《却谷食气篇》,是我国历史上首部专论“却谷”的著述,书中提出一 年四季“食气”的注意事项:“食气有禁:春避浊阳,夏避汤风,秋避霜 雪,冬避凌阴。”

《养生方》专论气功养生原则和方法,该书《十问》在论“治气”时 说:“息必深而久,新气易守,宿气易老,新气易寿。善治气者,使宿气 夜散,新气朝聚,以彻九窍,而实六腑。”深长呼吸、吐故纳新的思想显 而易见。

(五) 魏晋南北朝时期的医疗气功

魏晋南北朝时期,在道家、道教思想,尤其是《黄庭经》《抱朴子》 等著述影响下,医疗气功的思想和方法进一步细化。

葛洪在《抱朴子》中认为,导引、行气的主要作用在于“疗未患之 疾,通不和之气”,而属于“长生之术”。他收集了大量行之有效的动功功 法,强调胎息,首次提出意守三丹田的思想和方法,明确了三丹田的具体 部位。

东晋张湛《养生集要》提出十条“养生大要”:“一曰啬神,二曰爱 气,三曰养形,四曰导引,五曰言语,六曰饮食,七曰房事,八曰反俗, 九曰医药,十曰禁忌。”②

南北朝时期,南朝梁时著名道教理论家、医学家陶弘景汇集前人医疗 养生、气功精华,撰《养性延命录》,先列《服气疗病篇》,后列《导引按 摩篇》,突出了练功时动静结合,以静养为主的气功养生思想和方法。

《养性延命录》开创“六字诀”功:“凡行气,以鼻纳气,以口吐气, 微而引之,名曰长息。纳气有一,吐气有六。纳气有一者,谓吸也;吐气 有六者,谓吹、呼、唏、呵、嘘、口四,皆出气也。”③

(六) 隋唐时期的医疗气功

隋唐时期的医疗气功,呈现出集大成的特点,出现了和气功关系密切

- (晋)陈寿,著;文强,译注.三国志.北京:中华书局,2007: 178 -179.

- (梁)陶弘景,撰.养性延命录.赤峰:内蒙古科学技术出版社,2002: 7.

- (梁)陶弘景,撰.养性延命录.赤峰:内蒙古科学技术出版社,2002; 48.

的三大古典医著《诸病源候论》《备急千金要方》《外台秘要》。

- 巢元方及其《诸病源候论》

隋朝大业六年(610年),隋朝太医令巢元方撰成《诸病源候论》,成 为《伤寒杂病论》以后最重要的医学著述之一。书中辑录了 289条导引、 养生法,其法三调兼备,在医疗气功发展史上具有承前启后的作用。

- 孙思邈及其《备急千金要方》

孙思邈(581—682年),京兆华原(现陕西铜川市耀州区)人,唐代 著名医药学家、气功、养生家,被后人称为“药王”。他总结两汉至隋唐 医学成就,著有《备急千金要方》。在气功、养生功法方面,除录引《诸 病源候论》夕卜,还记载了调气、闭气法、禅观调心法等静功功法,以及天 竺按摩法、老子按摩法等动功功法,把胎息功夫称作“和神导气之道”。

- 王春及其《外台秘要》

王春(670—755年),唐代(今陕西省眉县常兴镇车圈村王家台) 人。唐代的又一位著名医学家,他“上自神农,下及唐世,无不采摭”, 编撰《外台秘要》,书中除录引《诸病源候论》气功、养生内容外又有所 补充。

(七)宋元时期的医疗气功

宋元时期,气功、养生内容,以金元四大家的医疗气功观,南宋时期 的八段锦功法最有代表性。

- 金元四大家的医疗气功观

金元四大家主凉派刘完素(河间),攻下派张从正(子和),补土派李 杲(东恒),滋阴派朱震亨(丹溪),一致注重医疗气功的临床应用价值。

刘完素对六字诀深有体验,他在《素问玄机原病式》中说:“仙经以 息为六字之气,应于三阴三阳,脏腑六气。实则行其本化之字泻之;衰则 行其胜己之字泻之,是为杀其鬼贼也。所谓六字诀者……吹去肾寒则生 热,呵去心火则生寒。”

张从正在《儒门事亲》中认为:“导引,按摩,凡解表者,皆汗法 也。”他所倡导的功法是五禽戏。

李杲主张医养结合,先养后药。他在《兰室秘藏》中说:“当病之时, 宜安心静坐,以养其气。”

朱震亨认为“阳常有余,阴常不足”,治病当以养阴为要,气功养生 同理。故他在《丹溪心法》倡导用药的同时,配合导引:“气滞痿厥寒热 者,治以导引。”

- 南宋时期的八段锦

南宋时期八段锦开始在民间流传,深受民众喜爱,逐渐分为南北两大 流派。北派动作复杂、难度较大,以刚为主,又称武八段,流传不广。南 派动作简单,以柔为主,又称文八段,包括坐式和站式两种类型。现在所 说八段锦,多指站式文八段锦。

- 有代表性的医疗气功、养生著述

宋元时期元王珪的《泰定养生主论》,宋政和年间皇帝下诏,命医官 集体编撰的《圣济总录》等有代表性的医疗气功、养生著述,收录了大量 前代气功、养生方法。

(八)明清时期的医疗气功

明清时期,是一个医疗气功兴旺发展的时期,出现了一批著名医学、 气功、养生家,大量有代表性的医疗气功、养生著述及功法,思想上继承 前代,方法上更加丰富多彩。

- 明清时期的医疗气功、养生名家

明朝杰出医学家李时珍,著名针灸家杨继洲(1522—1620年)、医学 家张景岳、胡文焕、冷谦、高濂,清朝龚廷贤、万全、李梃、龚居中、沈 金鳌、叶桂、薛雪等人,无不重视气功、养生。

李时珍撰《本草纲目》《奇经八脉考》。他在《本草纲目》中专论津 液,认为津液有“灌溉脏腑,润泽肢体”的作用,在《奇经八脉考》中倡 导“内景隧道”的内炼方式。

杨继洲在《针灸大成》中诠释了任督二脉运气法的操作要点,提倡导 引、养气。

张景岳在《类经》中,把《蒋氏调气篇》《苏氏养生诀》《李真人长 生十六字诀》列为气功、养生的“下手功夫” “入门之阶”。

龚廷贤强调内养,万全注重打坐,他说:“学长者,皆自调息为入门 之道。”沈金鳌认为“导引、运动,本养生家要诀,但欲长生,必先却病, 其所导、所运,皆属却病之法”。

- 明清时期的医疗气功、养生著述

明清时期,医学、气功、养生类著述十分丰富,主要包括《普济方》 《本草纲目》《针灸大成》《类经》《遵生八笺》《寿养丛书全集》《修龄要 旨》《沈氏尊生书》《寿世传真》《寿世保元》等经典文献,汇集大量前代

医疗气功、养生思想和方法。

- 明清时期的医疗气功、养生功法

明清时期医疗气功、养生功法多种多样,主要有延年六字诀、八段 锦、二十四气导引图像、华山睡功十二图、易筋经。其中,以明朝通行的 易筋经最为著名。

- 明清医家的练功出偏和防偏意识

明清医家的练功出偏和防偏意识增强,张景岳、李梃、张璐把练功出 偏和防偏问题,提到了医疗日程上。

张景岳阐明了闭气法的不良反应及治疗措施。李梃列举了一些练法的 不良反应,他说:“内动运任督者,久则生痈;运脾土者,久则腹胀;运 丹田者,久则尿血;运顶门者,久则脑泄,内动固不然矣。”

张璐在《张氏医通》中分析了练功出偏的原因和症状,提出中药治疗 方案。他认为,练功出偏的原因,一是呼吸掌握不当,二是意念应用失 度。症见以神志错乱(走火入魔)及肝火上炎为主,治法以辨证施治为 要。涤痰不应者,用大剂量独参汤;安神补气不应者,用六味地黄丸兼滋 肾丸。

三、 近代医疗气功阶段(1840—1949年)

清末民初,医疗气功、养生功法发展缓慢,几乎处于停滞不前的状 太 /心O

1858年,潘蔚以徐文弼的《寿世传真》为底本加以删减,编著《卫 生要术》一书,以突出预防为主,防重治的卫生养生思想。

1881年,王祖源将《卫生要术》改称《内功图说》一书,图文并茂, 内有十二段锦、易筋经、却病延年法、分行外功诀。

1934年董志仁编著《肺捞病特殊疗养法》,1938年上海方公溥医生所 办的公溥气功治疗院编印《气功治验录》。

民国初年,静坐法在知识分子阶层风行一时。蒋维乔作《因是子静坐 法》,主张练小周天静坐法。郭沫若等人均倡导静坐。

四、 现代医疗气功阶段(1949年至今)

气功养生、气功锻炼、气功疗法的概念,始于现代。20世纪50年代, 中医作为一门医疗学科独立后,中医气功始终处于边缘医疗的地位,没有

得到足够的重视。

20世纪50-60年代,刘贵珍把原传自佛门,带有佛教色彩的民间功 法“内养功”公之于世,开班教授冀南行署干部休养所的领导干部练功治 病,取得显著成效。

1954年刘贵珍奉唐山市委书记程玉琳命令,筹建唐山市气功疗养所, 在当时的河北省卫生厅厅长段慧轩、卫生厅研究室主任黄月庭的参与下, 将自己总结出的内养功、强壮功和保健功等功法,统一命名为“气功疗 法”,首倡“气功疗法” 一词。

1955年12月19日,在中央卫生部中医研究院开院典礼上,以刘贵珍 为首的唐山气功疗法小组受到表彰。

中央卫生部表彰他们“治疗经验对保障人民健康及发扬祖国文化遗产 均起到了一定的作用”。

随后,刘贵珍编写出版《气功疗法实践》,唐山市气功疗养院集体编 写出版《内养功疗法》专辑,上海市气功疗养所出版《气功疗法讲义》, 促使“气功疗法” 一称逐渐流行起来,推动形成了 1949-1965年的第一 次气功热,奠定20世纪70年代末至21世纪初第二次气功热的基础。中医 气功受到国人的全面重视。

直到20世纪70年代末至20世纪80年代,气功才逐渐作为一门独立 的中医学科而存在,其历史、概念、思想、方法和实践体系至今尚不完 善。

第二次气功热期间,衍生出一种以气功内气外放一气功外气为代表, 带有神秘和迷信色彩的气功“外气疗法”,使医疗气功走向伪科学的泥潭。

20世纪80年代以来,中国中医科学院针灸研究所气功研究室主任张 洪林教授从生理心理学角度,提出了以生理一心理一形态互动为中心的催 眠暗示气功概念,明确指出以往气功概念的问题及伪气功的本质所在,为 医疗气功注入了新的活力。

第六节宗教气功阶段

中国传统的宗教气功起源于东汉至魏晋南北朝时期,是一种以宗教信 仰为基础,以道教气功和佛教气功为代表,参合气功思想和方法的气功修 炼方式,流行于魏晋、南北朝、唐、宋、元、明、清时期以及近、现代社

会,20世纪70年代至21世纪初第二次气功热期间活跃一时,主要包括道 教气功、禅宗气功和藏密气功三大类型。

一、 道教气功

东汉初年,佛教传入中国,催生了我国土生土长的传统宗教一道教, 逐渐形成不同的道教流派。在修炼方面,各派都注重以内丹气法为主的内 炼功法,强调精、气、神三位一体的综合修炼,由此衍出多种带有道教色 彩的气功、养生功法。

但道教气功不同于道家气功,两者的主要差别在于,前者供奉老子一 太上老君为教主,遵循宗教教义,宗教色彩突出。后者以《道德经》等道 家经典文献为指南,属于人文哲学范畴的气功、养生修炼方式。去掉道教 气功中浓厚的宗教教义和神秘的宗教色彩,恢复它的本来面目,就是一种 道家气功。

二、 禅宗气功

隋唐时期,佛教天台宗创始人智独和尚,在所传“止观法”修炼要领 中,提出了调心、调息、调身一三调的概念。

这一时期,禅宗创立,气文化逐渐渗入佛教,佛、禅、气互通互用修 炼,形成一种带有佛教特色的气功修炼方式。最著名的佛教气功功法,是 中国化的佛教一禅宗、禅学中的禅定或修禅功夫,即禅宗气功。

禅宗注重修禅,练禅功,而不崇拜任何偶像、不信仰任何外在神祇和 天国,否认佛教经典、佛祖权威、菩萨以至净土真实存在的宗教派别。

其修炼,包括日常生活中的修持和庙堂里的修行两部分,都离不开诵 读禅经、七支坐、数息功、止观法、四禅六事等禅功。

三、 藏密气功

隋唐时期,佛教传至我国西藏,融合本地原始宗教一本教后形成属于 大乘佛教的藏传佛教。藏传佛教中的瑜伽密教或密宗,传至西藏称为藏 密。密宗有三密加持,包括身、口、意相应,手结印契,口诵真言及心观 佛尊进行修炼,以六字(唯wong、嘛ma、呢ni、叭或呗bei、咪mei、畔 hong)真言为基本修持内容,形成密宗气功,属于吐字养生功的一种。

第七节武术气功阶段

武术气功起源于距今1万年前远古人类含有图腾、巫术仪式色彩的巫 舞、狩猎、攀爬、生产、舞蹈、摔跤、角力、仿生、嬉戏等力量型运动方 式,是一种把传统武术和养生功法有机结合而形成的气功养生修炼技艺。 春秋战国时期,演变为导引、吐纳、内炼、剑术合一的气功、养生功法; 隋唐时期,融入相扑、杂耍、拳术或技击内容;明清时期,形成以太极 拳、形意拳、八卦掌、武当拳、少林五拳等内家拳为代表的武术功法;近 代,演变出武术气功。

1915年,《秘诀》第一章《气功阐微》提出轮廓比较清晰的武术气功 概念:“气功之说有二:一养气,一练气。”①作者把气功定义为一门“养 气和练气”的功夫,开“气功”概念的先河。

《秘诀》第一章《气功阐微》提出“养气和练气”气功概念,使气功 概念的轮廓逐渐清晰。其第十章《南北派之师法》开始使用“内家气功” 一词,内外家气功功夫的意识十分突出。《秘诀》呼吸、导引、吐纳术练 就的功夫,包含现代人流传的“硬气功”。

稍后,1929年,万籁声在《武术汇宗》中提到“自然门气功”;1930 年,天津王澄久在杭州传授“陈家门气功”;1931年,王贤宾的《意气功 详解》传出意气功。“气功” 一称逐渐在中国武术界传播开来形成以太极 拳、形意拳、八卦掌、武当拳、少林五拳为代表的多种内家拳功法。

内家拳在练功时都注重一个“气”字,都强调内在的反复练气(呼 吸)、运气(行气)、养气(正气)、发气(外气)训练,主练“气沉丹 田”的功夫。正所谓“内练一口气,外练筋骨皮”。

太极拳是一种以《易经》的太极阴阳圆气思想和方法为指南,把太 极、阴阳、虚实、中正、圆通、动静、合和及意气运动贯穿始终的内家拳 法。它以意气运动为第一要义,在内是意气运动,在外是神气鼓荡运动, 意气运动始终是统领练功全局的总纲。

太极拳的意气运动功夫强调太极混元一气,气沉丹田,培育中气,中 气合和,十年用功,十年养气。

①(民国)尊我斋主人,著.少林拳术秘诀.北京:中国书店,1984: 2.

形意拳是一种以心意带动身体,意气力形技合一,带有仿生运动特点 的拳术技艺,要求“心意诚于中,肢体形于外”,内意和外形高度协调的 内家拳法。又称心意拳、六合拳、心意六合拳。拳法讲究六合:“心与意 合,意与气合,气与力合,肩与胯合,肘与膝合,手与足合练功时要 求虚心实腹、含胸拔背、悬头竖项、中正安舒、刚柔相济、气沉丹田,始 终强调形意、心意的有机结合,不离练气、运气和养气。

八卦掌是一种取法《易经》的太极阴阳八卦原理,以掌法带动腿法, 以八卦圆转运动为特色,在走转盘旋中手腿、手身并用,强调人体内在精 气神和外在整体劲力锻炼有机结合的内家拳法。它以《易经》乾、坤、 坎、离、震、艮、兑、巽八个八卦符号为基本标志,形成八个基本拳式作 为母式,再取八八六十四卦卦象及象数,衍出八八六十四式。

在练功实践中,八卦掌坚持把站桩功放在首位,要求练功者站桩时做 到气顺、血和、筋舒、皮健、劲足。气顺,即气沉丹田、呼吸自然的气机 修炼过程,以促进人体内脏机能的稳定协调C

少林五拳是一种以龙、虎、豹、蛇、鹤五种动物为模拟对象进行心身 形整体修炼的内家拳法。五拳始创于元朝,创始人白玉峰说:“人之一身, 精、力、气、骨、神五者,必须夷修互建,始可臻上乘神化之境。”故有 龙拳练神、虎拳练骨、豹拳练力、蛇幡气、鹤拳练精之说。气沉丹田、 运气练力等练气过程贯穿于整个功法始终。

20世纪50年代至21世纪初,刘贵珍以“练气”为中心的内养功,马 礼堂以“养气”为中心的养气功,外气笃信者们以“外气”为中心的外气 功以及带有武术和表演双重色彩的硬气功,在《秘诀》中都有雏形。

第八节大众气功阶段

大众气功兴起于20世纪50年代至21世纪初年,是一种以大众化、集 体化、社会化气功锻炼为标志的群体性气功锻炼活动,出现过两次热潮。

第一次气功热(1949—1965年),以医疗气功、武术气功和保健气功 为主,伪气功尚无明显苗头。

这一阶段,刘贵珍等人以“呼吸”为标志,把气功简单定义为“呼吸 锻炼”和“气功疗法”,形成气功呼吸论一派。

第二次气功热(20世纪70年代末至21世纪初)。又分为三个不同

阶段。

第一个阶段(20世纪70年代末至80年代),是一个医疗、保健、武 术、宗教等多种气功类型并行发展的阶段,包括刘贵珍在内的众多气功研 究者意识到以往概念上的错误,做了一系列修正。他们分别从心身锻炼和 “三调”角度重新定义了气功,先是把气功定义为一种自我心身锻炼的方 式,后变为气功是一门以“三调”为主的自我心身锻炼技能,逐渐形成以 呼吸锻炼一气功疗法一心身锻炼一发放外气(外气疗法)为主线的气功脉 络。

第二个阶段(20世纪80—90年代),是一个以发放“外气”或“外 气疗法”一气功外气物质论为代表,伪气功泛滥成灾的阶段。随着气功热 席卷全国,气功观点和功法呈现出花样百出、名目繁多、鱼目混珠、良莠 不齐、混乱一团的局面,电气功、外气功、硬气功、软气功、道教气功、 佛教气功、密宗气功、大雁气功、中医气功、健身气功、保健气功、武术 气功、美容气功、少林气功、武当气功、水乡气功、郭林气功、严新气 功、空劲气功、静动气功……举不胜举,以气功外气为代表的伪气功大肆 泛滥。

第三个阶段(20世纪80年代末至21世纪初),是一个反对伪气功, 加强社会气功管理,推行健身气功和医疗气功的阶段。一批有识之士掀起 反伪打假热潮,出现以张洪林教授为代表的气功外气心理论一派。

1996年8月5日,随着国家七部委联合出台一系列气功管理办法,气 功热逐渐降温,气功发展进入健身气功阶段。

第九节健身气功阶段

健身气功是一种运用现代科学知识、技能归纳、总结、研究传统气 功,以强身健体、防病治病、延年益寿为主要目的的气功锻炼方式。

它开始于20世纪80末,以七部委联合下发《关于加强社会气功管理 的通知》为标志全面展开。

1996年8月5日,中共中央宣传部、国家体委、卫生部、民政部、公 安部、国家中医药管理局、国家工商管理局七部委联合下发《关于加强社 会气功管理的通知》。通知明确了社会气功、健身气功和医疗气功的概念 范畴,标志着健身气功的全面展开。

通知指出:“社会气功是指社会上众多人员参与的健身气功和医疗气 功活动。” “健身气功系指群众通过参加锻炼,从而强身健体、养生康复 的,属于健身气功。”“对他人传授或运用气功疗法直接治疗疾病,构成医 疗行为的,属医疗气功。”其中,健身气功归国家体育总局管理,医疗气 功归卫生部管理。

2000年7月,中华人民共和国卫生部颁布第12号令《医疗气功管理 暂行规定》:“运用气功方法治疗疾病构成医疗行为。”

2000年9月,我国国家体育总局第4号令《健身气功管理暂行办法》: “健身气功是指以自身形体活动、呼吸吐纳、心理调节相结合为主要运动 形式的民族传统体育项目,是中华悠久文化的组成部分。”

2015年5月7日,中华人民共和国国务院办公厅印发《中医药健康服 务发展规划(2015—2020)》,提出大力发展中医养生服务,推广太极拳、 健身气功、导引养生等中医传统养生运动,开展药膳食疗。强调加强中医 养生保健宣传引导,积极利用新媒体传播中医药养生保健知识,引导人民 群众更全面地认识健康,自觉培养健康生活习惯和精神追求。

社会气功、健身气功和医疗气功管理办法和发展规划,奠定了现代气 功健康发展的政策、管理和法制基础。

第十节符号气功阶段

符号气功脱胎于远古一近代气功,是一种以中国传统气文化为基础, 以气为标志,以人一气符号互动循环修炼为基本模式的现代气功流派。

在远古,人们由于受到带有图腾一巫术色彩的人〜气符号互动循环及 仪式思想影响,认为气是一种“其细无内,其大无外”,无处不在,充满 整个世界的精灵,进而在图腾一巫术祭祀仪式或通神仪式中,把这种泛气 论思想生活化、实践化、世俗化、普及化,逐渐建立起远古人一气符号互 动循环修炼思想及模式,形成远古符号气功类型,功法内容多为巫舞一体 的图腾、祭祀仪式。当时,众多的巫师、仪礼文士和王者是第一批练功群 体。

在古代,人们以春秋战国时期带有传统人文哲学色彩的人一气符号互 动循环思想为基础,认为天、地万物,都是气的不同存在或表现形式,人 和气的关系,是互通互融,互动互生,彼此不分,你中有我,我中有你 的。正如古人所说“人怀天地之气。天地之气,在形体之中” “人在气中, 气在人中” “理在气中,气在理中”。由此,以调气(和气)一练气(呼 吸)一运气(行气)一养气(正气)一发气(布气)为主线,建立起古 代人一气符号互动循环修炼思想及模式,形成多种古代符号气功类型,功 法内容多见于诸子各家文献和道教文集。古代的许多儒生、方仙道士、医 师、武师、民间艺人都长于气功、养生修炼。

在近代,人们以古代人一气符号互动循环修炼思想及模式为指南,以 调气(和气)一练气(呼吸)一运气(行气)一养气(正气)一发气 (神手、神掌或印掌)为主线,建立起近代人一气符号互动循环修炼思想 及模式,形成近代符号气功类型,功法流派以内家拳为代表,功法类型以 武术气功为主,医疗气功为辅。其技主要在武林人士、宗教界、医师和民 间艺人中流传。

在现代,人们以远古一近代的人一气符号互动循环修炼思想及模式为 基础,以调气(和气)一练气(呼吸)一运气(行气)一养气(正 气)一发气(外气)一调气(和气)为主线,从符号学、文化学、心理学 等多学科综合角度出发,提出“气是一个具有系统意义的中国传统文化符 号,气功所产生的一系列心理、生理、形态效应是人一气符号互动循环作 用的必然结果”的论断,建立起一门符合“六大检验标准”的符号气功体 系,形成多种现代符号气功类型,使传统气功思想、方法和实践内涵更加 系统、科学、合理,功法内容呈现多元一体趋势,逐渐把传统气功提升到 科学的高度,以便于大众传播。

第二章气功基本思想

气功基本思想是气功方法和实践的基础,包括气字、功字、系统意义 的气,外来文化、中医学、符号学意义的气,以及气功、内外诸气、呼 吸、导引、行气概念等多方面内容,它以气为标志,以功为结果,旨在凸 显一种融传统性、系统性、符号性、多元性、科学性等于一体的人一气符 号互动循环修炼概念、思想、方法和实践体系,以便有效指导人们的练功 实践。

第一节“气” “功”二字的由来、内涵和类型

一、“气"字的由来、内涵和类型

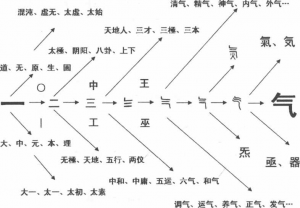

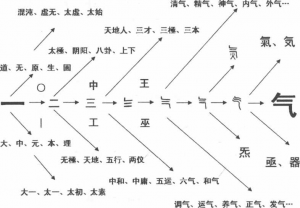

古代汉语的“气”字,是一个以距今1万年前远古图腾一巫术时期祭 祀仪式或信仰,以及距今5000年前一3000年前逐渐形成的一、二、三、

I、||、。、•、三(乾)、==(坤)、_L、丁、/\、s、s、古“气” 字、今“气”字、河洛图、经络穴位系统图等线圆刻画符号为基础,沿着 一生二,二生三,三生万物的生殖模式彳行出,内涵和应用极其广泛的传统 气文化符号。本节总结、归纳、分析远古线圆刻画符号、甲骨文、金文、 《说文》古、今“气”字的多种形态结构和文化寓意,参考历朝历代气文 化相关内容,从形态结构上,分为古“气”字、今“气”字,“气”的通 假字、异体字和简繁字;从内涵上,分为气的本义、引申义和歧义,择重 做一诠释。

(-)古“气”字和今“气”字

汉语的“气”字,从“一”字开始,沿着一生二,二生三,三生 “气”字的生殖模式衍出,逐渐出现古“气”字和今“气”字的区分。

我国近现代著名古文字学家于省吾先生认为,“气”字是一个从古 “三”字逐渐演变而成的文字符号。

图2-2古“气”字形成过程图解

他在《卜辞求义》中明确写道气’字初文作’三',降及周代, 以其与’上下’合文及纪数'三'字易握,上书弯曲作’兰’,又上下书 均曲作’气,以资区别。”①

甲骨文、金文的“气”字,本作“三”字,周时为避免同文时与

- 汉语大字典编辑委员会,编.汉语大字典(缩印本).武汉:湖北辞书出版 社,1992 : 843.

“三”字、“上”字(二和上字)、“下”字(二7和T字)混淆,便把 “三”字的左上端,加了一个短“ I ”字,形成一个新的气字“竺”。随 后,又在这个“气”字右下端,加了一个短“ I ”字,形成了一个新的气 字符号“气”。

后来,这个“气”字经过篆书的改造,右下端那个短“ I ”字被拉 长,逐渐接近我们现在看到的“气”字:“节'。

大篆是西周周宣王时期通行使用的一种汉字字体,它的特点是每一笔 都要引长书写,所以叫篆书。东汉许慎《说文解字》:“篆,引书也。”

篆书体的“气”字,已有写作“气”的“气”字,米加气的气字

“藏”及火加气的气字“驱”(注:"员”字见行气铭,后来人们直接用火气 二字,“蒂”字废弃不用)三个“气”字。

清史学家、经学家、考据学家王鸣盛《蛾衔编》:“案:’气’字隶变, 以’麻’代'气'……'气'废而不用,而'麻’字之本义则专用重文 '瞧’以当之。”

清名臣高翔麟所撰《说文经典异字释》:“气为古藏字,藏为古’瞧’ 字,许氏所引从古文也。”

故,我们将周朝以前,以甲骨文和金文为书写体的“气”字统称古 “气”字;将周以后,篆书、隶书、楷书和印刷体的“气”字统称今 “气”字。

古“气”字,主要包括古“三”字:“三”,“三”字左上端加一个短

I的“气”字(M),以及“三”字左上端加一个短I ,右下端加一个短

I形成的“气”字(气)三个汉字符号,均读作“气气

今“气”字主要包括“气”字、“藏”字和“副 字三个汉字符号, 其读音均同“气”字。“气”字形成于商周时期,“麻”字首见于战国初 期的青铜器上,"员”字则出现在战国中后期的《行气铭》中。

古今“气”字,在发展过程中,随着字体结构和寓意的演变,出现了 本义、引申义和歧义的不同。

古气字,上划的“一”指代天,中间的“一”指代人与万物,下划的 “一”指代地,三个“一”合一,即三才合一的“气”字。

因此,古气“气”最简单、最基本的寓意是天上、地下、人与万物居 中,天气降,地气升,人气合和,天地气交而生人与万物,天、地、人三

才混沌一体,合和一气,万物生生不息,活力无限的意思。

(二)“气”字的通假字、异体字和简繁字

汉语的“气”字,有简繁、通假和异体字的区分,主要包括“气” “麻” “亟” “衡’“器” “羔” “氛”和“乞”字八个汉字。

- 气的简繁字

在中国汉语中,简体字的“气”字,写作“气”;繁体字的“气” 字,写作,案”。

东汉许慎《说文》:“气,云气也,象形。”清段玉裁注:“气,本云 气,引申为凡气之称。”王筠句读:“《周礼•大司马》注’皆画以云气'。 宋《集韵•未韵》:气,《说文》’云气也。象形’。一曰息也。或作麻、

o

《说文》:馈客刍米也。从米,气声。《春秋传》曰:’齐人来藏 诸侯。,粟(xi),麻或从既;瞧,麻或从食。”《释文》:“黛,本或作气, 同。是后汉犹用气字。”朱骏声通训定声:“经传皆以魔藏字为之。”

清史学家、经学家、考据学家王鸣盛《蛾徘亍编》:“案:’气’字隶变, 以’麻’代’气’……’气’废而不用,而'兼’字之本义则专用重文 '瞧’以当之。”①

清名臣高翔麟撰《说文经典异字释》:“气为古藏字,藏为古’瞧’ 字,许氏所引从古文也。”

我们今天通行使用的“气”字,是繁体字“藏”的母字。“气”字比 “兼”字更为古老。

1956年1月28 H,中华人民共和国推行简化汉字,在公布的第一套 《简化字方案》中,去掉繁体字“藏”中“米”字,恢复了古老的“气” 字原貌,使气字去繁就简,返璞归真。

- 气的通假字

气的通假字包括“亟”(弟,音器)、“瞧(xl)”和“器”字三个字。

(1)通“亟”字

汉语的“亟”字,现在比较少用,有户(极)和中(气)两种读音。

《说文》:“亟,敏疾也。从人,从口,从又,从二。二,天地也。”于

- 汉语大字典编辑委员会,编.汉语大字典(缩印本).武汉:湖北辞书出版 社,1992: 844.

浏览3,687次