《列子•天瑞篇》:“有太易,有太初,有太始,有太素。太易者,未 见气也。太初,气之始也。太始者,形之始也。太素者,质之始也。气形 质而未相离,故曰浑沦。浑沦者,言万物相浑沦而未相离也。视之不见, 听之不闻,循之不得,故曰易也。易变而为一,一变而为七,七变而为 九。九变者,穷也。乃复变而为一。一者,形变之始也。清轻者上为天, 浊重者下为地,冲和气者为人;故天地含精,万物化生。”①

—气

一气是气的原始、自然存在及运动形式。即一种以一元气为中心的传 统气观念,包括混沌(浑圆)一气、生气、元气、太极、太一、太易、道 气等多种寓意。

(1) 一、一气、混沌一气。在中国古代,一气是生殖、生化、生成宇 宙万物的基本要素。易经和老子都强调一生万物,庄子有“天地之一气” “万物一也” “通天下一气耳”等观点。

一气生万物。《列子杨朱篇》:“夫生者,一气之暂聚,一物之暂 灵。暂聚者终散,暂灵者归虚。”②《论衡-齐世篇》:“一天一地,并生万

陈志坚,主编.诸子集成(二).北京:北京燕山出版社,2008: 795 -796.

陈志坚,主编.诸子集成(二).北京:北京燕山出版社,2008: 834

![]()

![]()

气聚散状态。东汉张鲁《老子想尔注》:“一在天地外,入在天地 之内。但往来人身中耳。一一,散形为气,聚形为太上老君,常治昆仑,今 布道诫而教人。”

道、有、一。葛洪《抱朴子-地真卷》:“道起于一,其贵无偶,各 居一处,以象天、地、人,故曰三一也。”②宋周敦颐《太极图说》无极 而太极,即道从无到有的一气生成状态。

一气生阴阳、两仪,虚无生一气。唐房玄龄等著《晋书-凉武昭王 李玄盛传论》:“王者受图,咸资世德,犹混成之先大帝,若一气之生两 仪。”宋张伯瑞《悟真篇》:“道自虚无生一气,便从一气产阴阳。阴阳再

陈志坚,主编.诸子集成(五).北京:北京燕山出版社,2008: 143.

陈志坚,主编.诸子集成(四).北京:北京燕山出版社,2008: 477.

合成三体,三体重生万物昌。”①明王廷相《答何粹夫》二:“天地未判之 前只有一气而已,一气之中即有阴阳。”清姚鼐《于子颖扬州使院见禹卿》 诗:“阴阳有开阖,一气无迁代。”

空气,清气,风气。晋方庆《风过箫赋》:“风之过兮,一气之 作。”

一口气,一次呼吸过程。王充《论衡状留篇》:“一口之气,能 吹毛芥,非必芥风。”②《晋书•许迈传》:“常服气,一气千余息。”

奏乐开始的气机运动。《左传昭公二十年》:“声亦如味:一气, 二体,三类,四物,五声,六律,七音,八风,九歌,以相成也。”③杜预 注:“须气以动。”陆德明释:“一气,杜解以为人气也。服云,歌气也。” 孔颖达疏:“人作诸乐,皆须气以动,则与服不异。”

二十四节气中的一个节气。汉张衡《浑仪》:“各分赤道黄道为二 十四气,一气相去十五度十六分之七,每一气者,黄道进退一度焉。”唐 韩愈《苦寒》诗:“四时各平分,一气不可兼。”

外丹术语:外丹中“炉火”的时节。“炉火”以“五日为一候, 三候为一气”0

元气,原气,初气,太初之中气。程本《子华子-北宫子仕》: “元者,太初之中气也。天地得之,运乎无穷;后土得之,溥博无疆;人 之有元,百骸统焉。”董仲舒《春秋繁露•玉英》:“谓一元者,大始也。” “元,犹原也,其义以随天地终始也。” “元者为万物之本。”④《淮南子- 天文训》:“元气有涯垠,清阳者薄靡而为天,重浊者凝滞而为地。清妙之 合专易,重浊之凝竭难,故天先成而地后定。天地之袭精为阴阳,阴阳之 专精为四时,四时之散精为万物。”⑤张景岳《类经图冀-运气下》:“每 岁可取始于司天前二位,乃地之左间,是为初气,以致二气、三气而终于 在泉之六气,每气各主一步。”⑥

二气

二气是气的两种不同存在形式,以阴阳二气为代表,包括阴阳、内

徐兢,等,注解中国气功四大经典讲解.杭州:浙江古籍出版社,1988: 334.

陈志坚,主编.诸子集成(五).北京:北京燕山出版社,2008: 119.

吴根友,点注.四书五经.北京:中国友谊出版社,1993: 581.

苏舆,撰.春秋繁露义证.北京:中华书局出版,1992: 67 -69.

陈志坚,主编.诸子集成(四).北京:北京燕山出版社,2008: 668.

(明)张介宾(景岳),著.类经图冀.北京:人民卫生出版社,1980: 58. 外、天地、动静、虚实、左右、上下、出入、表里、内外、刚柔二气等多 种气机运行状态。

(1) 阴阳二气。《易经•咸卦》:“柔上而刚下,二气感应以相与。” 《黄帝内经•素问•痹论》:“阳气少,阴气盛,两气相感,故汗出而濡 也。”①宋曾糙《高斋漫录》:“天地尊位,二气合而万物生;日月并明, 四时叙而百度正。”南宋朱熹《朱子语类》:“所谓太极者,只二气五行之 理,非别有物为太极也。”②《性命圭旨全书•真土图》:“阴阳二气聚丹 田,万病消除长康健。”③清小说家文康《儿女英雄传》第九回:“以二气 言,则鬼者,阴之灵也;神者,阳之灵也。”

(2) 天地二气,天二气,地二气,人二气。①天地二气。《论衡-书 解篇》:“上天多文,而后土多理。二气协和,圣贤禀受,法象本类,故多 文彩。”④《抱朴子•诘鲍卷》:“天地之位,二气范物。”⑤东汉道教经典 《太平经》辛部二气或两气:“天,太阳也;地,太阴也……两气交于中央 ……乃共生万物。万物悉受此二气,合为情性。”②天二气,地二气,人 二气。《淮南子•说山》:“天二气则成虹,地二气则泄藏,人二气则成 病。”⑥③人的二气。俗话说某人二气得很,二里二气。

(3) 内外二气。内气是宇宙自然万物内在诸气,包括真气、元气、意 气、神气、五脏六腑之气、经络之气等意义的集合;外气是宇宙自然万物 外在诸气,包括天气、清气、大气、风气、地气、水气或蒸气等意义的集 合。《黄帝内经•素问•太阴阳明论》:“阳者,天气也,主外;阴者,地 气也,主内。”⑦元朝(公元12世纪末),张行简《人伦大统赋》一书 (十万卷楼丛书)卷上夹注(元代,1313年,薛延年)所引《洞源经》: “气有二焉,有内气,有外气。”

(4) 立春和立冬二节气。《宋书•律历志下》:“冲之曰:'《四分志》,

南京中医学院医经教研组,编著.黄帝内经素问译释(第二版).上海:上海 科学技术出版社,1981: 330.

(宋)朱熹,著.朱子语类.北京:中华书局,1986:卷九十四.

(明)尹真人,传.性命圭旨全书.北京:教育科学出版社,1993: 91.

陈志坚,主编.诸子集成(五).北京:北京燕山出版社,2008: 189.

陈志坚,主编.诸子集成(五).北京:北京燕山出版社,2008: 541.

陈志坚,主编.诸子集成(四).北京:北京燕山出版社,2008: 750.

南京中医学院医经教研组,编著.黄帝内经素问译释(第二版).上海:上海 科学技术出版社,1981: 239.

立冬中影长一丈,立春中影九尺六寸。寻冬至去南极,日唇最长,二气去 至,日数既同,则中影应等,而前长后短,顿差四寸,此历景冬至后天之 验也。

表里、出入、呼吸二气。魏晋魏华存《黄庭内景经-天中章》: “舌下玄膺生死岸,出清入玄二气焕。”①《黄庭外景经•循护章》:“出入 二气入黄庭,呼吸虚无见吾形。”②

烦气,精气。《淮南子精神训》:“烦气为虫,精气为人。”③

生羔(生气),死焦(死气),生死二焦(气)。葛洪《抱朴子・ 释滞》:“夫行焦当以生焦之时,勿以死焦之时也。故曰仙人服六煮,此之 谓也。一日一夜有十二时,其从半夜以至日中六时为生羔,从日中至半夜 六时为死杰,死紫之时,行羔无益也。”④

三气

三气是气的三种不同存在及运动形式,包括广义三气和狭义三气两大 类。广义的三气,一是太初、太始、太素三气的合称,二是天气、地气、 人气三气的总称;狭义的三气包括精、气、神,心、身、形,意、气、 力,上、中、下,生、人、神三气等多种类型。

太初、太始、太素三气。《广雅释天》:“太初,气之始也,生 于酉仲,清浊未分也。太始,形之始也,生于戌仲,清者为精,浊者为形 也。太素,质之始也,生于亥仲,已有素朴而未散也。三气相接,至于子 仲,剖判分离,轻清者上为天,重浊者下为地,中和为万物。”唐吴筠 《高士咏•混元皇帝》:“玄元九仙主,道冠三气初。”前蜀杜光庭《忠州谒 禹庙醮词》:“三气肇胎,九元裁质。”

天、地、人三气。《太平经》丁部十五:“夫天、地、人本同一元 气,分为三体。”《小学叩珠•艺文•三坟》引汉马融语曰:“三气,天、 地、人之气。”《宋书•礼志一》:“王者必改正朔,易服色,以应天地三气 三色。”天、地、人三气,亦分广义和狭义两类。

徐兢,等,注解.中国气功四大经典讲解.杭州:浙江古籍出版社,1988: 232.

徐兢,等,注解.中国气功四大经典讲解.杭州:浙江古籍出版社,1988: 296.

陈志坚,主编.诸子集成(四).北京:北京燕山出版社,2008: 668.

陈志坚,主编.诸子集成(五).北京:北京燕山出版社,2008: 445.

天气。广义的天气是日月星辰等空中诸气意义的集合;狭义的天气 是空气、大气、云气、清气等空中诸气意义的集合。

地气。广义的地气是地球或大地上生命万物诸气意义的集合;狭义 的地气是地球或大地上各种植物、河流、湖泊的蒸气。

人气。广义的人气,是天、地、人三才,生、人、神三气合和一气 或人一社会一自然循环互动形成的人气;狭义的人气,是个人内外二气, 心、身、形,意、气、力,精、气、神诸气以及群体或人一社会循环互动 诸气意义的集合。中医的人气概念属于狭义人气的范畴。

道教术语:太阴、太阳、中和三气。《太平经名为神诀书》: “太阴、太阳、中和三气共为理,更相感动,人为枢机。”

道家、道教、内炼术语:上、中、下三气、三丹田之气或三元之 气。《黄庭内景经呼吸章》:“三气右徊九道明,正一含华乃充盈。”①唐 梁丘子注:“三气,谓三丹田之气。”《黄庭内景经•呼吸章》:“内眄沉默 炼五形,三气徘徊得神明。”②

中医学术语中的风、寒、湿三邪气。《黄帝内经-素问-痹论》: “风、寒、湿三气杂至,合而为痹也。”③明马萌《黄帝内经-素问注证发 微篇》:“风、寒、湿之三邪气错杂而至,则合之于体而痹生。”

中医六气的第三气一暑气。《医宗金鉴运气要诀•六气胜复 歌》:“邪气有余必有复,胜病将除复病萌。”注:“时有常位者,谓胜之时 在前,司天天位主之;自初气以至三气,此为胜之常也。”

运气术语:一年运气中的平气、不及、太过三气。《黄帝内经・ 素问-五常政大论》:“三气之纪,愿闻其候。”

相学三气。北宋初陈挎《神相全编唐举相神气》:“殊不知气有 三焉,有自然之气,有所养之气,有暴戾之气。自然之气乃胎元,一呼一 吸定生人之贵贱也。所养之气,乃浩然塞乎两间,定人之贤愚也。暴戾之

徐兢,等,注解.中国气功四大经典讲解.杭州:浙江古籍出版社,1988: 252.

徐兢,等,注解.中国气功四大经典讲解.杭州:浙江古籍出版社,1988: 274.

南京中医学院医经教研组,编著.黄帝内经素问译释(第二版).上海:上海 科学技术出版社,1981: 325.

气乃悻悻自好,定人之善恶也。”①

(9) 上、中、下三气或始、元、玄三气。《子华子•阳城胥渠问》: “夫混茫之中,是名太初,实生三气:上气曰始,中气曰元,下气曰玄。 玄资于元,元资于始,始资于初。”

(10) 元气、自然之气、太和之气。《太平经》丙部四十:“元气与自 然太和之气相通……三气凝,共生天地。”

(11) 兵法所说朝气、昼气、暮气三气。《孙子•军争》:“朝气锐,昼 气惰,暮气归。”孟氏注曰:“朝气,初气也;昼气,再作之气也;暮气, 衰竭之气也。”②

(12) 动静三气:动气、静气、动静气三气。《黄帝内经-素问-至真 要大论》:“动气知其藏。”③《黄帝内经-素问-六元正纪大论》:“天气 肃,地气静。”“动复则静,阳极反阴。”④《黄帝内经-素问-天元纪大 论》:'应天之气,动而不息,故五岁而右迁;应地之气,静而守位,故六 替而环会。动静相召,上下相错,而变由生也。”⑤

四气

四气是气的四种不同存在及运动形式,包括中医中药四气、自然四 气、情志四气等多个方面。

(1)中药学四气,又称四性,即寒热温凉四种药性,反映药物在影响 人体阴阳盛衰、寒热变化方面的作用,是说明药物作用性质的重要概念之 一。四气最早记载于《神农本草经-序录》,指药物的“寒、热、温、凉 四气”。宋代寇宗爽认为:“凡称气者,即是香、臭之气,其寒、热、温、 凉则是药之性。……序例(《神农本草经•序录》)中’气’字,恐后人 误书,当改为’性’字,于义方允。”他提出将“气”改为“性”,故 “四气”又称“四性”。李时珍主张以气相称为宜:“寇氏言寒、热、温、 凉是性,香、臭、腥、臊是气,其说与《礼记》文合。但自《素问》以

(宋)陈挎,编著.神相全编.北京:北京师范大学出版社,1993: 28.

陈志坚,主编.诸子集成(四).北京:北京燕山出版社,2008: 311.

南京中医学院医经教研组,编著.黄帝内经素问译释(第二版).上海:上海 科学技术出版社,1981: 679.

南京中医学院医经教研组,编著.黄帝内经素问译释(第二版).上海:上海 科学技术出版社,1981: 595 -650.

南京中医学院医经教研组,编著.黄帝内经素问译释(第二版).上海:上海 科学技术出版社,1981: 484.

来,只言气味,卒难改易,姑从旧尔。”

自然四气,一年四季春、夏、秋、冬形成的温、热、冷、寒四 气。

情志四气。汉儒附会天人相应之说,以喜、怒、哀、乐应四时 (春、夏、秋、冬四季)为四气。

中医学四气。即机体脏腑、经络运气中的四气:元气、宗气、营 气和卫气。

五气

五气是气的五种不同存在及运动形式,主要包括以下十一个方面的内 涵。

五种气味:臊气、焦气、香气、腥气、腐气五种气味的概称。 《黄帝内经素问•六节藏象论》:“天食人以五气,地食人以五味。五气 入鼻,藏于心肺,上使五色修明,音声能彰。”①明张景岳注:“天以五气 食人者,臊气入肝,焦入心,香气入脾,腥气入肺,腐气入肾也。”

五行、五运之气。《黄帝内经》认为五行、五运、五气互通。《黄 帝内经-素问-六节藏象论》:“五运之始,如环无端……五气更立,各有 所胜,盛虚之变,此其常也。”②

王充《论衡•物势篇》把五行称作五行之气或五行气:“五行之气, 天生万物。以万物含五行之气,五行之气更相贼害。曰:天自当以一行之 气生万物,令之相亲爱,不当令五行之气,反使相贼害也。或曰:欲为之 用,故令相贼害。贼害,相成也。故天用五行之气生万物,人用万物作万 事。不能相制,不能相使;不相贼害,不成为用。金不贼木,木不成用; 火不烁金,金不成器。故诸物相贼相利。含血之虫相胜服、相啮噬、相啖 食者,皆五行气使之然也。曰:天生万物欲令相为用,不得不相贼害也, 则生虎、狼、蝮蛇及蜂、蛋之虫,皆贼害人,天又欲使人为之用邪?且一 人之身,含五行之气,故一人之行,有五常之操。五常,五常之道也。五 藏在内,五行气俱。如论者之言,含血之虫,怀五行之气,辄相贼害。一 人之身,胸怀五藏,自相贼也? 一人之操,行义之心自相害也?且五行之

南京中医学院医经教研组,编著.黄帝内经素问译释(第二版).上海:上海 科学技术出版社,1981: 87 -88.

南京中医学院医经教研组,编著.黄帝内经素问译释(第二版).上海:上海 科学技术出版社,1981: 84.

气相贼害,含血之虫相胜服,其验何在?”①

(3) 五脏化生的喜、怒、忧、悲、恐五种情志。《黄帝内经-素问・ 阴阳应象大论》:“人有五藏化五气,以生、喜、怒、悲、忧、恐。”②

(4) 经天五气:丹天、黄天、苍天、素天、玄天之气。《黄帝内经- 素问•五运行大论》:“丹天之气经于牛女戊分,黄天之气经于心尾己分, 苍天之气经于危室柳鬼,素天之气经于亢氐昴毕,玄天之气经于张翼娄 胃。,,③

(5) 青气、白气、赤气、黑气、黄气五气。《黄帝内经-素问-移刺 法论》:“气出于脑,即室先想心如日,欲将入于疫室,先想青气自肝而 出,左行于东,化作林木;次想白气自肺而出,右行于西,化作戈甲;次 想赤气自心而出,南行于上,化作焰明;次想黑气自肾而出,北行于下, 化作水;次想黄气自脾而出,存于中央,化作土。五气护身之毕,以想头 上如北斗之煌煌,然后可如于疫室。”④

(6) 五味化生之气。张景岳《类经》卷十六:“五气,五味之所化 也。”

(7) 五脏(藏)之气。在我国传统医学中,气是脏腑功能活动的概 称。《周礼•天官•疾医》:“以五气、五声、五色眠(视)其死生。”郑 玄注:“五气,五藏所出气也。肺气热,心气次之,肝气凉,脾气温,肾 气寒。”《黄帝内经•灵枢•九针十二原》:“五藏之气已绝于内,而用针者 反实其外,是谓重竭,重竭必死,其死也静,治之者,辄反其气,取腋与 膺;五藏之气已绝于外,而用针者反实其内,是谓逆厥。”⑤

(8) 中医学自然界寒、暑、燥、湿、风五气的概称。《黄帝内经-素 问•六节藏象论》:“天食人以五气,地食人以五味。五气入鼻,藏于心 肺,上使五色修明,音声能彰;五味入口,藏于肠胃,味有所藏,以养五

陈志坚,主编.诸子集成(五).北京:北京燕山出版社,2008: 63.

南京中医学院医经教研组,编著.黄帝内经素问译释(第二版).上海:上海 科学技术出版社,1981: 241.

南京中医学院医经教研组,编著.黄帝内经素问译释(第二版).上海:上海 科学技术出版社,1981: 492 -493.

南京中医学院医经教研组,编著.黄帝内经素问译释(第二版).上海:上海 科学技术出版社,1981: 764-765.

灵枢经.北京:人民卫生出版社,1982: 7.

气,气和而生,津液相成,神乃自生。”①《黄帝内经-素问-五常政大 论》:“故生化之别,有五气、五味、五色、五类、五宜也。”②《医宗金 鉴•四诊心法要诀上》:“天有五气,食人入鼻,藏于五藏。”注:“天以 风、暑、湿、燥、寒之五气食人,从鼻而入。”

(9) 仁、义、礼、智、信五种人文道德风气,简称五气。司马迁《史 记•五帝本纪》:“轩辕乃修德振兵,治五气,薮五种,抚万民,度四 方。”③

(10) 太易、太初、太始、太素、太极五运所生五气。《易纬-钩命 诀》:“天地未分之前,有太易、有太初、有太始、有太素、有太极,是为 五运。形象未分,谓之太易;元气始萌,谓之太初;气形之端,谓之太 始;形变有质,谓之太素;质形已具,谓之太极。五气渐变,谓之五运。”

(11) 土气。土位中央,其次为五,故名。在中医学中,五行学说有 两种结构模式:一是五行对应或对等的相生相克模式,简称“生克五行”; 二是以土为中心的土控四行模式,简称“中土五行”。《黄帝内经-素问- 太阴阳明论》:“土者,生万物而法天地。”④按这一模式,土气即五气。

六气

六气是气的六种不同存在及运动形式,包括广义六气和狭义六气两 类。

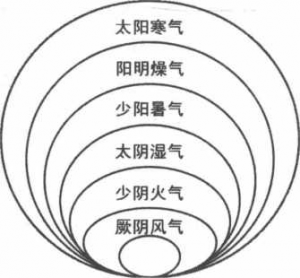

(1)广义六气。广义六气包括四方面意义:①朝旦之气、日中之气、 日没之气、夜半之气、天之气及地之气合称六气。②天之六气即阴、阳、 风、雨、晦、明六种自然现象。《左传-昭公元年》:“天有六气……六气 曰阴、阳、风、雨、晦、明也。”⑤③自然六气,包括寒、燥、暑、湿、 火、风六种自然现象,由五行化生,分别配属阴阳六气:太阳寒气,阳明 燥气,少阳暑气,太阴湿气,少阴火气,厥阴风气。《黄帝内经-素问-

南京中医学院医经教研组,编著.黄帝内经素问译释(第二版).上海:上海 科学技术出版社,1981: 87 -88.

⑥南京中医学院医经教研组,编著.黄帝内经素问译释(第二版).上海:上 海科学技术出版社,1981: 580.

(汉)司马迁,著.史记(第二版).北京:中国友谊出版公司,1994: 1.

南京中医学院医经教研组,编著.黄帝内经素问译释(第二版).上海:上海 科学技术出版社,1981: 241.

吴根友,点注.四书五经.北京:中国友谊出版社,1993: 541. 五常政大论》:“六气五类,有相胜制也。”①张景岳《类经图冀-五行统 论》:“其为六气,则木之化风,火之化暑与热,土之化湿,金之化燥,水 之化寒。”②④二十四气分化出的六气。《类经图冀-运气上》:“由四季而 分为二十四气,则每季各得六气。如立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷 雨,为春之六气。”③

(2)狭义六气。狭义六气是人体精、气、津、液、血、脉六种气机的 存在和运动形式。隋杨上善《黄帝内经太素-六气篇》:“人有精、气、 津、液、血、脉……六气者,各有部主也。”④关于六气的“有余不足”, 岐伯总结道:“六气者,各有部主也,其贵贱善恶可为常主,然五谷与为 大海。”⑤

节气,气候。《黄帝内经•素问•六节藏象论》:“五日谓之候, 三候谓之气,六气谓之时,四时谓之岁。”

七气

七气是七种情志状态、寒热和五种情志交织状态的合称。平衡失调、 混乱或处理不当引发各种心身疾病。

南京中医学院医经教研组,编著.黄帝内经素问译释(第二版).上海:上海 科学技术出版社,1981: 578.

(明)张介宾(景岳),著.类经图冀.北京:人民卫生出版社,1980: 9- 10.

(明)张介宾(景岳),著.类经图冀.北京:人民卫生出版社,1980: 29.

(隋)杨上善,撰注.黄帝内经太素.北京:人民卫生出版社,1981: 10.

(隋)杨上善,撰注.黄帝内经太素.北京:人民卫生出版社,1981: 11.

(1) 寒热和情志交织状态。隋巢元方《诸病源候论•七气候》:“七气 者,寒气、热气、怒气、恚气、忧气、喜气、愁气。凡七气积聚,牢大如 杯,若拌在心下腹中疾痛欲死,饮食不能,时来时去,每发欲死,如有祸 状,此皆七气所生。”

(2) 七种情志状态的合称。明戴元礼《秘传证治要诀•诸气门》:“喜 怒忧思悲恐惊,谓之七气所伤。有小疾,在咽喉间,如棉絮相似,咯不 出,咽不下,并宜四七汤,未效》进丁沉透膈汤。”

八气

八气是八种自然和律历之气的合称,包括八卦卦气(乾、坤、坎、 离、震、艮、兑、巽八气)、八风之气(八卦卦气所生之气)和八正之气。

(1) 八卦之气,八卦卦气,八风之气。八卦卦气是气的八种不同存在 及运动形式,衍出六十四卦卦象卦气和八风之气。《潜夫论•相列》:“一 人之身,而五行八卦之气具焉。”①《吕氏春秋-有始览-有始》:“何谓八 风?东北曰炎风,东方曰滔风,东南曰熏风,南方曰巨风,西南曰凄风, 西方曰飕风,西北曰厉风,北方曰寒风。”②八风之气分别由艮、震、巽、 离、坤、兑、乾及坎气所生。

(2) 八正之气。司马迁《史记•律书》:“律历,天所以通五行八正之 气,天所以成熟万物也。”③

九气

九气是人体九种情志状态的合称,尤指九种气机紊乱的致病因素,包 括怒、喜、悲、恐、寒、灵、惊、劳、思九气。

《黄帝内经•素问•举痛论》:“百病生于气也,怒则气上,喜则气缓, 悲则气消,恐则气下,寒则气收,灵则气泄,惊则气乱,劳则气耗,思则 气结,九气不同,何病之生?”④

十气

十气是人一气互动循环的十种气机表现形式,主要包括为人师表、修 身养性和十气然应三种。

陈志坚,主编.诸子集成(五).北京:北京燕山出版社,2008: 310.

陈志坚,主编.诸子集成(四).北京:北京燕山出版社,2008: 495.

(汉)司马迁,著.史记(第二版).北京:中国友谊出版公司,1994: 115.

南京中医学院医经教研组,编著.黄帝内经素问译释(第二版).上海:上海 科学技术出版社,1981: 304.

为人师表的十气。又称十气修师表,是一种修养培育和规范过 程:博学多识的才气,志趣高洁的雅气,才思敏捷的灵气,秉公无邪的正 气,一往无前的锐气,春雨润物的和气,敢于担当的勇气,坦荡率直的大 气,争先创优的心气,壮志凌云的豪气。

修身养性的十气。修身养性的十气是一种倡导养气锻炼的歌诀。 比较流行的有两首。一首是:养静气,去躁气;养雅气,去俗气;养才 气,去迂气;养朝气,去暮气;养锐气,去惰气;养大气,去小气;养正 气,去邪气;养胆气,去怯气;养和气,去霸气;养运气,去晦气。第二 首是:多读书,养才气;慎言行,养清气;重情义,养人气;能忍辱,养 大气;温处事,养和气;讲责任,养贤气;系苍生,养底气;淡名利,养 正气;不媚俗,养骨气;敢作为,养浩气。

十气然应。十气然应是指十分生气,然后答应了。源于其反义词 “十动然拒”,主要用来形容高富帅或者白富美被女神或男神答应后的炫耀 心情。其同义词是“十怒然应”。

H.十二气

十二气是气的十二种表现形式,主要包括十二气历、十二时气和十二 气养生法。

十二气历。十二气历是北宋科学家沈括在《梦溪笔谈》创制的一 种与现今阳历相似的历法。它按节气定历,以十二节气确定月份,立春为 孟春(正月)初一,惊蛰为仲春(二月)初一,以此类推,形成传统历 法。

十二时气。《抱朴子杂应卷》:“或食十二时气,从夜半始,从 九九至八八七七六六五五而止。”①

十二气养生法:“多读书以养胆气;少忧虑以养心气;戒发怒以 养肝气;薄滋味以养胃气;惟谨慎以养神气;顺时令以养元气;须慷慨以 养浩气;胸豁达以养正气;傲冰霜以养骨气;当忍让以养和气;应谦恭以 养锐气;莫怠懈以养志气。”②

二十四气

二十四气是我国古代二十四节气的正规名称,中国传统历法制度的重 要组成部分,主要指节气,气候。《玉篇•气部》:“气,候也……又年有

陈志坚,主编.诸子集成(五).北京:北京燕山出版社,2008: 464.

湖南农机.2007 (6).

二十四节气。”在传统我国农业生产和养生方面有着重要的指导意义。

二十四气分十二节气和十二中气,从立春开始算起。现代天文学中太 阳黄经以春分为起点计算。

十二节气包括立春、惊蛰、清明、立夏、芒种、小暑、立秋、白露、 寒露、立冬、大雪和小寒。分别称正月、二月……腊月节,但不一定在名 称所在的月份。

十二中气包括雨水、春分、谷雨、小满、夏至、大暑、处暑、秋分、 霜降、小雪、冬至和大寒。分别称正月、二月……腊月中。除了极特殊的 情况外,大都在所称月份中间。因此,中气成为农历确定月序的依据,没 有中气的月份被视为上一个月的重复,称闰月。

浏览1,245次