在肌肉进行收缩运动的过程当中,脉搏较安静地增加,如果 氧摄入量少于氧消耗量,则出现氧债状态。造成这种状态的运 动,是入不敷出的欠债性运动。在欠债性运动期间,机体是处在 缺氧状态下进行缺氧代谢的生理过程。发生氧债的根本原因是由 于呼吸困难,而呼吸困难则是由于在四肢肌肉进行收缩运动期间 产生了憋气作用造成的。憋气作用的发生原因,是由于声门闭锁 而阻塞了呼吸通道,因而使机体在运动期间所需要的大量氧气不 能随时吸入,同时机体内部所产生的主要废物——二氧化碳,也 由于同一原因不能及时排出体外。这是位移运动(动力性运动) 及必须用力运动(静力性运动)所难避免的一般规律。

位移运动速度的快慢与用力之大小,同氧摄入量成反比,即 其速度越快,力量越大,时间越长,则呼吸运动所遭受的阻碍就 越大,吸入的氧量就越少。而位移运动速度的快慢与用力的大小 又同氧耗量成正比,即速度越快,力量越大,时间越长,则氧耗 量也就越多,所造成的氧债也就越大。

位移运动能够在极短的时间内,把骨骼肌的收缩运动速度或 力量提升到极高水平。但是,它却不仅不能同时进行机体所需要 的呼吸运动,反而把呼吸通道——声门紧密地闭锁起来,因此, 便欠下了大量的氧债。所以说这种运动是突出地提高机体个别的 运动器官,即骨骼肌的运动方法,也就是牺牲呼吸运动去完成骨

骼肌的运动。这类运动由于在运动中产生了与正常生理状态完全 相反的生理变化,即缺氧代谢过程,因此,叫做非常的运动,即 不是正常状态的运动,或反常的运动。例如,百米赛跑时,仅仅 在10秒多钟的时间内跑完全程后,便要欠下80%〜90%的氧债。 这笔大量的氧债必须等到跑完全程之后,才能开始偿还。身体健 康强壮的运动员,大约需要30分钟〜40分钟才能还清这笔氧债。 身体衰弱的病人根本无法忍受这种氧债的负担。强弱不同的个体 对氧债的忍受能力各有一定的限度。反常的缺氧代谢运动,只适 合年轻的身体强壮的健康人,不适合老弱和病人。年轻力壮的运 动员可以忍受脉搏增加到每分钟高达200次上下,氧债量可以达 到80%〜90%上下。但是身体衰弱的病人,走路稍快一点或登几 步楼梯都将引起难以忍受的心跳和气喘。

医生们深知病人没有忍受缺氧代谢的能力,不能担负大量氧 债的刺激与过急的心跳。因此,常常建议病人多休息少活动,有 时甚至严格禁止病人进行运动。虽然这是一种消极的手段,但是 在没有发现位静运动的主要生理变化以前,这是有一定理由的。

2.位静运动

位静运动与位移运动完全相反。在练功运动中,肢体在外形 上并没有活动转移的变化,只保持一定的姿势与必要的弯曲角 度。这时首先不必动员视觉器官去注意观察周围环境的变化,更 不需要用脑去考虑下一动作应当如何安排,这便给大脑皮层减少 了许多分析与综合的兴奋活动,从而给进入内抑制状态创造了有 利条件。同时由于肢体外形上的不活动,因而在练功运动过程 中,不会产生呼吸困难,也不会形成氧债现象。这是均匀地提高 机体各项生理功能的体育运动。它是模仿植物在站立不动的状态 下生长发育壮大的特点,因此,又称之为“植物式运动”。植物 式运动根据其生理变化之不同,分为以下两种:

有静无动的运动

所谓有静无动的运动,是在练功过程中,机体主要生理功能 较练功运动前减少,如运动前每分钟脉搏为74次,呼吸19次, 而在运动过程中,脉搏降为69次,较运动前减少5次,呼吸降 至10次,较运动前减少9次。发生这种生理变化者,或基本上 没有明显变化者,叫做“有静无动”的运动,当然并不是绝对的 无动。

有静无动的练功方法,主要是使四肢的骨骼肌完全放松,尽 量减少收缩运动的作用,是属于单纯的保持安静与松弛状态。由 于运动量过小,因此,在一般情况下不仅不能引起机体生理功能 发生“动”,即脉搏增多的作用,反而可使脉搏较练功前降低, 这是外静内也静,内外皆静,即外形上肢体不活动,机体内部脉 搏也不增多的练功方法。这种练功方法在一定时期内,由于它能 对大脑皮层起到一定程度的内抑制作用,因而对治疗某些慢性疾 病可收到一定的效果。但是,经过一定时期后,亦即体质稍有好 转后,如果不能及时地调整运动量,则其提高疗效、增强体质的 作用就会消失。例如,有的功种开始练习时效果很明显,及至3 个〜6个月后效果就不明显了,原因就在于此。

(2)有动有静的运动

有动有静的运动,即“动中有静,静中有动”的运动,它的 客观生理指标必须是在运动进行的过程当中:脉搏增多,呼吸畅 通,大脑抑制。

以上三者必须互相结合,同时并存,缺一不可。

所谓的“动”,就是骨骼肌的收缩运动,它的客观标志就是 脉搏增多。无论哪种功法,如果在练功过程中,脉搏并不增多 者,就不能称其为“生理的动”。

所谓的“静”,就是呼吸运动的畅通无阻与大脑皮层的安静 休息。

在这里需要特别说明的一点就是:骨骼肌的收缩运动,必须 与呼吸运动的畅通无阻及大脑皮层的安静休息联合起来,在同一 时间内同时进行,绝对不允许分开进行。

因此,只有动(脉搏增多)而无静(呼吸困难,大脑兴奋), 或只有静(呼吸畅通无阻,大脑抑制)而无动(脉搏不增多)的 练功运动,根本都不能算作有动有静(动中有静,静中有动)、 动静结合的练功运动。

为了达到上述目的,在练功运动进行的过程当中,首先必须 减少或消灭由于外界环境变化而影响自己安全的外感觉器官的知 觉输入量。这就是说,首先必须使外感觉器官不去接受任何外界 环境变化的传导刺激作用。例如,在练功运动中不需要用眼睛去 注意观察周围环境的变化情况。这只有在原地不动才能达到这一 目的。但是,一般的原地站立或坐着不动,都不能使脉搏增多, 所以这又不能算作练功运动,因此,就需要采取促使脉搏增多的 练功运动。

关键问题就在这里,矛盾的产生也在这里。这就是说,欲使 脉搏增多,必须动员四肢的骨骼肌进行两种性质的收缩运动。一 种是位移运动,另一种是位静运动。

在进行位移运动的过程当中,它的客观规律是,当骨骼肌进 行位移运动时,只要运动量一大,速度一快,力量一大,呼吸运 动必然要受到一定程度的阻碍,声门必然要发生程度不同的闭 锁,因而造成呼吸困难,形成氧债现象。同时大脑皮层也处于高 度兴奋状态。这种状态当然属于“有动无静”的运动。

但是,在进行位静运动过程当中,由于肩背胸等处肌肉呈放 松状态,所以呼吸运动能够同时并进,声门可以保证开放无阻, 呼吸畅通,绝不会产生也不可能产生氧债现象。

站桩就是在原地站立着不动的练功运动。在进行站桩运动 时,大脑皮层既不需要随时随地为保持自己的安全而操心,也不 需要花费很多精力去安排动作。因此,可使大脑皮层迅速进入内 抑制状态,从而达到休息(即静)或抑制的目的。

在这里仍需特别指出,大脑皮层的抑制必须建立在机体各项 生理功能都发生了 “动”(主要是脉搏增多,呼吸畅通)的基础 之上,否则就是进入睡眠状态,或一般的安静状态,这些状态都 不是运动。

以上所述仅就站桩作为医疗体育应用于治疗疾病时,可使大

脑皮层迅速进入内抑制状态的机制过程。但是,站桩的特点并非 仅此一点,另外一个特点就是把站桩当做体育运动训练时,它又 可使大脑皮层处于高度兴奋状态。这种状态的改变在于使练功者 运用一定的“意念活动”,例如紧松活动的结果。

因此,位静运动站桩对大脑皮层具有两种性质完全相反的作 用,一种是抑制作用,另一种是兴奋作用。在同一种运动中对大 脑皮层具有两种作用者«在其他项目的体育运动中确属少见,也 可以说这是完全做不到的。

位静运动与上述位移运动的生理机制完全相反。它在运动进 行的过程当中,练功者的脉搏频率虽然可比安静时增加,且可以 保持持久性的增多,但是氧气的摄入量,能与机体的需氧量相适 应,达到等于机体在运动过程当中高涨了的氧耗标准。即脉搏增 快了,氧耗量增多了,但是氧气的补给供应工作,二氧化碳的排 出工作,都能和旺盛了的代谢作用亦步亦趋、协调并进。其所以 能达到如此高度协调,主要在于能够排除憋气作用。站桩的术语 叫做“意与气合”。正因为排除了憋气作用,所以在练功的过程 当中,人们感觉到呼吸不是困难了,而是更加舒畅了;不是氧气 不足了,而是充氧有余了。锻炼有了基础的人在练功中由于肺活 量加大,呼吸频率会变慢变深,自然地形成静细慢长的呼吸形 式。因此,我把这种运动叫做“充氧代谢”的过程,而不是“缺 氧代谢”的过程。

位静运动站桩所要求的不是肢体外形屈伸移位的活动变化, 而是肌体内部肌肉纤维的收缩运动。现在已经发现的并能明确肯 定的有股直肌、股内肌、股外肌等大腿部的肌肉群产生频率极 高、速度极快、持续不断的、像波浪一样的、此起彼伏的收缩运 动。它与屈伸移位运动相比较,在单位时间内,.这种肌肉纤维的 收缩运动频率高得多,幅度也大得多。它不仅能用双手明显地摸 到,而且还可以在肉眼下观察到,它在不同程度上也能产生于其 他肌肉群中。王萝斋先生总结为:“大动不如小动,小动不如蠕 动,不动之'动’,才是动中有静,静中有动,生生不已之动。”

总之,这项知识目前还停留在被发现的初步阶段,它那丰富 多彩的、与众不同的生理变化,还有待于今后利用心电机、脑电 机、肌电机等现代医学的科学精密仪器做进一步的全面性的探索 了解和研究分析。

位移运动与位静运动主要生理功能异同见表2-3。

表2-3位移运动与位静运动主要生理功能异同表

运动阶段 |

运动过程当中 |

运动停止后当时 |

|

运动类型 |

位移运动 |

位静运动 |

位移运动 |

位静运动 |

|

肩背部肌肉 |

紧 |

松 |

突松 |

松 |

|

声 门 |

闭锁 |

开放 |

突开 |

开放 |

39 |

胸内压 |

突增 |

正常 |

突减 |

正常 |

|

腹内压 |

突增 |

正常 |

突减 |

正常 |

|

外周阻力 |

突增 |

有增有减 |

突减 |

正常 |

|

小血管 |

被压收缩 |

有压有扩 |

突张 |

正常 |

|

呼 吸 |

一 |

自然 |

急促 |

自然 |

|

脉 搏 |

+ |

+ |

先突增加后下降 |

直接下降 |

|

体循环 |

淤血 |

加速 |

缺血 |

正常 |

|

肺循环 |

缺血 |

加速 |

充血 |

正常 |

|

心 脏 |

缺血 |

正常 |

突然扩大 |

正常 |

|

代谢关系 |

缺氧代谢 |

充氧代谢 |

急促 |

正常 |

|

面 色 |

面红耳赤静脉怒张 |

正常 |

苍白 |

正常 |

|

五、站桩功的生理特点

(一)概述

站桩练功时,机体在完成肌肉运动的同时,伴有很多器官和 系统活动上的改变,如循环系统、呼吸系统、内分泌腺、汗腺、 肾脏以及其他器官的功能活动,都发生不同程度的变化。

站桩时,心脏血管发生的变化特别大,机体内血液进行重新 分配,血液由内脏流向肌肉。在安静时,肌肉内只有很少的毛细 血管扩张,站桩开始后,就有大量平时闭塞的毛细血管开放,投 入循环工作。那些原来开放的毛细血管,也都粗壮起来了。站桩/ 时手指感觉发胀、发沉,下肢皮肤表面充血,这就是毛细凰管扩 张和增多,血液进行重新分配的表现。站桩后眼底毛细血管变 粗、增多1条〜3条的检查结果,也证明了这一点。在运动量合 适时,站桩的时间越长,毛细血管开放就越多,外周血管阻力就 越小,这样,就大大增加了肌肉组织的血液供应,也是直接减轻 心脏过重负担的有效方法。

站桩时,呼吸器官也发生巨大变化,这与肌肉组织需要更多 的氧有关。因为在站桩练功时,肌肉组织的氧化过程大大增强, 需氧量也就大大增加。与此同时,机体内部又产生了大量的二氧 化碳,它进入血液,作用于呼吸中枢,引起呼吸中枢的兴奋,开 始时可使呼吸变快、变粗。练习日久之后,使呼吸变慢、变深、 变长、变细。呼吸加深能使血液更加充分地携带氧气。

40 站桩时,呼吸系统与血液循环系统,在中枢神经系统特别是

在大脑皮层的主导作用下,相互配合,相互作用,通过一系列的 反射性调节机制,使机体与变化着的内环境相适应。呼吸系统的 活动功能增强,能保证机体与外界的气体交换作用加快;循环系 统的活动功能增强,保证了血液中气体的迅速搬运,使组织能够 在运动进行期间内及时得到大量氧气,同时又能使组织之间所产 生的大量二氧化碳,在运动进行期间随时排出体外,不致滞留在 体内,因而不会形成积压状态,不会形成氧债状态,也不会产生 缺氧代谢的过程,因此,可使机体在运动进行期间,以及运动停 止后的当时,都能维持正常的生理活动过程,即不会发生缺氧与 呼吸困难的反常现象。

站桩时,排泄器官、汗腺的活动也增强了,这表现在全身发 热出汗。这种作用的增强可使那些大量有害的分解产生物加速地 排出体外。汗腺除了排泄汗液之外,在体温凋节上也起着主要的 作用。排泄器官功能增强还可引起消化器官T能增强。消化吸收 功能的增强又作用于整个机体,是增强体质的原动力。

站桩练功与中枢神经系统的活动有直接关系。站桩时,由于 四肢没有位移变化,所以,可使大脑皮层进入内抑制状态,从而 可得到积极性的休息,而四肢的工作肌都在保持着适宜的收缩运 动。这一反射性的连环活动,不但能调节与治疗各种功能性的疾 病,而且由于它的“后作用”,还能使脑力劳动的效率增加,同 时也能使肌肉工作的体力劳动效率增加。逐步地、系统地坚持站 桩练功,是获得良好疗效,更大地发挥机体潜在能力的有效方 法。

(二)呼吸的概念

人体与外界环境进行不断的气体交换的过程叫做呼吸。人体 的任何组织,为了维持其生命都必须进行氧化过程,如果没有足 够的氧气,氧化过程就不可能实现。氧化的结果就是释放出能 量,这种能量是有机体生命活动的源泉。

人们在呼吸时,肋骨与横膈膜同时活动。根据胸部的结构和 呼吸动作的不同,可分为腹式呼吸、胸式呼吸以及混合呼吸。腹 式呼吸主要是膈肌收缩;胸式呼吸主要是肋间肌的收缩;混合式 呼吸则为膈肌和肋间肌的共同收缩。男人一般为腹式呼吸,女人 则为胸式呼吸。但是呼吸形式并不是固定不变的,一般人的呼吸 形式为混合式呼吸。

人的呼吸频率与年龄、性别、身体姿势、外界温度和居住地 的海拔有关。成年人的呼吸频率大约相当于心跳频率的L4,每 分钟平均为12次〜18次。呼吸次数也与年龄有关,新生儿每分 钟呼吸60次,5岁的儿童每分钟25次,15岁则减为12次~ 18 次。女子的呼吸频率比男子快一些,平均每分钟多1次〜2次。 躺卧时呼吸频率要比站立时少,睡觉时比清醒时少,这是机体代 谢机能减少的缘故。当肌肉进行收缩运动或情绪激动时,呼吸频 率跟脉搏一样也是增加的。

在进行肌肉运动时,由于运动性质及运动种类之不同,运动 速度及持续时间的长短不同,以及用力大小不同等等,呼吸频率 的增减情况也各不相同。所以,呼吸频率又可作为测定人体健康

程度与锻炼程度的指标。

- 呼吸器官的机能

人的主要呼吸器官是肺。在肺中,血与外部环境进行气体交 换,血在肺中获得氧气,并将二氧化碳排出体外。血从肺中将氧 运输到组织,从组织将二氧化碳运输到肺,所以血在气体的交换 中起着重要作用。

肺中的空气必须经常更新,否则血与肺间的气体交换就不能 持续进行。肺中空气的更新称为肺的通气,即肺中含氧量少、含 二氧化碳多的陈气从肺中经呼气排出体外,而外界中含氧量多的 新鲜空气经吸气进入肺中。

肺的呼吸形式是最完善的。只有在进化到高级阶段的高等动 物即哺乳类才产生这种形式的呼吸,人类的呼吸就是这种形式。 较低等的动物是皮肤呼吸、鲤呼吸、气管呼吸、肠呼吸,等等。

呼吸是由以下三种过程组成的:

这是在肺中进行的机体与外界环境间的气体交换,即血与肺 间的气体交换和肺与外界空气间的气体交换。

这是在细胞组织内进行的呼吸过程,即进行氧化(消耗氧和 产生二氧化碳的过程),以及组织与血液的气体交换。

这是血液把氧由肺运送到组织,将二氧化碳由组织带到肺中 的过程。

- 呼吸运动的调节

呼吸运动是许多呼吸肌肉协同性的活动,主要呼吸肌为膈肌 与肋间肌。呼吸运动经常能适应机体代谢的需要。代谢率降低 时,肺通气量减少;增多时,肺通气量增加。由此可见,呼吸运 动是在完善的神经调节之下进行着的。

调节呼吸运动的神经中枢称为呼吸中枢,其最基本的部位是 在延髓。实际上,呼吸运动不仅受到中脑、脑桥与延髓某些神经

元的调节,间脑以及大脑皮层的神经元同样能对呼吸运动发生调 节作用,使得呼吸运动能够适应体内外环境的变化。因此,广义 的呼吸中枢应该是包括大脑皮层在内的各级中枢部位与呼吸机能 调节有关的各种神经细胞群,而延髓的呼吸中枢则是最基本的部 分。

由于呼吸肌为横纹肌,而横纹肌的活动则一般均受大脑皮层 高级神经活动的严密控制,故呼吸动作除表现自己的节律性以及 受许多非条件因素的调节外,其频率与强度也在很大程度上受到 “意念”的控制。换言之,亦即受到高级神经活动的控制。

人在清醒时,讲话、读书、歌唱等发声动作无一不与呼吸动 作密切关联。其他如思维、注意新事物的出现、行走、跑步、举 重物等等,也几乎无一不影响呼吸的形式、幅度、频率和节律 性。

呼吸机能与机体其他机能密切联系,除呼吸器官以外,其他 内外感受器的刺激对呼吸也具有不同程度的影响。有些反射具有 很大协调性意义,如吞咽时暂时抑制呼吸运动,这种反射的适应 性是很明显的,假如不发生这种反射,食物将有进入呼吸i直的可 能。皮肤的痛刺激及冷刺激对呼吸有加强作用。此外许多内部感 觉器的刺激都可反射性地影响到呼吸中枢的活动,如腔静脉和右 心房内压力突然增加时,亦能刺激呼吸。

- 站桩练功中的呼吸运动

站桩练功中的呼吸运动,以舒适自然为主。首先要知道练功 的效果,并不在于呼吸的形式如何。呼吸形式并无好坏之别,而 且疗效的大小与呼吸的形式并无直接的关系,因此,不必有意识 地去追求某种呼吸形式,以避免发生人为的副作用。

站桩时,两手及两肘改变了平时所保持的下垂状态而成举起 姿势,并需一直地保持下去,肩背部及胸廓上部的肌肉为了保持 这种姿势不动,就对提升肋骨完成胸式呼吸运动的外层肋间肌造 成一定程度的困难。这样,由于上肢姿势形态的改变,不能顺利 地进行胸式呼吸,就自然而然地迫使膈肌下降来加大腹式呼吸运 动的作用,以弥补胸式呼吸之不足。所以,在站桩练功的过程 中,虽然并没有教导患者有意识地训练腹式呼吸法,但是实际上 他们已经在不知不觉中为姿势形态所迫,必然会开始自然的地腹 式呼吸。这种由于姿势形态的改变自然形成的、无意识的腹式呼 吸,可以避免有意识地去追求腹式呼吸所产生的各种不良反应。

站桩练功达到一定水平后,由于上肢肌肉耐力的增强以及肩 背部肌肉学会了放松,不发生过度紧张,这时上肢的抬举姿势就 可减轻对肺部的压迫作用」因而,呼吸时可见到锁骨下肺尖部的 扩张收缩,这就加强了胸式呼吸运动。

总之,呼吸运动是根据身体内部每一时间内的活动情况和各 组织器官的实际需要,由呼吸中枢自行调节。当全身肌肉运动量 增大时,机体当然就需要大量的氧,同时也产生了较多的二氧化 碳。二氧化碳浓度的增加,可刺激呼吸中枢产生兴奋,便自然地 加深或加速呼吸运动,以调节物质代谢的变化。因此,这时不要

44 有意识地停顿呼吸,或故意地减慢呼吸,或进行闭气停息等动

作,以便使机体能够自然地根据当时的需要吸入充足的氧气和顺 利地排出不必要的二氧化碳等废物。

站桩练功时,以鼻孔呼吸为主,但在鼻孔通气不畅时,或仅 用鼻呼吸不够用时,也可以用口和鼻同时呼吸。

- 站桩对呼吸器官的作用

经过站桩锻炼后,呼吸器官的结构和机能都将发生很大变 化。首先可使膈肌与肋间肌的放松与收缩能力提高,胸部发育良 好,胸围加大,肺的通气量增加,呼吸的幅度加深,呼吸频率变 慢,从而提高呼吸机能,等等。

一般开始站桩练功的最初阶段里,呼吸频率表现增多增快, 有时会夹杂着一次较深长的呼吸,并有轻微闷气感觉。这是因为 对站桩姿势不习惯,肩、背、胸等部肌肉群的放松程度不够完 全,胸围扩展不大,肺通气量较小,促使呼吸次数增多了(20次 〜30次)。但是,经过一段时间坚持站桩锻炼之后,就可以见到呼 吸频率明显减少(15次〜10次),幅度明显增加,膈肌与肋间肌 同时收缩,吸气时胸廓明显扩大,肋骨明显上升,尤其第七对以 下的肋骨间隙明显变宽,腹部明显突起,等等。这主要是站桩时 要求头直、目正,身体保持直立,不许弯腰,不许低头,双手抬 起,两肘外撑,肩部、背部肌肉必须放松,不许用力,从而减少 了肩臂对肺部自然的压迫作用,使胸围活动范围增大,通气量亦 随之增大了。同时,这种姿势条件原本可以保证在站桩过程中, 不致发生屏息作用,可使声门扩大,胸腔内压也不会增高,支气 管平滑肌可保持弛缓状态,呼吸道的口径不但不致被挤压变窄, 反而能扩张变宽,使空气进出肺内没有任何阻力,因此,可使肺 通气量相应地增加,对肺泡的通气效果更为有利。

站桩练功时,四肢的骨骼肌、心脏、呼吸肌及其他器官对氧 的需要量显著增加,因此,必须加强呼吸,加大肺通气量和血液 循环来满足这些器官对氧的需要。当组织中氧化过程加强时,组 织中的分压即剧烈下降,促使大量氧气由血液中分离出来供给组 织。这样,肺泡里的氧大量进入血液,肺泡中氧含量减少。与此 同时,相应的大量二氧化碳由组织中进入血液,血液中二氧化碳 浓度增加就刺激了呼吸中枢.加强呼吸运动,因而肺通气量就相应 地增多。

站桩练功时由于呼吸加深,牵引肺泡扩大,这时连平时闭锁 的肺泡也都扩展开来,肺通气量因之加大,单位时间内吸入肺脏 的氧气就增多了。同时,肺泡壁的通透性也加大,肺部毛细血管 扩张,肺的血流量增多,所有这些变化都促进了血液与氧的结合 加速和二氧化碳的迅速排出。因此,经过有计划地连续站桩训练 后,在站桩练功时可产生脉搏增多,呼吸加深,频率变慢,并且 有一种舒畅轻松的感觉。

(三)脉搏的概念

人的心脏跳动一次,动脉血管就随着搏动一次,这种节律性 的搏动称为脉搏。脉搏的频率和心跳的频率是一致的,心跳加 速,脉搏亦随之加速。反之,心跳变慢,脉搏亦减慢。正常的成 年人在安静状态下脉搏的频率,男子每分钟约60次~ 80次,女 子约70次〜90次,一般平均为每分钟70次。但是,经过有计划 的体育运动训练之后,由于心脏收缩能力增强,脉搏次数会减少 到每分钟60次,最低有达45次〜50次的。这种脉搏次数减少现 象是心脏血管系统机能增强的表现,所以脉搏频率是反映心脏血 管机能的重要指标°

脉搏的频率也随年龄而产生差别。初生儿每分钟约13()次, 5岁约100次/分,成年人约70次/分,老年人较青年人快些。经 常参加体育锻炼的人比不参加锻炼的人脉搏慢些,身体衰弱的人 或有病的人脉搏一般都快些。脉搏频率也因劳动条件、情绪波 动、环境温度,以及在食物消化过程中,或因身体各种姿势及体 育训练程度而有变动。

人体在安静时卧位姿势的脉搏最慢,睡眠时更慢。坐位姿势 较卧位增加一些,站立位又比坐位要多一些。特别是在肌肉运动 时,脉搏频率可以达到很高水平。

46 心脏功能强壮者,运动后脉搏增加率低;心脏功能衰弱者,

运动后脉搏的增加率高。一般正常的健康人,卧位较站立脉搏少 1次〜10次上下。如果站立位较卧位脉搏增多20次以上者,则为 心脏衰弱的表现。

当运动停止后,脉搏恢复到正常时所需要的时间,反映着心 脏的健康程度。心脏健康者,运动停止后脉搏频率很快即可基本 上恢复到安静时的水平,即运动前的水平。心脏不健康者,所需 要的恢复时间则相应较长。

在剧烈的体育运动后,脉搏增加的次数最明显。例如:健康 的运动员在1。秒多一点的时间内,完成1。0米赛跑后,可使脉搏 增加到150次〜200次,大约需要40分钟〜50分钟才能恢复到原 来水平。中距离400米〜800米赛跑后,脉搏平均可增加到180 次〜200次上下,需要1小时〜2小时才能恢复。

身体衰弱的人或有病的人,走路稍快一点或稍远一点,或上 楼梯都会感到心跳加速,心慌气喘,这说明他们的心脏功能是薄 弱的,因此,不适于参加短时间内能引起脉搏增加过多的剧烈运

动。

站桩能增强心脏的收缩功能,有计划、有步骤地坚持站桩练 功,可使脉搏逐渐降低,对心脏血管系统有良好作用。初学站桩 练功的特点就是不可能在极短的时间内引起心跳增加过多,因 此,它适合身体衰弱或有病的人以及老年人进行锻炼。

下面再谈谈站桩与脉搏的关系。

- 站桩前后脉搏与呼吸的变化情况

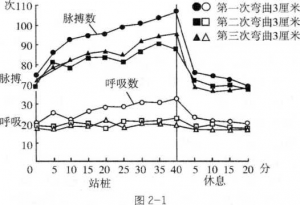

为了观察站桩前后脉搏呼吸的变化情况,我们选了4名患 者,利用身长计固定弯曲度,每日练习一次站桩。每次练40分 钟,每隔半个月进行一次脉搏呼吸的检查,结果如图2-1所示。

图2-1是4人的平均数,第一次与第二次弯曲3厘米,第三 次弯曲5厘米,每次检查相隔15日。站桩姿势皆为站式练法第 二式松肩提抱式。例如,用身长计测量站桩时,将柱上的横板固 定在低于直立位身高的3厘米处。一般开始时,由于两腿的弯曲 度较大,头顶部与横板之间有一二厘米的空隙,经过5分钟〜10 分钟后,两腿逐渐地感到疲劳,就自然地一点一点地直立起来, 头顶部就接近横板。但是,因为头顶部有横板限制,两腿不可能 再立起来,所以其后的一段时间一直保持同等弯曲度,因此,脉 搏的变化就没有开始时那样大。站桩到10分钟时,脉搏又增加7 次,到15分钟时,又增加3次,一直到40分钟脉搏最高达到 107次,较站桩前增加32次。由此可以看出,站桩练功时,脉搏 频率是逐渐增加起来的,而且能够长时间地保持持久性的增多。 站桩时脉搏增加的多少与两腿保持的弯曲度和站桩时间的长短有 直接关系。同样的弯曲度,练功时间愈长,脉搏增加就愈多。

站桩练功初期呼吸的变化与脉搏同样,也是逐步增多的。第 一次检查站桩前的呼吸是20次,站桩练功到40分钟时,呼吸增 加为31次,较站桩前增加11次。这主要是由于开始时对站桩姿 势不习惯,以及肩、背、胸等部肌肉放松程度不够,胸廓扩张不 足,肺通气量较小,因而促进呼吸次数增多,呼吸形式表现为浅 速粗壮。

经过半个月的站桩锻炼后进行第二次检查的结果证明,站桩 前的脉搏平均为69次,较第一次减少6次。站桩练功到35分钟 时,脉搏增加最高达90次,较站桩前增加22次。站桩到40分 钟时,呼吸是22次,较站桩前增加4次。

第一次与第二次检查结果证明,第二次的脉搏与呼吸都较第 一次明显下降,这说明经过半个月的站桩练功,循环系统、呼吸 系统的功能有了明显的提高。

根据上图检查结果还可以看出,站桩完了后,第一次休息5 分钟时,脉搏是75次,呼吸22次。第二次脉搏是70次,呼吸 是18次。两次检查说明站桩练功后,休息5分钟脉搏与呼吸都 已恢复到站桩前水平。

又经过半个月进行第三次检查时,脉搏比第二次略有增加, 这是因为加大了运动量所致。第一次与第二次检查时,两腿的弯 曲都是3厘米。第三次检查时两腿弯曲5厘米。这次检查站桩到 40分钟时,脉搏增加到94次,较站桩前增加22次,与第二次相 比增加5次。这次检查呼吸的结果站桩到20分钟时,呼吸增加 到21次,是唯一增多的一次,其他各次基本上没有增加,平均 起来还减少1次。停止站桩休息5分钟的脉搏、呼吸恢复情况较 第二次又有所提高,脉搏较站桩前减少4次,呼吸减少2次,休 息20分钟时与休息5分钟时没有差别,说明经过1个月的站桩 锻炼,机体的各项功能都大大提高。

- 按每10秒钟的脉搏变化情况

任何产生憋气缺氧作用的运动,在运动停止后的当时,由于 停滞在胸廓外部血管中的静脉血液以非常迅速的高压回流到右心 房,因此,在这一瞬之间可引起右心房的扩张。这时每分钟最初 10秒与最末10秒的脉搏数目差别很大,据检查结果反映有的相 差可达1。次之多。这种现象对一般患者,尤其是心脏疾病的患 者是不合适的。

根据传韬等译《医疗体育》中介绍,负荷运动前后按10秒 计算脉搏变化如表2-4。

表2-4 负荷运动前后按10秒计算脉搏变化表

间(秒)

脉搏 |

10 |

20 |

30 |

40 |

50 |

60 |

总计 |

运动前 |

12 |

12 |

12 |

12 |

12 |

12 |

72 |

运动后 |

22 |

18 |

20 |

15 |

13 |

12 |

100 |

根据上表检查结果可以看出,在负荷运动停止后当时,第一 个10秒的脉搏是22次,以后便逐渐减少,到第六个10秒就降 为12次,总计1分钟的实际脉搏虽然只有100次,但是先后相 差可达10次之多。在这种情况下,如果按照一般常规检查脉搏 的方法,只数第一个10秒再乘以6的话、(22x6=132),那么1分 钟是132次。如果数20秒再乘3的话(42x3=126次),那么1分 钟是126次。显然这都是错误的。因此,对于产生憋气缺氧作用 的运动,采用这种常规计算脉搏的方法是不准确的。必须按每10 秒计算一次,连续检查1分钟,才能真正符合实际情况。

我们为了观察屈膝起蹲运动时脉搏变化情况,以同一个人进 行三种试验,其结果如表2-5。

表2-5屈膝起蹲前后脉搏变化情况表

间(秒) 脉搏(秒广 |

10 |

20 |

30 |

40 |

50 |

60 |

总计 |

运动前 |

12 |

12 |

12 |

12 |

12 |

12 |

72 |

30秒钟屈膝起蹲20次 |

20 |

19 |

17 |

16 |

15 |

14 |

101 |

1分钟屈膝起蹲40次 |

22 |

22 |

19 |

19 |

17 |

17 |

116 |

2分钟屈膝起蹲80次 |

28 |

26

1 |

24 |

22 |

20 |

19 |

139 |

根据上表检查结果,在30秒内屈膝起蹲20次,停止后第一 个10秒的脉搏是20次,较运动前增加8次,以后逐渐减少到第 六个10秒时已降为14次,前后相差6次。

第二例,1分钟屈膝起蹲40次,停止运动后第一个及第二个 10秒的脉搏都为22次,以后逐渐减少至第六个10秒时降为17 次。

第三例,2分钟屈膝起蹲80次的脉搏变化较以上二例明显增 多。即第一个10秒是28次,以后逐渐减少至第六个10秒时降 为19次,总计脉搏共139次,前后相差9次。这说明运动量愈 大,停止运动后脉搏的差别愈大。

我们为了观察站桩练功过程当中,以及站桩停止后的脉搏变 化情况,用上述按每10秒计算一次脉搏的方法,采用脑电机自 动记录脉搏检查结果如表2-6

o根据表2-6检查结果可以证明,站桩过程当中,每分钟的前 10秒与最末10秒的脉搏变化最多不超过2次,尤其在停止站桩 当时每分钟的前10秒与最末10秒没有差别,这是一般憋气用力 运动所不可能达到的指标。如上述负荷运动后,每分钟只有100 次的脉搏,其最初10秒与最末10秒竟相差10多次,而站桩练 功时,每分钟脉搏虽然增加到118次之多,但其最初10秒与最 末10秒的差别仅有2次。这就是站桩练功的最大特点。根据这 个结果可以肯定,在站桩练功的过程当中,尤其在停止站桩的当 时,绝对不会发生右心房过度扩大,因此,它适合多种慢性病

浏览676次