一、剑术的历史发展

剑为我国古兵器,曾被誉为“百兵之君”。

剑术古代称为“剑道”。《汉书•艺文志》兵伎 巧中曾列有“剑道”三十八篇,是对当时剑术的理 论总结,可惜现已失传。

剑的历史相当久远据《史记*皇帝本纪》r己 载:“帝釆首山之铜铸剑,以天文古字题铭其上。” 《管子■数地篇》记载:“昔葛天庐之山,发而出金, 蚩尤受而制之,以为剑、铠、矛、戟,此剑之始 也。”在此后的夏、商、西周各代中,皆有铸剑的 历史记载。如夏禹铸剑,藏于会稽山;孔甲取牛首 山之铁铸剑;周昭王铸五剑投于五岳,铭曰“镇岳 上方”等等。当然,上述记述中不少属于传说,有 待考证。我国出土的青铜剑是商代(公元前1711 ~ 前1066年)短剑,形似匕首。可见金属剑在我国 至少已有三千多年的历史。

西周之前,战争以车为主,戟、矛、戈、殳等

长兵器占重要地位,剑只作为统治者的权贵象征和 护身武器。到舂秋战国时期,战争频繁,骑兵、 步兵兴起,剑在兵器中的地位也越来越重要,这时 剑的品种、数量、质量都大大提高,出现了一批制 剑的能工巧匠和众多的“宝剑” “利剑”“良剑”。 如吴国干将、奠邪曾制成靠之时合,分之即离,带 有磁性的雌雄双剑;越国欧冶子以高超技术和毅力 铸有合金宝剑五口,造工精美,形体互异,为世间 罕有。迄今考古发现的吴、越青铜剑不下二十余 件,有的在地下埋藏了两千多年,至今仍花纹精 美、剑刃锋利、不锈不蚀,足见铸造工艺水平之高超

。与此同时,春秋战国时期的剑术技术,也得到 发展,“佩剑”“击剑”之风颇为盛行。这时的剑 术,主要以格斗相击形式出现。《庄子•论剑》记 载:“昔赵文王喜剑,剑士夹门而客三千余人,曰 夜相击于前^死伤者,岁百佘人,好之不厌。”又 据《汉书》《管子》记载,因吴王好剑,吴国许多 百姓身上脸上留有斗剑的伤痕或疮疤,人们甚至把 死置之度外。可见当时的击剑近于实战,而且无安 全保护设备,然而习剑尚武之风,却遍及朝野。除 击斗形式外,剑术的套路舞练形式也很普遍。《孔 子•家语》记载,孔子的学生子路见孔子的时候就 “仗剑而舞”。

随着剑术技术的发展,剑术理论也日趋成熟。

《庄子•论剑》中说:“夫为剑者,示之以虚,开之 以利,后之以发,先之以至。”对剑术的虚实相兼、 后发先至、因敌变化的技法,作了高度概括。在 《吴越舂秋》中还生动记述了一位著名女剑术家的 故事:一次,越王勾践与大臣商讨强国之策,大夫 范蠡推荐了一位武艺超群、剑艺精湛的釆桑少女。 这位少女见到越王之后,精确地论述了一套剑法理 论,认为“其道甚微而易,其意甚幽而深。道有门 户,亦有阴阳% “凡手戟战道,内实精神,外示安 逸,见之似好妇,夺之似惧虎。布形侯气,身神俱 往。杳之若日,偏如脱兔;追形捉影,恍若仿佛; 呼吸往来,不及法禁;纵横逆顺,直复不闻”。接 着,这位少女当场舞剑,只见她闪展翻腾,上下飞 舞,劍似流星,人如奔兔。越王看了,拍手称赞, 井賜名为“越女'这个故事生动地反映了当时剑 术及其理论的发展水平,也是剑术普及民间,男女 老少广泛习练的一个缩影。

秦汉时期,剑术有了进一步的发展,常常成为 历史的见证。荆轲刺秦王的故事,从武器上看,是 一场短剑对长剑的搏斗。汉高祖刘邦“以布衣提三 尺剑取天下”。在著名的“鸿门宴”上,项庄“请 以舞剑”,演出了图谋暗杀刘邦的惊险场面。汉时 “自天子至百官,无不佩剑”(见《晋书》),而且形 成了一套严格的佩剑制度。当时涌现出一批以剑术 立名天下的名手,如张仲、雷被、王越、史阿等

人。很多著名学者,如司马相如、东方朔等也是自 幼学剑,技艺精湛。作为一代帝王的曹丕,更是一 位剑术髙手。他在《典论•自序》中说,自己少时 拜师学剑,听说奋威将军邓展武艺出众,并有空手 夺兵刃的本领,便一边喝酒,一边与邓展论剑。至 酒酣耳热,二人以甘蔗当剑比试起来。经过几个问 合的较量,曹丕三次击中邓的手臂,邓不服气,要 求再比,曹欣然同意。交乎中,曹丕虚实莫测,引 邓中计,再次击中邓的前额,显示了高超的剑法技 艺。在西汉后期盛行的“百戏”中,还出现了剑术 与舞蹈相结合的表演艺人。

晋代以后,佛、道二教兴起,但习剑遗讽仍然 存在,如“闻鸡起舞”的祖逖、“少年学击剑,妙 技过曲城”的阮籍,都是当时的剑术名手。另一方 面,也出现了宗教与剑结合的现象。后期道家(道 教)幻想通过炼丹、练剑,达到“长生不老”的仙 境,剑被称为“法器'给剑蒙上神秘色彩。南朝 著名道士陶弘景,曾被齐高帝拜为左卫殿中将军, 后隐居山中,号称“华阳真人”,著有《古今刀剑 录:K对刀剑历史作了详细介绍,同时也开创,宗 教与剑术结合之风。

唐朝时期,剑术重又振兴◦朝野上下,文武将 相,慊道戏杂,莫不以习武学剑为能事。著名诗人 李白,自称“十五好剑术”“三十成文章' 王维自 称“读书复骑射,带剑游淮阴”。杜甫平生以剑为

伴,“酒阑拔剑肝胆露” “拔剑或与蛟龙争”。他们 不仅是一代文豪诗圣,而ft也是“起舞拂长剑,四 座皆扬眉”的剑术髙手。著名画家吴道子、书法家

画“若有神助”,技艺大为长进。这证明了剑术不 仅在技击方面有独到之处,而且在精神上、艺术上 也具有特殊的感染力。

民间剑术活动,在唐宋时期有长足发展。据记 载,当时庶民百姓,每逢劳作空隙,“击剑相试, 观者络绎不绝'宋代诗人苏轼,对民间武术的发 展给予了热情歌颂,他写道:“提剑本是耕田夫, 横行天下竟何事。”这一时期,剑术在“百戏”队 伍里,在街头艺人中,也有广泛开展。公孙大娘、 李十二娘都是当时著名的女艺人和舞剑能手。诗人 杜甫曾这样描绘:“昔有佳人公孙氏,一舞剑器动 四方。观者如山色沮丧,天地为之久低昂。耀如羿 射九日落,矫如群帝骖龙翔。来如雷霆收震怒,罢 如江海凝淸光以上情况表明,作为武技的剑术 更趋向健身性、艺术性,日益与体育、文娱活动相 结合。

应该指出的是,唐宋时代的剑术在与宗教结合 的过程中,荒诞迷信的一面也有所发展。以降妖伏 鹰、飞剑取首为内容的剑侠小说出现,产生了宣扬 神怪迷信、愚弄群众的作用。

元代以后,武术经历了坎坷不平的发展道路,

剑术发展也是这样。

元朝统治者严禁民间习武和收藏兵器,规定 “教人兵艺,仗之”,致使剑术流传受到压制。

明代是武术重获发展的时期,出现r很多武术 流派。当时虽然火器已经广泛应用于战争,但武术 的军事价值并未消失。如著名战将俞大猷、戚继 光、何良臣、茅元仪等撰写的各种军事著作中,对 包括剑术在内的各种武术器械及各种拳法,皆有专 门论述。另一方面,这时武术的体育作用愈加I?. 著,剑术作为武术健身手段,更加广泛流传于民间 僧俗之中。明末武术家吴殳,五十岁时还向渔阳老 人学习剑法,写成《剑诀》于世。

清朝虽也三令五申禁民习武,但武术却更加隐 蔽地通过各种形式和渠道广泛流传。同时,社会上 出现了众多的武术门派,随之也产生了各门各派的 剑法,剑术呈现了千姿良态、各具特色的局面。

明清两代的武术虽然有r进一步的发展,形成 了许多武术门派、流派,但剑术的地位却远不如古 代显著。其表现之一,剑术在军事上的地位下降, 在当时重要的军事著作中,剑术皆不占重要位置, 如《续武经总要》《阵记》《纪效新书》和《武备 志》等著作,多认为“拳、棍为诸艺之本源”。其 表现之二,精通剑术的高手颇为罕见,何良臣在 《阵记》中说

:“卞庄字之纷绞法,王聚之起落法, 刘先主之顾应法、马明之闪电法,马超之出手法,

其五家之剑,庸或有传。”表明〜些精湛剑术缺少 继承,多不轻传。《老槃余事》中也感叹地说:“今 无剑客,而少名剑。”表现之三,剑术附属于各拳 种中,作为各门派器械出现,丧先了独立地位。然 而在历史上,社会习武以剑为主体,人们通过击 剑、舞剑作为习武思奋、健身抒情的主要手段。

二、现代剑术的概况

国民党统治时期,虽然从中央到地方设立了一 些“国术馆'甚至有人打出“提倡国粹”“国术救 国”的旗号,然而实际上武术并未受到重视。一些 武术家生活得不到保证,群众武术活动处于自发自 流状态,具有悠久历史传统的中华武术基本停滞不 前。

新中国成立以后,武术作为民族体育项目,在 挖掘、整理、继承的基础上,得到空前的发展,出 现了群众性练武的高潮。剑术作为主要武术项目, 更是备受人们的喜爱,其内容不断丰富发展,技术 曰益充实和提髙。

现代剑术以套路为主要形式,其特点是轻盈敏 捷、优美潇洒、气势流畅、灵活多变、刚柔相济和 吞叶自如^武术谚语素冇“刀如猛虎,剑如飞风” 和“剑走美势”的说法,剑术吸引着越来越多的爱好者。

现代剑术内容十分丰富,常见的有育萍剑、太 极剑、三才剑、一合剑、龙形剑、八卦剑、八仙 剑、纯阳剑、绨袍剑、达摩剑、螳螂剑、七星剑、 武当剑、飞虹剑、昆仑剑、通背剑、奇形剑、连环 剑、龙凤剑、十三剑、醉剑等等,数不胜数。为适 应武术教学、训练和竞赛的需要,有关部门还编定 了各种剑术规定套路和竞赛规则,规定了剑术比赛 的动作规格和内容要求,注意纠正“技缶至tl”和 “舞台化” “体操化”等倾向,从而使剑术沿着推陈 出新、古为今用、继承发展、百花齐放的道路发 展。

现代剑术的演练大体可分为单练、对练和集体 演练三种形式,其中以个人单练为基础。剑术按演 练内容可分为单剑、双剑两大类。单剑多为冇手 正握剑,也有反手剑(剑身背向虎U握剑)、双手 剑(剑身及剑柄均较长,双手握柄)的练法;双剑 则为左右手正握,两剑呼应成对,协调配合练习。 无论单剑、双剑都有配挂松穗、短穗之别,称为氏 穗剑、短穗剑,各有不同的技法和特点。就演练技 术风格划分,剑术可分为行剑、势剑、意剑三;大 类o行剑突出一个“行”字,善于走动而较少定 势,要求身法、步法、剑法顺遂协调,气势连贯, 动作轻捷,运动中不断变换招术,刚柔相兼,身剑 合一;势剑乂称站剑,突出一个“定”字,以…招

式见长,特点在于动静分明、桩步稳固、劲力饱 满1造帮优美和多平衡动怍;意剑突出一个“意” 字,在剑法运用中突出心意的表现,要求象形取 意、意领身随、快慢相兼、绵绵不断、凝神敛气和 柔屮寓刚,如醉剑、太极剑、八卦剑等等当然, 行剑、势剑、意剑的分法,只是就其运动风格、特 色相对而言,其间并无截然界限,实际.任何剑术 都需要动静相间、形意兼备、剑与神合、身与剑 合。

三、剑的结构、握法和基本剑法

(―)剑的结构及各部位名祢

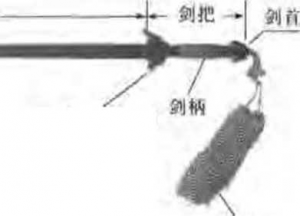

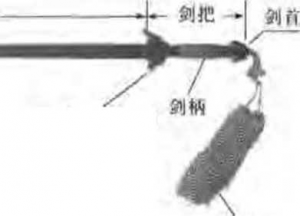

中国古剑长短不等,有P_剑、LC剑、短剑、小 剑之分。现代剑的长度,一般以反手垂臂持剑,剑 尖高不过头、低不过耳为准。重量约为0.555〜0.775 千克(武术竞赛规则规定,剑规格按运动员身高确 定使用的型号h剑的结构古今大致相同,分为剑身 和剑把两段。由以下各部分组成(图1-1)。

剑刃:剑身两侧锋利的薄刃。

剑尖:剑身锋锐的尖端。

剑瓸和剑脊:剑身的平面部分和剑面氏轴 隆起的部分。

剑枘(剑苹):剑把上手握的部似。

护手(剑格):剑柄与剑身相隔的凸出处 多成凹形。

剑首(剑墩、剑沸):剑柄后端的凸出部 多成凸形。

握剑的方法称为握法或把法。iE确的握法不作

剑的基本握法和剑指剑穂(剑袍):附在剑首的丝织的德子。

是准确表现剑法的先决条件,而(1也是技术娴熟的

1:要标志。初学者捤剑往往生硬紧张,剑在手中外

能灵活运转,致使剑法表现不清、力点不准,刚菜

失度,技法大为逊色。剑术萵超#•握剑既牢义

活,随翁剑法的变化•腕•指关节灵活多变,零,匕

松空,掌缘•掌裉、虎r】各部位着力鉍®各不析:

w 同,称为活把握剑3故剑潜歌诀上有“手心空,使 剑活;足心空,行步捷”的说法。

种:

平握:五指成拳形卷握(图丨-2)。多用 于拦剑,崩剑、托剑、推剑等^

直握:五指成螺形卷握(图1 - 3)。多用 于剌剑、劈剑、斩剑、扫剑等。

钳握:拇指

k食指和虎口钳夹,其余三指松 握(图1 -4)。多用于挑剑、柚剑、挂剑、云剑等。

反握••手臂内旋,f•心向外,拘指支于剑 柄下方,向上用力;中指、无名指、小指向下勾压 (图1-6)。多用于撩剑•反剌剑等。

提捤:腕关竹屈提,拇指、食指下压《 余三指匕勾(图1 -5)。多用于点剑•提剑等〇

.垫握:食指伸饵•垫在护手下®助力或控 制方向•姆指也仲度•双:余三指屈握(图1

-7)。 多用于绞剑.削剑、右剑等。

.反手捤:剑身T-贴于前臂后侧,食指贴于 剑柄,指尖朝向剑肖• M合四指扣捤于护手(图 1 - 8),.,此种扼法多用于剑术的起势和反手剑术练 习中。

在剑术练七中,小持剑的手要捏成“剑指”, 古称“剑诀” “戟指"。剑指的握法是食指、中指并 拢仲《,其余3指屈握掌心•拇指m在无名指前端 指骨上(图丨-9)。剑指运用合理得当,与剑法 应配合•可以助势助乃.平衡优美,大大增强剑术 的表现技巧和神采6

(三)基本剑法介绍

古代剑术把击、刺、格、冼四类剑法称为母 剑。所谓击法,指用剑刃前段(又称剑锋)去点 琢、敲击,如点剑、崩剑、击剑等剑法;刺法,指 通过臂的屈伸,用剑尖进攻对方,如各种方式、方 向的剌剑;格法,指用剑刃去攻取或拦截对方,如 劈、斩、扫、截等剑法;洗法,是通过剑的滑动或 剑的挥摆,剑刃着力点形成直线或弧线削割,如带 剑、抹剑、抽剑、撩剑、削剑等剑法。

现代剑术中剑法卜分丰富,名称并不完全统 一o现将基本、多用的剑法介绍如下:

刺剑:以剑尖直取对方,臂由屈而伸,力 达剑尖。剑刃朝向左右为平刺剑,剑刃朝向上下为 立刺剑。

劈剑:立剑由上而下用力,力点在剑力, 臂与剑成一直线。

挂剑:剑尖后勾,立剑由前向肟上方或后 下方格开对方进攻,力点在剑尖和剑身平面。

撩剑:立剑反握由下向前上方撩出,力点 在剑刃前部。

云剑:平剑在休前、体侧或头顶平圆绕环, 用以拨开对方进攻,力在剑刃。

抹剑:平剑山左向右,或由右向左切害,力点顺剑刃滑动。

点剑:立剑用剑尖向下点琢,力达剑刃前端。

崩剑:立剑沉腕使剑尖向上翘起,力达剑 刃前端。

击剑:平剑向左或向右敲击,力达剑刃前 向右击剑又叫平崩剑。

绞剑:平剑顺时针或逆时针方向立圆绕 环,力在剑刃前部。

11_架剑、托剑:立剑向上托举,髙过头部, 力在剑刃。

12-截剑:立剑或平剑切断、阻截对方,力在 剑刃。

带剑:平剑由前向侧后方抽回,力点沿剑 刃滑动。

抽剑:立剑由前向后抽回,臂由伸而屈,力点沿剑刃滑动。

挑剑:立剑使剑尖由下向上挑起,力点在 剑刃前端。

穿剑:平剑或立剑沿腿、臂或身体由内向 外穿出,臂由屈而伸,力点在剑尖。提剑:由下向上,屈腕提拉剑把,剑尖朝下。

推剑:剑身竖直或横平,由内向外推出, 力在剑刃后部。

捧剑、抱剑:平剑或立剑,两手在体前相合捧抱。

扫剑:平剑由后向前或向左、右挥摆,扫 剑时转腰挥臂,臂与剑成一直线,力在剑刃。

斩剑:与扫剑相同,但挥摆幅度和力度较小。

压剑:平剑山_匕向下按压,力在剑面。

挽花:以腕为轴,使剑在臂的内侧或外侧 绕立圆。

拦剑:立剑向前上方迎架,力点在剑刃中、后部。

四、太极剑的特点和学练要领

太极剑属于太极拳门派中的剑术,因此兼有太 极拳和剑术二者的风格特点。

太极拳是中国古老的武术拳种,具有心静体 松、柔和连贯、动中求静、重意不重力的运动特 点,并有很髙的健身、攻防、体育匳疗价值。其内 容除了拳术基本功和套路之外,还包括刀、剑, 枪、杆等器械和双人沾粘相随的对抗性推手运动。 近百年来随着太极拳的发展,形成了不少流派,国 家体育部门还编订了很多新的规范教材和竞赛规定 套路,从而使太极拳运动内容大为丰富,有力地推

动了太极拳的普及和提髙。

作为太极拳系列重要组成部分的太极剑,其历 史远较太极拳术和推手运动为晚。H前流行的各式 太极剑,内容各异,取材不一,不似拳术和推手那 样,各家具有明显的一脉相传的痕迹。这是由于各 式太极剑的产生大多是近百年太极拳形成流派以 后,在古代剑术的基础上,分别吸收了宣化剑、乾 坤剑、三才剑等剑术内容,改造发展而形成的。太 极剑以它的特有魅力和风釆,深受广大太极拳爱好 者的欢迎,其开展程度远比太极刀、枪、杆等器械 广泛,不仅普及国内城乡,在海外也广为流传,而 且已被列为全国武术比赛的正式竞赛项目

D虽然各式太极剑内容、风格不同,但却具有以 下共同的运动特点

:(―)神舒体静,内外相合

太极剑与太极拳一样,具有心静体松、神态自 然、以意运身、重意不重力的特点。在姿势形态上 要求立身中正安舒、悬头竖颈、沉肩坠肘、含胸拔 背、松腰敛臀,在动作中要求意念引导、精神集 中、动中求静、气沉丹田、呼吸自然并与动作相配 合。

(二) 轻灵沉着,刚柔相济

太极剑要求迈步如猫行,运劲如抽丝,在意念 引导下强调劲力的内在表现,含而不露、柔中寓 刚、轻而不浮、沉而不僵,在轻稳柔和中M示信心 和实力。一些太极剑也有明显的发力、加速和跳跃 动作,做这些动作也要刚中有柔、腰腿发力、松活 弹抖、转接柔顺,避免生硬拙力。

(三) 连贯圆活,绵绵不断

太极剑运动如浮云行空,细水微澜。动作连绵 柔缓、节奏平稳、运转圆活、寓动于静,其风格与 动静分明、节奏强烈、富于阳刚之美的剑术迥然不 同。

(四) 剑法清晰,身剑协调

太极剑与一切剑术相同,要求剑法清楚、力点 准确、动作规范,表现出各种剑法的攻防含义。不 仅如此,他还要求具备造型优美、潇洒飘逸、蓄发 相间、虚实分明、剑势多变的特色

D演练中做到身 与剑合、剑与神合,精神、肢体和剑法融成一个协 调的整体,才能体现太极剑的真谛。

现就个人练习太极剑的体会,提出以下学练要 领,供学习太极剑的朋友参考。

(—)四法無练,打好基础

武术中拳术是器械的基础。武术家常把手法、 步法、身法、眼法称为剑术练习“四要'只有 “四要”熟练贯通,才能与剑法相合,做到手、眼、 身、法、步完整统一

a手法指上肢的运转,是表现剑法的直接环节。 一切剑法的变招换势都要求手法松顺灵活、路线准 确、力点分明,同时表现出沉肩、虚腋、垂肘、活 腕等太极拳要领。在剑术练习中,剑指的运用具有 十分重要的作用,它可以助势助力,维持平衡,提 高造型的美感和稳定性,不可忽视

D步法是练好剑术的基础。剑术的起落、进退、 走转、平衡、跳跃都有赖于步法的灵活、桩步的稳 固和腿法的柔韧。

身法则是练好剑术的关键。各种剑法的表现和 变化,劲力的蓄发和开合,以及要将腰背之力贯达 剑锋,全赖于身法的运用。尤其是在拧转、俯仰、 屈伸等身法变化中保持中正舒展、斜中寓正,吏需 要有扎实的身法、身型训练作保证。

眼法是表达神意的窗口,是观变、应变的先 行,又是意领神聚、宁静自然、从容大度的体现。

只有意到、眼到、手到、剑到,眼法与剑法紧密配 合,才能表现出太极剑以意领剑.势动身随的神韵。

要打好手、步、身、眼四法基础,必须从武术 基本功和拳术基础训练抓起。“练拳不练功,到老 —场空”,对于太极剑练习来说也是一种警训和忠 告。

(二)勤思苦练,循序渐进

初学太极剑,一招一式要力求准确,符合规 范,打好基础,循序渐进。切不可贪多求速,不求 甚解,造成“学拳容易改拳难”的局面。老一辈武 术家在太极剑教学中常常坚持先练内勇、次练外 功、后练剑法的步骤。内勇指精神、意志、品德等 方面的修养,将这些作为择徒授艺的首要条件;外 功指身体素质和武术基本功的训练,打好体力、体 能和武术专项素质的基础,在精神上、物质上做好 准备,最后才着重剑术练习。实践证明,这种严谨 的教学态度和方法

f是培养高水平技艺和人才的必 由之路〇

一切有志于探索太极剑真谛的人都要坚持勤思 苦练的学习精神。勤思就是善于动脑,善于学习, 不断提髙悟性,及时总结经验,汲取他人之长,补 己之短,探索和把握太极剑的规律。苦练就是反复 实践,持之以恒,具有活到老、学到老、练到老, 不断进取、精益求精的精神,切不可满足于已得的 成绩,固步自封,裹足不前。

(三)形意兼备,内外相合

太极剑是以意气为主导的剑术,但绝不等于其 形体和剑法无关紧要,可以随意发挥,失去规矩。 实际上意念的引导、气力的结合,正是为了保证剑 法的准确和神韵,促进动作的协调自然和劲力的完 整顺达。例如,定势时有意识地沉气、呼气,能使 桩步稳定、气势饱满、劲力充实;在蓄劲引力和平 衡、转折时,主动地吸气、提气能使动作轻炅和 顺

、蓄力充盈、发力完整。矛盾双方的对立和统一 是一切事物运动的规律,机械地、片面地强调形体 或意气都是错误的。不同的人,不同的阶段,某一 方瓸可能是主要矛盾,成为训练中的关键环节,fu 不等于可以忽视另一方面的存在。还有的人仅仅强 调太极剑柔和平稳的一面,而不懂得静中寓动、不 变中寓变,变和动是绝对的、不变和静是相对的这 个辩证道理,从而把太极剑练得死气沉沉、毫无生 气,失去了武术虚实相兼、刚柔相济的本质和太极 拳“阴阳相济,方为懂劲”的精髓。

(四)正确处理继承和发展的关系

一切优秀民族文化遗产和科学成果,都是在继 承和发展的基础上发扬光大的。近代的太极剑积累 了几代人的智慧成果,它的技法和经验都是不断继 承、不断发展的结果。不尊重和继承前人的经验是 否定民族文化遗产的表现,当然也就谈不上学习和 发展。但是仅限于继承,把前人的经验和师训当作 一成不变的教条,述而不作、生硬模仿,则会阻碍 事物的发展,难以创造出太极剑的更高水平和个性 特点,这种态度实质上也是对前辈心血的否定。相 信在广大武术工作者和太极剑爱好者的共同努力 下,太极剑这支优秀的民族体育之花一定会发扬光 大,为体育事业作出更大贡献。

三十二式太极剑简介

三十二式太极剑是原国家体育运动委员会运动 司于

1957年创编的一个太极剑教材。主编是著名 太极拳家、全国十大武术名师之一的李天骥先生。 三十二式太极剑取材于杨式太极剑,从中择取了有 代表性的三十二个动作,分为4组,每组8个动 作,往返两个来回。它既保留了传统太极剑的风 貌,又删繁就简,突破了固有的程序,为集体教学 和广大初学者学习人门提供了方便条件。

三十二式太极剑内容包括13种剑法,即点剑、 刺剑、扫剑、带剑、劈剑、抽剑、撩剑、拦剑、挂 剑、截剑、托剑、击剑、抹剑,同时包括弓步、虚 步、仆步、独立步、并步、丁步、侧弓步7种步 型,还有进、退、跳、插、并、摆、扣等十余种步 法和转、旋、缩、反等身法转换。由于它内容简 练,剑法准确,动作规范,易学易记,可以单人 练,也可集体练,打一套大约3分钟时间,适于广泛开展,所以很快受到了广大爱好者的欢迎。三十二式太极剑首先以挂图形式出版,以后又 多次出版了单行本、合订本,发行量累i十匕订万 份,对于普及太极剑运动起到了有力的推动作用。

三十二式太极剑动作名称

预备势起势(三环套月)

第一组

(一) 并步点剑(蜻蜓点水)(二) 独立反刺(大魁星势)(三) 仆步横扫(燕子抄水)(四) 向右平带(右拦扫)(五) 向左平带(左拦扫)(六) 独立抡劈(探海势)(七) 退步回抽(怀中抱月)(八) 独立上刺(宿鸟投林)

第二组

(九) 虚步下截(乌龙摆尾)(十)左弓步刺(青龙出水)(十一)转身斜带(风卷荷叶)(十二)缩身斜带(狮子摇头)(十三)提膝捧剑(虎抱头)(十四)跳步平刺(野马跳涧)(十五)左虚步撩(小魁星势)(十六)右弓步撩(海底捞月)

第三组

(十七)转身回抽(射雁式) (十八)并步平刺(白猿献果) (十九)左弓步拦(迎风掸尘) (二十)右弓步拦(迎风掸尘) (二十一)左弓步拦(迎风掸尘) (二十二)进步反刺(顺水推舟) (二十三)反身回劈(流星赶月) (二十四)虚步点剑(天马行空)

第四组

(二十五)独立平托(挑帘势) (二十六)弓步挂劈(左车轮剑) (二十七)虚步抡劈(右车轮剑) (二十八)撤步反击(大鹏展翅) (二十九)进步平刺(黄蜂人洞) (三十)丁步回抽(怀中抱月) (三十一)旋转平抹(风担梅花) (三十二)弓步直刺(指南针) 收势。

浏览10,381次