谱诀:撇身捶掌连环劈,掌扑头面捶撇胁; 弓步如箭劲透脊,侧身击敌如霹雳。

动作过程

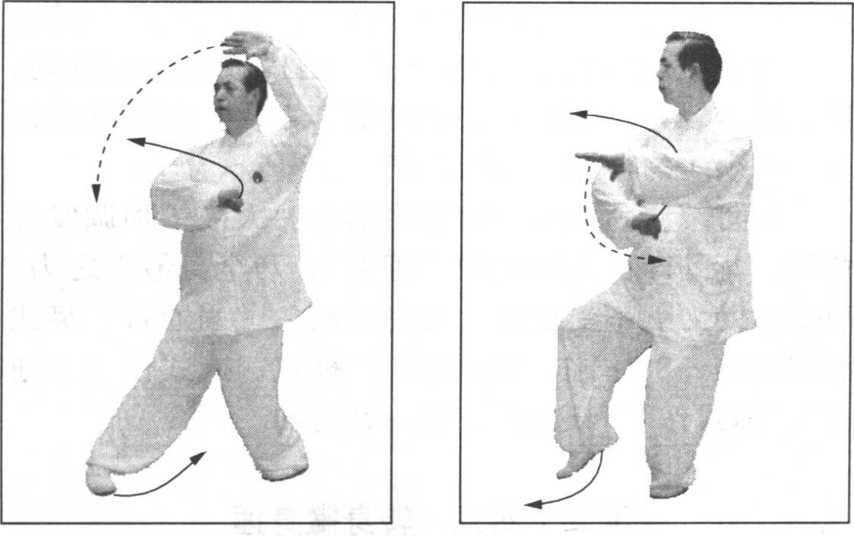

1. 身体渐右转向南,至心不变,左脚尖顺势实 脚里扣,左腿坐实,右腿变虚。同时,右掌渐变拳, 弧形下落,屈肘横臂,拳心朝下,置于左肋前;左

掌弧形上举,沉肩、垂肘、坐腕,掌心朝外,置于 左额前上方。眼神关顾右手画弧,随即向前平视 (图 118 )。

2. 身体继续右转向西,重心全部落于左腿,右 脚提起。同时,左掌随势向右拂面,经右前臂外侧弧 形落下,高与右肘齐;右拳环撇向上,略高于左肘。 眼随转体向前平视,关顾两手运作(图119)。

图118 图119

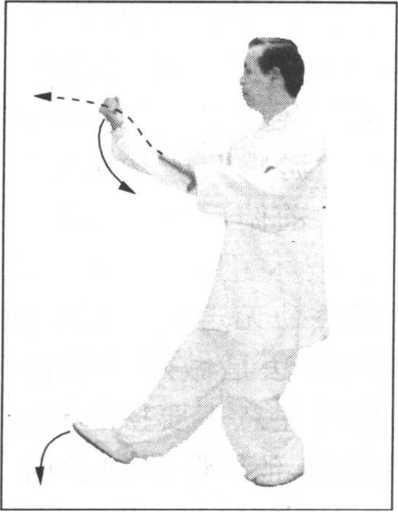

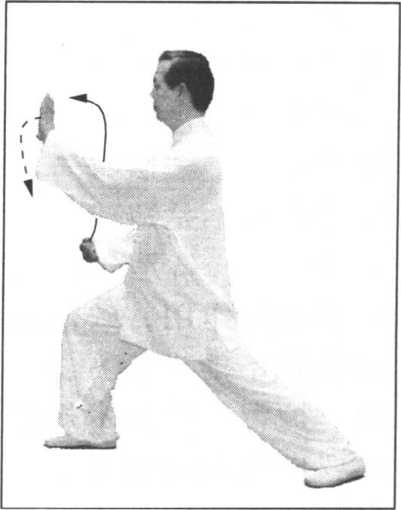

3. 右脚向前稍偏右落下,先以足跟轻着地,渐 至全脚掌踏实,弓右腿,蹬左腿,成右弓步。同时, 右拳向前、向下撇出,渐至拳心朝上,收于右腰侧; 左掌环转经左胸前,于右前臂里侧上方向前推出。眼 向前平视,眼神先关顾右拳撇出,后关顾左掌前推 (图 120、121 )o

图120图120图121图121

图120

图120

图121

图121

技术要领

1. 从“扇通背”过渡到“撇身捶”回身右转时, 必须以左腿实脚碾转,足尖里扣。太极拳实腿(脚) 碾转的载重型的步法,使下盘腰腿稳固有力,足膝 轻捷灵活,从而充分锻炼了人的“第二心脏”—— 腿,使心脏有了强劲的“支持系统”,从而也为练 功,为“阶及神明”达至大成,打下坚实的基础。 此外,撇身捶是应身后袭击的攻防法,边化边还击 敌从身后打来的中部拳,须原地闪身,我若先后坐, 重心后移,犹如将背脊、后脑等要害部位送给人打 了。更须知应敌制胜,双方交锋,兔起鹘落,瞬息 万变,间不容发,岂容重心移来移去延误战机。虚 腿(脚)转跟法,明知不可为而为之,于拳理拳法 皆不通。撇身捶左腿实腿转劲,对腰胯的松弛圆转

提出了更高的要求,如不能做到四肢随腰内外合, 就会造成臀部外凸,或臀部时而前顺,时而后撅, 或扭来扭去,犹如“游鱼摆尾”等现象,就是俗称 的“晃臀” “摆臀” “摇臀” “游臀”或“扭臀”。 这样常常不是造成了点头哈腰、前俯后仰,破坏了 立身中正,就是“游龟摆尾”,破坏了尾闾中正,丧 失了舵的作用,致使右拳撇捶叠劲无定向,左掌前 推扑劲不能专注一方。克服的方法是做好“敛臀” 即“护臀”的技术规范。动作时注意不要撅起臀部 而要向里微微收进,尽量放松腰部和臀部的肌肉, 轻轻使臀肌向外下方舒展,然后再轻轻向里、向前 收敛团聚,就像用臀把骨盆护起来,把小腹承托起 来那样,这样配合虚领顶劲、松腰落胯、圆裆,就 能使尾闾的舵向作用相对稳定,从而保证尾闾中正 和立身中正,有助于增强脊柱的灵活性和背脊的弹 性。同时,敛臀也相对降低了身体的重心,有利于 动作的平衡和撇捶叠化、推扑进击的稳定,并有助 于力由脊发,发劲浑整,专注一方。

2. 撇身捶须体势工整,心、息、身协调运动, 手、眼、身、法、步处处圆满顺遂,出手分阴阳。无 论是右手握拳,横臂顶肘,抡臂撇拳,叠劲喑采,还 是左掌竖落切格,迎面扑击都要交代清楚,做到着法 清晰,没有丝毫含糊之处。两手随腰里外翻转,缠绕 连环撇击,力由脊发,不能有丝毫强拗断离和浑身僵 硬等现象。

3. 右足向前迈出落步须略偏右,使前后两足保 持应有的横间距,切不可“叠步”此外,右足尖要 正对前方,既不可外撇,亦不准里扣。因为足尖的 指向,直接关系到裆的圆沉和胯的开撑,以及内劲 的贯注一方,从而影响到腰裆胯的松活和力量、耐 力的发展。

用法

接前势,如敌自身后脊背,或胁间用手打来,我 即向右转身,左脚实脚里扣,右足变虚,右拳随势环 转撇出,暗用采劲,将敌手叠住,左手急向敌面部扑 击,则敌必攻守失措O

注释说明

“撇身捶”,侧身横拳撇击对方身体,故名。武 式、孙式太极拳无此式,陈式太极拳一路有“披身 捶”,二路有“庇身捶”和“撇身捶”,而内容、功能 与杨式已大为不同。

清代万本《太极指掌捶手解》一文说:“五指权 里,其背为’捶权者“卷”或“蜷”也,即向里 蜷曲的意思。所以五指向里收拢蜷曲,即为捶。捶即 是拳头之拳,为名词。又说:“如其用者……打,捶 也疽’贝U “捶”是拳击的意思了,为动词。

“夫捶有’搬拦',有’指裆’,有’肘底’,有 '撇身’,四捶之外有’覆捶覆捶即“栽捶”也, 是为“五捶”。《太极指掌捶手解》又说“其次”五 捶为“通山捶” “叶下捶” “背反捶” “势分捶”和 “卷挫捶”。有人认为前者是按势式而命名,后者按形 象性质而命名,两者是一…对应的,这种说法恰当与 否,有待商榷。其实杨式太极岂止五捶,还有“弯弓 射虎” “上步七星”和掌拳互变的“白蛇吐芯”,以 及“打虎势”与“双峰贯耳”,相加亦刚好是“五 捶”。相传“打虎势”与“双峰贯耳”两势式系杨班 侯所加(见吴图南著《太极拳》一书,1957年再版 自序,商务印书馆出版)。只不过以“捶”命名的拳 势仅五个而已。

“撇身捶”是以“捶”命名的“五捶”之一,是 杨式太极拳主要的发劲动作。其特点是右拳左掌反侧 阴阳,连环撇捶扑击,下盘配以进攻性的弓箭步,内 劲起于脚跟,裆中上翻,经脊通背,贯通于拳掌,向 前直击,劲长而意远。“前去之中,必有后撑”,腰 脊命门须有后撑之意,以期获得稳定重心、支撑八面 而稳固厚重的效果。

《太极拳体用全诀》说:“撇身捶掌连环劈,侧 身击敌如霹雳。”《全体大用诀》说:“撇身捶打闪 化式,横身前进着法成。”撇身捶应身后袭击,以月寸 为轴,抡臂撇拳,叠劲暗采为化,而化中有攻,以掌 迎面扑击为攻,而攻前有竖落切格之化。化中有攻, 攻中有化,拳掌连环,变化多端,使敌眼花失措矣。

据曾昭然博士著述,杨澄甫先师早年教人,撇身 捶一式,皆以左掌置左额上,晚年在穗教人左掌则置 胸前。他尝询其故,承答此式着重在右肘,左掌目的 在采敌手而已,故其位置高低皆可,惟提高可显威 势,放低则切实用耳。陈微明及曾昭然等皆遁其旧, 以左掌置左额角上(见曾著《太极拳全书》,友联出 版有限公司I960年3月初版)。

浏览472次