太极技击点穴及救治法简介

点穴术可分为医学点穴和武术点穴两种。

医学点穴和武术点穴都是术者内气(太极拳叫内劲)的实际应用。

医学点穴通常和按摩结合起来,为病人治病或自我保健,其作用多是药物难 以做到的。武术点穴,是在搏击之中,点击对方有关穴位,使其气血阻塞,以致 眩晕,四肢不能动弹,甚至死亡。

医学点穴和武术点穴的基础理论一致,都是把中医经络学、子午流注等作为 基础理论;而武术点穴又是从医学点穴中发展起来的。

医学点穴和武术点穴的方法一致、穴位相同,都源于中医针灸取穴方法,而 武术点穴是在搏击情况下进行的,故较医学点穴难度大些。

医学点穴和武术点穴的手法、力度不同,劲别、方向各异。医学点穴多是顺 经络点穴,目的是疏通经络,使气血通畅;而武术点穴多是逆经络点穴,使气血 阻滞、经络不通,使有关器官功能失调,但也有例外。医学点穴,以病人能忍受 为止;而武术点穴以狠、猛、准、重为上。

医学点穴和武术点穴的关系是:精通武术点穴者,对医学点穴必然精通,精 通医学点穴者,不一定都精通武术点穴,因武术点穴难于医学点穴;而医学点穴 是武术点穴的基础。不明医学点穴、不明经络穴位,更不知穴位的用途,绝不能 将点穴用于武术。武术的点穴后解穴可靠药物,也可以用点穴来解穴。因为武术 点穴使经络不畅、气血瘀滞为目的,而医学点穴则正好相反。

陈式四十八式太极拳

一、陈式四十八式太极拳简介

陈式四十八式太极拳,是以陈式太极拳新架一路为基础,择其中48个拳式组 合而成的套路。这个套路技击手法明显,动作紧凑且涵盖面广。除前蹚拗步、金 刚捣碓两式各多做一次外,没有重复动作;发劲动作较多且冷脆。

陈式四十八式太极拳,源于新架一路,继承新架一路,不失新架一路架式宽 大、低沉稳重的风格特点。拳架以“棚、捋、挤、按”四正手为主,以“采、 洌、肘、靠”四隅手为辅,以练柔化为主,欲发随即可发;柔中寓刚,力求柔 顺。运动方法,要求以身领手,突出螺旋缠丝的练习;以腰为轴,旋腕转膀,旋 腰转脊,旋踝转膝,胸腰折叠,形成一系列的空间曲线运动。

学拳不可狂,狂则生是非。不但手不可狂,语言也不可狂。仁义为本,恭敬 待人,不与狂徒较量,不与无知争强。古人云:“未曾学艺先知礼,未曾习武先 明德。”知礼者,能尊师重道;明德者,能以道德规范自己。

第一式预备势 第二式金刚捣碓 第三式懒扎衣 第四式六封四闭 第五式单鞭 第六式白鹤亮翅 第七式斜行 第八式独立提收 第九式前蹚拗步 第十式掩手肱拳 第十一式撇身捶 第十二式青龙出水 第十三式双推手 第十四式三换掌 第十五式肘底看拳 第十六式倒卷肱 第十七式退步压肘 第十八式中盘 第十九式白蛇吐信 第二十式闪通背 第二十一式左蹬一跟 第二十二式前蹚拗步 第二十三式击地捶 第二十四式二起脚(踢二起)

第二十五式护心拳(兽头势)

第二十六式旋风脚 第二十七式右蹬一跟 第二十八式小擒打 第二十九式抱头推山 第三十式前招 第三十一式后招 第三十二式野马分鬃 第三十三式双震脚 第三十四式玉女穿棱 第三十五式云手 第三十六式跌岔 第三十七式金鸡独立 第三十八式高探马 第三十九式十字单摆脚 第四十式指裆棰 第四十一式白猿献果 第四十二式铺地锦 第四十三式上步七星 第四十四式退步跨虎 第四十五式转身双摆莲 第四十六式当头炮第四十七式金刚捣碓第四十八式收势

第一式预备势

动作:两脚成立正姿势,立身中正,两臂自然下垂,头自然正,唇齿微合, 舌抵上腭,二目平视(图2.1)。

要求:心静体松,内固精神,外示安逸。

第二式金刚捣碓

动作一:松右胯重心右移,提左脚向左横开半步,略宽于肩;随着左脚踏 实,重心移两脚之间。目视前方(图2.2)。

动作二:屈膝松胯,身体螺旋下沉,两臂微屈,手心向下,手背领劲,十指 自然下垂,双手提至高于肋平,然后身略左转下沉,重心偏右;同时双手左逆右 顺缠丝向左下弧形按出。身体继续左转下沉,双手左逆右顺缠向左上方棚出, 略高于肩。右手心向上,手指向前;左手心向前,手指向上。目视左前方(图 2.3、图2. 4、图2.5)。

动作三:屈左膝松右胯,身向右转,重心左移,右脚尖外摆。同时双手先以 左顺右逆缠加棚劲翻转,再随转体向右后方弧形上捋。重心右移踏实,身微右转

下沉,随即左腿屈膝提起,双手向外上加棚劲。目视左前方(图2. 6、图2. 7、图 2.8) 〇

动作四:左脚向左前下方蹬出,脚跟里侧着地,脚尖上跷里合。然后身体下 沉,双手左逆右顺缠走下弧向前方,左手以掌外缘领劲向前方棚出,右手合于右 膝上。目视前方(图2. 9、图2.10)。

动作五:左掌前撩,右掌向后配合,带动身体重心前移,随即左掌回收于胸 前与右小臂内侧相合,掌心向下;右掌向前上托与左手相合,并带动右腿上步于 左脚右前方,脚尖点地,右掌心向上。目视前方(图2. 11、图2.12)。

动作六:屈膝松胯,身下沉,右掌顺缠虚握拳里合上提,高与肩平;同时左 掌外旋下沉于腹前,掌心向上,右拳带动右膝一起上提,右脚悬于裆内,脚尖自 然下垂。右脚震脚落地,两脚与肩同宽,重心在左脚;同时右拳向下落于左掌 心。目视前方,耳听身后(图2.13、图2.14)。

要点:此势为整套拳重要动作之一,一举一动都要符合太极拳虚实分明、上 下相随、立身中正、松肩沉肘、含胸塌腰、心气下降、步法轻灵自然等要求。

第三式懒扎衣

动作一:松右胯,身略右转,右拳和左掌合住劲先双逆缠后双顺缠向右前方 弹抖出去。随即松左胯,重心右移,身略左转;同时双手合劲不丢随转体向右侧 弧形下沉。接着重心左移,身略右转;同时右拳变掌,双掌小逆缠合住劲在身左 侧向上加棚劲领起。然后重心右移,身略左转;同时右肩放松,用右肘向右前棚 出。左掌心向前,指尖向上;右掌向后,指尖向上,以掌外缘搭于左腕处。目视 双手,兼顾前方(图2.15、图2. 16、图2.17)。

动作二:双手逆缠,左掌向左下按,右掌向右上划弧上棚。接着重心左移, 提右脚向右侧开步,脚跟里侧着地滑出,脚尖上跷;同时双手变顺缠,左手由下 经左向上,右手由上经右向下,双手划圆在胸前交叉相合。右手掌心向左上,指

尖向左前,左掌心向右,指尖向上合于右小臂内。目视右侧(图2. 18、图2. 19、 图2.20)。

动作三:松左胯,重心右移,身微左转,同时双手随转体向左侧引劲。接着 松右胯,身右转,右手逆缠向上、向右划弧展开,顺缠下沉;左手小顺缠,掌心 向上,下沉于左腹前。目视前方,耳听身后,(图2. 21、图2.22)。

要求与说明:

动作一中重心变化三次,重心由左变右、变左、变右。重心在左身向 右转,重心在右身向左转。灵活多变的身法带动两手缠丝旋转,体现出此路拳以 身领手的运动方法。

此势为上引下进法,脚开手合,同时到位;然后进胯进身,以腰催 肩,以肩领肘,以肘带手,节节贯串。

成势时要调整身法,松肩,沉肘,坐腕劲贯指肚,含胸,塌腰,松 胯,屈膝,全身放松,螺旋下沉,顶劲领起,开裆贵圆。

第四式六封四闭

动作一:接上势,身体先右后左转,两手先逆后顺缠丝,在原地折腕旋转划 一小圈。接着松左胯,重心左移,身左转;同时两手小逆缠微下沉;右手顺缠由 右上方捋至腹前与左手相合。身微右转,重心右移,左手小顺缠,右手逆缠转 臂,两手合住劲随重心右移向右上方挤出。左手心向内,右手心向外,目视右侧 (图2. 23、图2. 24、图2.25)。

动作二:身微左转,重心左移;同时右手下沉划弧顺缠上托,左手逆缠,虎 口绷圆,以腕关节领劲弧形向左上提,五指斜向下垂形成刁手,左手刁右手托, 随重心左移向左上捋。目视右侧(图2.26)。

动作三:身继续左转,重心右移;右掌向右上穿掌后,同时两手逆缠翻掌合 于两耳下。双掌合劲向右下方按出,身体随下按“之”势下沉;同时左脚向右弧 形并步,以脚尖点地于右脚内侧。目视右下方(图2. 27、图2. 28、图2.29)。

要求和说明:

动作一开始旋臂折腕原地划一圆圈,以引起动作。在套路中起接劲作用,在 技击中可化解擒拿,为反擒拿创造条件。

第五式单鞭

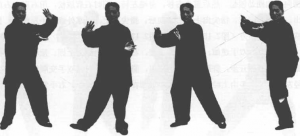

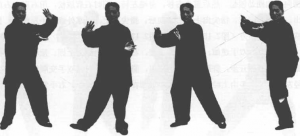

动作一:接上势,重心在右不变,身体先微右转再微左转,带动左脚以脚尖 为轴自然做相应的转动,同时两手顺缠,左前右后旋转,掌心向上。随即右掌逆 缠,五指合拢变勾手,以腕部向右上方棚出,高与肩平。左掌顺缠向下松沉至腹 前,掌心向上。目视右侧(图2. 30、图2.31)。

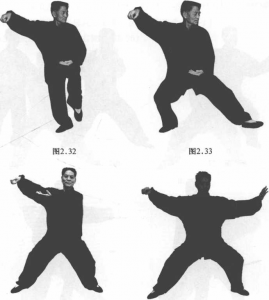

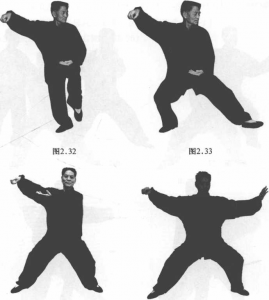

动作二:松右胯,身体微右转,重心移右脚,然后左腿屈膝提起,以脚跟内 侧着地向左方滑出,脚尖上跷微合。右手腕领劲,目左视(图2. 32、图2.33)。

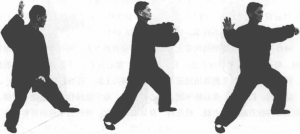

动作三:松右胯,屈左膝,重心左移,接着微松左胯身微右转再左转,重心 由左脚稍向右回,同时左手穿掌上棚逆缠外翻至右胸前。然后左手逆缠转臂外开 弧形向左,并带动右脚尖稍内扣,重心随左手外开移至左脚。左手开至左侧高与 肩平时双手微顺缠下沉。目光送左手开到位后转视正前方,耳听身后(图2. 34、 图2.35)。

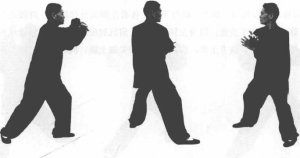

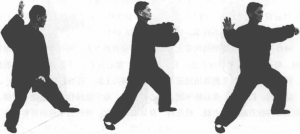

第六式白鹤亮翅

动作一:接上势,重心先左移随即右移;身体先左转随即右转;两手先左逆 右顺缠丝下沉,随即变左顺右逆缠转臂弧形向右外上方加棚劲捋。接着松左胯身 左转,重心移左脚;同时左手下沉小逆缠前棚,右手大顺缠转臂走下弧向前和左 手合住劲。左手掌心向前,指尖向上偏右;右手掌心向上,指尖向前。目视左前 方(图2. 36、图2.37)。

动作二:松左胯,重心由左腿向右脚后移,身体右转螺旋下沉;同时双掌略 下沉,随即左顺右逆缠丝向右后上捋。然后松左胯,身左转,左脚尖外摆:同时 双手下沉,以左逆右顺缠丝走下弧,左掌外缘领劲向左前方棚出,掌心向下,右 掌合于右膝上,掌心向外。目视左前方(图2. 38、图2. 39、图2. 40、图2. 41)。

动作三:接上势,身微左转,重心在左脚踏实,提右脚向右前方(约45度) 以脚跟里侧着地滑出,脚尖微上跷,同时双手顺缠在身两侧划弧转圆,交叉相 合于胸前。左手搭于右小臂上,左掌心向右,右掌心向左上。目视右前方(图 2.42)。

动作四:身体左转,重心右移,右脚踏实,同时右臂顺缠向左侧滚动引劲。 紧接着松右胯身向右转,带动右臂逆缠向右划弧上棚展开;左手逆缠向左下按至 左胯旁;左脚弧形收至右脚内侧以脚尖点地。目视左前方(图2.43)。

要求与说明:

- 此式为上引下进之法。手合步开,手开步合,合中有开,开中有合, 欲开必先合,欲合必先开,要不丢不顶,连绵不断,才不致产生凸凹之病。

- 定势时两手门户大开,两脚虚实分明顶劲领起,放松下沉,方有八面 支撑,稳如山岳之气势。

第七式斜行

动作一:接上势,身微右转随即左转,同时双手略一下沉随即左逆右顺缠, 右掌向上领劲,左掌向下沉按;重心控制在右腿,左脚随身转动而用前脚掌做原 地相应转动;身体随右手螺旋上升领劲。目视前方(图2.44)。

动作二:上动不停,快速松右胯,身体向右转动约90度,同时用左脚前掌调 节重心,用以控制身体平衡,右脚以脚跟为轴脚尖迅速外摆,踏实屈膝下蹲;左 手顺缠屈臂上升至额前,微下沉成立掌于鼻前中线;右手逆缠划弧下按至右胯 侧。左掌心向右,右掌心向下。目视前方(图2.45)。

动作三:左腿以膝领劲向右上方提起,脚尖自然下垂;同时右手逆缠弧形向 上棚,略高于肩,掌心向右前;左手小顺缠,掌心向右,双手形成向右上的棚 劲。同时左脚以脚跟里侧着地向左前方铲出,脚尖上跷。目视左侧(图2:46)。

动作四:松右胯,身右转下沉,重心略左移•,双手随转体在原位做小顺缠。 随即重心再往右移,弓右腿,松左胯,身体右转下沉;同时左手逆缠转臂随身下

沉至左膝上方,五指合拢,右手小逆缠屈臂合于右耳旁。目视左侧(图2.47)。

动作五:身微左转,重心走下弧左移,左腕领劲变勾手上提至肩平。松右 胯,身向右转,同时右手逆缠先向前加棚劲,然后向右展开。目光随右手到位后 转视前方(图2. 48、图2.49)。

第八式独立提收

动作一:接上势,右脚微蹬,双膝合劲,身微左转;同时左勾变掌,左右两 掌略逆缠弧形上撩,左手向右上,右手向左上,两掌相合于额前,掌心向前,指 尖相对。然后身微右转;同时双手顺缠展臂外开下沉相合于左膝旁,掌心向下, 指尖向前。目视前下方(图2. 50、图2.51)。

动作二:松右胯,右膝里合,身略左转,重心全部移右腿成独立步,左脚以 膝领劲上提;同时肩肘放松下沉,双手小逆缠随身体屈臂收回至胸腹前。调整身 法,重心稳定后,左膝上提和胸相合;同时双手以指端向前下弹抖发力。目视前 下方,耳听身后(图2. 52、图2.53)。

第九式前蹚拗步

动作一:接上势,松右胯,身微右转下沉;同时双手以左顺右逆缠丝向身右 侧下捋。接着身体微左转,左腿顺缠弧形外摆下落于左前方,脚跟外侧着地,脚 尖上跷外摆;同时双手左逆右顺缠下沉再上翻,转臂向上划弧下落合于胸前。左 手在下,右手在上,两腕交叉相合,左掌心朝右,右掌心朝左,指尖向前上高与 鼻平。目视前方(图2. 54、图2.55)。

动作二:双腕向上领劲,松胯下沉。接着左脚尖外摆踏实,身随之左转, 重心左移,右脚由实变虚;随身左转,两臂松肩沉肘坐腕,左逆右顺缠丝向前加 棚劲。然后提右腿向前方上步,脚跟着地,脚尖微上跷;同时双手随转体左逆右

顺缠向右下松沉合于胸前(图2. 56、图2.57)。

动作三:身左转,重心右移;同时双手左逆右顺缠向左引劲。接着松右 胯,身右转,双手逆缠划弧先向上再左右分开,掌心向外,指尖向上,至高与肩 平时双顺缠下沉。目视前方(图2.58)。

要求和说明:

定势时,双肩肘放松下沉,使全身放松,心气下降,肩与胯合,肘与膝合, 手与足合(所谓外三合),裆劲合好,顶劲领起。

第十式掩手肱拳

动作一:接上势,双手微逆缠折腕里合再向上领,接着松胯塌腰,身体螺旋 下沉,肩肘放松下沉转臂,带动双手原位小顺缠丝,缠至双手掌心向上时两手半 握拳,双手下沆。松右胯身微右转,重心左移,右腿由膝部领劲提起,脚尖微 下垂,身体随着提右腿向右转约90度。同时双手在左右两侧微逆缠向上相合于额 前,右拳以拳顶合于左掌根部,左手掌心向右,指尖向上。顶劲领起,目视前方 (图2. 59、图2. 60、图2.61)。

动作二:右脚落地震脚有声,左腿随即以膝领劲提起,身略右转下沉,左 脚向左侧蹬出,脚跟里侧着地,脚尖上跷;接着重心左移,双手随身下落于腹 前,右拳心向下,左手以掌根贴于右腕上方。目视前方(图2. 62、图2.63)。

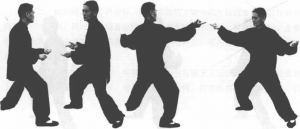

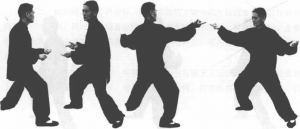

动作三:右脚蹬地,右膝里合,重心继续左移,松左胯,身体左转约45度; 右拳顺缠转臂向右侧发劲,拳眼向右,拳心向上;左掌逆缠收于左肋部,掌心向 上侧,指尖向前。上动不停,右拳利用发劲的反弹性逆缠丝屈臂收回至左胸前; 同时松右胯,身体右转;左手逆缠随右转身用肘向右与右拳相合,左手掌心向下 在右大臂内侧。目视前方(图2. 64、图2. 65、图2.66)。

动作四:重心由左向右移,松右胯身体略右转;同时左掌略逆缠下沉向左, 再转顺缠向前停于胸前,高与肩平,掌心向上,指尖向前上;右拳逆缠向右下方 松沉,然后顺缠屈臂收于身体右侧,拳心向上;收右拳时身右转并螺旋下沉。目 视前方(图2.67)。

动作五:右膝蹬地,右膝里合,松左胯身略左转,重心快速左移;同时右拳 逆缠前沖发劲;左手虚握拳以肘部向后放劲。目视前方,耳听身后(图2.68)。

要求与说明:

发好劲的关键是蓄劲。发劲时右脚蹬地,右膝里合,拧腰扣裆,使劲起于 脚、行于腿,主宰于腰,通过肩肘,催于手,方能快速有力,具有穿透性。前拳 后肘,稳定平衡。发劲时拧腰扣裆,不扣则散•,柔劲时,活腰松裆,不松则滞; 蓄劲时塌腰合裆,不合则浮。

第十一式撇身捶

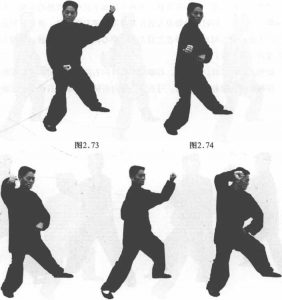

动作一:重心右移,身微左转,接着松右胯身右转,双手变拳随身转动在胸 前逆时针转动,右拳由左拳后绕行到左拳顶,屈臂立肘,左拳微顺缠肘部上棚。 然后重心左移,松左胯身左转,双臂向左侧偏上加棚劲。右拳心向内,拳顶向 上置于胸前•,左拳心向内,拳眼向上,高与肩平,置于左侧。目视前方偏左(图 2.69、图2. 70、图2.71)。

动作二:松左胯,重心再左移,身体在螺旋下沉中向左转近90度,右脚向右 侧速跳开一大步;同时双拳随身左转在身左侧左逆右顺缠丝,并外开发劲。左拳 在左后上方,拳心相对,右拳在左前上方,拳心向后。面向正前,目视右前方, 耳听身后(图2.72)。

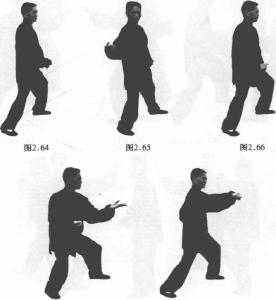

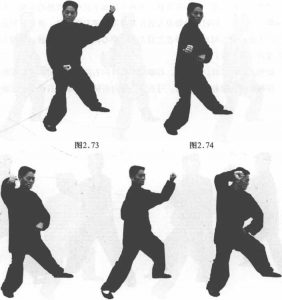

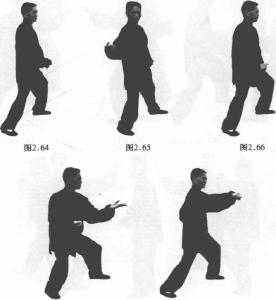

动作三:松右胯,身右转;右拳顺缠转臂向右膝上方松沉,左臂顺缠屈臂向 上,目视右侧。接着重心右移,弓右腿,身向右转,右拳随右移重心逆缠丝,以

拇指侧腕部领劲由右侧下方弧形向上;左拳逆缠转臂收回腹前。右拳高与肩平, 拳心向后,拳眼向下;左拳心向下,拳眼向内。目视右拳及远方(图2. 73、图 2.74) 〇

动作四:松左胯,重心左移,身略左转;同时双拳顺缠,转右臂略沉肘成右 拳心向上,左拳沉肘转成拳心向下,随转身向后贴于左腰际。重心再左移,身左 转,带动右臂向左侧引带。然后重心右移,弓右腿,松右胯身右转下沉,左脚 角内扣;同时右拳逆缠里转再外翻屈肘向右上方棚出至右太阳穴;左拳逆缠以拳 顶贴住左腰,随着身右转左肘向前棚出。眼看左肘尖和左脚尖,耳听身后(图 2.75、图2. 76、图2.77)。

要求和说明:

此式动作大开大合,以腕关节旋转的小圈领劲,大圈套小圈,小圈领大圈,

体现了旋腕转肩、旋踝转膝、旋裆转腰一环套一环的周身螺旋运动和周身无处不 是圈的特点。

第十二式青龙出水

动作一:接上势,重心左移,松右胯身右转;同时右拳顺缠转臂下沉合于右 腰间,拳心向上;左拳由腰间顺缠屈臂随转身向上停于胸前,拳心向上。目视右 侧(图2.78)。

动作二:身迅速左转,重心右移;右拳逆缠以拳顶向右下撩拳发劲,左手成 半握拳收至腹前^紧接着身右转,重心左移,左拳变掌逆缠向右侧撩掌发劲,右 掌收回腰间。目视右下方(图2. 79、图2.80)。

动作三:松左胯,重心右移,身体突然下沉左转,同时右拳逆缠以小指侧腕 向右侧发劲;左掌顺缠微屈中指、无名指及小指并屈臂收至腹前。目视右侧下方 (图 2.81)。

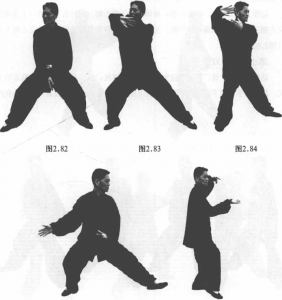

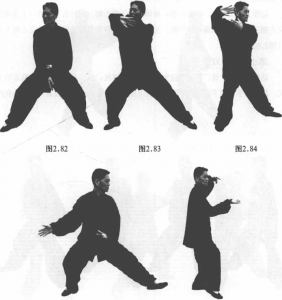

第十三式双推手

动作一

:接上势,两手原位先逆后顺折腕缠丝。然后重心左移,身略左转下 沉•,同时左手逆缠飞沉,右手顺缠何左'下松沉,双手柅合于小腹前。左手心向内

轻贴小腹,右手心向左,右小臂内侧合于左拳背。目视右下方(图2.82)。

动作二:重心右移,双手变掌随移重心左顺右逆缠丝向右侧挤出。目视右侧 双手(图2.83)。

动作三:双掌微下沉,松左胯向左转,左脚尖外摆;右掌顺缠转臂成掌心向 上;左掌顺缠随转身弧形向左下方松沉,双手形成合劲。重心左移,左脚踏实, 提右脚向右前上步,以前脚掌着地,身体随即左转135度。同时双手随转身向左 上方棚捋。右手掌心向上,左手心斜向下与右手相对,重心控制在左脚。目视右 前方(图2. 84、图2. 85、图2.86)。

动作四:双手逆缠翻掌合于胸前上方;同时身左转下沉,重心完全移左脚, 提右脚向前稍进步。重心右移,身右转;同时两手向前略偏右方推出,并带动左

脚向右脚弧形并步,以前脚掌着地停于右脚内侧。双手掌心向前,指尖向上。二 目向前平视(图2. 87、图2.88)。

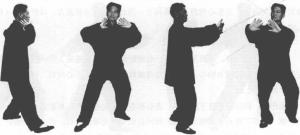

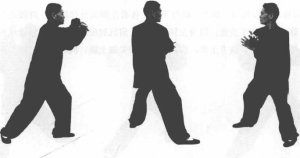

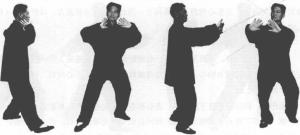

第十四式三换掌

动作一:接上势,稍松右胯,身微右转;并带动双掌顺缠成掌心向上,左掌 向前上伸出,右掌向内收回。身体左转,右掌逆缠横掌前推,左掌五指微屈顺缠 收回至腹前。右手掌心向前,指尖向左;左手掌心向内上,指尖微拢向上。目视 前方(图2. 89、图2.90)。

动作二:紧接上一动作,身体猛然微右转;,左掌逆缠向上翻转,随转身向前 上推掌发劲;右掌顺缠合于左肘下。左手掌心向前,指尖向上;右手掌心向内, 指尖向左。顶劲领起,目平视(图2.91)。

要求与说明:

身右转出左掌,身左转出右掌,两掌在腰胯带动下,交替前伸和收回,以身 催手,圆活自然。左脚以脚尖点地,随腰胯旋转而自然转动,使全身一动无有不 动。最后左掌的发劲要体现出胸腰折叠,力由脊发。

第十五式肘底看拳

动作一:接上势,身向左转,同时左手逆缠下沉于身体左侧下方,右手逆缠 外翻向右侧上方弧形展开。左手掌心向下,指尖向前,右手掌心向外,指尖向左 略偏上。目视前方(图2.92)。

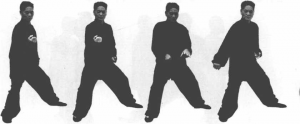

动作二:身向右转,左膝随转体微里合;同时左手顺缠弧形向左向上高于头 部,掌心向右,指尖向上;右手顺缠握拳弧形向下沉于左小腹前。接着右腿屈膝 松胯,身右转下沉:同时左臂放松下沉,右拳上托与下沉的左肘相合。左掌心 向右,指尖向上;右拳心向内,拳眼向上。顶劲领起,目视前方,耳听身后(图 2.93、图2.94)。 •

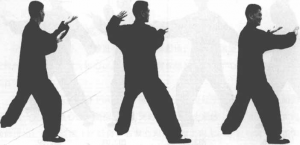

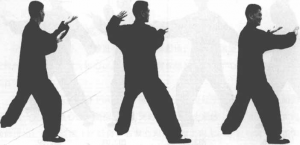

第十六式倒卷肱

动作一:接上势,右膝合微挺,右脚蹬地,使身体螺旋上升。当劲上升到 左臂时,左手以拇指为轴心,其余四指逆缠丝螺旋上升,手心向右,拇指向上。 二目平视(图2.95)。

动作二:松右胯,身下沉右转,重心移右脚,提起左脚。身左转,左脚向左 后方倒一大步,重心仍控制在右脚;同时右拳变掌先顺缠下沉,再逆缠转臂向上 向前推出;左掌逆缠下沉后捋。右掌心向前,指尖向上;左掌心向下,指尖向

前

6目光瞻前顾后(图2. 96、图2.97)。

动作三:左脚以脚跟为轴,脚尖内扣,左膝里合,松左胯重心左移。身右转 提右脚弧形收回到左脚内侧前方,脚尖点地;同时左掌先顺后逆缠丝,向上翻转 合于左耳下再向前稍推;右掌顺缠屈肘弧形收回到腹前。右腿弧形向右后倒一 大步;同时左寧逆缠前推;右掌逆缠后捋。顶劲领起,目视前方,耳听身后(图 2.98、图2.99)。

动作四:右脚尖内扣,右膝里合,重心移右脚,身微左转;左脚经右脚内侧 弧形向左后倒一大步;同时左掌随着倒步先顺后逆缠丝向左后捋;右掌先顺后逆 缠丝向上翻掌从右耳侧向前推出。顶劲领起,目视前方,耳听身后(图2. 100、 图2. 101、图2.102)。

第十七式退步压肘

动作一:接上势,右手小逆缠,左手顺缠上托,双手合住劲向左上方棚。然 后松左胯重心左移,身微左转,同时双手下沉,左逆右顺缠丝弧形向左捋带。目 视双手(图2.103、图2.104)。

动作二:重心右移,身微右转;双手下沉翻转成左顺右逆缠丝向右侧弧形捋 带。接着重心左移,身右转;同时双手顺缠下沉于身两侧。掌心向上,指尖向 前。目视双手兼顾前方(图2.105、图2.106)。

动作三:重心再左移,双膝外开,身略左转;同时双手折腕逆缠外开,左手 开至左小腹侧,右手向右前展开。接着松右胯,身突然右转;左手折腕以手背贴 于左小腹处以肘向前下方发劲;右手顺缠以掌心相迎拍击左肘;双膝突然里合, 跳步震脚。重心偏右脚,目视前下方(图2.107、图2.108)。

动作四:重心向左移,身略右转,右脚弧形向左再弧形收回到左脚内侧稍 前,以脚尖点地;同时左手经过腹前横掌向前上伸出,右手稍向左合于左肘下 方。身略右转;重心控制在左脚,右脚向右后方以脚前掌着地退步,到尽头时脚 后跟蹬地有声;右手五指微屈内扣轻抚腹部,右肘随着转身向右后发肘劲;左手 微顺缠转成立掌向前推掌发劲。左手心向前,指尖向上;右手轻贴腹部。顶劲领 起,目视前方,耳听身后(图2. 109、图2.110)。

动作五:身微左转,右掌微顺缠向左略进,然后重心突然向右移,身右转, 带动双臂左逆右顺缠丝,右手拳心向上、向右后方弹击。左手掌心向下随转身轻 贴胸前。目视右后方(图2. 111、图2.112)。

动作六:重心左移,身先左转;同时右手利用反弹的回劲屈臂向左,在胸前 与左臂合住劲。接着屈膝松胯,身下沉;同时左手微顺缠,松肩沉肘展臂向前 推出;右手屈指抚腹向右下松沉和左手形成开劲。顶劲领起,目视左前方(图

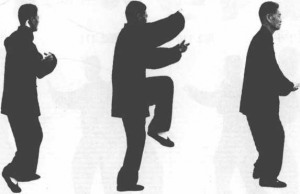

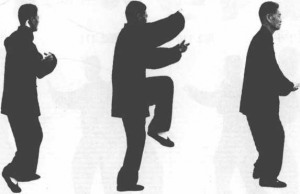

第十八式中盘

动作一:接上势,身略左转,右手变掌前伸 与左掌合住劲;然后重心右移,身再右转下沉, 同时双手向右下方弧形捋带(图2.115)。

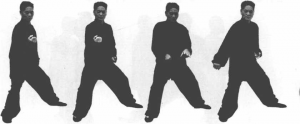

动作二:双手捋至右下方时,左掌顺缠屈臂 折腕五指微拢向内,以手腕领劲向上棚至胸前; 右掌顺缠向上高与肩平;两手上棚的同时,松左 胯,左脚尖略外摆,身向左转,重心移至左脚, 身左转90度,提右腿成左独立步;同时右掌逆缠 转臂向前成横掌,与左手相合向前方发劲,高与 面部平。双手左下右上相距10余厘米,左手心和 指尖都向内,右手心向前,指尖向左。目向前平 视(图2.116、图2.117)。

动作三:右脚落地震脚有声,身手随之自然 松沉下落;同时左手变掌向右侧微顺缠引劲,和 右手相抱形成合劲,左下右上两手心相对。目视 左侧下方(图2. 118)。

浏览1,572次