第三章鹰手拳的基本动作

鹰手拳的基本动作,除叼、抓、捋之外,步法也是重要内 容。过去不论什么步型,在上步过程中,多以弧形步上至落 I 点,再呈里扣站定,称勾盘腿,意在吃住敌腿,尤其在散手中 更是注重此法。在长期实战过程中,前辈们逐步改进,将原先 v 这种弧形较大的上法,改变为弧形较小的玉环步上法。而其他 拳、掌、步、腿的型和法,则仍保持了传统形式,只有个别名 * 称及方法上的细小差异而已。

第一节步型与步法

步型为两腿、两脚所处的固定位置的姿势。步法为上步、 退步等动作方式的法则。

步型用以稳固身体,并为步法的移动,腿、臂、身的运转 发力提供基础。同时也可缩小受敌面积。步法的要求是动作稳 健、有力、快速,有制敌和闪开敌方攻击的意义。

步法也可为击敌之法。步法的速度,常常是配合拳法的最 强有力的支柱。步法如何可以体现出术者功力的深厚程度。

—、步型

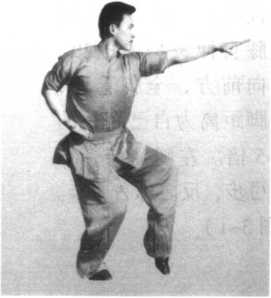

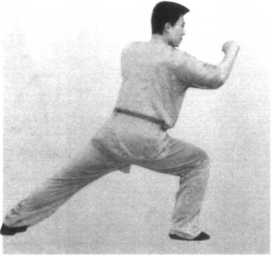

1.弓步(亦称弓箭步、弓裆步)

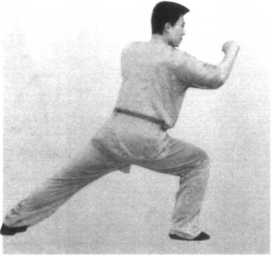

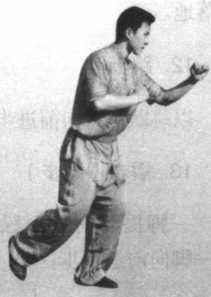

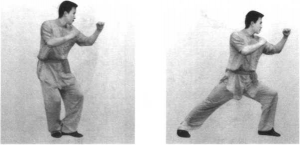

左(右)脚微内扣,全脚着地,左(右)腿屈膝,大腿近水平,膝约与脚尖在一 垂直线上;右(左)腿 挺膝直伸,脚尖里扣, 斜向前方,全脚着地, 两脚距离为自己脚长的 4〜5倍。左腿在前,称 左弓步,反之称右弓步。 (图 3-1 )

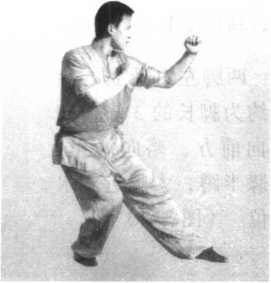

2.马步(亦称马 式、马裆步)

两脚左右开立,相 距约为脚长的3倍,脚 尖向前方,略向内扣, 屈膝半蹲,大腿近于水 平位。(图3-2)

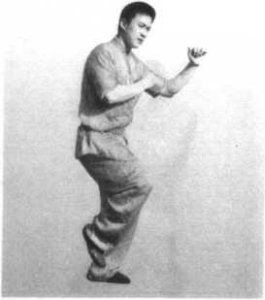

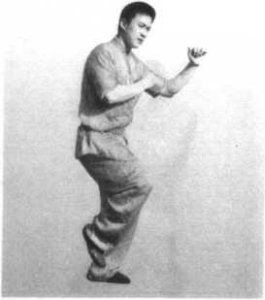

3.丁虚步

右(左)腿斜向前, 屈膝半蹲,大腿近于水平 位,全脚着地,身向后坐; 左(右)腿向前,屈膝, 脚面绷紧,脚尖虚点地面, 两脚相距一脚至一脚半远。 左脚在前,称左丁虚步, 反之,称右丁虚步。(图 3-3)

4.单边(鞭)步

左(右)腿挺直,脚 面略挺,脚掌着地;右 (左)腿屈膝半蹲,脚斜向 前方,两脚相距1〜2脚长, 身向后坐。左脚在前,称 左单边式,反之,称右单 边式。丁虚步、丁八步及 本步型也通称“单鞭式”。 (图 3-4)

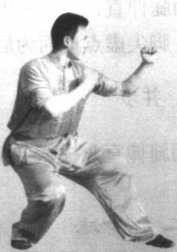

5.丁八步(半马步)

左(右)腿屈膝,脚 尖微里扣,右(左)腿下 蹲,大腿略高于水平,脚 尖斜向前方,两脚相距与马步相似,身略向后坐。左 脚在前,称左丁八步,反之,称右丁八步。(图3-5)

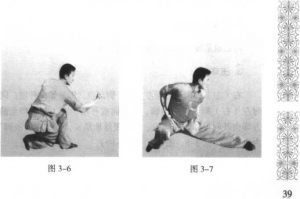

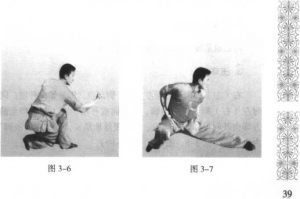

6.歇步(坐盘)

两腿交叉,屈膝全蹲,

左(右)脚全着地,脚外展;

右(左)脚掌着地,脚跟提 起,臀部坐于小腿上,接近 脚跟。(图3-6)

7.仆步

左(右)腿全蹲,大腿和小腿紧靠,臀部接近小腿,全 脚着地,膝与脚稍外展,右(左)腿平铺接近地面,全脚着 地,脚尖里扣。左腿平铺,称左仆步,反之,称右仆步。 (图 3-7)

两腿伸直,一脚前出半步,脚尖虚点地面为前点步;后撤 半步,脚尖虚点地面为后点步。

- 并步

两腿伸直并拢,全脚着地。

二、步法

向前迈步为上步。如按某种步型、步法向前迈步,上步可 分左、右腿,如左腿向前迈步,落地后屈膝为左弓步,亦称上 左弓步。上步常以拧腰转身带动后腿前提,后脚同时用力(力 不可太大、大则落脚不稳)后蹬以增其速。

2.退步(撤步}

向后退某腿,如退左步(或撤左步)。

3.玉环步

右(左)脚向前迈至左(右)脚部位,即开始向外摆;同 时左(右)脚以脚尖为轴,脚跟向前移动,右(左)脚至前 方即由外向里扣,先脚尖、后脚跟落地踏实,以吃住“敌脚” 为目的。(图3-8、图3-9、图3-10)

前、向内方摆进,脚向 外展落地,随之上右 (左)腿。(图3-11、 图 3-12、图 3-13)

右(左)脚提起向 前跳,同时左(右)脚 向后跳,右(左)脚基 本上落在左(右)脚的 位置,左(右)脚基本 落在右(左)脚的位置 上,跳时不向上起身。 (图 3-14、图 3-15、图 3-16)

右(左)脚向前外侧上 步成为前脚,左(右)脚即 顺右(左)脚方向闪移。 (图 3-17)

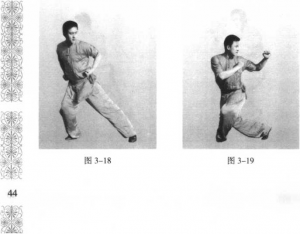

7.刺腿(嗤腿)

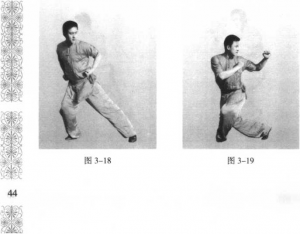

左(右)脚内扣,脚尖 擦地向前滑出,右(左)脚 下蹲成仆步。(图3-18)

8.前掏步(亦称前插步、前盖步、前偷步)左(右)脚经右(左)脚前方横跨一步,两腿交叉,右(左)脚再随之横跨一步。(图3-19)

1.后掏步(亦称后插 步、后盖步、后偷步)

右(左)脚经左(右) 脚后方横跨一步,其余同前 掏步。(图略)

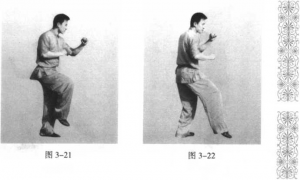

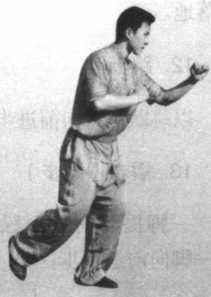

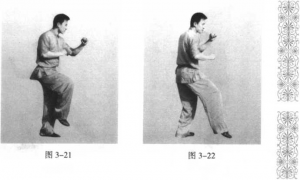

2.挖行步

两腿微屈,脚掌用力, 向后下方蹬挖,借蹬力向前 行走。行走要平稳,步幅均 匀,重心不得起伏,不可跳 跃。(图 3-20、图 3-21、 图 3-22)

一脚提起,一脚蹬地前 跳落地。

3.跳步

以跳跃形式向前进步。

4.震步(踏步)

一脚提起向地面踩踏, 另一脚向前进半步。

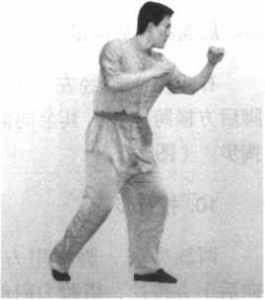

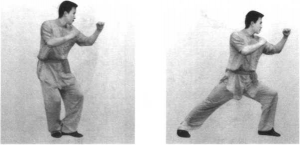

5.击步

右(左)脚向前击碰左(右)脚,左(右)脚随之上一步 (本派击步要求不能腾空,只能擦地前进)。(图3-23、图3- 24、图 3-25)

右(左)脚随左(右)脚跟进半步或一步,或右(左)脚 进一步,左(右)脚随前进的右(左)脚进半步。

第二节拳

五指屈卷握拢谓之拳。

拳活多变,拳疾如电。独拳发力而力孤,拳与身相合发力 而力雄。拳与步合,可成摧枯拉朽之势。拳之奇正,可演绎出 千变万化、神奇莫测之拳法。故拳为技击之首要。拳因腕而不 稳,拳因无功力而脆弱。拳功可补其弱,稳其势。

凡我身体任何部位,能击中敌方者,均可称之拳。

广义的拳,如两足、两膝、两肘、两胯、两手、两肩、 左右背及头,共计十五拳。狭义的拳,指手的五指握拢成为 一个整体,称之为拳,一般所称的“拳”即为此拳。两肋之 下的腰部称为“拳位”。因一般练拳时,发拳多由此出,故称 拳位。

_、拳型

五指屈卷紧,拳面要平。拇指卷曲,末节横贴在二、三指 中节远端。一般来讲,任何指节不可突出拳面。拳的各部位名 称为:拳背、拳脊、拳面、拳眼、拳心、拳轮。(图3-26)

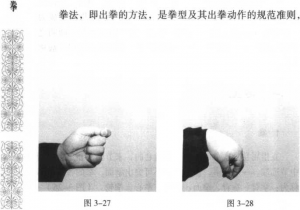

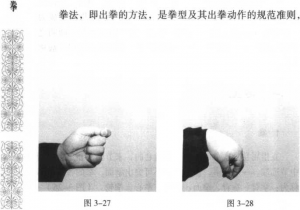

中指至小指如常法握 拳;食指梢节、中节屈曲, 根节伸直;拇指伸直,末端 顶住食指中节内侧,使食指 突出拳面,成为击拳的着力 点。(图 3-27)

- 勾手

五指梢节捏拢在一起,

为狭义之拳法。

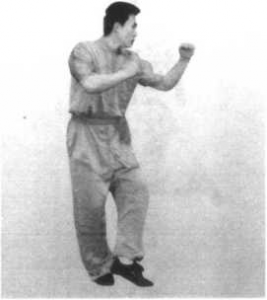

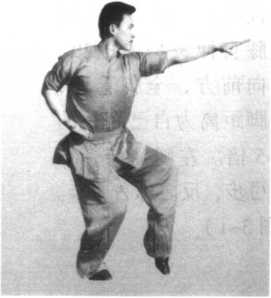

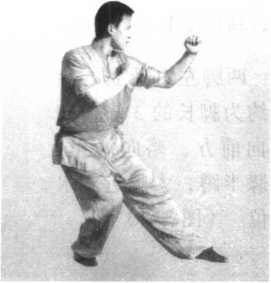

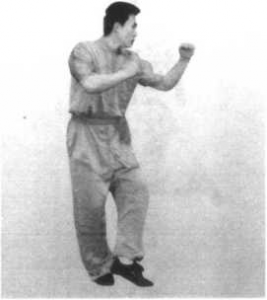

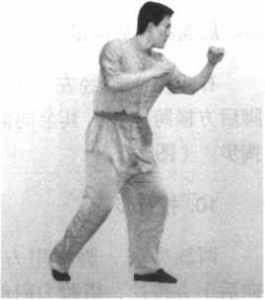

- 冲拳(亦称平拳>

拳背向上为平拳拳型。用法是拳在拳位处时拳心向上(仰 拳),当拳随旋臂向前快速击出、力达拳面时即转成平拳。侧 击为侧平拳,上击称上平拳。

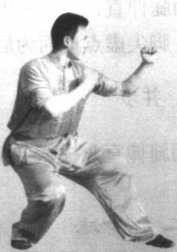

- 立拳

拳到击点时拳眼向上,力达拳面或拳轮。

- 仰拳

拳心向上为仰拳拳型,击人常无旋转,直线前击,或由平 拳旋转到击点成仰拳。

- 摔拳

旋甩,抡前臂,多使拳横向或斜向击出,力达拳轮或拳 背。

- 钻拳

旋臂斜向击出,向上多外旋,向下多内旋,使拳轮斜向上 方。

- 劈拳

拳自上向下快速劈击,力达拳面、拳轮或拳背。

- 揀拳

拳自下向前上方直臂上撩,力达拳眼,反撩为力达拳轮或 拳背。也可屈肘以前臂撩出。

- 崩拳

臂由屈到伸,运用腕、臂之力多向前横向崩出。翻崩多为 伸肘、抡前臂向上或下崩出,力达拳背或拳轮。

- 栽拳

臂由屈到伸,自上向下或向前下栽,要快速直臂,力在拳 面。

- 砸拳

臂上举,而后屈臂下砸,拳心向上,力达拳背。也可以勾 手下砸。

- 翻拳

拳已冲出,由前经下后收。屈肘,由胸、腹间向前上方翻 砸,力达拳脊或拳背。也可将已冲出之拳略外旋,由上向后屈 肘内收,由胸间向前下撩出,力达拳轮。

浏览6,040次