武当山以前叫“太和山”,传说真武大帝坐镇此山,因“非真武 不足当之”而改名武当山。以道门传说,真武大帝之名“真武”,可 见他那时就武功盖世,以后这武功就代代相传了。

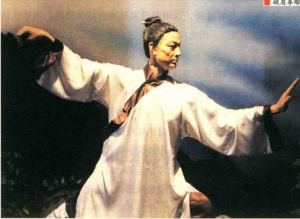

张三丰,元末明初武当山著名 道士。史书记载,张三丰是辽东懿 州人,风姿魁伟,龟形鹤骨,大耳 圆目,须髯如戟。寒暑唯一衲一 蓑,或处穷山,或游闹市……

张三丰幼年拜张云庵为师曾学 静功,后来,他结合静功又揉合易 经八卦,演创新的功法修炼。于 是,他决意外出云游,遍访名师, 增长见识。

这一天,张三丰来到陕西终南

山,这里山高林密,在树木掩映 处有座庙观。张三丰细看庙门口 的匾额上写着“火龙观”,里面 飘出香烟,传出仙音。他大步向 火龙观走去,一位黄头发黄胡须 的老道迎了出来,张三丰细看就 是上次说机缘的道人。

原来道人乃火龙真人,在这 火龙观修炼了90余年,再有3年 就要羽化,很想最后收一个关门 弟子,已经遍游天下,寻访高 足。上个月在金台观终于访到了 张三丰,看他刚届不惑之年,日 后定然前程无量,所以决意收他 为徒。

火龙真人收下张三丰为徒后,又赐道号“玄 玄”,教授他《道德真经》,领悟玄法天机。张三丰 却又领悟到了新意。在终南山学道4年,离开后便云 游天下。.

这一年,张三丰进人武当县,他见武当县衙西边 的凤凰山脚下,有眼山洞,洞中虽然阴暗肮脏,到底 可以藏身。他在山上拔了一捆干草,垫到洞里,坐到 里面练起了静功。

张三丰在山洞一住就是3年,他练静功练到了结 丹,终于练成功了。这时,他身上的衣服又脏又烂, 请施主给补成了百衲衣,头发胡须蓬乱如草,由于长

年不洗脸不洗澡,脸上手上腿 上糊得污秽黢黑,人们都称他 “邋遢道人”,或叫他“张邋 遢”、“邋遢张”。

张三丰离开山洞,来到县 城东边的九龙山,这里山环水 绕,碧树掩映,是一方修炼的 洞天福地,他就在九龙山下结 庵,取名“会仙馆”。他夜练 静功,晨练动功,而且试图把 静功和动功结合起来。

这天早晨,他刚到门前的 场子上,准备再练动静结合之 功,忽然听到茅庵后面喜鹊“喳喳”狂叫,不由得走 过去看个究竟。当他转过屋角,一个有趣的现象,呈 现在他的眼前:

一棵梧桐树上垒着一个喜鹊窝,一条花蛇图谋不 轨,要到窝里吞食喜鹊蛋,喜鹊护子,便与花蛇展开 了一场罕见的争战。喜鹊飞来飞去,要啄花蛇;花蛇 尾巴缠到树枝上,身子倏忽躲闪着,伺机反咬一口, 可喜鹊飞旋着躲开。它俩轻柔回环,盘旋飞舞,打斗 多时,不分胜负。

张三丰定神看了一会儿,忽然省悟,花蛇盘旋, 喜鹊飞舞,不正是在划弧转太极吗。他不由欣喜地叫 道:“好啊!练动功,当如此练。”

张三丰受到启迪,悟出了道家动功真诗,他根据

道教理论中的“道法自然”、“守柔处雌”等理论,把 道家的内丹功、养生家的导引术、武术家的拳法、军 事家的兵法,加以揉合、编创和演化,创造了以内丹 为体、技击为用,养生为首、防身为要,以柔克刚、

以静制动、借力打力、后发制人的具有独特功理功 法、运动体系和形式的武当内家拳。

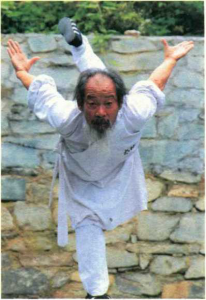

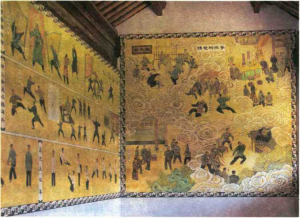

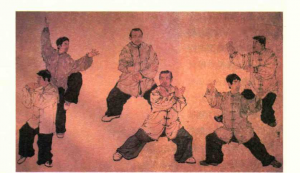

张三丰这套拳法,踏罡步斗,划弧转圈,以静制 动,以柔克刚,借力打力,后发制人。

道家强调“道法自然”,武当拳功在老子哲学思 想的影响下也注重自然,而且强调“效法自然”,这 是武当拳功区别其他拳派的本质特征之一。

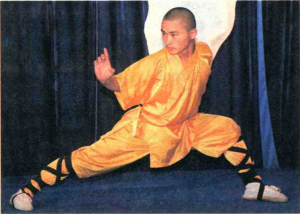

“效法自然”作为构建武当拳功理论和技术体系 武当拳法

的根基,主要表现为返璞归真、

太极图式、五行变化等。武当拳 功的每一进程,都与模仿生物和 非生物的结构、形态、性情、能 力发生着密切关系。

战国时期,以摇筋骨、动肢 体和调节呼吸来锻炼身体的导引 术,就是导气令和、引体令柔,

模仿鸟兽动作而达到延年益寿功 效的。

东汉时期末年华佗的“五禽 戏”,是模仿虎的前扑、鹿的伸 颈、熊的卧身、猿的纵跃、鸟的 飞翔等形象编成。六朝、唐时,

导引气功有了重大发展,一些文人、道徒根据前人经验,又创造了八 段锦、十二段锦。

从武当武功的导引术、五禽戏、易筋经、八段锦、内功图说、太 极拳的整个体系来看,自然界各种生命现象特点的模仿是发挥其健身 效能的奥妙。

武当拳功在其形成和发展中,远取诸生,近取诸物,像其形,取 其意,学其长,利其用。这种对生物和非生物从动作、器械、名称、 方法、特点等全方位的仿效,正是返朴归真的和谐现象,是武当武功 对道家“天人合一”观念的运用。

仿生返朴是武当武功形成和发展的源泉,人在模仿和改造中,又 创造了人类极大的精神文明和物质文明,发展了人类适应自然界的办 法和技巧,反过来能动地改造自然。

武当太极拳“拳名为太极,实无极自然之运行,阴阳自然之而合 也”。太极的一动一静而产生了天地万物,描绘了一个以太极为中心 观念的宇宙发生图式。

拳名太极,就是以拳来体现人与自然的合一。所谓“拳为小道, 而太极大道存焉”,即拳为道,道在拳中。练拳的过程,也是人与自 然求和谐统一的过程。

武当形意拳以“心意诚于中,而万物形于外”的 自然统一观为基本理论,以三体式为功,五行为法,

十二形为拳。

三体式是形意拳的基本桩式,也称“三才”,即 天、地、人,视人体的上中下、头手足而言,即融贯 天、地、人为一体。五行拳法即体现为劈、钻、崩、 炮、横。

五拳按自然界的5种属性金、木、水、火、士五 行相配,“劈拳之形似斧,性属金;钻拳之形似电, 性属水;崩拳之形似箭,性属木;炮拳之形似炮,性 属火;横拳之形似弹,性属土。”并以五行相生相克 的变化规律来说明拳法变化,以拳来体现人与自然的 合二5

武当武功极重净化精神,认为先以心使身,再为

身从心。练拳功首先要心灵净化,排除杂念,具有超脱世俗纷争的意 境,这叫“收心”,也叫“人静”。

以武当武功为源的太极、形意、八卦等诸种拳套更强调“内功外 修”,认为人体是武功的载体,武功的强弱与武功载体的强弱是密切 相关的。

武当各家各派对于气的理解,赋予的涵义及如何练气虽不尽相 同,但一致认为练气是达到身心合修的最基本的条件。

拳术整体还表现在构建武当武功技术的各种要素和环节上,从动 作看,均需丹田带动,由腰而胸、而背、而肩、而臂、而手。武当武 功形体运动中的伸缩、起伏、翻转、俯仰、回环的变换方法,可以说 是以腰为轴的运动方法,腰是上下肢的总枢纽。

武当武功既强调形体活动的程序性,也重视韵律的合理性。韵律 不同于武术动作的节奏,但又寓在其中,有区别又有联系。

总之,腰为轴心,韵律合理,进一步体现了武当武功的内外、上 下、攻防,整体合一,“道法自然”的特色。

明清时期武林多称张三丰为武当内家拳、太极拳创始人。经历代 宗师的继承发展,武当武术成中华武林一重要流派,在民间传播,影 响深远。

武当内家拳是一种集武术、养身为一体的精妙拳法,有以 静制动,以柔克刚,以四两拨千斤,后发先制的武术特点,也 有动如行云流水、绵绵不断、刚柔相含、含而不露的武术风 格,更有发人潜能,开人智慧,充人精神,壮人体魄,祛病健 身,益寿延年的独特功效,实不愧为是中华武术之晶体,东方 文化之瑰宝。

以武入道的峨眉拳法

峨眉山最早为道教布 道名山,比佛教来到峨眉 山修行约早1300年时间。 史书《山海经•西山经》、 《五符经》、《魏书释老志》、 《汉书•地理志》、《吴越春 秋•勾践阴谋列传第九》、 《天尊老君名号历劫经略》、 《云笈七签》、《峨眉山志》、 《明•峨眉道人拳歌》等书均 有详细的记载。

自公元前370年前后,峨 眉山隐士和后来的道家信徒 合成,正式在峨眉山形成第

一大流派“道家经学学派”,其方术和神仙思想也形 成核心地位。

峨眉山自古多猿猴,据《搜神记》记载:蜀中西 南高山之上,有物与猴相类,长七尺,能做人行,善 走逐人,名成“猴国”,也称“马化”和“攫猿”。

据乐山、峨眉山地方志记载,先秦时期的司徒玄 空,号动灵子,耕食于峨眉山中。他模拟猿猴动作, 在狩猎术基础上创编了一套攻守灵活的“峨眉通臂 拳”和“猿公剑法”。

通背拳“力由背而发,督脉在背之正中,统领诸 阳经。头顶项领,阳长阴消,下气上达,背气乃发, 前手递出,后肘回撞,气由背过劲摧肩,背筋通达劲 贯手。任脉在前胸腹之正中,统领诸阴经,阴气前

收,丹田内转,阴阳转化,神气贯通矣”。

据说司徒玄空学徒甚众。因为司徒玄空常着白 衣,徒众们称之为“白猿祖师”。

隋文帝开皇年间,药王孙思邈到峨眉山习炼药 膳,著书《千金要方》。修道习武之人与孙思邈一同 常年研习百药,以茗载道,形成我国较早的一种茶药 的人群组织,这便是峨眉派武术与道家茶学学派融合 的起始。

据《五灯会元》记载,自唐代文宗时期起,我国 佛教南宗大系临济宗门派、曹洞宗门派相继来到峨眉 山,大兴佛教思想,道家学派随之衰弱。

835年,峨眉山佛教临济宗门人灵龛和尚等人将 临济气功、峨眉通臂拳术、峨眉剑仙术三合一,创建 了我国最完整的“峨眉派武术”宗源。

845年,由昌福达院禅师将原峨眉山道家药茶概

念、道家养生经法和佛教禅悟思想融合,创立《峨眉

茶道宗法清律》,形成最早期的峨眉派茶道宗源。至

此,峨眉山修身和修心的文武两派于唐王朝时期起, 正式支撑起了峨眉山道教和佛教两大教义的平衡点, 并发展起来。

峨眉、少林和武当三派武术都遵循着“体用兼 备,内外皆修”的原则,但是在具体实践上,又各具 特色,尤其在“内外”、“刚柔”和“长短” 3个方面

更是各有专长。

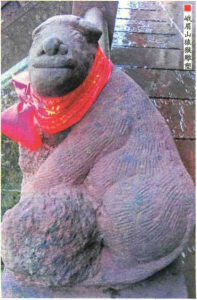

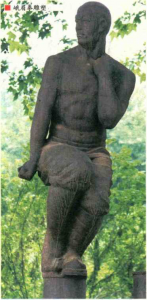

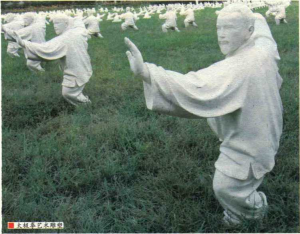

白眉拳雕塑 佛教自晋代进人峨眉山。宋代以后,峨眉山更成

为普贤菩萨的道场,是我

国四大佛教名山之一。佛

道两教传入峨眉山以后, 僧人和道人在参禅静坐、

念经拜佛之余,也经常习 练拳脚、弄枪使棒,一则 为强身健体;二则也为保 由于他们平时参禅打 坐,具有深厚的内功;再 加上僧道两家在练拳使棒

中相互切磋,取长补短,

各创新路,因此逐渐形成 峨眉武术兼有佛家

和道家之长,既吸收了道家的动 功,又吸收了佛教禅修的静功,

故而创造出一套动静结合的练功 方法。这种方法与各种拳术、器 械、散打及气功结合在一起,便 构成了庞大的峨眉派武术体系。

有文字记载的峨眉武术,始 于南宋时期,峨眉山有个法号德 源的和尚,他原是一个游方僧,

武艺高强,因其眉毛为白色,故 人称“白眉道人”。

德源和尚创编了一套拳术,

称为“白眉拳”,此拳的特点是 模仿山中的白猿,在草地上跳跃 翻滚,舞手动脚,敏捷异常。

德源法师不仅武功非凡,而 且文才出众。他收集峨眉僧道武 术之长,结合自身经验,编写了《峨眉拳术》一书。此书乃是有关峨 眉武术的最早文字记载。从此以后,峨眉山佛教才有了较为系统的武 术理论和实践经验,在中华武林中形成了自己的体系和风格。

南宋建炎年间,峨眉山金顶临济宗的白云禅师将阴阳虚实和人体 盛衰之机理,与武术中的动静功法相揉杂,相融合,创编出“峨眉气 庄功”,因其类共有12节,后人称之为“峨眉十二庄功”。“峨眉十二 庄功”一直传承后世。

峨眉武术要求动功与静功并重。动功有十二庄:“天、地、之、 心、龙、鹤、风、云、大、小、幽、冥”。静功有六大专修功:“虎

步功、重锤功、缩地功、悬曩功、指穴功、涅槃 功”。其中,尤以“指穴功”中“三十六式天罡指穴 法”最有威力,既可以按摩治病,又可以防身制敌。

“十二庄”和“天罡指穴法”同属峨眉临济气功 的内外攻法,临济气功在白云禅师创立后,一直在佛 门内秘传,故民间知者甚少。

峨眉十二庄,是根据人身经络气脉的平稳与否, 施展个别的架势、气运和观照等法术,以达到祛病延 年和防身制敌对目的。古代称:四通八达的道路为 “庄”,十二庄,即十二种通经活络的“道路”。

天地庄功主要是以升降为用,其中以任督二脉升 降为主,气脉修炼的结果,是以反正为用。即天字庄 在升降作用中,又主要以升来体会,其主要作用是益

气升阳,地字庄主要以降来 体验,主要作用是益阴潜 阳。两庄合练,升降反正, 天地二气交泰于身,则气运 得调平衡。

天字、大字两庄庄架基 本相同。天字庄主动,重在 真气升降;大字庄主静,重 在精神内守。两庄都以抱元 守一为锻炼原则,以达到阴 阳气机的平衡。

小字庄在十二庄中,是 以降气为主。小字庄的武功

运用,大小相辅,反正相佐,可产 生“降龙又伏虎”的武功技能。

小字庄分内外两种用法。内练 抱元守一,即练功夫时把神意专注 在架子的小动作上,可治心念散 乱,不致外驰。外用以对敌,是专 讲用小的方法制人,研究单双攻 破,长短制化,上中下三盘统运。 用小字诀来统摄浑身的解数。全身 皆法,招招触发,于不知不觉间, 使敌受伤于不察。

十二庄还分为文武两式和大小

练形法。祛病强身者可以练习文式 和小练形法,以达治病之目的。体格健壮者可以直接练 习文武两式和大练形法,一方面可借此功为他人诊治疾 患;另一方面还可借此功防身制敌。

“天罡指穴法”是在动功“峨眉十二庄”的基础 上发展起来的。它融气功、按摩、点穴、布气和武功 为一体,又可以称为“气功导引、点穴、按摩法”。 此法分小导引二十八式、大导引八式。小导引主要用 于治病兼救治气功偏差;大导引主要用于救治气功偏 差兼及治病。

要使“指穴法”产生满意的疗效,必须有十二庄 的深厚功力,又能明了经络在里表两支循环运行的规 律及其盛衰偏胜的观症不可。此法用于武功自卫方 面,可以点穴制敌。

当初创立此气功流派时,曾多次与其他流派较 量,此功屡胜不败,被公认为气功中最高明的一套。

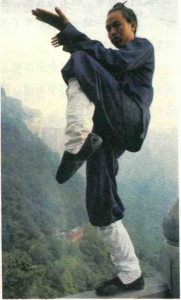

古代有关峨眉武术的文字记载,确实甚少。可以 查寻到的资料,有明代抗倭名将唐顺之所著的《荆川 先生文集》,此书内有诗一首,题为“峨眉道人拳 歌”。全诗共30行,每行七言,对峨眉拳术进行了非 常生动形象的描述:

忽然竖发一顿足,崖石迸裂惊沙走。 .

来去星女掷灵梭,夭矫矢魔翻翠袖。

自身直指日车停,缩首斜钻针眼透。

百折连腰尽无骨,一撒通身皆是手。

全诗记述了峨眉拳从起式到收式的整个表演过 程,同时也描述了峨眉拳的身法、击法、呼吸、节奏 等各个环节。

由此可见,明清时期,峨眉派成为一个由女子另

创的武林门派,开始的时候叫作“玉女拳法”,后因祖师人了佛门, 又以称女子为“蛾眉”和佛教圣地之“峨眉山”的双重含义而得名。 从宗教渊源上看,峨眉亦僧亦道,而以道姑为主。

此外,峨眉派的许多招式,也都十分具有女性的色彩,如拳法中 的一面花、斜插一枝梅、裙里腿、倒踩莲等。

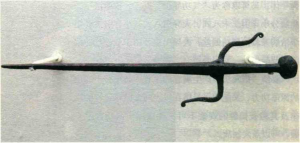

又如剑法中的文姬挥笔、索女掸尘、西子洗面、越女追魂等,簪 法中的闭月羞花、沉鱼落雁等,都完全是女子的姿态。又如峨眉派的 著名兵器峨眉刺,又称“玉女簪”,也是由女子发簪变来的。

关于峨眉派的分支,清代初期《峨眉拳谱》上这样记载:

一树开五花,五花八叶扶,

皎皎峨眉月,光辉满江湖。

“五花”是从地域角度所分的五大支派:

一是黄陵派,据说是从陕西流人的;二是点易派,以川东涪陵点 易洞而得名;三是青城派,以川东道家圣地青城山得名;四是铁佛 派,又称“云顶派”,川北较为盛行;五是青牛派,以川东丰都青牛 山而得名。

“八叶”是指从技击风格角度所分的八派:

一是僧门,据说传自少林僧人,故名。又称“申门”。特点是 巧、快、灵、动;二是岳门,据说由岳飞所传,特点是矮桩,手法不 划圆不成拳;三是赵门,据说为赵匡胤所传,借鉴少林派太祖长拳等 拳法,特点是高粧;四是杜门,以传说中诸葛亮八阵图之“杜门”而 得名。特点是封锁严密,善于防守;五是洪门,相传以明太祖洪武年 号而得名,习练大、小洪拳,特点是刚劲;六是化门,三十六闭手如 春蚕吐丝,绵绵不断,紧封敌手,使其不能施展;七是字门,因收势 摆成字形而得名,特点是高桩长手,起伏大;八是会门,以神拳为代 表,讲究观师默像,念咒语,颇为神秘。

峨眉派拳法强调以弱胜强,真假虚实并用,站在女子的地 位融汇了南拳、少林、武当等众家之长。峨眉派将女子的美在 武术中发挥到极致,亦刚亦柔,如玉树临风,是诸家拳术中姿 态优美的一种。

流传最为广泛的太极拳

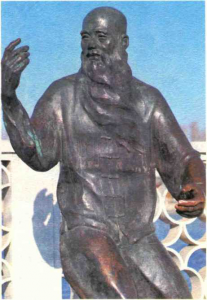

河南温县陈家沟陈姓世代习武,耕读传家,从1372年陈卜自山西 洪洞移居至此,转眼间历9世。这时,陈家出了一位武学大师,他是陈 卜九世孙,陈氏太极拳创始人,被后人尊为“太极始祖”的陈王廷。 陈王廷自幼喜武,陈家有祖代相传的陈氏长拳,陈王廷在父亲教

导下,10多岁就精通了十八般武艺。后来,他随父亲 陈抚民四方远游,寻访名师。父子俩进山西,折河 北,绕道山东,历时半年之久。父子俩共拜访18位武 术名家,陈王廷获益匪浅。

中年之后,陈王廷蛰伏在陈家沟,忙时耕田,闲 时练拳授徒,不问世事。他一生醉心于武学,日常间 挖掘整理民间各门各派拳械,较其异同,考其疏密, 并精读医学宝典《黄庭经》,以此为乐。

陈王廷闯荡江湖几十年,他见识的武功多了,尤 其,他长期研究各门各派武术颇有心得,更何况他的 拳法,早已不是家传太极长拳,潜移默化中糅进了其 他拳种精华。

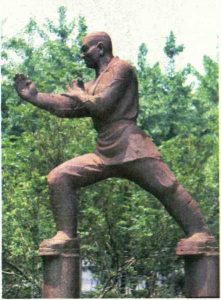

陈王廷于是想在此基础上,创编出一套新的拳 陈家沟大极拳石雕法,并且,这套新拳应该:一可以技击搏杀;二可以

强身健体;三老少咸宜,妇孺能练。

有一天,陈王廷发现了太极图,使他豁然开朗: 太极本无极。无极之境是静止的,意理行而生太极, 太极动则生阳,动极而静,静则生阴。阴阳两仪生四 象,四象生八卦,进而推及万事万物。太极之理正可 以作为拳理啊!

陈王廷回到家来,他杜门谢客,足不出户,整日 苦思冥想,一直持续了 3个月之久。后来又跟当地名 医学习医理,钻研《灵枢》、《素问》、《黄帝内经》等 医书和《黄庭经》、《周易》等书,按照人体结构,经 络走向,血脉循环,穴位分布等生理特征,采纳各种 武术流派的精华。

着重吸收了明代末期名将戚继光《拳经》中的部 分招式,据古人“气血淤阻,病由之生,气血通则病自愈”的医学论述和“以柔克刚,静以制动”的道理,结合自己习武 心得,辨虚实,定阴阳,编起一套与众不同的拳法来。

这套拳据太极之理,由无极而太极,由无相生有相,由静而生 动,每个招式都分阴阳变化,动作多呈弧形,做圆周或半圆周运动。

因为陈王廷所创拳路是以太极阴阳图为本,并在多方面具备太极 阴阳图之性与形,所以,他给新拳正式取名为“太极拳”。

陈王廷又在祖传拳械的基础上,采择汉代诸家优秀拳路的特长, 精益求精地创造了太极五套拳、五套锤、十五红、十五炮、红炮锤、 一百单八式长拳以及别开生面的演练方法双人推手等。

1799年,河北广平府永年县杨家出生了一个胖小子,父亲欣喜地 为之取名“福魁”,后字露禅。

杨露禅家世居县之南关,以务农为生,他自幼好习武,但因家 贫,迫于生计,为城内西大街杂粮摊帮工,空闲时在广平府西关大街

中药字号“太和堂”中干 活。这药店为河南焦作的 温县陈家沟人陈德瑚所 开,他见杨露禅忠厚好 武,于是便推荐他去陈家 沟学习陈氏太极。

当时,陈氏第十四世 的陈长兴,在祖传太极拳 的基础上再树里程碑。他 将陈王廷编的一至五路太 极拳精炼归纳,创造性地 形成完整套路,成为陈氏 太极拳一路二路。

当时,从陈长兴习拳 者,皆陈氏族人,异姓者 只有杨露禅和一同前往的老乡李伯魁两人而已。

杨露禅第一次去陈家沟习武,碰了很多次壁,最 后只好去陈长兴家当佣工,陈长兴鉴于杨露禅执礼之 恭顺,求进之诚恳,持之以恒之决心,终于被感动 了,收为徒弟。杨露禅刻苦学艺,终获太极拳技艺之 大成,后来创立了杨氏太极拳。

杨露禅后来到了北京,清代王公贝勒等从其学拳 者很多,被认命为旗营武术教师。从而使太极拳从民 间武术登上了华夏武术的大雅殿堂,成为国粹。

武禹襄与杨露禅是同乡,1812年出生,自幼就酷 爱武术,曾习陈式老架太极拳,后又从陈清萍那里学

赵堡太极拳,备悉理法,并于同期得王宗岳所著《太 极拳谱》。

武禹襄在得此太极拳谱之后,多有参悟,更有新 的阐述,从此,无意仕途,放弃科考,终身致力于太 极拳术的研究,经过多年的潜心研究,终于创立了独 具特色的武氏太极拳。

杨露禅之子杨班侯和他父亲一样,以武技在世上 传奇,有关杨班侯比武取胜之事不胜枚举。杨班侯性 情刚烈,对弟子要求严格苛刻,故从学者少。但有一 高徒乌佳哈拉•全佑,从杨班侯学得杨氏小架太极 拳,后改汉姓为“吴”,传与其子吴鉴泉。

后来,吴鉴泉在上海开办武学,将师承太极拳修 改定型成另一家,世人称其为吴氏太极拳。吴鉴泉一 生之中培养了大批学员,为吴式太极拳的传播作出了 不可磨灭的贡献。

武禹襄回乡后,将武氏太极拳传其甥李经纶,

武、李二氏均系书香门第、官宦世家,甥舅也皆饱学,对拳理也易于 理解融会,所以都有所成就。

李经纶,字也畲,他将太极拳法传子宝廉、宝让,弟子有同乡郝 为真和清河县葛福来。

形意、八卦大师孙禄堂就曾师从于郝为真,1918年,孙禄堂宗老 子自然之道、合易筋洗髓两经之义、用周子太极图之形、取河洛之 理、依先后易之数,终于将太极、形意、八卦三家合冶一炉,融会贯 通,革故鼎新,创立了孙氏太极拳,卓然自成一家。

孙禄堂一生以教拳为业,足迹遍祖国各地。1915年至1932年期 间,孙禄堂除撰写了《太极拳学》外,还先后著述《形意拳学》、《八 卦掌学》、《拳意述真》、《八卦剑学》、《论拳术内外家之别》等重要专 著和文章。

孙禄堂虽名满天下,然而俭素质朴如初,一生淡泊名利,不阿权 贵,立身涉世“诚于中而形于外”,不图虚名,遇同道罔不谦逊,如 无所能者。

晚年,他隐居乡间,预言自己去世之日,不食者两旬,而每曰书 字练拳无间。临终时,孙禄堂面朝东南背靠西北,端坐椅上,嘱家人 勿哀哭并说:“吾视生死如游戏耳。”

浏览2,408次