发展传承曲折的形意拳

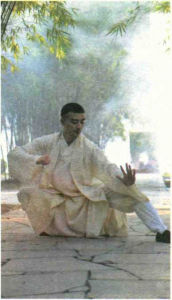

形意拳,又称“行意拳”、“心意拳”、“心意六合拳”,与太极拳、 八卦掌齐名,同属内家拳之中。它“重内而不重外,重神而不重形, 重本而不重末,首讲壮内,练人之精、气、神,养丹田,强内劲”, 打法多直行直进,形意拳之短打直进用于战阵中最为适合,无花俏之

招法,长劲也是最快。

两军交战,千军万马中,要能 有闪转腾挪之地不易,只有直行直 进,走也打,打也走。形意拳在我 国武林独树一帜,成就斐然。

形意拳的起源大体上有两种说 法,一是传说中为宋朝名将岳飞所 创;另一说为明末清初山西蒲州人 姬际可所创。其实,姬际可与岳飞 存在着渊源关系,当年姬际可在终 南山获得《岳武穆拳经》据此潜心 演练才卓然自成一家的。

姬际可,字龙凤或龙峰,生于明代万历末年,卒于清代康熙中 期。自创形意拳后,便离开终南山,物色传人。但是沿途所遇,皆为 庸俗之辈。到苏常一带访友,巧遇王辅臣父子,承他父子另眼看待, 其子耀龙尚能刻苦用功,于是传其心意拳。

转眼5年过去,姬际可又向西南而行,至秋浦遇曹继武,很是看中 他的品德和天赋,于是教授其心意拳法,这一教就是12年,曹抚其心 意拳技方成。

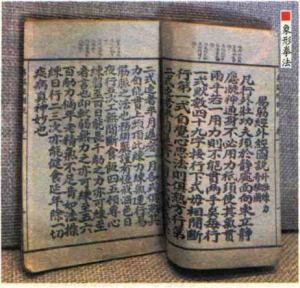

曹继武所著《拳论•十法摘要》中也有相同记载:

余从学姬氏,以接姬氏之传,得其甚详,就其论而释

之,定为十法摘要,非敢妄行于世,聊以训子弟云尔。

后来,曹继武又将心意拳传于戴龙邦,戴龙邦奉师命返回山西, 途经洛阳时,撰写了《心意六合拳序》。但是,由于种种原因,戴龙邦的心意拳只传于子侄内亲,所以心意门人有“戴氏 始祖为戴龙邦,拳仅传于其子文量、文勋”之说。

心意拳向形意拳衍化过程中相当关键的一步,是 戴氏后人戴文雄收异姓李老农为徒,于是李老农也成 为我国武林中承上启下的一派宗师。

李老农,又称“洛能”。1836年,李洛能变卖家 产,别离故土,千里迢迢来到山西祁县小韩村,投师 戴家学习心意拳。

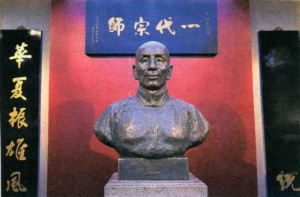

李洛能这段经历又非常曲折,有两种说法,一种 认为历经周折后,戴文雄正式收李洛能为徒;另一种 说法,李洛能到祁县时,方知戴龙邦早已谢世30年, 形意拳宗师车毅斋李洛能访知戴龙邦妻侄郭维汉也是戴家拳传人,于是租地卖菜投师学艺。

李洛能在祁县小韩村学 艺10年,直至1849年他47岁 时,受太谷富绅孟悖如礼聘 才离开祁县来到太谷,充任 孟悖的护院。

孟悖虽是富绅,但却精 通史籍,学识渊博,对李洛 能的武艺和武德十分钦佩: 而且他将原本有些芜杂的心 意拳进行了理论层面的归 纳,对后来形意拳的发展影 响较大。

李洛能正是在孟悖的启

发下,对心意拳的拳名提 出了质疑,认为“心意 拳”的“心”、“意”本属 一理,均成思于内;而 “形”,即“肢体”应属 外。拳法本应是内与外的 结合,用心意与肢体两方 面的统一来表现。应该以 “形”取代“心”,取名 为“形意拳”。

李洛能所创的形意 拳,其基本内容为“五 行”、“十二形”。“五 行”,即劈拳似斧属金、

崩拳似箭属木、躜拳似闪 属水、炮拳似炮属火、横 拳似弹属土。

“十二形”则取12种动物搏击之式,分别为龙、虎、猴、马、 鼋、鸡、鹞、燕、蛇、鹰、驼、熊诸形。

由于李洛能生前加人了太谷镖行,事务繁杂,而且年老后又回归 了故里,没有能够从理论上详细阐明形意拳理。这个任务就落到了他 的开门弟子车二肩上。

车二,生于1833年,1856年正式拜李洛能为师时,孟悖为其取名 永宏,字毅斋。当时车毅斋跟李洛能学到了四十二形、三拳、三棍、 五趟闸式的功法。

车毅斋不仅得到了李洛能的亲自传授,而且李洛能还将他托付戴

文雄栽培,因而车毅斋终能够集形意拳之大成。戴文 雄临终时,将他重新修订后的《心意六合拳谱》传给 了车毅斋。

车毅斋在研究《心意六合拳谱》的时候,他也发 觉老师李洛能所说“将‘心’改为‘形’ ”确实是有 道理的。

据此,他在孟悖的帮助下,对老心意拳又进行了 全面的、系统的整理,在领会先师拳法的基础上,博 采众家之长,结合自己的练功体会,从强身健体、搏 击格斗的需要出发,对旧拳法进行了改革、创新,形 成了完善的形意拳法。

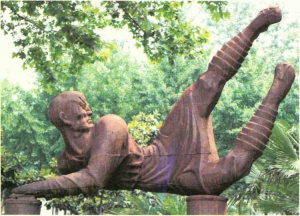

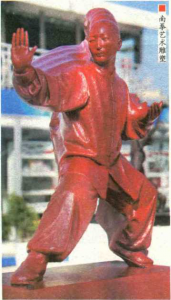

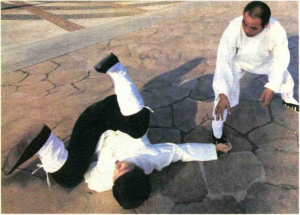

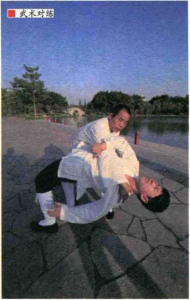

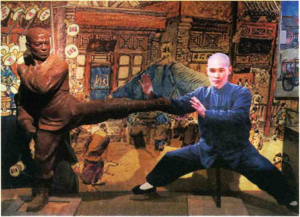

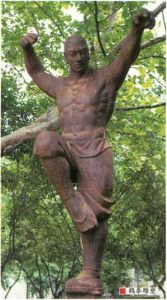

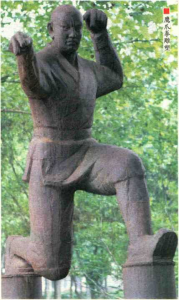

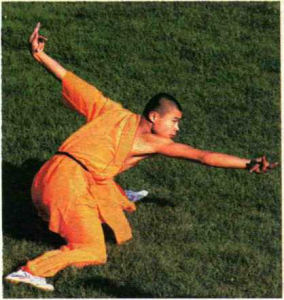

心意拳雕塑 车毅斋从理论上阐明了“以形取意,以意象形,形随意转,意自形生”的 拳理;练法上,坚持“内 意外形并重,养气练气并 重,搏击防御并重”;内 容上,对十二形进行了精 简,只取各形的一个独特 拳法;技击上,由过去的 “快攻直取”发展为“快 打猛攻,乱而取之”,“引 进落空,智而取之”两种 方法。

更为重要的是,车毅 斋在拳法上,把传统的五 行相克拳改为拳掌互变,大大丰富了技法。

在此基础上,车毅斋与师弟贺永亨、李广亨及弟

子李复祯一道,先后创编了五花炮、九拳、五踩六 锤、十二连锤、连环手、挨身炮、九套环、劈锤、 十六把9个对练套路;创编了六枪点子、对扎枪、对 劈刀等器械对练套路;创新了拘马拼、阴阳把、狮吞 手、迂回步、倒插步、带步等一些独特手法和步法, 并改“少林潭腿”为“形意潭腿”。

车毅斋为使拳法名称符合“形意拳”之名,以象 形方法命名了许多动作。如奎星式,以乌龙倒取水名 之,顺步横拳叫“乌龙翻江”,崩拳十字踢叫“龙虎 相交”等,充分体现了以“形”代“心”的特点。

1888年,车毅斋在天津以形意剑术击败了日本武 士板山太郎,声名大震,被清代朝廷授予“花翎五品

军功”,太谷县志收纂,门人弟子立碑纪念,极大地促进了形意拳的 传播。

至此,由李洛能创基、车毅斋完善的形意拳正式成为完整的系统 拳种,在武林中享誉一方。

此后,形意拳与各门各派广为接触、交流,据说神刀李存义、大 刀王五、杜心武等都曾慕名前往山西造访。为使形意门人代代有谱可 稽,李存义还同李复祯等人研究,确定以“华、邦、维、武、尚、 社、会、统、强、宁” 10字排列辈次,促进了形意拳事业的发展。

形意拳风格独特,其动作要领为“七字二十一法六合”。七字 二十一法,即“顶、扣、圆、抱、垂、月、停”7字各化3种基本功法。

三“顶”:头往上顶,舌尖顶上颌,手掌往外顶;三“扣”:膀 尖、手背、脚面要往下扣;三“圆”:脊背、胸脯、虎口要圆;三 “抱”:丹田要抱合为根,心中要抱身为主,胳膊要抱四梢停;三 “垂”:气垂丹田、膀尖下垂、肘尖垂;三“月”:胳膊似弓如月 牙;手腕外顶如月牙,腿膝连弯如月牙;三“停”:脖颈要停有登 相,身法要停分四面,腿膝下停如树根。

六合又分为“内三合”、“外三合”,“内三合”即心与意合,意与气 合,气与力合;“外三合”即手与足合,肘与膝合,肩与跨合。

极具阳刚之美的南拳

南拳又称“南方拳”,是南方 各地地方拳种相结合的产物,技术 套路繁多,遍布各省。由于历史悠 久,再加上师承关系的演变,形成 了多种打法,但多数套路仍具有同 一特点,总属南拳。

关于南拳的起源,流传着一个 故事:福建有一座少林寺,为嵩山 少林的分支,人称“南少林寺”, 寺中僧人世代习武。

康熙年间,敌国来犯,无人可 敌,福建少林寺僧人请缨出征,大 破敌军,班师凯旋。

不久,有奸人进谗,官府派兵

围剿福建少林寺,将该寺焚毁,寺中仅有五僧幸免于 难。这5位僧人四处寻访英雄豪杰,创立了洪门,福 建、广东、湖北一带的南拳都由这5位僧人传出,因 此尊他们为南拳“五祖”。

广东南拳是高要人蔡九仪所传,蔡九仪明崇祯时 以武科起家,为洪承畴之军分承宣官,后受技于一贯 禅师,最长于超举术,而且精通腿法。与人相斗时, 能腾身飞跃于数丈之外,疾如鹰隼,令人不易防备。

蔡九仪年老后欲传其术,于是在子侄中及友人之 中选择资质较佳者传授。其门徒中,以表姓与莫姓为

最。表、莫均为顺德人,他们各得所长,各专心致意 于师法,于是传下广东南拳一支。

广东南拳的发展在各省中最为迅速,影响最大的

有洪家拳、蔡家拳、莫家拳、李家拳和刘家拳,号称

五大家”。其他如白鹤拳、佛 拳、蔡李佛拳等也是历史悠久、风 洪家拳又简称“洪拳”,一向 是在南拳之中流传得十分广泛的门 派,多个地方的主要拳术之中都有 洪拳之名的,如广东、两湖、四 关于洪拳的来源一般有两个说 法,一是出自南少林寺,在明末清 初时由福建传人广东;二是广东花 县人洪熙官所创的。这两种说法大

致上都和南少林寺的关系密切。

洪熙官原名为洪喜,乾隆年间福 建谭州人,他原本是茶叶商人,人称 “喜官”,到广东后人称熙官。他身 材魁伟,膂力过人,师成于福建少林 著名和尚至善禅师,后将所学技击经 验结合自己的体型特点创造了以马步 稳健、桥沉力雄、攻防连环、浑厚威 猛而著名的洪家拳。

在广东,如“广东十虎”之中的 铁桥三、黄麟英等就是习洪家拳的,

并由一代宗师黄飞鸿将其发扬光大。

洪家拳体系以黄飞鸿一脉的名为虎鹤 洪拳,而套路方面主要的有工字伏虎 拳、虎鹤双形、五形拳等,而其他的则是根据各支派 而有所不同的。

刘家拳有禽蟧爪、虾公腰之称,关于它的始祖, 一直有3种说法的,一是刘生;二是刘一眼;三是刘 青山所创的。一般在广东以外的地区是绝少见过此拳 术的,而此拳术也只是在中山附近比较盛行。

刘家拳以灵为主,短桥短马、功夫硬朗、灵巧敏 捷、步走四方、拳打八面。正如其拳理:“进似追风 箭、退似雷电闪、走步须灵活、出手似云烟”。它多 是以吊马、拖马、侧闪等的,而手法上则是禽蟧爪、 虾公腰的。

禽蟧爪是指它的桥手快速敏捷;虾公腰是指腰力

的运用上要有如虾腰般的爆发力。其内容有大运天、

小运天、十拳、天边雁、八图功、刘家五形拳、刘家

刀、刘家棍等。

蔡家拳相传为广东番禺人蔡展光所创,后由和尚

蔡福传之后世,流行于广东中山以及湛江、从化等 地。蔡家拳以“快”为主,所谓“洪家讲桥马,蔡 家讲快打”,也如其口诀:“快速灵巧、敏捷多变、 消身借力、因势利导、闪化巧取、只可以巧取胜、不 可以力争衡。

蔡家拳有着重偏门攻击、快步抢攻、消身借力的

特点,马步以三角步为主。其内容方面有十字拳、

大运天、小运天、天边雁、柳碎

梅、四象拳、拳肘手、六连拳、

百鸟归巢、单头棍、双头棍、蔡 李家拳相传为广东新会号称 金刚李胡子”的李友山所创 的,其发源地为新会市大泽区七

里村,主要流行于中山、河源、

李家拳是以长桥大马、偏身 偏步、朴实刚劲为主的,身法上 则是以肘攻击为主,要求诚实稳 重,出手准确,是以肘攻击为主 的,所以也要求着点准确,以避

免一击不中,被别人有机可乘。

如其拳诀:“奇肘卅六有谁知,出挫沉缠捆最 宜。剪切盘循成妙用,穿栏拱折护相施。尖横下反兜 归后,顿揭连攻腕在前。纂伏低寻高割就,平钩扫脚 式难移。尖桥宜用连肘法,巧妙功夫在顿肘。我桥在 上宜顿打,我桥在下用缠攻”。

李家拳套路内容有五连手、中六连、七连手、 三十六肘、哨打、短扣、子午连环棍、双头大圈点 棍、金锁连环双刀等。

莫家拳与一般的南拳是不同的,南拳一般的是比 较着重手法的,而莫家拳则是以脚法为主的。莫家拳 也为至善禅师所创,第一代人物之中有莫蔗蚊、莫达 树、莫四季、莫定如、太平天国的女将莫清骄,尤其 后来在香港武术界叱咤一时的双刀莫桂兰。

莫家拳的要领是:一脚胜三拳。所以它是在南拳 之中一个十分特别的门派,因为只有它是像山东戳脚 般以脚攻击为主的。至于它的脚法方面一般是有:撑 鸡脚即穿心腿、虎尾脚、钉脚、钩镰脚、后弹脚、翻 身腿、侧脚踢、双飞脚、旋风腿等。

其实莫家拳的手法也是不可轻视的,它的手法大 多是走重手一路的,以碎喉、插眼、撩阴等手法为 主,也是别派的比较少。

一般人会觉得这些手法比较阴损,不够光明正 大,但是在真实的格斗上,是生死之搏,而且莫家拳 一般是给女子习练的,女子在力量上大多不及男子, 所以难免要用这些手法去取胜了。

莫家拳套路内容有莫家正宗拳、桩拳、三支笔、 碎手、莫家拗碎灵芝拳、双龙出海、直式等。

南拳中还有一个优秀拳种蔡李 佛拳,套路繁多,内容丰富,步法 灵活,刚中带柔,以声助威,气势 镑礴,颇能代表南拳风格。

蔡李佛拳创始人为广东新会京 梅乡人陈享,字典英,生于1815 年。陈享自幼酷爱武术,基本功扎 实,12岁随叔父陈远护学拳。在陈 远护的悉心教授之下,陈享15岁时 已练就一身本领,并在崖西坑头村 及新会周馆等处任教,因其技艺高 超而闻名乡里。

陈享17岁拜新会李友山为师 学习李家拳,李友山擅长腿法,见陈享乃可造之材,遂纳为首徒。4年 后,陈享尽学李家拳艺,集南拳北腿绝技于一身。

但是,陈享仍然不满足现状,22岁时又拜广东罗浮山白鹤观“青 草和尚”蔡福学拳。蔡福见陈享学艺极有诚意,品行优良,根基甚 牢,而且悟性过人,于是收之为徒。由于陈享刻苦好学,锲而不舍, 近而立之年终于学得大成,辞师返乡。期间,还受到蔡福好友江湖侠 士白玉峰指点。

陈享32岁艺成下山,在以后长期的武术生涯中,他悉心研究各家 拳法,结合陈、李、蔡三家拳法,创编出一种新的拳术套路,为了不 忘师恩,特命名为“蔡李佛拳”。由于蔡福辈分最高,所以“蔡”字 排在前头,又因陈远护的拳法师承鼎湖山独杖和尚,故以“佛”代表 陈氏一门。

陈享在返新会途中,路经增城县境时,恰遇增城匪患成灾。时任

增城知县杨先荣、参将双达、游击汤骐照领兵及组织 乡勇进剿,屡遭失败,无可奈何,知县只好张贴榜告 招募能者勇士。

陈享探明情况,在金牛都拜会同乡汤骐照,揭榜 进见知县。身怀下山时蔡福赠予的两把短刀,只身深 人虾公塘等村庄的匪阵,左冲右突,如入无人之境, 将土匪打得落花流水,救出多名被困官兵3

事后,由内阁大臣兼两广总督瑞麟上奏道光皇 帝。

授予陈享“忠勇侯”的官衔,并封号“达亭”。

1839年至1840年间,林则徐“禁烟”,陈享义不 容辞,协助林则徐训练义勇水师。鸦片战争爆发时他 毅然率领众弟子投人广州虎门水师衙门麾下,英勇抗 击外来侵略。

陈享后来到香港,又经香港转涉南洋,以教拳为 生,在金山磊埠击败号称世界大力士、恃艺横行的恶

棍基厉士而威震海外。

1845年,陈享漂泊数年后,回到故乡,开设“永 胜堂”药店,悬壶济世,并苦心钻研武学。身怀绝技 的他应乡中父老之邀,在京梅“缘福陈公祠”设立 “洪圣”武馆,传授武学。

因为技艺实属非凡,故名扬四方。两广各处的武 术爱好者纷纷投于门下,京梅村遂成了蔡李佛拳派的 发源地。

陈享在京梅设“洪圣总馆”和“祖师堂”,指派 陈大楫、陈典桓、陈燕赔、龙子才等多名高徒分赴两 广各地开设40多间“蔡李佛洪圣馆”。

陈大成、陈胜典、陈谋荣等在新会设立分馆。

于组织得力,一时间蔡李佛洪圣馆像天女散花,发展 神速。

陈享根据蔡福大师的赠联,在京梅总馆挂“洪材 定取文章事,圣算还推武略通”的关帝联;祖师堂对 联是:“蔡李佛门源自始,少林嫡派是真传”;门联 为“拳出全凭身着力,棍来须用眼精神”;各分馆对 联是“英棍飞腾龙摆尾,雄拳放出虎昂头”。

陈享创立的蔡李佛拳,拳路气势磅礴,别具一 格,有“南拳北派化”之称。

南拳中另一个广泛流传的拳种当属咏春拳,“咏 春”两字乃是为了纪念咏春拳之创始人严咏春的。

严咏春原籍广东,她自小跟随南少林五祖之一的 五枚师太习技。及后更因见蛇鹤相斗而悟出拳术之 理,并得其师五枚大师之修正,因而武技大成。当时 严咏春并要求五枚师太为拳命名,大师则叫她用自己

的名字“咏春”为名。

严咏春后下嫁福建盐商梁博涛,并传其技给他。后来梁博涛因与 红船中人友好,并常与其友梁兰桂、黄华宝及梁二娣等饮酒论技,他 更将咏春拳与他们交换红船之名技——南少林六点半棍。由始起, “咏春拳”就不是只有八斩刀法一路兵器了。

其后梁华宝传艺予梁赞,梁赞人称“佛山赞先生”。梁赞凭其天 资聪颖,苦心钻研,使咏春拳能在晚清期间,在岭南一带声名大振。

将咏春拳术一派的推广者,首推叶问。叶问本为佛山名门望族之 子,他因年幼体弱多病,7岁便投人梁赞入室弟子陈华顺门下学习咏春 拳术,而陈华顺以其聪颖过人,勤奋好学,故经常亲自教授,而吴仲 素则从旁协助,常与叶问过招,将咏春拳奥妙逐一指点,叶问因而武 技大进。

陈华顺去世后,叶问随吴仲素苦练3年,比前更大有进步。叶问奉 其父命来港就读于圣士提反学院,在此期间,得同学介绍,认识梁赞 先生之子梁碧,并随梁碧修炼咏春拳术,尽得其学,而性情也变为谦 厚和蔼。

多年来,叶问对咏春之改善及推广,使咏春一派能在香港、台湾 及世界各地得以发扬光大,声名大噪。咏春拳拳式紧凑,实在是属于 短打之中的优秀拳种。后来也出现了多个派别的咏春,如广州咏春、 刨花莲咏春、米机王咏春等。

形神兼备的各种象形拳

象形拳是模拟各种动物的特 长和形态,以及表现人物搏斗形 t象和生活形象,结合武术动作创 I立的各种拳术,象形拳分象形和 I取意两种,象形是以模仿动物和 I人物的形态为主,缺少或很少有 技細动作。

取意则以取意动物的搏击特长为主,以动物的搏击特长来充 I实技击动作的内容。

这类惟妙惟肖的肖种在我 I国有着悠久的历史。《尚书》中 已有“百兽舞”之说,相传上古 之时已有“三人操牛尾以舞”为戏。

《庄子•刻意》中记载:“吹呵呼吸,吐故纳新,熊经鸟 伸,为寿而已矣”,说明春秋时 期古人已能模仿熊攀树自悬、鸟 飞翔伸脚等动作。

至汉代,《淮南子•精神 训》有“凫洛、暖攫、鸱视、虎 顾”之说,而且开始流行“沐猴 舞”、“狗斗舞”、“六禽戏”、“五 禽戏等。长沙马王堆汉墓出土的 《导引图》中,绘有44个人物运 动的图像,其中便有熊经、鸟 伸、鹞背、猿鴻、龙登、螳螂、鹤口等图形。

晋代道教学者、著名炼丹 家、医药学家葛洪创编出了龙导、虎引、熊经、龟 ■拔拳画像 咽、莺飞、蛇屈、鸟伸、猿据等导引名目,与后世的 象形拳术套路有着不可分割的渊源关系。

象形拳,顾名思义,像外物之形而创立的拳法。

世间万物大者如雄狮、猛虎,小者如蝼蚁、螳螂,各 自具有特殊的生存本领,人虽为万物灵长,然尺有所 短,寸有所长。

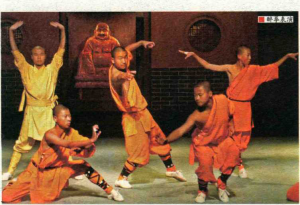

禅家便从嵩山特有的自然环境中,独得万物之灵 性,以鸟兽虫鱼之类所长,丰富和完善人自身的生存 本领,创造了高境界的少林象形拳。

象形拳主要有猴拳、鹤拳、鹰爪拳、蛇拳、螳螂拳、醉拳、鸭形拳,以及醉八仙、鲁智深醉跌、武松 脱铐等。

猴拳,因模仿猴子的各种动作而得名。据记载, 早在战国时就有了猴舞和猴拳,《汉书•盖宽饶传》 记载西汉长信少府檀长清曾在一个盛大宴会上表演猕 猴舞。长沙马王堆汉墓中的西汉帛画《导引图》上有 “沐猴灌”的名目和图像,描绘的正是猴子的动作。

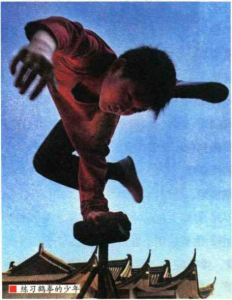

明代戚继光著的《纪效新书•拳经捷要》也有猴 拳的记载。金铁庵在《醉八仙谱》中指出:“拳法之 盛行南方者,以七红、八黑、大小天罡、猴拳最为普 遍。”峨眉山风景奇秀,其中峨 眉灵猴更是拳家的仿生对象。峨 眉猴拳遍及全川,拳路较多。

在清代末年,北方有个拳击 手脾气暴躁,他因杀死一个恶徒 而被抓。当时,杀人罪的判决结 果不是死刑就是终身监禁。幸好 他的好朋友有些势力,才判了他8 年监禁。

拳击手被关押的监狱位于小 镇郊外的一个森林,他的窗户刚 好正对着许多大树,那上面经常 有猴子蹦来跳去嬉戏玩耍。他对 于猴子稀奇滑稽的动作感到很惊 奇,于是每天专注的观察这些动 物。他仔细地研究了猴子在各种

情况下的动作,数年后,他已 经能够很快地区别各个猴子的 不同特征。

对猴子的打斗技巧,灵活 度,脚上动作进行分类研究 后,他发现这些动作与他从小 练习的武术拳法有相通之处。

于是他决定把猴子的动作与他 所练习的拳术结合起来。

监禁的结束标志着猴拳的 发展已经到了一个巨大的转折 点。拳击手出于对古典小说 《西游记》中孙悟空的喜爱,将这套独特的拳法以孙悟空这 个角色命名。

猴拳在发展过程中形成了 不同的流派和技术风格,但基 本要领却是共同的,其动作内容既要模仿猴子机灵、敏捷的形象,又 要符合武术的技击特点,具有形、法统一的猴拳动作。有的套路还编 进一些跌、扑、滚、翻动作,做到神似,表现猴子的精神。

猴拳模仿猴的身形,要求缩脖、耸肩、含胸、圆背、束身、屈 肘、垂腕、屈膝。手法模仿猴摘果、攀援,有刁、采、抓、扣等法。

步法模仿猴跃、窜、出入,有脚尖步、小跳步、交叉步等。眼神 要像猴守物一样专注。技击中,主要运用上肢进行格挡、击打、掐拿 等。起腿不多,仅偶用缠蹬、弹等腿法。猴拳的运动特点以灵敏善 变、出手脆快为主。

后来,猴拳还吸收一些腾空翻转如侧空翻、旋子等和就地滚转的 动作编入套路。猴拳套路一般模仿猿猴出洞、窥望、摘果、争斗、嬉 戏、惊窜、人洞等情节编成。

鹤拳是南拳的一种,多流传于永春、福州、福清、长乐、莆田、 连江、宁德一带。正宗的白鹤拳,相传由永春方七娘所创。

相传有一位武林高手名叫方慧石,避隐于福州沙莲寺,方慧石膝 下有一女儿名叫方七娘,他就将全身的武艺传授给了女儿。

一天,方七娘正埋头飞梭织布。突然,一只白鹤翩翩飞翔,在她 的屋顶盘旋俯视,最后飞到厅堂来,伫立织机旁边,仰头朝七娘凝 视,许久都不肯飞走。七娘见了,十分惊异,她顺手抓起梭盒向白鹤 掷去。但见白鹤轻轻展翅,把梭盒子反弹了回来。

七娘又举起织布用的那根竹砚策,朝白鹤身上打去。没想到白鹤 一脚轻轻抖动,那竹砚策又被弹回来。这下,可叫七娘备觉神奇o

这一天,那羽毛丰 嫩、白洁如雪的鹤终不飞 走。夜幕降临,方慧石叫 七娘端出白饭、番薯米, 放在厅堂上喂白鹤。但是 白鹤一口也没动,便栖息 于厅中的神梁间。七娘和 父亲无可奈何,只好各自 入睡去了。

黑沉沉的夜,万籁俱 寂。方七娘在酣睡中,不 知何时进人了梦乡。金色 的阳光沐浴着朵朵盛开的鲜花,清风吹来阵阵沁人心脾的芬芳,小庭院窗明几净,方七娘正挥刀练武。

突然间,有一个白头老翁 出现在她的跟前,那老翁笑容

可掬地说:“我乃白鹤仙人,

今日特来相助。我有拳家正 法,似刚非刚,似柔非柔,名 曰鹤拳。你若愿意,我当全部

传授给你。

方七娘听后,真是喜从天 降;高兴得连忙下跪,拜鹤仙 为师。待她站立起来,那白鹤 仙人已无踪无影,只听得和蔼 的呼唤:“我就歇在厅堂的梁

上,天亮再见。

方七娘醒来,兴高采烈地把方才梦见的一切对父亲说了。天一 亮,父女俩就在厅堂上,跟着那只白鹤练拳。为此夜以继日的千锤百

炼,忽有一日如醍醐灌顶般融会贯通,创出了白鹤门拳法。

白鹤门拳法流传后世,已演变为宗鹤、鸣鹤、飞鹤、食鹤4种不同的拳种3宗、鸣、飞、食4种鹤拳既然同出一源,它们在技法和训练要求 方面就必然有许多共同之处。比如它们都讲三战为基本;都讲气沉丹田,练丹田功,以气补劲。技击时都要求内外合一,借助明暗二劲。 在身法上都要求头顶、项稳、拔等、松肩、松腰、松跨、提裆吊肚。 手法都要求五行变化,讲相生相克。步法都要求稳固,五点金落地,

但是,它们作为不同的拳种,一又各有其特点和独到之处:宗鹤 注重用“宗劲”,刚柔相济;鸣鹤以声催力,激烈勇猛;飞鹤舒展大 方,动作形象;食鹤轻巧快捷,灵活多变。

宗、鸣、飞、食4种鹤拳,因各自特点的不同,对身法、步法、手 法等方面也都有一些各不相同的要求。

鹰爪拳是模仿鹰捕猎动物之势演变而成的一种拳术。其起源,一 说是源于明代,戚继光《纪效新书•拳经捷要》记载有“鹰爪王之 拿”,言为鹰爪王所传之拳;二为清代中期河北雄县人刘仕俊所创。 刘仕俊1840年出生,少年时家境贫寒,以卖烤烟为生,但自幼十

分酷爱练武。一天外出卖 烟,到了晚上便在一家小客 栈住宿休息,深夜独自在院 子里练功,不料拳脚声却惊 动了同住一店的法成和尚。

法成和尚等刘仕俊练好 后对他说:“年轻人,你的 功夫练得不错,这对强健身 体还可以,要想防身克敌就 不行了!”

此时,年少气盛的刘仕 俊闻听此言后很不舒服,他 面露愠色,当场要与法成比 个高低,于是两人就在院中 比试起来。可是气势汹汹的 刘仕俊求胜心切,虽冲斗牛连续进攻三 招,他均被法成轻 易地一一化解掉,当刘仕俊第四次猛 出右拳欲击打对方 头部时,却被法成 用“鹰爪”手法紧 紧地拿住了刘仕俊 的手腕此刻刘仕俊使出浑身力气,左扭右转,始终无法挣脱。法成又顺势在刘的背部穴位 上点了一下,刘仕俊立刻感到全身酸麻无力,疼痛难忍摔倒在地。

这时刘仕俊如梦方醒,才知道法成和尚之武艺高超,便立即叩头 拜其为师,法成就欣然收刘仕俊为徒。从此,刘仕俊随法成苦练武 功,深悟法成鹰爪力之精奥,并创出鹰爪拳。

刘仕俊的传人“闪电英杰”陈子正后来将岳氏连拳、番子拳部分 动作与鹰爪拳融合而发展成一较大的派系,故又称鹰爪番子门。

陈子正,又名陈纪平,河北雄县李林庄村人,自幼好武,得少林 拳、番子拳、岳氏散手、鹰爪擒拿法之精华。擅鹰爪拳,被人誉为 “鹰爪王”。

1918来上海,表演“鹰爪罗汉拳”受上海精武体育会邀请,专授 鹰爪拳,还先后在上海大学、中国公学、圣约翰大学授艺。

陈子正后去香港精武会传艺,并赴新加坡精武会教拳。到新加坡 不久,就在擂台上用半个回合,击败一英国拳术名家,被授予印度尼 西亚短剑一把,剑上刻有“中国拳王” 4字。

自从陈子正在上海执教于精武会后,他的门徒学艺师成,纷纷南

下,因此鹰爪拳就传到了南方。后人不仅继承了下来,而且还有了新 的发展。

鹰爪拳的特点是姿势雄健,手眼犀利,身步灵活,发力刚爆。其 手型似鹰爪,即手指的第二、第三指节勾屈,手背后张。手法有抓、 打、拿、掐、翻、砸、锁、靠、崩、截、拦、挂等,注重抓拿;腿法 有蹬、弹、撩、踹、缠、穿、连环腿等;身法有俯、仰、拧、转、 伸、缩、闪、展等,讲究收腰紧劲;眼法有环、瞰、注、随等•,劲力 讲究脆、锉、提、紧。

鹰爪拳的功法主练鹰爪力和桩功。其套路有鹰爪拳、罗汉拳、 十二路行拳、八步追、八面追、五十路连环拳等。

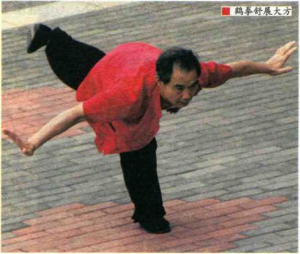

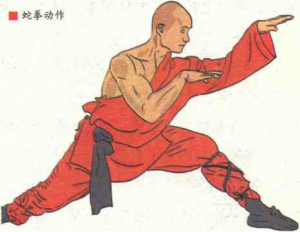

蛇拳属于模拟蛇的各种动作形象结合技击的象形拳类。主要流传 于浙江、福建、四川、广东、台湾、香港一带。

山东乳山一带自古多蛇,多为毒蛇,当地流传一句话:饿死不捕 蛇。话虽如此,但乳山一带,历来也不乏捕蛇好手。蒋煜其祖即以捕 蛇为生,传至蒋煜一代,捕蛇之外,另创蛇拳一套,乳山人称“无敌 蛇拳”。

蛇拳的动作开合得宜,刚柔相济,以柔为主,柔中有刚;上体要 求松柔,下肢则要灵活,做到步活而桩实。有很高的实用价值,在实

战中则要求:身要颤,步 要转,双手忽闪神要战; 圈绕步,步偕身,用指抢 喉快为准;龙戏珠,掌插 肋,勿手啄人勿顶击;脚 尖点,虎爪进,急来缓应 巧柔还。发劲同时还发 声,以声助势。

螳螂拳是我国著名的 传统象形拳,是山东四大 名拳之一,螳螂拳的形成 发展,是凝聚了明末清初 众多武术流派之长而成,

仅依拳谱所载就有“十八 家拳祖姓名”之说,可以 说幢螂拳是我国古代武术 文化的载体。

螳螂拳产生于明末清 初,相传由山东栖霞人于七观察螳螂捕蝉之动静,取其神态,赋其阴 阳,刚柔虚实之理,施以上下、左右、前后、进退之法,演古传十八 家手法于一体而创幢螂拳法。

于七因是义军首领,时有旧部下秘密找他,于七深居简出,不 轻易见客,与旧部下定暗号,凡来找他的,必须写一个“王”字, “王”字就是“于七”两字的重叠。后来于七索性说自己姓王,人呼 之为王郎,“郎”是男子汉的称呼,以后音误为螳螂。

将螳螂拳真正发扬光大的是海阳司马李氏家族四世祖李赞元之玄 孙李炳霄。

李赞元,清代顺治帝赐名赞元。1655年考中进士。翌年4月,任山 东道御史。因其奏言刚直不讳,皇帝称为“真御史”。1674年升为兵 部督捕右侍郎。

李赞元官居要职,门庭显赫,但家规甚严。《四勿诗》:“手勿 释诗卷,身勿著华服,心勿思邪事,行勿恃荫式”,为教子格言,故其 13子皆无纨绔之习。代代恪守家训,始有“三世八进士”之美谈。

李炳霄是李赞元之孙,清代乾隆年生人,他自幼聪颖好学,继承

家风,文武兼备,又精通医 理,未及弱冠就有附贡之名。 某年参加乡试不中,干脆弃文 从武。李炳霄本是豁达之人, 从此匿迹林泉,专一结交世外 高人和江湖豪侠。适逢机缘巧 合,索性又出家为道,号“升 霄道人”。

李炳霄挟技游历天下,遍 访武林高人,虚心学习,孜孜

以求,探索武术真谪,将十八家武艺融会贯通。他由 武人道,以道阐武,终得大成,后来得王郎螳螂拳真 传,由其门人发展成为多种流派。

山东螳螂拳主要流派有“太极”、“七星”、“梅 花”、“六合”四大派。七星螳螂拳和梅花螳螂拳在动 作的组合结构上更为相近。

两种螳螂拳许多套路名称,动作组合,攻防办法 等方面都大同小异。

南派螳螂又名“周家螳螂拳”,是清代广东人周 亚南创始的,其技术和理论与山东传的北派螳螂完全 不同,而与南拳各派技术却极相似。

除南北两派螳螂拳外,在北派螳螂的基础上又经 多年传习或与其他拳法混合,还有通臂螳螂拳、甩手 螳螂拳、光板幢螂拳、八步螳螂拳等产生。

螂拳的手法,主要是:勾、楼、采、挂、黏、 沾、贴、靠、刁、进、崩、打“十二字诀”。要求:

“不刁不打,一刁就打,一打几下”的连环进攻。

螳螂拳的风格,总的来讲,是快速勇猛、斩钉截铁、勇往直前的 气势。其特点是:正迎侧击、虚实相互、长短兼备、刚柔相济、手脚 并用,使人难以捉摸,防不胜防;用连环紧扣的手法直逼对方,使敌 无喘息机会。手法很丰富,既有大开大合的长打手,又有短小快捷的 偷漏手,既有肘靠擒拿,又有地趟摔打。 _

螳螂拳在套路演练方面,讲究快而不乱、刚而不僵、柔而不软。 套路结构严谨,动作之间衔接巧妙。外功是铁砂掌,内功是罗汉功。 常练螳螂拳,可以培养人们的坚强斗志和敏捷应变能力。

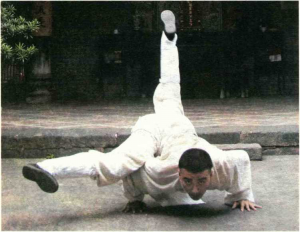

醉拳是模仿醉汉动作的一种拳术。这种拳打起来,很像是醉汉酒 后跌跌撞撞,摇摇摆摆,但实际上是形醉意不醉,是由严格的武术手 法、步法、身法等组成的套路。

醉拳中有“太白醉酒”、“武松醉跌”、“鲁智深醉打山门”、“醉八 仙”等名称。醉拳根据其不同名称而组成不同形象、不同内容的套 路,但都离不开醉形醉态的特点。醉拳由于其内容多跌扑滚翻动作,

故又被认为是“地趟拳”的一种。

鸭形拳是民间少有人知道的象形拳种。鸭形拳的 传流已有数百年历史。明代时峨眉山有位陆雅道人, 在山里鸭池中,仔细察看鸭群的种种形态动作,再与 拳术的基本功法相结合而创编出这套鸭形拳来。

鸭形拳举手投足间模仿鸭子走路时上身下体左右 摆动、两蹼着地步覆蹒跚、头颈后伸缩等形态。鸭形 拳特色是两臂自然甩动、双腿交替、脚蹬撩踢、身体 前后左右摆晃。

手法以掌为主,有勾、搂、托、插、穿、摆、 掖、掷等,前撩后拨,左右伸按,柔中含刚。步法有 弓步、虚步、行步、拖步、击步、挤步、跳步、辕转 步等,多处于半蹲状态,要求腿部功力要好。头颈前 探后拉,身体左右扭动,要求有很好的协调性。

浏览5,144次