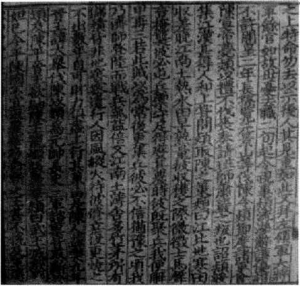

二、典籍文献中的吉光片羽

通过散布在历史文献中的一些相关记述,对于河北武术的发展演变概况,我 们可以产生总体上的大概了解。

(一)秦以前的河北武术记述

原始时期,工兵不分,以木石击物则为器,以之格斗即为兵。原始武器的萌 芽,也大概应当从木石开始。早在六十余万年前,河北地域就生活着闻名世界的 中国猿人——“北京人”,在其遗址中,就发现了大量原始石器,有石锤、石刀、石尖 嘴凿,还有不少骨器,有的锋刃至今尚锐。考古学家贾兰坡指出:北京猿人“在当 时的条件下,最得力的狩猎武器是木棒和火把”。®原始人生活于密林中,树枝磨 制成的木棒、木矛和石刀等,应当为人类最先创造的工具和武器。在大约距今一 万年前左右的新石器时代,原始石刀的制作出现了多种形态,有长方形、半月形、 条形的,在这些器具的刀背上钻孔,再加上长柄后,便可作为战斗砍杀用的大刀。 原始社会,武、舞不分。传说舜帝便十分注意教育子女进行习武舞一体的活动,舜 是河北人,据《路史•后记》中的相关记载,“舜有八子,始歌舞”。®这里的记述反 映的便是当时上层子弟的习武情况。

《韩非子•五蠹》中记载了舜曾经通过讲德修武而威服有苗氏的故事,这说 明,远在中国武术的萌芽时期,便非常注重对于武德的重视和提倡。武舞和田猎 也是奴隶社会进行军事训练的重要手段,战国时期的赵国人荀子对此就有论述, 〈〈荀子•乐论篇第二十》指出:手执干戚的武舞,不仅能习武健身,而且还可以用于 征战,“故听其雅颂之声,而志意得广焉;执其干戚,习其俯仰屈伸,而容貌得庄焉 ……军旅鈇钺者,先王之所以饰怒也”。在该文中,荀子还进一步指出“贱礼义而 贵勇力”等乱世之征。秦、齐、魏都是与燕、赵同时期的大国,《荀子•议兵篇第十 五》中就有关于魏国“武卒”、秦国“锐士”、齐国的“技击”等当时著名武勇人才的记 述,而且对其进行了相关评论:“故齐之技击,不可以遇魏氏之武卒;魏氏之武卒, 不可以遇秦之锐士;秦之锐士,不可以当桓文之节制;桓文之节制,不可以敌汤武 之仁义;有遇之者,若以焦熬投石焉。”在荀子的其他一些著述如《荀子•议兵篇第 十五》、《荀子•强国第十六》中,也有如“弓矢不调,则羿不能以中微”、“延则若莫 邪之长刃,婴之者断;兑则若莫邪之利锋,当之者溃”、“古之兵,戈矛弓矢而已矣 ……暴悍勇力之属为之化而愿”、“白刃扞乎胸,则目不见流矢;拔戟加乎首,则十 指不辞断”等与武术联系的相关内容,其主旨都是为了反复强调“德”的重要意义, 这些论述也成了河北武术中关于武德方面的经典内容。我国先秦即有“手搏”一 词,即徒手搏斗。《荀子•正论》中也有“捽搏”之说,并注:“搏,手击也。”®

春秋战国时期,武术功能有了多样化的发展,其最为突出的表现便是武术具 有了表演性、竞赛性与娱乐性。练武的目的已经不仅是为了战场上的运用,有时 也是为了赛场上的竞争。较武的刺杀搏击,不再局限于战场上敌我的生死拼杀,

国家体委武术研究院:《中国武术史》,北京:人民体育出版社19%年版,第26页。 国家体委武术研究院:《中国武术史》,北京:人民体育出版社丨996年版,第84-116页- 国家体委武术研究院:《中国武术史》,北京:人民体育出版社1996年版,第38.113页

同样应用于赛场上的表演与争雄。这时期最典型的史实,便是盛行的斗剑之风。 《庄子•说剑篇》庄子分别以“锋”、“傳”、“脊”、“镡”、“铗”等剑的不同部位为喻, 借用斗剑的道理来劝说赵惠文王放弃“日夜相击于前”的斗剑,励精图治、治国兴 邦,其关于剑术的阐述异常精辟——“夫为剑者,示之以虚,开之以利,后之以发, 先之以至”,短短数言,不仅反映出当时的斗剑技术已发展到很高的水平,而且体 现出对斗剑经验的深刻领会和理论的深人总结。“这段击剑要领,被视为武术技 击理论的纲领,其意义远远超出了击剑,可以看成是整个武术的一种战略战术理 论。它的基本思想是:故卖破绽,诱敌来攻,因敌应变,后发制人,夺取胜利。这 是中国武术的基本理论之一,至今仍是指导武术发展的重要原则”。$该文中同 样保存了一些春秋战国时期有关剑的形制、斗剑的仪式、尚武好勇、性情耿烈的 河北剑士及其衣冠特征等多方面的重要资料。在这一时期,一些武艺高强的世 家,还以传授武术而著名,如《史记》的作者司马迁就追述其先祖的一支,“在赵 者,以传剑论显",表明当时剑术已积累了较为丰富的技艺要领,形成了专门的学 问。

(二)汉唐文献中的河北武术

经历了秦代的民间禁武活动以后,汉代的河北武术有了明显的进一步发展。 《汉书.龚遂传》中在记述龚遂作渤海(沧州)太守时曾有“卖剑买牛,卖刀买 犊”的关于当时告示内容的相关记载,说明在汉代时,河北地域的沧州等已经有浓 郁的习武风气。曹氏父子在河北地域活动多年,据《三国志.武帝纪》中记载曹操 “才力绝人,手射飞鸟,躬禽猛兽,尝于南皮,一日射雉六十三头”。南皮位于沧州 地区,向以尚武著名,曹操在南皮的武勇表现无疑给历来以武功出名的沧州地区 增添了几许魅力。汉献帝建安十八年,曹操为魏王,都于邺(今河北临漳)。曹丕

①国家体委武术研究院:《中国武术史》,北京:人民体育出版社1996年版,第38、113页。

在《典论•自序》中曾说道:“余学击剑,阅师多矣。四方之地各异,唯京师为善。”① 从中可以看出河北地域在当时的武风兴盛之况。曹丕的《典论•自序》中还有关 于其与号称能空手入白刃的奋威将军邓展较技的描述,从中似乎也可大略感知当 时河北及其周围地域内武术比试的基本情况。

汉代军队长兵中最重要的武器是戟。《汉书•韩延寿传》云:“在东郡试骑士, 近幛檠,功曹引车皆驾四马,载檠戟。”矛是秦汉除戟外最常见的长兵。当时的河 北名将程普、张飞、赵云等皆用长矛。帝王所佩之剑,因帝王的尊荣,也就成了宝 物。据载当时刘备曾造有八口宝剑,其中“一备自服,一与太子禅,一与梁王理, 一与诸葛亮,一与鲁王永,一与关羽,一与张飞,一与赵云”。《名剑记》所引《古今 注》亦载:“袁绍在黎阳,梦神人授一宝剑。及觉,果在卧所,铭曰‘思召’。解之曰 ‘思召’为绍字。”®在这个故事中,剑也明明白白是受命的象征。由此显然可以看 出当时剑在人们心目中的尊贵地位。而从西汉开始,佩刀的风俗开始出现,《三 国志•魏书•袁绍传》中就曾有袁绍佩刀的文字记载。

三国两晋南北朝时期,河北地域深受战争的影响,特别是粗旷、勇猛的北方少 数民族的纷纷南下,更使得河北地域的民间练武风气浓烈,南梁诗人江奄在其《效 阮公诗》中有“少年学击剑,从师至幽州”的诗句,说明当时河北地域的幽州等地武 术盛行,其中有剑术精深者,曾引得四方之士前来学习武艺。该时期内,河北地域 出现了不少武术好手,如《北史•付永传》中记述的河北清河人付永,“有气干,拳 勇过人,能手执鞍桥倒立驰骋”,“年逾八十,犹能驰射,盘马奋槊”等。这个时期,

- 国家体委武术研究院:《中国武术史》,北京:人民体育出版社1996年版,第26页。

- 国家体委武术研究院:《中国武术史》,北京:人民体育出版社1996年版,第84M16页。

由于生于动乱之际,饱经国家忧患,不少有识之士,仍勤奋练武,怀有壮志宏图。 最著名者有河北志士祖逖与刘琨“闻鸡起舞”的故事。祖逖(266—321 ),晋朝范阳 人。轻财好侠,慷慨有节操,时晋朝大乱,逖率部曲百余家渡江,中流击楫而誓曰: “祖逖不能清中原而复济者,有如大江! ”他曾与友人刘琨共被同寝,“中夜闻荒鸡 鸣,蹴琨觉曰:‘此非恶声也。’因起舞”。鸡鸣时起来舞剑练武,固然是刻苦锻炼武 功,但更表现了有识之士的爱国精神和壮志豪情。祖逖与刘琨“闻鸡起舞”的故 事,也是这一时期河北地域的人们富于尚武精神的写照。在两晋、南北朝时期,武 术的娱乐性也得到了进一步发展,当时,无论南北,宫廷、民间均流行相扑活动。 南朝人任舫《述异记》在叙述了角抵发源于远古传说的蚩尤氏之后,写道“今冀州 (今河北省)有乐名蚩尤戏,其民两两三三,载牛角而相抵”,证明南北朝时期,冀州 流行角力游戏。®

隋唐时,赫赫有名的枪术名家罗艺,曾经在幽州一带称雄多年,后世的罗家枪 法据说即为其所传,罗艺之子罗成的武功则在《说唐传》、《兴唐传》等话本中脍炙 人口。以剑术著名的裴旻也曾经在河北任职,并且在这里留下了不少武功轶闻。 裴旻不仅剑术高超,其刀法也同样精绝。唐代《独异志》描述说他舞剑时:“走马如 飞,左旋右抽,掷剑入云,高数十丈,若电光下射,旻引手执鞘承之,剑透空而下,观 者数千人,无不悚怵。”据《朝野佥载》记载:“裴旻与幽州都督孙佺北征,被奚贼所 围。旻马上立走,轮刀雷发,箭若星流,应刀而断。贼不敢取,蓬飞而去。”《新唐 书Wl这样说:“裴将军曾随幽州都督孙佺北伐奚人,为奚人所围,裴将军乃舞刀立 马上,飞矢四集,迎刃而断。奚人大惊,遂解围而去。”裴旻不但拔打雕翎非常娴熟,

而且也是一名射箭高手。当时北平还有好多老虎,据《藏书》记载:“北平多虎,旻 善射,一日得虎三十。”

@在一天之内射死过三十只老虎,武力实非一般,所以,颜真

国家体委武术研究院:<中国武术史》,北京:人民体育出版社1996年版,第84-1丨6页。

刘万春:《河北武术>,北京:北京体育学院出版社1990年版,第35-41页。

卿对其大加赞誉的诗句中有“一射百马倒,再射万夫开。匈奴不敢敌,相呼归去 来”等美言绝非曲意奉承。裴旻不仅以武功高强享誉河北,而且在当时也是很有 名的人物,李白曾向他学过剑,王维也曾专门为其赋诗相赠:“腰间宝剑七星文,臂 上雕弓百战勋。见说云中擒黯虏,始知天上有将军。”

两宋至元朝期间的河北武术文献记述

两宋时期的武术拳械较之前代有了进一步的发达。宋太祖赵国胤本人就是 一个著名的武林高手,以擅长棍法闻名。据《铁围山丛谈》记载:“初,出侍左右宦 者,必携从二物,以备不虞。其一玉拳、一则铁棒也……棒纯铁尔,生平持棍既久, 而爪痕宛然。”《说部》讲:“赵匡胤的一条杆棒打天下,(杆棒,即三节棍)。知亦有 所本。”《辞海•三节棍》载:“相传即为宋太祖之盘龙棍,凡六路,共六十八棍,常用 破枪。”另外,戚继光《纪效新书》和何良臣《阵纪》中也有“赵太祖之腾蛇棒为第一” 的内容。在拳术方面,《清稗类钞•技勇类•叶鸿驹精内家拳》中也把宋太祖的拳 术列为天下之最,并有与赵匡胤拳术有关的说法:“艺祖性猜刻,秘其术,不欲传之 人,故人罕知者。后值大宴,艺祖被酒,偶洩之,且云将绘图附注,俾人传其术,大 臣在旁亦怂恿之。及旦,艺祖悔,然恐失信于大臣,乃立庙于少林,藏其拳术秘 本。” ®当然,《清稗类钞》中的这个记述是否确凿,还有待考证。

两宋时期民间产生大量武术结社组织,“弓箭社”、“忠义巡社”、“禳子社”、“霸 王社”等民间武术组织构成了这一时期河北武术发展的一个显著特色。这些武术 组织除“依时农作”外,就是“御贼备战”。他们“尝于庄井附近便处”,“教习武艺”, “带弓而锄,佩剑而樵”,遇有侵扰,就击鼓集合,“倾刻可致千人”且“晓勇敢战”, “敌甚畏之”(谭华《体育史》,高等教育出版社2005年

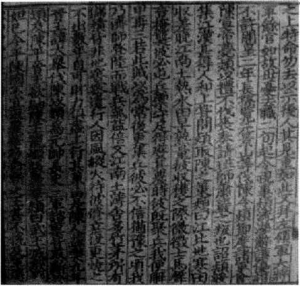

7月出版,105页)。据《宋 史.兵志》载:神宗熙宁三年(公元1070年)十二月,知定州藤甫言:“河北州县近 山谷处,民间各有弓箭社及猎射人,习惯使利,与夷人无异。”弓箭社是自发的民间 组织,人社者各置弓一张,箭三十只,刀一口。弓箭社发展很快,据苏轼调查,当时 仅“定保两州,安肃、广信、顺安三军,边面七县一寨内管自来团结弓箭社,五百八 十八村、六百五十一伙,共三万一千四百一十一人”。乡村基础上建立起来的弓箭 社,当时遍布河北北部广大地区,人数之多,范围之广是罕见的。除弓箭社外,北 宋末至南宋初,各地乡村居民还组织了寓兵于农的抗金武艺组织“忠义巡社”等。 忠义巡社当时遍及山西、河北、河南、山东诸省,发展规模甚大。在农村中以“社”、 “堡”、“山寨”形式出现的武艺结社组织,活动规模较小,多劳武结合,行侠仗义于 村落间。有的则以这种形式积蓄革命力量,而后发展成大规模的农民起义。如仁 宗景佑年间(1034—1037),河北、河东“不逞之民,阴相朋结,号为棍子社,亦曰没 命社”。

0这些农村武艺结社组织的出现,对于推动河北民间武术发展,发挥了很 大的作用。据《元史•列传第三十八》记载:“金末丧乱,所在盗起,(大名)南乐人 杨铁枪聚众保乡里。”可见,两宋以来,这种民间自发的武术组织在河北地域中一 直得到了继承和延续。

徒手的拳击搏斗与角抵,是辽、金、西夏及元等几个朝代的流行武艺项目,而 金、元时期的“角抵”中,有时还夹杂着拳击之术。元代初期便有职业摔跤手,摔跤 比赛时着装,跤手赤裸上身,管理摔跤手的机构叫“勇校署”,跤手的人数至少在百 人之上,据记载元英宗一次便“赐角抵百二十人,钞各千贯”。元代诗人胡柢曾有 《相扑二首》描写元大都角抵表演赛,诗云:“满前丝竹厌繁浓,勾引耽耽角抵雄;毒 手老拳毋借让,助欢鼓勇兴无穷。臂缠红锦绣裆襦,虎搏龙拿战两夫;自古都人元 尚气,摩肩累迹隘康衢。”诗中描写了元大都人们踊跃观看角抵的盛况。从描述 中,可以看出当时的角抵中,还有着拳击、擒拿的动作,不完全是摔跤之技。徒手 拳击之术,在元代则被称为“白打”,纳人了“十八般武艺”之中。元代流行的戏曲 唱本《敬德不服老》中就有“凭一十八般武艺,定六十四处征尘”、“他十八般武艺都 学就,六韬书看的来滑熟”等唱词。明人谢肇淛《五杂俎》记,“十八般武艺”的前十 七种都是兵器武艺,第十八为“白打”。“白打” “即手搏之戏”,俗谓之“打拳”。

@可 见,在元代早已将拳击之术列为十八般武艺之一,表明当时的拳术已发展到较高 的水平。

蒙古族崇尚武艺,且武器精良、技艺高超。但在元朝建立后,为加强民族统 治,采取了一系列禁止民间习武的政策,因而元代民间武术的发展受到了较大影 响。虽然元军的训练仍然保留了传统武术的主要拳械项目,如剑(单、双)、刀(单、 双)、枪、棍、锤、斧等,军队中的武术高手也很多,而且元代的武术在戏剧舞台上得 到了一定程度的发展,但禁止民间习武的统治政策又不可避免地影响到了武术实 战功能的继承和发扬。元大都即为今天的北京,从上述的内容中我们可以初步了 解这一时期内河北武术的发展概况。

浏览1,129次