960年,宋朝勃兴,中国的物质义明进人了一个划时代的新阶 段。农业技术的新发展.新土地的开垦以及农产量的提高,奠定了 宋代经济繁荣的基础。城市商业和手工业得到了迅猛发展.出现 了以商人为代表的新富人阶层.促进了饮食义化、茶文化、建筑和 居住文化的发展。传统的科学技术呈现出前所未有的巅峰状态, 货币流通中纸币的出现与扩大,火药及火球投掷器的发明,罗盘针 用于航海.造船技术中防水隔壁的发明等,都出现在宋朝。官僚政 治取代了贵族政治也不能不说是政治h的一大进步。历史学家们 普遍认为:宋代物质文明和精神文明所达到的高度在中闰整个封 建社会中可以说是空前绝后的。张择端画于1126年的《清明卜.河 图》,形象地冉现了北宋鼎盛时期东京的繁华景象。后来契丹、女 真、蒙古的相继南下,连年不断的战争阻断了这一发展势头,南宋走向衰亡。

宋代颁布教法格(图文并茂),对训练内容、训练方法、使用器 械均作了明确规定.成为训练的法典。

神宗元丰二年(1〇79>九月颁行的《教法格并图像》:“步射.执 弓、发矢、运手举足、移步;能马射,马使蕃枪、马上野战格斗、步用 标排.皆有法像。凡千余言,使军十涌十焉”。

关于考核方面也有明确详尽的规定。宋神宗熙宁元年 (1068),“诏颁河北诸军教阅法:凡弓分-等.九斗为第一.八斗为 第二.七斗为第弩分=.等.二石七斗为第一,二石四斗为第二, 二石一斗为第7”。

宋代注重对军队训练经验的总结推广。不论训练经验的推广. 还是教法格的实施.都须有专职人员进行传习,“教头”便应运而生。 庆历四年(1044)/•遣官司人陕西阵法分教河北军士就是中央派 出教头推行教法格的。王安石的《将兵法》使其作为一种制度确定。 中央派出武艺高强者到各路军中充任教头使兵知其将•将练其 十”。为满足各路军中教头的需要,采取短期培训或轮训的办法训 练基层教头。元丰元年(1〇78>曾向各路派出巡回教头队。

此外,宋代军队的武艺表演也很盛行,马端临《义献通考》卷一 五二《兵四》载:“太宗选军中勇十数百人,教以剑舞•皆能掷剑凌空 绕身,承接妙捷如神。每契丹使至,赐宴,乃出以示之。凡数百辈袒 裼操梃'力时入.各献其技,霜锋雪锷.6耀满空。及亲征太原,巡城 耀武,必以剑舞前导.观者神耸。”这种看起来令人“神耸”的徒步集 体表演.一方面卢势增大了.另一方面难度和实用性都明涵减退。

宋代武举,始于宋仁宗。先试骑射.然后试策。“以策为去留. 弓马为高下。”可是不久就停止了(《宋史》卷一五七,《选举志》三)。 后来.虽然也曾设立武学和恢复武举.以马射、步射、武艺、策略作 为教学和考试,但是并不被人重视。

宋代武举考试程序分四级:比试、解试、宵试、殿试。

试的内容包括两大部分:武艺和程义。武艺常分弓步射、弓 马射、弩踏、抡使刀枪器械等课目。程义包括策问与墨义。所谓 墨义试.即讲释《韬》、《略》、《孙》、《吴》、《司马》诸兵书大义.“以能 用己意或引前人注说解释义理明畅者为通”。所谓策问•即以时务 边防或经史事涉兵机者为问题.限百字成文。

宋代武举考试内容兼顾文武最大的意义在于促进了武艺人向 文武兼备方向的发展.是对武艺人重武轻义现象的一种纠正。

《武经七书》,又名《武学七书》或《七书》。北宋元丰7年 (1080)四月.宋神宗下诏交定《孙子》、《吴子》、《六韬》、《司马法》、 《=略》、《尉缭子》、《李丨(公问对》七种兵法.称为“七书”,并雕版刊 行,颁之武举.定为武学必读书.这是《武经七书》的来源。宋朝南 渡以后,又规定武举考试以《七书》命题。《武经七书》是我国古代 兵书史上第一部军事丛书。我国古代兵书很多.《武经七书》是其 中的精华部分。宋代武学始于仁宗庆历7年(1043)五月,经'月 而废停。神宗熙宁五年(1072)复建武学于武成卫庙。“武学生员 以百人为额”。当时对武学人学的资格作了不同规定:在京无品位 低级使臣、荫子弟、平民。

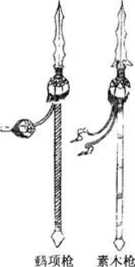

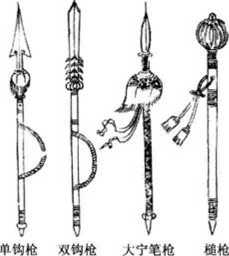

《武经总要》,宋天章阁待制曾公亮和工部侍郎参知政事丁度 等.奉宋仁宗之命历时五年编菓成书.宋仁宗亲自核定.并作序。 为中国第一部由官方主持编修的兵书。图2-52为该书中部分武 器图。

农村武艺结社组织兴起。两宋社会是以自然经济发展作为基 础的。这种一家一户小农经济的生产方式.带有很大的区域性.造 成不同地区的相对封闭。同时在封建宗法制度的影响下,乡社的 向心力很强。宋代农村武艺结社就是在乡村的基础h建立的。 《宗史•兵志》载:神宗熙宁三年(1070)十二月.知定州藤甫言:“河

北州县近山谷处.民间各有弓箭社及猎射人.习惯使利,与夷人无 异。”哲宗元祐八年(1093)十一月,知定州苏轼言:“今何朔西路被 边州军,澶渊讲和以来,百姓自相a结为弓箭社,不论家业高下. 户出一人.又白相推择家资、武艺众所服者为社头、社副、录事、谓 之头0。带弓而働.佩剑而樵.出人山坡,饮食、长技与北虏同。私 立赏罚.严于官司府。”弓箭社是自发的民间组织,人社者各置弓一 张•箭飞十支.刀一口。在乡社基础丨•.建立的弓箭社,当时遍及河 北北部广大地,人数之多、范围之广是罕见的。

北宋末至南宋初.各地乡村居民还组织了寓兵于农的抗金武 艺组织“忠义巡社”。“河朔之民.愤于贼虏,结巡社”.或忠义社。 他们“各随乡村多寡w结,推择豪右从年服者.以为正、副.置枪杖 器甲之属”。忠义社除“依时农作”外.就是“御贼备战”。他们“尝 于庄井附近便处”,“教习武艺”。忠义巡社当时遍及山两、河北、河 南、山东诸楫.发展规模甚大。

在农村中以“社”、“堡”、“山寨”形式出现的武艺结社组织,活 动规模较小•多劳武结合.行侠仗义于村落间。有的则以这种形式 积蓄革命力量.而后发展成大规模的农民起义。农村结杜组织的

武艺活动.开展的r的、范ra、程度不同.有的是防御外族侵掠的• 也有以反抗封建压迫、剥削而结社的。但这些结社仍有共同点.这 就是都具有较强的军事训练件质.即突出了实用件。以弓弩等冷 兵器为主的军事技能i川练.刀、枪等均为当时结社组织的主要装备 和训练内容。农村武艺结社组织的出现.在推动我闰民间武术发 展h发挥了很大的作用。

城市结社组织的武艺活动。在农村结社组织发展的同时.城 市结社组织也在发展,但城市的结社与农村有很大的不向。宋代 的城市改变了汉、唐以来城市中封闭式的坊里制度.形成开放式的 大街小巷。随之而起的是商业的繁荣。由于商品经济活跃.城市 人口大大增加。《东京梦华录》称汴京“人烟浩穰,添十数万众不加 多.减之不觉少”。这庞大的市民阶层,除了物质生活外.对文化生 活的需求也在不断扩大和提高,由此而兴起了以健身娱乐为主要 目的的武艺社团。

南宋时期都城临安府(今杭州)出现了“角抵社”、“相扑社”;射 弩有“锦标社”、“川弩社”、“射水弩社”、“川弩射弓社”、“射弓踏弯 社”;使棒的“英略社”等。据《两湖老人繁胜录》载.每社“不下百 人”。社的成员因社不同而异。如“射弓踏弩社成员大都为武 士,要求“能攀弓射弩.武艺精熟.射放娴习,方可人此社耳”。角 抵、相扑社大都是有膂力的角抵手;而“射水弩社”"则非仕宦者为 之.盖一等富室郎君.风流子弟,与W人所习也”。参加武艺结社的 成员.有的具有一定的技艺水平.大都是市民阶层.这些志趣相同 的结社者,互称为“社友”。这些人人社习武.非求柴米之资,而是 为了习武练技.强身健体.娱乐消。这些结社组织活动较为广 泛.有的在瓦舍、勾栏的“游棚”之处作场相扑”、“使棒作场”。有 的在庙台或教场.如相扑在“庙h露台走马、射弓则在“庙东大教 场内活动时间大部在节迎神赛会或节tl演艺集会城市结 社组织的活动特色是注重以表演、娱乐为主.与与时北方农村以习武御敌为的时组成的“弓箭社” 忠义巡社”等完全不同。

浏览3,528次