日本古代的武道文化深受中国传统文化的影响,从哲学理念的引入到武术技法的交流,随处可见中华文化的印记。同中国古代的称谓一样,日本自古也将各种武术技艺技法统称、概称为“武艺十八般”,以下即按传统的日本古武道技艺分类,将“武艺十八般”的技术构成简述如下:

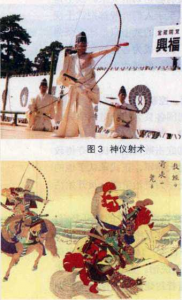

一、弓术

用弓射箭之术,日本古代称为射艺[图3][图4],明治以后称弓道[图5][图6]„古传流派有日置流弓术、印西流 弓术、竹林流弓术、雪荷流弓术、大藏流弓术、大进流弓术、大和流弓术、寿德流弓术、集斋流弓术、尾崎流弓术、片冈流弓术、矢泽流弓术等。

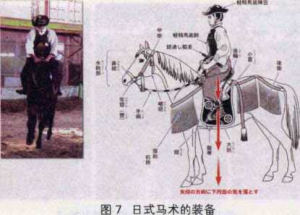

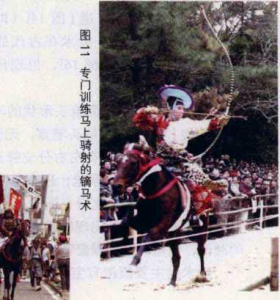

二、马术

即骑马、驯马之术[图7],是古代武士征战沙场的必备技能[图8][图9图10。除了一般的马术之外,古时还有专门训练马上骑射的铺马术[图11(镐即弓矢羽箭,铺马意即为骑射之术)。知名流派有御当流马术、大坪流马术、八条流马术、八丈流马术、高丽流马术、心强流马术、常心流马术、素鞍流马术、胜鞍流马术、恶马新当流马术、神妙流军马术、小笠原流骑射、一全流骑射、武田流铺马、吉良流弓马术、调息流驭术等。

三、枪术

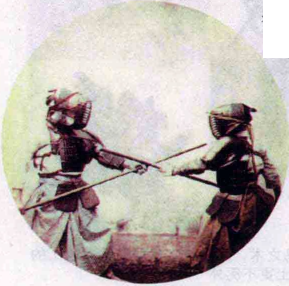

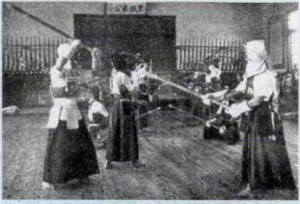

枪为古代战场常备主力兵器之一[图12]。日本长枪的形制与中国武术兵器基本相同,即在长棍的前端加上枪头,但枪头上没有枪缨,可以用此来刺击敌人,其中也包括像棍棒一样叩打和像筵刀(长刀)那样斩击的技法图16武士时代的练枪照片[图13],是现代铳剑道[图14](即步枪刺刀劈刺技术)的始祖。枪术在古代战场上比剑术更为普及[图15][图16],但现代练习者已经比较少了。

古时的日本枪根据枪头形状的不同也分为不同种类[图1力。如枪头笔直,无旁枝附加物的称为素枪;枪头下有左右分支锋刃与枪头交叉成十字形的称为十字枪;还有与中国武术中的钩镰枪相似,在枪头下安有镰形利刃的镰枪,镰枪又有单镰、双镰之分;而枪头上有倒钩的则称为钩枪,在搏杀时用以钩取对方枪械或长柄武器;另外还有一种出现较晚的管枪,枪杆上套有合手的管子,在枪头附近装有防止套管滑脱的圆箍,使用时左手握套管,右手持枪杆穿刺抖扎。

枪术的主要流派有宝藏院流枪术[图18]、佐分利流枪术、正智流枪术、观通流枪术、楠流枪术、贯流枪术、当流枪术、新当流枪术、本心镜智流枪术、武功离相流枪术、无边流枪术、中条流枪术、尽心流枪术、心眼流枪术、清坚流枪术、天真正流枪术、风传流枪术、一空流枪术、龟甲流半枪术、真当流枪兵法、福泽流军用枪等。

四、剑术(剑道)

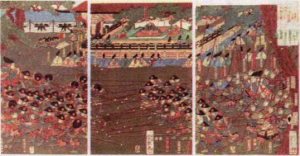

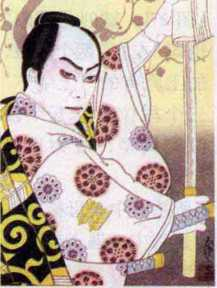

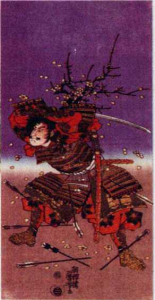

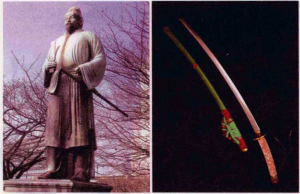

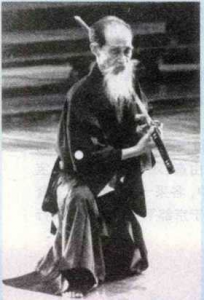

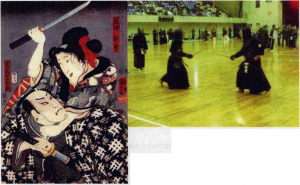

刀剑在古代被视为武士的灵魂与精神象征[图19]。日本武士必须常年佩刀,刀不离身[图20][图21][图22],故剑术是武士必须掌握、流传也最为普及的武艺技法之一[图23]。剑术在古时又称剑法、击剑、平法、兵法、小兵法、刀法、太刀打等。 明治以后始称剑道。

最初创定剑法三个段位者,据传为2世纪初,日本景行天皇之子“日本武尊”[图24]。此说乃是记载于距此六百年后(712年)完成的日本最初之书《古书记》和《日本书记》上的,但书上的内容大多属于类,似神话的传说,内容就令人怀疑了。到4世纪中叶,在常陆国鹿岛的国摩真人,创出“神妙剑”的剑法,即为有名的“鹿岛之太刀”,后世流派多源出于它。8世纪末,桓武天皇的皇宫大夫和气清磨,建立武德殿,使武人于此练武。此后从桓武天皇至历代“平安朝”的天皇,每年的五月五日,武士们都要在此举行天览比赛。到了平安中叶的11世纪初,由过去在战场上实战的经验,武士们发现在马上作战时,使用砍斩的机会比刺击为多并较有利,也为了较利于拔刀,遂将原来单手使用,以刺击为主,砍削为副的双刃三尺直剑,改变形体为双手使用,以砍斩为主,刺击为副的单刃弯刀,也即成为今日“日本刀”的雏形[图25][图26]

镇西八郎源为朝[图27],复创“阴阳”也即“左右”两个段位,加上原有的“上中下”三个段位,其五个段位的构型,成为后世的剑道规范。

源义经(幼名牛若丸)[图28],“平治之乱”中其父源义朝被平清盛所杀,中其母被掳并纳为妾。故义经得免死,软禁于山城国鞍马寺,读书习武。一日,于后山山谷中,遇上自称为“天狗”的异人传授剑技。义经将其融入日本刀独特的用法,成为源家一统的剑法。此剑法遂经其门人传播推广,成为有名的“京八流”或称“鞍马八流”,其支流等一直流传至今。

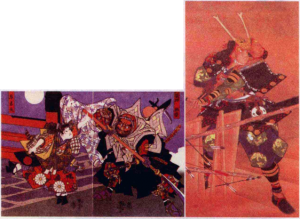

镰仓朝以后,攻防的剑技与武具,也进步与发达了。为了防御战场上强而有力的矢箭,武士必须穿着厚厚的甲胄,而一旦到了白刃战时,为了对付此类甲胄,就必须用三尺以上,甚至于达到四至五尺长的太刀,把剑尖垂斜于右或左后,扬剑 从斜上方往斜下方砍下,或从斜下方往斜上方挥斩,所以产生了剑术中“构”的构型【图29]。

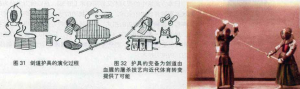

室町幕府末期到战国时代,在1544年火绳枪输入日本之后,厚重的甲胄已失去其防护的能力,武士们遂改穿利于进退的轻巧护甲,刀剑的尺寸也改短。佩刀(刀刃向下,水平式挂吊于腰带上)改成为刀刃向上,斜插于腰带上,剑技也以攻击颈、喉、腰、腋下、股间与手脚关节等,护甲保护不到的地方为主。此时代学习剑法,以真剑、刃弓、木刀等作“型”的练习[图30]一代剑圣上泉伊势守信纲,发明了以三尺余长的竹子,从留下刀柄的部分,往刀尖方向逐段割成四片、八片、十六片或三十二片,再以厚木棉布作成袋子把它套起来,做成可直接互相击打练习的“袋竹刀”。但一直到后世它除了被新阴流,新当流,和部分一刀流所接纳沿用之外,流传并不普遍。

战国之后,经桃山时代进入到江户时代,天下剑豪辈出,武道之兴盛达最高潮。"64年前后,中西忠藏仿拟头盔、护胸、笼手而发明了面、胴、小手等护套,并将竹子割成四片,加上先革、中结、约丝、柄革、铐而做成竹刀,然后限定打击有护套保护下的任何地方。当时剑术的练习与比赛,也就是现在我们所学习的“剑道”的最初雏形。但各流各派,仍保有其各自独创之“型”的剑法,故以真刀实战,仍需辅以型的练习。到德川幕末为止,日本的剑法流派,多达二百余流[图31][图32]。

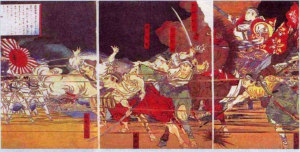

明治维新后,废藩治县,失去主家的武士们,纷纷沦为浪人。1876年发布除军人警官之外,一般人的带刀禁止令,使原来的武士们,为了生活,不得不转事农工商之工作,但又因不擅其事,以致陷入衣食无着,生活穷困的地步。

明治十年西南战争爆发,警视局招募全国剑士,组织“拔刀队”讨伐西乡隆盛[图33]。同年五月,集各地剑士举行击剑会,首创制定“胜负三次”的办法,并由直心影流,鞍马流,宝山流,立身流,一刀流,自源流,无念流,柳生流,镜新明智流等十流中,各采一式,制定成“警视厅流”之剑道型,此型后来也为全国的学校所采用。明治二十八年于京都平安神宫内,举行武德祭,重建武德殿,成立“大日本武德会”[图 34],三十六年制定范士、教士之称号,后再加炼士。

第二次世界大战战败后,日本国土占领军总司令部认定剑道为残酷恐怖的武技,遂与射击、铳剑术等一起全面禁止练习,一般人所拥有的护套,全部没收并予焚毁。后来森顺造氏等出面陈情并反驳剑道禁止。昭和二十四年举办战后首次全国剑道竞技大会。

图35日本古武道中的拔刀术又称居合术,是以拔刀出鞘为起始状态而展开攻击的剑术图34日本军国主义泛滥时期,剑道被作为强化 B本军人法西斯武士道精神的手段而大肆推行于军 队、学校,成为“国家剑道”为日军在亚洲太平洋地区的战争助纣为虐。

五、拔刀术(居合术)

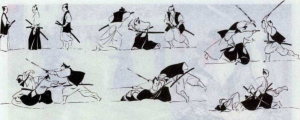

日本古武道中的拔刀术又称居合术[图35],是以拔刀出鞘为起始状态而展开攻击的剑术。其中除了拔刀的技法外,套路和技术中同样包含各种各样剑击的招式,此外还有配带刀剑时利用的柔术招式。居合术一般使用长刀(大太刀或打刀),分为以坐姿拔刀的居合和以站姿拔刀的居合。部分古传流派则还保留着小太刀和怀剑(即短刀)的拔刀技术。

图36古时的拔刀术(居合术)十分适合作为突袭对手的剑法而使用,所以当有刀剑突然斩来时,随之而应对的也必然是拔刀术(居合术)

古流拔刀术(居合术)与古流剑术被同称为日本实战剑术的双翼,缺一而不可。古流武术中一般的剑术指的是格斗者已持剑在手(即刀剑已出鞘),双方以实战准备的架势而展开攻防的刀法剑技,故一般所说的剑术指的都是公平对决状态的刀法;而拔刀术(居合术)施用以前,刀剑往往是处于纳刀入鞘的状态,所以古时的拔刀术(居合术)十分适合作为突袭对手的剑法而使用[图36]。因为手持利刃欲靠近突击对手时,人未近身,对方必然已有所警觉,故可悄然于无形中不露声色地接近对方,然后乘其不备突然抽拔佩刀,斩击对手。反过来,拔刀术(居合术)亦可应用于对突然袭击的防卫反击,由于被突袭时,随身所佩的刀剑往往也是处于纳刀入鞘的状态,所以当有刀剑突然斩来时,随机应对的也必然是拔刀术(居合术)。拔刀术的技法并不仅限于单纯的拔刀出鞘之术,还包括拔刀之后而随之展开的劈斩突刺等后续攻击,只是由于这种剑术的起始动作是拔刀挥斩,所以被称之为拔刀术。现代日本则称之为居合道或拔刀道。

很多古流剑术流派、综合古武道流派和部分古柔术流派中都包含有居合拔刀术,也有以居合剑术为主的流派。主要的古传居合流派有神梦想林崎流居合(又有林崎流、林崎梦想流、梦想神传流等名称)、沟口流居合、关口流居合、田宫流居合、影山流剑术居合、片山伯耆流居合术、无双直传英信流居合术、大森流居合、近理三教流居合、沈流居合、双流居合、无形流居合、兴神流居合刀术、道坤多客流居合木太刀、圆心流居合据物斩、鹿岛神道流剑术拔刀术、柳生制刚流拔刀术、钟卷流拔刀术、转心流组讨拔刀鞘离、初实剑理方一流甲胄拔刀术等大小七十余派。

六、用万术

短刀又称怀剑[图37],是一种没有刀盘护手的短刀,长九寸五分,与中国武术中的匕首、短刀、短剑类似,一般是作护身武器之用。一些古传剑术流派和柔术、小具足流派中都含有短刀术技法[图38],如日下真流柔术与短剑术等。

浏览926次