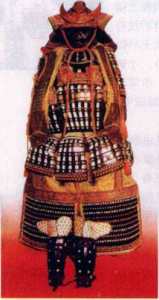

胴丸出现于平安中期,来源于挂甲[图49],初始时,是下级武士着用的铠甲式样[图50]。

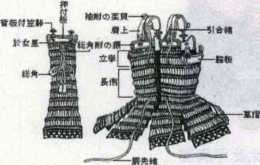

初始胴丸主要由系肩的押付和高纽、主体胸板和身甲,以及腰下草摺和菱缝板所组成的,引合在左肋,比大铠要简单很多[图51]。胴丸的甲片数量是有规定的,一般为前立举二段、后立举三段、长侧四段、草摺八间四段[图52]。

'在平安时代的绘画中可以看到穿着胴丸的武士形象[图53]:头戴无前立的星兜或者乌帽子,身着胴丸,腕上是粗糙的片笼手,光腿无裤套胫巾,赤足。所有这种形象的,都是骑马武士的郎从,也就是后来的足轻阶级。

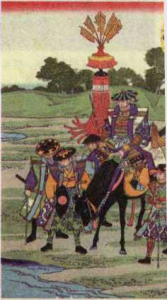

胴丸刚出现的时候,为竹、皮质地的轻武装[图54],裸足的下级武士专用,多为粗制滥造的产品。到了镰仓时代,部分上级武士也为了追求轻便而使用胴丸。当然,他们的装备是和普通卒子不同的:锹形前立星兜,精致的胴丸,有袖甲,皮笼手,着膈当和皮沓——最重要的是,他们骑马[图55]。

胴丸终于上升为重武装,并且在上级武士中逐渐流行开来。因为新时代的战斗模式,已经从旧时以骑射为主体,变成在复杂的地形中大规模集团接近战为主体。因此,胴丸变成了骑乘和步战两用的重要甲式。

佩楣(最早是在裤子大腿处缝以皮片)出现了[图56],太刀和筵刀被普遍使用。用来胸前结绪的非常艺术化的杏叶也出现了。现在藏于春日大社中的,据传是楠木正成使用过的黑韦威胴丸,是日本的国宝。

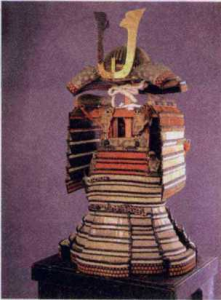

室町前期,配合胴丸的出现,古旧的星兜衰弱了,筋兜流行开来。 而且盔的基本形状,也从大F3山形向阿古陀形演化,笠^使用量增大[图57]。胴丸本身,向窄腰、短摺发展,露出的大腿部,用大立举的佩楣来辅助防护。室町中期,是腹卷和胴丸的全盛时期。

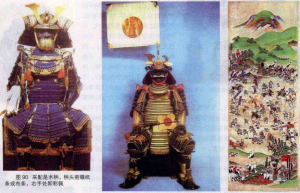

室町后期,对应下剋上的风潮,胴丸的使用更加普遍化了。原本的胴丸,基本使用很朴素的黑丝威编扎,而到了这个时候,肩取、胸取和腰取这三部分,改用三种颜色以上的色色威[图58][图59],华丽和豪华达到了极致。

胴丸、腹卷、腹当,这几种铠式,经常被混淆。 其实越到发展的中后期,它们越是互相影响,哪有那么明确的形质区分?

要区分腹卷、腹当和其他铠式,非常方便,主要看它开口在什么地方。符合日本独有的左肋开口形式,就是大铠、胴丸等;与世界其他民族相同,开口在背后的,就是腹卷或者腹当。

腹当最早出现于镰仓后期[图60],作为用料俭省的下卒轻武装,被广泛运用。一直到室町中期,腹当依然保持它最初的形态,无袖,一般由一块胸腹甲、左右长侧,以及附属的草摺组成。两片长侧上系有索带,在背后交叉并搭过肩头,在胸板上端系扎固定[图61],靠此方法来固定腹当,背后没有防护。足轻、射手广泛使用腹当,而上级武士只作为临时轻武装(比如防身、临时巷道混战),才偶尔使用。到了室町后期,大批锁腹当出现。所谓锁腹当(或胴丸、腹卷),就是用大片的皮革连缀成甲,工艺更加简化[图62][图63]。

由于腹当又被称为上腹卷,似乎它是由腹卷转化而来的,但其实正好相反,腹当才是腹卷的来源,它的改进型独立分类变成了腹卷。先有“肚兜”一样简单的腹当,然后由腹当两肋延伸出两大片背甲至背后系结,便诞生出一种新型铠甲——腹卷[图64]。

腹当与腹卷最大的不同,就在于它的三间草摺很短,甚至干脆没有草摺。由这些描述,大家可以看出,腹当完全是步兵用轻武装[图65]。

战国时代,是日本铠甲的鼎盛时期,不仅有著名的甲胄师大量出现,而且新的部件、新的扎甲方式,甚至海外新的铠甲式样不断涌现,并且为今天留下数量巨大的甲胄文物。

首先,战争频繁使得甲胄工匠因为甲胄损坏量大而日夜赶工,捉襟见肘。因此,甲胄制作方法更加简略化,同时也合理化,删除了许多不必要的附件和制作步骤。缀扎简单的伊予扎出现了[图66][图67][图68]。威式也出现了新的种类,如毛引威、素悬威、板物素悬威等等。

江户时代前期,甲胄的主流为具足,胴丸逐渐退出实战舞台。那么什么叫“具足”呢?

“具足”一词取自佛教词汇“诸法具足”,意思是“什么都聚齐”,铠甲如何叫“具足铠”呢?那就意味着日图66伊予扎是一种扎制简单的方式,即将若干铁圈上下缀连而成本铠甲发展至此已经诸般部件聚齐、具备,再不会有什么漏洞了。

日本铠甲至此也的确已近完备,不仅铠甲工艺日益精良坚固,而且又有“鬼面”、“颊当”、“喉轮”等新铠件的运用[图69],加之以前诸般如“胁楣"、“笼手”、“梅檀板鸠尾板”等等部件,也的的确确是“凑齐”了,可以当之无愧地算做“具足甲”。

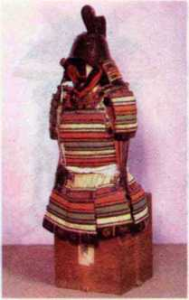

那么“具足甲”和“当世具足”的区别是什么?简单说,如果一个武士有祖传的“大铠、腹卷、胴丸”等古甲,那么他为它们添加齐全“胁楣”、“笼手”“梅檀板、鸠尾板”、“鬼面、颊当”“喉轮”等部件,就可以旧貌换新颜,算做“具足甲”[图70][图71]。

如果是采用当世(战国时代)技法制作的新甲,就无疑是“当世具足”了。

江户后期,铁炮的使用日益增多,旧式甲胄已经全都无用。 为了武士的体面而制作的华丽的胴丸,不但有梅檀板和鸠尾板,甚至还吸收当世具足的特色,添加了喉轮。梅檀板和鸠尾板的添加,说明胴丸也和大铠一样,式开始接近,已经很难区分了。

江户以后的很多当世具足,都受腹当相当大的影响,尤其是西洋铠甲传入以后,后开口的式样日益增多(当然,比如二枚胴、五枚胴、桶侧胴、佛胴、南蛮胴等。马铠札、鱼鳞札等甲片连缀法也直接来自于锁札法。采用这些新技法制作的铠甲都是“当世具足"[图72][图73][图74][图75][图76][图77]变得只有装饰作用了,各种铠图70图71胴丸具足南蛮具足顾名思义,是从西方传到东方的盔甲。根据当时历史记载,那时候盔甲主要出自两个欧洲国家,一个是佛兰德,也就是现在荷兰,另一个是意大利。最早传入日本的南蛮甲胄大概要算是第六天魔王织田信长所用的甲胄(但这也是个传说),怎么来的不清楚。

有正式记载的是在桃山时代,那时候铁炮(火枪)的威力早就世人皆知,应付办法就是穿上南蛮具[图78]。但是据记载当时南蛮兜是日本人仿造不了的(因为它是一个整体,而非日本那种几片铁组合而成的)。丰臣秀吉在位时,从各种途径搞到了四套完整南蛮甲胄,两套意大利的,两套佛兰德的,经过加工(安上草褶,等),制作成日本的南蛮具足。关原之 战时传说德川家康也搞到了两套南蛮盔甲,加上秀吉的四套,一共六套。“天下有六套南蛮具足”[图79][图80]也是当时世人皆知的,所以它也是荣誉的象征。比如日本国宝之一的黑田长政的南蛮兜[图81]就是那时秀吉御赐之物。

但是桃山后期到江户初期,又一下子冒出好几套南蛮具足。那是一艘荷兰鹿特丹东方贸易公司的船带来的,该船和船队走失了,带着货物包括三箱南蛮盔甲,来到了日本。意大利传教士闻讯赶来救援,发现它是荷兰的船后;由于宗教问题,诬蔑它是海盗船,但是德川家康没有听信他,将船长留在身边做了参谋,为他命名为三浦按针。

到了江户中后期,关于南蛮具足的记载就很少了,大概是和日本那时候盛行盔甲复古,闭关锁国有一定的关系。

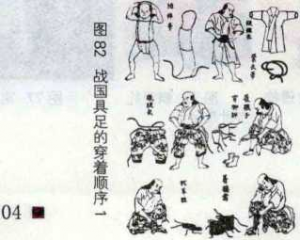

战国具足的穿着顺序是:1.套笼手,并且扣上中指和拇指根部作二次固定;2.前绪(悬绪)和后绪(悬绪)在胸口打结,扎束衣服;3.戴上喉轮、颊当、佩楣等附件;4.穿着胴丸;5.结绪引合;6.戴头盔,着草鞋,佩戴武器[图82][图83][图84]

文章开头我们就讲过,日本是个极其具有文物保留传统的民族,尤其古代兵器铠甲更是传世数量惊人,下面我就列举一些著名战国大名或武将的铠甲,大家欣赏一下[图85]。

简要说了下日本铠甲,我们再谈谈武士在着甲同时一般会采用的配套服饰或道具。

阵羽织是在战国时期非常流行的一种衣物[图86][图87],由绢等所织出来的无袖羽织,再配合上铠甲或保护物穿上。亦称为具足羽织。 阵羽织之名,源于战国时代,以在战阵所穿着的羽织得名。羽织是无袖和服,穿于铠甲之上,特色是方便美观、兼具防寒,并能显示其威仪。由于美观方便,阵羽织到了江户时代更加盛行,不过不限无袖。武士出外打猎等几乎都会穿着,甚至成为女扮男装出外的服饰。由于太过流行,及男尊女卑等原因,到了江户中期(大约1750年代),幕府还特地下达禁止女性穿着羽织的规定,到明治时代才正式解除。

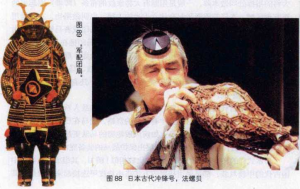

武士手中常有的道具首先是钟鼓之类的战斗信号。日本古代做冲锋号使用的,是法螺贝(所谓大吹法螺是也)[图881。另外钟的形制类似于锣,鼓全称是“背负太鼓”,一人背负,一人敲响。军配和采配恐怕是日本独有的道具了。军配全名为“军配团扇”[图89],是用皮或薄铁制成的团扇,最早上画带有金刚界大日如来种子梵文的圆阵、十二天干地支、二十八星宿等图像,是军师用来推算吉凶方位的工具,后来演变为大将所持,而且似乎除了 扇凉别无特殊用途。采配是木柄,柄头密缀纸条或布条[图90],挥动时可互相摩擦发出响声。

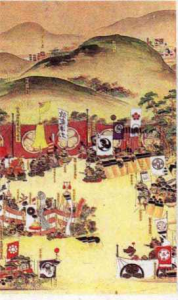

相信看过日本古代战争题材影视作品的朋友,一定对日本武士上阵时在 背后树起的旗子感到好奇。士兵背后的小旗叫做指物[图91][图92],用以区分不同的队伍和兵种。比如信玄的传令兵背后的指物画的是类似螟蚣的虫。 大将的指挥处叫做本阵,一般是用画有大将家纹的布条(阵帷)围起来的正方形区域。本阵的周围竖起高达六七米的大旗,也叫做指物,主要是用来标示本阵的位置。大将本人有自己的旗标,叫做马印或者马标,一般由旗本手持保护跟随大将,大将坐定本阵以后,会把马印插在显眼的位置,鼓舞本方士兵士气。当然如果马印倒了或者被敌方抢走,那是很丢面子而且致命的——伴随而来的常常是本方士兵的全面溃败。马印不都是旗子,还有别的东西,德川家康的马印是一把金箔做的折扇。还有的武将用兜(头盔)做马印[图93]。

骑兵称雄古代战场长达千年,装备优良的骑兵在敌人看来如同不可战胜一般。日本只有武士身份的人才有骑马的资格,战马在日本古代军事史中占有极为重要的作用,在战场上如疾风般驰骋的马队更是战国时代所特有的画卷。那么,日本古代有没有发展出保护战马的装备呢?

日本式样的马铠与同时代的中国式比较相似[图1],其组成方式类似中国古代的甲骑具装,都是采用挂甲的方式将小块皮甲连接起来,但是在具体结构上又有不同。中国式马铠包括:面帘(护面)、鸡颈(颈甲)、马身甲、当胸、搭后(护臀甲)、寄生(马尾束具)[图2]在不同时期的称法不同。相比而言,日本马铠则缺少躯干甲和对战马胸部的防护[图3],估计这一点与日本骑兵很少担任冲锋任务有关。虽然自明治维新之后,日本在马种的养育上取得了巨大的成就,通过良种引进方式育出了 非常优秀的马种,但是在此之前日本的马种非常低劣。日本最早的马是从朝鲜、中国引种而来的,但是陷于岛国的条件使得马匹因为缺乏可以优选的条件而逐渐退化,而日本在对外贸易中又难以进口到马匹。到战国时代,日本的矮小马种虽然适应在山地活动,但是其负重能力较差,也并不适用于冲锋。毕竟在这样的一个多山岛国是难以发展出成熟的骑兵战术的。

日本古代有着骑射的传统,直到今天仍然以传统仪式的形式保留了下来,被称为“流铺马”[图4]。但骑射的战法以机动性为第一位,自然不需要使用马铠。而且日本古代发动骑马冲锋的情况其实非常的少,其作战以徒步为主,即使骑马武士也常常被要求在战场上下马作战。既然缺少这种需要,所以日本马铠不发达也就很好理解了。至于日本马铠的起源,我并没有找到相关的资料,只能认为其出现在战国时代,从简单的战马护面发展而来。也许在此之前日本曾经从中国引进过马铠,但是却缺少可以支持的资料。虽然日本保留下来了大量的甲胄实物,但是马铠保留得就非常的少,其中比较著名的一款藏于川越博物馆[图5]。

综合了以上诸多原因,马铠也并不流行于战国时代。因为马铠会降低机动力,而有资格使用马铠的武将又并不需要亲自上阵厮杀,这就让马铠的存在陷入了尴尬之中。在战国时代有据可查的就是织田信长在安土所进行的马阵(阅兵式)中提到,在这些盛大的马阵中,战马会披上豪华复杂的武装,其中也有着马铠的使用[图6]。然而这些马铠都作为装饰之用以显示骑马者的威风和地位。

亚洲各国马铠多数采用皮革或锁子甲作为材料,我国宋代就使用锁子甲式马铠,奥斯曼帝国的禁卫军骑兵常使用锁子甲结合铁皮的马铠。日本马铠的前胸有铜制和皮制两类,是否有铁制则未知。甲片多以方形或圆形硬皮或铜皮制成[图7][图8],着色光亮,镶镀金银或漆红漆黑[图9〕。至于战马的护面,则多为木质,便于雕刻成所需要的形状[图11][图10]。战国时代出于实战用的目的也许有铁制的护面,但是现存江户时代的马护面为了做出所需要的形状,都采用木质材料,然后再在上面进行漆绘。日本战马的护面常常有耳有冠,所以称为耳覆。

博物馆中战国时代所留传下来的文物,其材料为革,在上面涂漆图12[图13],在一些部位也使用了布料和纸(日本在低级的胴丸中也常使用多层的纸作为甲片)。据说这些布料和纸非常坚韧,可以挡住刀剑的劈砍,不过从照片来看其图13局部防护作用似乎比较有限,也许只能算是马衣。护面的形状模仿的是龙头,虽然保存状况一般,但组件基本完整。 图12然而,到了和平的江户时代,马铠的应用反而大大广泛了。德川时代的大名们在前往江户城的路上,以各种豪华装束显示自己的身份地位,马铠(马衣)作为一种重要的装饰用品,其式样自然也会引起人们的注意。总的来说,日本马铠的防护作用非常的低,只能勉强抵挡一定距离处的箭矢。即使战国时代的实用马铠也无法提供让人满意的防护力。但其更为重要的作用是提供装饰,让马上的大将显得威严难抗[图14]。

现存的马铠护面都是样式奇特的作品,多取龙头的形状以产生威吓作用,与武士们所用各种式样的兜有异曲同工之处。日本兜中也有很多采用龙形前立,显得威风凛凛,也暗含威压之意[图15]。

作为收藏品而言,马铠的价值要比甲胄小很多,明治维新的大潮中很多马具器物也散失掉了。 因此即使在日本也很少有完整的马铠保存下来。

浏览956次