它不仅是刀,更是精神,是信仰,是历史,是无数生命的血与泪。

昆夷道远不复通,世传切玉谁能穷。宝刀近出日本国,越贾得之沧海东。鱼皮装贴香木鞘,的诗句,黄白闲杂铺与铜。百金传入好事手,佩服可以禳妖凶。”这是北宋文人欧阳修《日本刀歌》中赞颂了当时(平安时代)日本制作宝刀的精良。当时的中国人已将之称为宝刀。越地(今中国华南地区)的商人专为购刀而前往日本。由此诗可看出日本刀在平安时代后期,镰仓时代初期时已被外国认可,并成为日本的输出产品之一。

也可以说,日本刀早在武士阶层还未登上历史舞台时就已经成为蜚声海外的“日本名片”,无愧堪称“日本国粹”世界三大名刀之一。

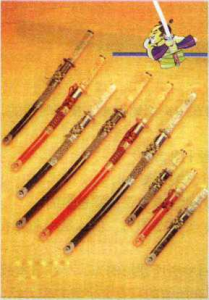

日本刀(I」京/u 5 Nihontou)在日本又称为刀(力、我Katana)。全称为平面碎段复体暗光花纹刃,依据形状、尺寸分为太刀、打刀(刀)、胁差(胁指)、短刀等。广义上还包括长卷、刀、剑、枪等。 自古以来作为武器的同时以其优美的造型著称,很多名刀被当作美术品收藏并寓含着武士之魂的象征意义。与其他国家的刀类不同,日本刀最大的一项特点,就是在外形装饰之外刀体本身展现出的艺术感。

一、上古时代

平安时代末期之前的历史归类为上古时代,刀形有别于现在常见的日本刀,或为直刃或带双锋。上古刀极为罕见,是重要的考古材料。

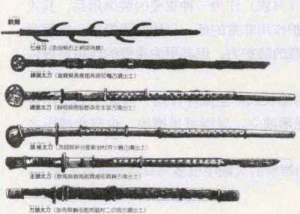

日本古坟时代已经出现铁制刀剑[图1][图2]。譬如崎玉县的稻荷山古坟,和岛根县的造山古坟都有铁剑出土。 从稻荷山古坟出土的“金错铭铁剑,制作于公元471年,是为纪念雄略天皇的功绩而作。刀上刻有115个汉字。但这个时代的刀剑多已锈蚀。

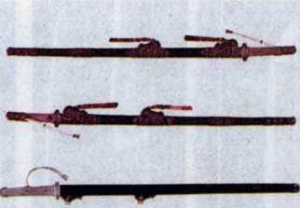

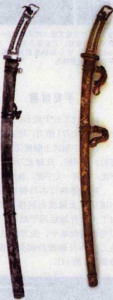

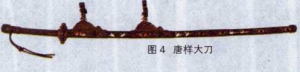

7-8世纪以后的刀剑保存比较完整,有名的有四天王寺的丙子椒林剑、七星剑,正仓院的金银钿庄唐长刀等。 据考证这些刀剑多为中国朝鲜的舶来品。这个时代吴(中国东南部的总称)的刀被认为是最好的。同时外国的锻造工艺大量流入,也使得日本的锻造水准大幅上升。正仓院藏有一批被称作为“唐大刀”[图3]的上古刀和被称作为“唐样大刀”[图4]的日本仿制上古刀。

迁以及日本是何时怎样创造出独特的弯刀等疑问还未能充分阐明。普遍认为平安时代中期(10世纪左右)承平之乱和天庆之乱发生以后,直刀逐渐转变为弯刀。同时制作工艺也由平造转为类似菱形的镐造刀。制作工艺的改进使日本刀更加坚固而且锋利。 这一过渡期的典型样式是刀身刀把为整块铁打制而成的“毛拔形大刀”[图5]以及带有两刃锋构造并有弯曲刀反的“小乌丸”型刀[图6]。毛拔形大刀以伊势神宫所藏,传为藤原秀乡使用过的一把最为著名。

二、平安时期

此朝代正处于武士扩权时期,也是日本刀由直刀改为弯刀的过渡时期。现存平安期刀剑绝大多数是太刀[图7],短刀并不多见,中刀则完全没有、镰仓中期武士制度完全确立。为因应武士阶级兴起所需,锻刀界于镰仓中期展现出多彩多姿的冶炼风格,比如太刀豪壮的造型配上华丽的丁子刃文。代表性刀工有京都粟田口派、相卅来字派、福冈一文字派、备前长船派等[图8][图9]。室町前期日本与朝鲜对明朝贸易昌盛,我国永乐钱、洪武钱、宣德钱大量流入日本。

中国货币大量流出间接鼓舞了日本的生产力与经济力。 由于火器开始运用于战场,太刀因不便于步战所需,刀刃弯弧逐渐缩小,变为打刀样式[图10]。室町初期代表性刀工为长船派的则光、家助、经家,大宫派的盛景、师景等[图11]。

“枪”在室町期由于步战流行,因此造型也变化多端。镰仓时代不使用枪,几乎看不到枪的作品。直到我国元朝时元军进攻日本,战争形态急速改变,枪才大量被运用到战场上。室町时期枪文化发展到巅峰,不论长短各色各样种类繁多,包括世穗、平三角、两镐、十文字、片、千鸟等样式。枪由于双刃,没有弯弧[图12],与刀的锻造方法大不相同。 枪在日兵器中独树一格,颇具收藏价值。![]()

势州村正以“村正”二字落款者共有三人,说村正是相州正宗的弟子是不正确的。村正作刀风格与关派兼定、平安城长吉二人极为相似,经后世考证三人应曾就锻刀技术互相交流。另外由于德川家康族人曾死于村正所作之刀,因此村正刀在德川时代被冠上“妖刀”之名,人们视之如邪物,许多落“村正”款的刀,“村”字常被磨掉,而在“正”字之下加上“宗”字,将“村正”更改为“正宗”,以避邪气[图13]。

美浓关派美浓派作刀,款名前冠上“关”字。以和泉守兼定及孙六兼元为关派典型代表,尤其是兼元独创“三本杉”(三棵杉树)刃文独步东瀛。

备州长船派代表刀工有胜光、宗光、忠光、佑定、清光、永光等。 其中以忠光、清光直刃文作品及佑定的蟹爪刃文最具代表性。另外雕刻俱利迦罗龙、八幡大菩萨、摩利支天尊等文字的作品亦为数不少[图14]。

桃山时代庆长年(1596年)以前称为古刀期。庆长至宝历(1763年)称为新刀期[图15]。新刀以讲究美术效果为其特色,刀身宽厚,刃纹花样繁多,刀身雕刻繁索细密,作刀风格、时代背景相对古刀期均具革命性变化。

由于火器大量运用在战场上,使战争形态急速改变,加上剑道研究发展迅速,刀的长度由原来约二尺一寸左右单手使用,改为二尺三寸,前后弯度浅,双手用刀。

与荷兰、葡萄牙等国贸易频繁,输入外国钢材“南蛮铁”,锻造技术也受到外国影响。

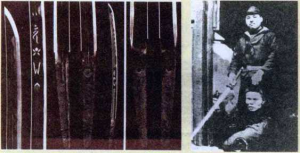

直到“九一八事变”,继而卢沟桥全面抗战,日本偷袭珍珠港爆发太平洋战争,军刀制作掀起高潮,“军刀报国”[图16][图17]口号响彻云霄,各地刀工竞相投入生产行列。有名刀工由北而南依序为北海道的崛井俊秀,秋田的柴田果,东京的笠间繁继、宫田靖广、酒井繁政、吉原国家,大阪的月山贞胜,广岛的越水盛俊,岛根的川岛忠善,爱媛的高桥义宗、高桥贞次兄弟,九州的盛高靖广等。

二次大战期间,军刀已非主要武器,对当时日军而言恐怕精神的意义远大于实用上的价值[图18]。

谈论了日本刀的发展简史,我们再谈谈日本刀的分类。

“日本刀”其实是一个通俗称呼,它共分为二十六种,有二十六种形制类别。

其具体的称谓和用途是这样的:

【玉缠横刀】伊势大神官的专用刀,只有他一个人能带;

【节刀】类似上方宝剑,由天皇授予出国使节;

【仪刀】专供禁卫军使用[图19];

【爵太刀】供大臣上朝时佩戴;图21野太刀图22大太刀(吉借津丸)船法光,刀长378cm

【芮绘太刀】又称关东卫府太刀,是用来显示官阶的刀。 三位以上用金,四位以下用银[图20];

【野太刀】这东西日本古代压根儿就没有,直到近代才出现[图21][图22];

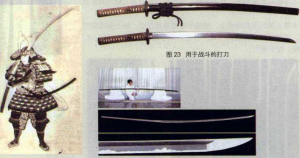

【打刀】真正用于战场的武器,多为穿盔甲的武士使用[图23];

【大太刀】镰仓幕府时代出现的武器[图24],长三尺九寸,也有长达七尺的,但不多见。与小太刀配合使用,战场上用刀,大小两把不离左右;

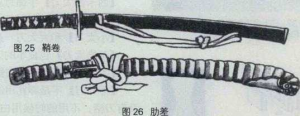

【鞘卷】就是指挥刀,装饰华丽,所有部件都镶金饰银。 战场指挥官用,和野太刀属于同类[图25]。

【肋差】挂在腰上的短刀,但不是切腹专用刀,而是用来破铠的。也就是说,这东西可以用来对付身穿重铠的武士[图26];

【兵库锁太刀】禁卫军高级军官的专用刀[图27];

【丸鞘太刀】刀鞘像船,并且包金;

【细太刀】重臣佩戴的刀,不能实战[图28];

【佩太刀】常佩之刀,和实战用刀不同,是按照每个人的身高和手的长短而量身订制的;

革包太刀(鬼丸再完、南北朝特代)

图34日本刀剑刃之常用组合防范有三合、卷合、本三枚合、四方诘、五枚合。

【银剑】礼器,德川时代各藩在中央军的打击下投降时用的,类似于保证书;

【黑作太刀】属于古刀的一种[图29];

【长伏轮太刀】非常长,像个车轮[图30];

【锦包太刀】用锦作刀鞘,刀柄部位也是用锦包裹的;

【守刀】六寸五分左右大小,非常小的刀,估计是用来刺杀用的,可以藏在怀中;

【西卡西太刀】字面意思是召唤者所使用的刀,早在日本战国时代就丧失了制造的方法,现在所留的只有文字资料和刀铭;

【小太刀】和大太刀一起使用,长一尺;

【革卷太刀】包皮革的刀[图31];

【中平太刀】比大太刀短,比佩太刀长,属于战场专用武器;

【葬礼刀】不是葬礼用的刀,而是在德川时代代替肋差的刀。 没有刀柄,不用的时候用白纸包裹;

【大小】织田信长和丰臣秀吉都佩带过,是古代腰刀的一种,长短在肋差和刀之间;

【木刀】刷了层漆的木刀,但不是练习用的,而是给有武士地位,但没力量挥刀的人充面子。例如医生等。

日本刀如此纤细为何能够在战场上保持锋利及刀身不断呢?

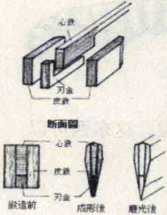

这得先从制刃说起。和亚洲其他国家的古兵器制造工艺不同[图32],在很早的时候,日本刀就采用了夹钢工艺[图33]。 通俗的理解,就是将刀背、刀身、刀刃用不同的钢材进行打造,使其能够在保持刀刃锋利的情况下依然保持自身的强度。

根据西方学者考证,这种独特的工艺形成于10世纪末。日本刀剑刃常用组合有三合(即将钢夹于上下两层铁之间)与卷合(即以铁为心,外包以钢)。比较细致的则有“本三枚合”(以铁为刃背、钢为刃口而夹于两层铁之间)、“四方诘”(以一条铁料为干,左右分别以铁条、钢条为刃背、刃口,上下再加铁)、“五枚合”(基本结构与卷合相同,唯独在心材与钢之间再加一层中间层)[图34]。也有在刃易折部位(如柄部)特别加用铁料的。 刃料组合必须在炽热状态下进行,将不同性质的材料融合为一体,并且必须保证全刃质地均匀。再经过锂磨与淬火才是一把标准的日本刀。

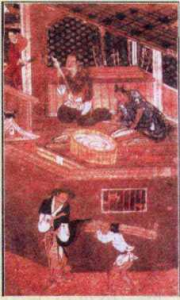

稍带一提,淬火工艺也相当复杂,由于刀体由不同材料组合而成,如果像普通铁匠一样将刀随便丢入火里,会导致刀身部分材料之间相互渗透,而使刀失去原本的特性。所以必须加入相当复杂的敷土工艺[图35]。简单说也就是在不同材料上敷以不同厚度的泥土来保持刀身受热均匀。同样由于各家制刀工艺不同,所以在淬火完成后刀身上都会显露出完全不同的花纹类型。这也成个各家的独有商标。

在淬火之后就是最后的工序“磨砺”,也就是俗称的“开锋”。刀锋薄利的适合于巷战,但是遇到铁甲一类的容易缺口,锋口厚的是战场用刀,但很难砍入毛皮之类的软甲中。这道工序由专门的磨砺师完成[图36]。在磨砺完成之后,由专门的装鞘师装上临时的刀柄进行测试(类似现在的产品检验),最后才算是成品。

浏览1,158次