会阴(位于两便之间),称作裆。经络学说任督二脉俱起于 会阴,百会穴的“虚领顶劲”下与会阴相呼应,是一种自然接通 任督二脉的锻炼方法。裆要圆,又要虚,不可夹住像人字形的 尖裆。胯根撑开,两膝有微向里扣的意思,裆自然能圆(即使两 膝微向外叉开,而两大股外往里合,胯根撑开,同样能起到“圆 裆”的作用)。会阴处?虚上提,这部分皮肤有不使下荡的意 思,这样裆自然能虚。裆的虚圆协调能使两髋关节撑开,旋转 圆活,是使腿部可能由弧形转换虚实的唯一基础,腿部动作是 与臂部动作协调一致的,手臂是顺圈,手臂下的腿部也是顺 圈;反之,手逆圈,腿亦逆圈。所以只有在屈膝圆裆之下,才能 节节贯串地劲起脚跟,发于腿,上升腰脊,形于手指。从前也有 人把圆裆称作“吊裆”或“调裆”。

太极拳以松圆为主,故以称作圆裆为合适。

腰胯松沉,臀部内敛,裆劲自足。裆劲下足后,膝节更有 力,足底也更沉实踏地而桩步稳固。下裆劲和沉气的动作是协

调的,因此小腹更为充实,重心也更为稳固。裆一虚,那就是实 中有虚,转动就显得灵活。下部裆劲下好,上部顶劲领好,身法 自然端正,能起到身肢中正而又放长(即对立拔长)的作用。所 以前辈太极拳家把“提顶”和“吊裆”相提并论,作为身法之一, 例如佚名氏的《各势白话歌》中就把“提顶吊裆”并列。

在动作中遇到隐于内或显于外的发劲时,则必须有腰裆 部的变换来助势,这样才有利于正确发劲和沉着松静,并增加 其“曲中求直”的直射的速度。腰裆的变换对于稳定重心和调 整重心,对于身法、手法、步法变换的灵活和配合能起调节作 用。身体中正下蹲时,胯根撑开,裆口就放宽撑圆,容易使挡劲 自尾闾上升。但下蹲时,裆的高度不应低于膝盖,否则运动量 降低,就会形成与尖裆相反的荡挡,裆劲不能收敛上升,两脚 外侧也因而虚浮,虚实变换因而不灵。

腰的变换虚实同挡的开合虚实必须密切配合,动作变换 时,必须腰挡松活,这样动作方能灵活而不重滞。推手时化劲 的顺遂,重心的平衡,方向、力点、角度的变换主要依靠腰裆的 变换,两手与胸间的运化居于次要地位。“人不知我?我独知 人”的技巧,在上肢为螺旋劲的运用,在下肢为腰挡的变换,潜 移默化达到内动不令人知,因此,拳论指出:“有不得机不得势 处,其病必于腰腿求:t。”

发劲时(不论是隐于内或是显于外的),尤须扣裆拧腰,内 劲方能沉着透达。腰裆不松不活,内劲运转就会显得迟钝;腰不 塌,裆不扣,不论隐于内或显于外的发劲都会显得浮而无力。

胯

上肢三大关节为肩、肘、腕,首先要求松开肩关节;下肢三 大关节为胯、膝、踝,首先要求松开胯关节。胯关节松开后,腰 腿的动作就更为灵活协调。在圆裆之下松胯,可使耻骨联合和 坐骨结节上的关节缝隙加大,运动度因而得到扩大,这样就灵 活了腿的弧形运动,使内劲上升到腰脊。因此,也可名为开胯。 但开胯时如开得太过,或者在坐身时胯根低于膝盖的水平,就 会形成“荡裆”,使腿的基础浮而不固。同样,如胯开得太窄,也 会形成“尖裆”,就不能灵活地引进后坐。因此,胯关节是调整 腰腿动作的关键。

拳论说:“有不得机不得势处,其病必于腰腿求之”,而胯 是腰腿的转关之处,胯关节不灵活,腰腿就很难相顺相遂,可 见松开胯关节是很重要的。以腰部为轴心微微转动时,骨盆也 连带地在微微转动,因此转腰实际上是转腰胯。由于胯部负担 上体的重量,胯关节的松开要比肩关节松开多一段锻炼的时 间。经常做弯腰压腿(压膝节、压胯根)和高踢腿的基本功,可 以帮助松开胯关节,提高其灵活性和柔韧性。

凡是体力条件许可,要求加大运动量的,逢到迈步时,实 足的胯根要微向里抽旋而下沉,随着转腰,姿势同时微向下蹲 (必须保持立身中正安舒,上下一条线),同时另一腿缓缓伸 出,逐渐转移重心于这一腿,到定式时落胯塌腰。这是太极拳 锻炼方法加大运动量的重要方法,也是使?步在任何角度上 都极为稳固的运动方法,是下盘稳固像大树般根深蒂固的训 练方法。在“上下一条线”的中正姿势下,虚领顶劲和腰裆劲下 沉,贯到足跟犹如大树的干枝在上升,而根枝在下降。因此练 太极拳的人一般都腿部粗大,腿肌发达。但是这是一种吃功夫 的练法,运动量极大,一般只适宜于年轻力壮者要求增加运动 量时方能采用,年老体弱者是不应该采用的。

为了动作时处处保持“上下一条线”,凡前进后退时,必须 两胯节直竖,齐进齐退,或者均?虺榛唬?癖夭黄?灰校?嫌肓肩骨节相对,动向一致,处处符合“肩与胯合”的要求,这样就 有助于始终保持“尾闾正中”和“立身中正”,达到定式时的“中 正不偏”,转动时的“偏中有正”。技击作用上的胯打,是乘势乘 隙以胯部的弹簧劲打击对方,但胯打时仍然要立身中正。练拳 即是推手,推手即是练拳,体用一致。

陈式太极拳有显于外的发劲动作,为了练习腰裆的运用, 使发劲正确,经常抽出几个单式来练习发劲,校正腰裆的变 换。先求动作的正确性,后求爆发力的集中和加大,练巧先练 劲,练劲先练顺。必须风声呼呼,才能练出功夫来,否则“拳无 功,一场空”。还须两人互喂,试验劲力进展程度。杨、武、吴等 拳式现在取消了显于外的发劲动作,这是使太极拳能够适应广大 群众练习的重要改革。练习杨、武、吴等式的年轻力壮者,凡是爱 好练习发劲的,仍须抽出几个单式来练习,如揽雀尾式子的挪 劲、挤劲、搌劲、按劲,野马分鬃式子的捌劲、采劲、靠劲,披身捶 式子的顺步进击捶,搬拦捶式子的拗步进击捶等,都是调整腰 裆,练习发劲的拳式。太极拳的动作都是先练慢速度的,仅陈式 尚有第二路太极拳(即炮捶)是专练快速度的。因此抽出单式来 练习发劲,还能起到练习快速度动作的作用,有利于能慢能快, 符合拳论所规定的“动急则急应,动缓则缓?”的要求。

在实足的胯根微向内抽、虚足缓缓伸出时,不但虚实分 明,也是撑开两胯根(开胯)的过程。每势变动时的“活腰”与 “开胯”,与完成时的“塌腰”与“落胯”,久久练去,胯根自然会 松开,能使腰腿的转动显得非常灵活。胯根显著撑开的练法, 试举杨澄甫拳式的“倒撵猴”接“斜飞势”和“单鞭”接“下势”为 例来加以说明。

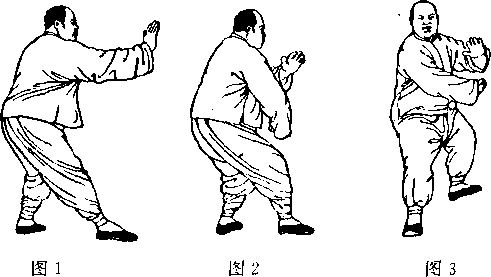

“倒撵猴”定式时,左足在后为实足,足尖斜向左前斜 角;右足在前为虚足,足尖正对前方(图1);接做“斜飞势”时,

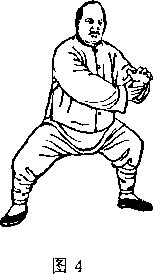

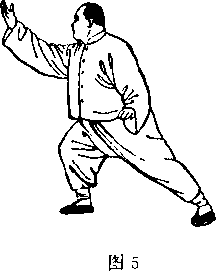

右足略提起收回,再向正方踏出,足跟轻点地,两足跟右前左 后在一条线上对齐,此时两足尖成八字形,胯根撑开(图2、 3),重心随身手逐渐前移,至两足平均负担全身重量的一瞵 间,“开胯”至极度,呈“开胯圆裆”形状,两膝头亦相应地分向 右前左后至极度,但膝尖不可超出足尖;此时重心微向下沉, 有“中正安舒,支撑八面”之意(图4);然后重心前移,左足尖 随向里扣,成右足弓、左足蹬的弓步式,完成“斜飞势”姿势(图 5);这是显著“开胯”和“圆裆”的一例。

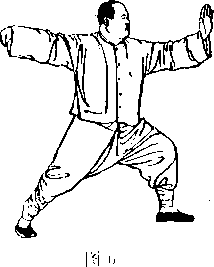

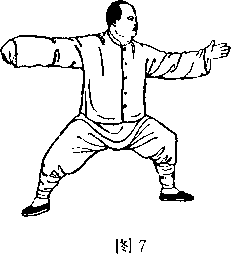

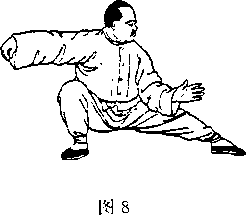

由“单鞭”定式时左前弓足负担重量约十分之七,右后 蹬足负担重量约十分之三(图6);接做“下势”时,先将重心逐 渐后移,同时将右后足足尖外撇45%对向右后斜角,左前弓 足足尖仍正对前方不动,左右足尖成外撇八字形;在双足平均 负担体重的一瞬间,胯根撑开至极度,呈“开胯圆裆”形状(图 7);随即重心逐渐后移于右后足,蹲身落胯,腰要松沉直竖,不 可软塌,成“下势”式(图8)。这是显著“开跨”的又一例。

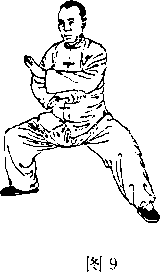

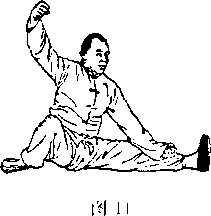

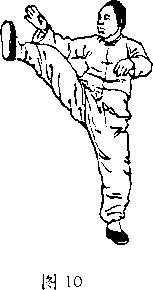

陈式每势屈膝、圆裆、开跨,均较杨式更为显著,因此运动 量也更大,试举陈发科的拳势为例(图9、10、11)。图9表示掩 手肱捶的?钥?图10表示右分脚的开胯;图11表示雀地龙的 开胯。

膝

腿部支撑全身活动的重量,而以膝节负担的重量较大,因 此膝节必须有力,灵活。练太极拳动步时,始终轮流以一适支 持重心,一足提起迈出去。太极拳的动作又是慢速度进行的, 因此膝节的负担比那些动作快速的拳种要大得多。

初学太极拳时,只能架式高些,减轻对膝节的压力。迈步 时先须提起大腿,使力聚膝节来带动脚跟提起。做踢腿或独立 动作时,先须提腿把力量集中于膝节,膝盖上提的高度至少与 胯平,胯部?带拉得开的,可以提高到膝与心口齐平。经常练 习独立双手抱膝,使膝部贴住胸部,独立提膝时就能提得高, 腿也能踢得高。

提膝把力量集中于膝尖,可以把周身劲力节节贯串地透 达于足尖,加强发力。肌肉的缩而后伸,关节的柔而韧,能使发力加大,例如足球运动员伸直膝关节的股四头肌(大腿前面), 一收缩,再一脚踢开,力量可达一千公斤。腿的弧形转换虚实, 已在裆节内说过了,它是由胯根和膝节领导着做顺圈和逆圈 的。腿与臂是上下配合一致划弧线圈的,而不是像其它拳术以 直线弓出,以直线后坐;这也是做到由脚而腿而腰完整一气的 关键,也是膝节灵活富于弹性的由来。在技击作用上,拳论上 有“足来提膝'“近便加膝”之语。“足来提膝”是以腿破腿之 法,是护裆护臁骨之法,是对付撩阴腿、克膝腿的攻守兼备的 方法。“近便加膝”,指的是膝盖上顶,里外撇膝和跪膝,起到用 膝打击和使用跌法的作用。陈式太极拳推手时,双方前足也在 互相粘化,力求??强腿力和使触觉灵敏,为配合手法,使用跌 法打好基本功,也能起到用撇膝打动对方?步和跪膝使对方 站立不稳的作用。

定式时,膝节要有微向里扣之意,两膝前后(或左右)互相 呼应,配含胯根撑开撑圆,把裆劲合住,这叫做合中寓开,使得 下体沉着有力,裆部也能保护得住。前足弓出踏实时,膝尖不 可超出脚尖,以免失去平衡,也不宜与小腿成垂直线,这样会 影响到下一动作的灵活性。因此,凡前足弓出,膝节应略向前 伸越出垂直线,而以不超出脚尖为度。

足为步型、步法的根基,根基不稳,稍有偏差,步型、步法 必乱。步型是下肢固定的姿势,步法是下肢变化的动作。步型 经过移步转换才称作步法,太极拳各派的步型、步法也有繁 简、大小的不同,其共同要求为足部动作须正确、灵活、稳当, 使步型、步法有规律,可以支持和调节全身重心的稳定,不致 引起身法歪斜别扭,从而不能周身劲整,浪费体力,从而影响 呼吸的顺遂。

太极拳对步法的要求是:进退转换,虚实分明。前进后退 和步法变动时,身腰随着转换。迈步要轻灵,不可重滞;落步要 稳健,不可摇摆、颤动或沉重、填实。

步法是平衡和支撑全身的根基,动作的灵活或迟滞完全 决定于步法是否正确D “千变万化由我运,下体两足定根基”, “手避三分,足进七分”,“胜在进步占势,不败在退步避锋”,这 些话都说明了足部动作的重要性。

太极拳的步法和手法同样地须走弧形,划圆圈,决无直来 直往、直上直下的动作;腿部的动作又须和手臂的动作同时协 调进行,只有“手随足运,足随手运”(手随足运是以足为主,足 随手运是以手为主,随势而异;大凡在原地运转时足随手,进 步退步时手随足),才符合“上下相随”的要求。在迈腿划弧方 面,现行的吴式太极拳已改为不走弧线,这是为了便于学习的 一种改革,对年迈体弱者较为合适。迈步时,先须坐稳在一腿, 屈膝松胯,稳定重心,然后另一腿缓缓地弧形迈出。凡欲向左 迈步,右腰隙先下抽落实,右胯根同时内收落实,左腿迈步就 轻灵,反之亦然。这是意欲往左,必先往右,意欲往右,必先往 左的原理在步法上的运用。原来陈式、武式每势步法的转换, 不离这项规定,后来发展的太极拳流派,有许多步法转换的动 作并不一定这样做。迈步时,落足的方向、角度和转变时足尖 的外撇、内扣或足跟的左旋右转、主次先后和度数等,都须辨 别清楚,务使在动作时全身上下相顺相随。

两足要一虚一实,虚实要分明,还要求“虚中有实,实中有 虚”,“虚非全然无力,实非全然占煞”。迈步要像猫儿行路那样 轻灵,尤其是要像捕鼠时猫足沿地铲出的那样,这是太极拳足 尖翘起、足跟沿地铲出的特点,只有在膝节有力、裆劲下好、腰 劲松沉直竖、?步稳固的情况下才能使动作轻灵。

两足轮换运转时,机势毫不停留,动作须带弧形,始终不 离螺旋劲,手在旋转,足部就自然地跟着螺旋,所以有“足随手 运”的说法(试以陈式老架的云手为例,阐明其练法过程和呼 吸与动作配合的方法)。云手时,左足向左横开一大步,弧形起 落,重心移至左足后右足随着亦弧形横开跟上一大步,而当右 足将至左足边,复须自上向右转回些而落地,必如此方见运行 无直步;其上下相随的手与足的螺旋劲运转为:当左足开步,, 左手顺转一圈时,从右胁侧起的前半圈左手(掌心斜向内上) 由右侧经面前(高不过头)往左运转过程中,内劲由腋里边向 外斜缠到手指,先大指,依次至小指,渐渐贯劲充足,左手运至 左前斜角时掌心已转向下,已至阳极阴生之际.,为顺缠到逆缠 的转折点,都是叫做顺缠,为呼、为开、为发势;后半圈左手由 外收回来,下行运转(低不过胯)至右侧上方,内劲自外斜缠到 腋下,这叫做逆缠,为吸、为合、为蓄势。右手之运转亦然。至 于两足运劲,左足前半圈由胯根内向外缠到左足趾为顺缠,回 来自外向内缠至胯根为逆缠。右足亦然。表现在膝节往外和 往内旋转上(内指向铛内而言,外指向裆外而言)。

横开步时,以足尖先轻落地,然后全足踏实,当全足踏实 时,另一足的足跟离地,准备移步,这样两足似踏跷跷板一起 一落(云手在陈式中也抽出单练发劲,双手回环,向左右反复 横抖,以风声呼呼,劲力猛透为合度,其技击作用为下部套住 对方前足,上部双手螺旋横打,是跌打兼施的方法)。

凡前进的腿,须先提大腿,以膝带起足跟,足尖斜向下垂, 脚面不可绷紧,再由屈而伸,缓缓迈出,足尖由下垂渐变为上 翘,足跟先轻轻着地,然后足掌和足尖落地,全面落实。做云手 时,横行前进的腿则须先轻落大趾尖,然后足掌足跟落地,全 面落实。

凡后退的腿,须先提大腿,以膝带起足跟,足尖斜向下垂,

脚面勿绷紧,再缓缓后伸,先轻落大趾尖(实腿支撑力不够的 可先落足掌),然后足掌和足跟落地,全面落实。

凡后腿向前移半步靠近前足,不向前迈出的,称作跟步。 凡是这种步法小的式子,前后足跟须在一条直线上对齐。

这是腿法进退时“由点及面”的练法。腿部的旋转作弧形, 原来在技击作用上能起到套腿、勾脚、蹬膝节、踩臁骨、踏脚 面、点软隙等作用,同时也能起到消化对方使用套、勾、蹬、踩、 踏、点等防御和还击的作用。

这种出腿走弧形、划圆圈、足尖上翘或下垂、左旋或右转 的练法,极为有利于活动足部的关节,畅通经络,保持和发展 腿部关节的柔?性和灵活性。足跟的提起和下落,左旋和右 转,足尖的上翘和下落、外撇和里扣,不断地错综地贯串在套 路动作之中,动作圆转自如,形象上也极为优美。不但使踝关 节训练得灵活,也可以预防和矫正扁平足,这对中老年人特别 重要。由此也可以证明技击性、体育性、艺术性和医疗保健性 是可以统一的(其差别主要在于运动量的大小和动作繁简)。

足尖的上翘、下落、外撇、里扣、前进、后退,都须由拇趾领 劲。转动时足尖的指向,关系到胯根掌开(放松髋关节)和运动 量的加大,因此必须逐势研究。例如,杨式揽雀尾的上步,当右 腿提起准备前进时,如果右足尖斜向左方或左前方,而不是直 对前方的话,那么胯根撑开便受影响,两胯根会形成夹紧的人 字形,身法也会微偏向左,而不是对向前方。因此,不能认为足 尖的指向无关重要,而不去注意足尖在每势转动中和落点的 定向。须知,肢体动作是互相关联的,互相制约的,细微处不注 意,也会影响整体动作的准确性。

太极拳的上肢动作,是以手领肘、以肘领臂的,下肢是以 足领膝,以膝领股的,其关键全在以手指尖、足趾尖领住运行,手尖、足尖轻轻领住手足运行;不可犯硬,犯硬则不能轻灵;胸 腹也要随手足运转,上下相随,一气贯通。当足尖正对前方时, 双手的指向也须对向前方,视线也集中在前方,这也是“上下 相随”的要求,目的在使上下左右的动向一致,加强周身团聚 的合力作用。

凡迈步成弓箭步的,左前弓的须迈出略为偏左,右前弓的 须迈出略为偏右,不使前后足对正站在一条直线上,以免站立 不稳,引起上体姿势紧张。倒撵猴(倒卷肱)的退步也须左前足 后退时偏左落下,右前足后退时偏右落下,不使前后足站在一 条直线上。这样进退时较为稳便,步法也走成浅弧形,站姿势 也稳当,不紧张。步法总以进退方便、站立稳当、胯根撑开为合 适。

进退转换时,还须注意身法的稳定,并不可有忽?忽低的 情形,这样一方面可使运动量自然增强,另方面也可避免迈步 变大或变小,失去原定步型的度数。

浏览757次