环绕步

与环绕步三角步类似,不同之处在于移动的步距与 方位。在三角步中自己最终的站位是对手45°角的盲 区,而环绕步可使自己处于对手侧面90°的位置上,环 绕步也可分为两种。

第一种后脚环绕步,由开放式格斗站姿开始,右脚 (前脚)横向右移一步,身体逆时针左转,同时左脚 (后脚)围绕右脚转动90。后落地。(图3-44—图3-46)

第二种前脚环绕步,由开放式格斗站姿开始,左脚

^向左上移动一步,身体顺时针右转,同时右脚围绕左脚

2转动90。后落地。(图3_47—图3_49)

环绕步的作用与三角步基本相同,但环绕步动作 幅度较大,不适合于狭窄空间内的运用。

- 侧闪步

侧闪步是一种横向直线移步的步法,主要用于回 避对手前后直线的进攻。通常情况下,侧闪步首先启 动的脚都是离移动方向最近的那只脚,然后另只脚跟 进。侧闪步也可分为两种。

第一种右侧闪步,由开放式格斗站姿开始,右脚 (前脚)横向右移一步,左脚(后脚)向右后快速移 动跟进相同的距离,到位时还原成格斗站姿。(图 3-50—图 3-52)

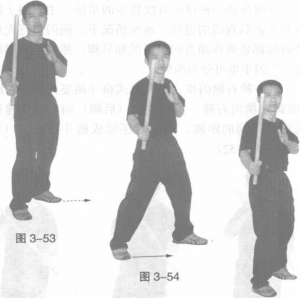

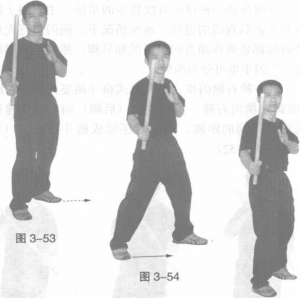

第二种左侧闪步,由开放式格斗站姿开始,左脚横 向左移一步,右脚向左快速移动跟进相同的距离,到位 时还原成格斗站姿。(图3-53—图3-55)

在进行侧闪步移动时,要注意保护好头部,即头部 要随步动,使其偏离对手攻击的范围。虽然运用侧闪步 可以快速移身到对手内侧,但是一定要记住,在实战

中却提倡运用侧闪步移身至对手外围,使自己处于 对手攻击的盲点上,这样就能限制对手的攻防,造 成敌背我顺。

- 踩踩步

跺踩步就是用脚底朝下做快速短促的轻踏,其作 用有—^: 一'是用于迷惑对手,分散对手的注意力;—- 是用于缓冲由打击或碰撞而产生对身体的冲击。

(二)基本身法

相对步法而言,身法则提供了非接触的防御模 式,即通过扭转身体来改变敌我间的对峙角度,从 而使自己置身于对手的攻击区域之外,达到闪避对 手的打击目的。

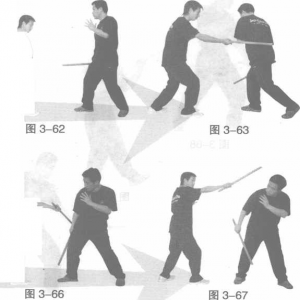

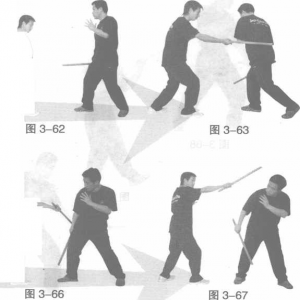

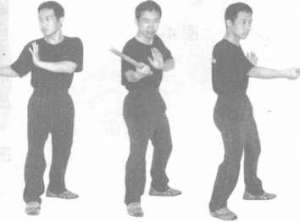

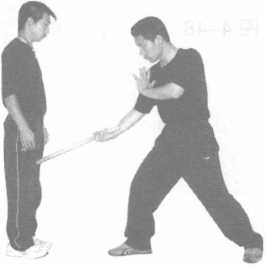

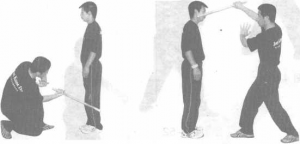

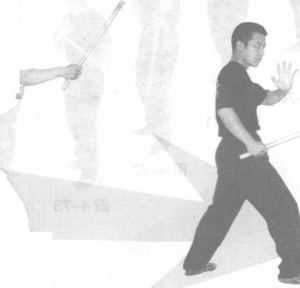

一般情况下,闪避对手打击时身体扭转的方向 有两种:其一•,是迎着对手的攻击方向,即向对手 攻击的相对方向运动;其二,是顺着对手的攻击方 向,即向对手攻击的相同方向运动。如图3-56—图 3-58所示的迎敌扭身防御是针对自己左侧的斜劈攻 击,如图3-59—图3-61所示的迎敌扭身防御是针 对朝向自己右侧的斜劈攻击,如图3-62—图3-64 所示的顺敌扭身防御是针对朝向自己左侧的斜撩攻 击,如图3-65—图3-67所示的顺敌扭身防御是针 对朝向自己右侧的斜撩攻击。

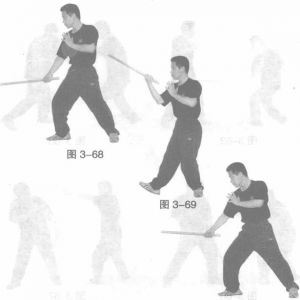

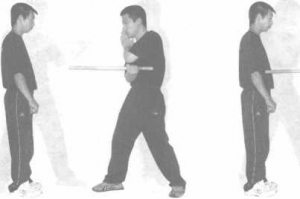

在身法运用中还有一种特殊的防御方法,就是吞吐 律身法,它属于传统的菲律宾持械格斗体系中的原传技 ^术,其整体动作形如橡皮筋的拉伸与回弹。这种技法能 |够使习武者在无需挪动脚步的情况下,通过身体重心的 ^前后移动和上身吞吐的变换改变自己的实际格斗距离。

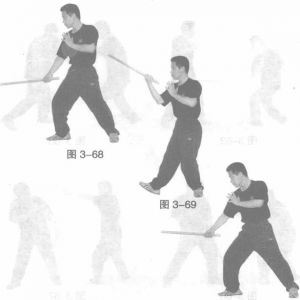

由开放式格斗站姿开始,前手持棍下落,同时重 ""心移到前腿(右腿);然后前手持棍由下向上反向击 打,身体后坐微含胸,重心由前腿移到后腿(左腿),

前腿伸直,脚跟触地;最后上体前探,重心再度移 动前腿,后腿伸直,前手挥棍由上向下打击。(图 3-68—图 3-70)

在运用吞吐身法闪躲对手的进攻时,要用自己的 武器重创对手的持械手,这样才能使整个防守与反击 动作快捷经济。这种技法不适用于年龄较大和膝关节 有实质病症的人,在实战中也不能频繁使用,特别是 对经验丰富、有出色洞察力的对手更不能多用,否则 就有可能被对手所利用,反而招致重击。当然,任何 技法的频繁使用都有可能被对手所利用。

(三)步法与身法的关系

单纯地把身法用于防御只适用于步法移动不便的 情况下,换言之,用身法防御攻击是不得已而为之的 应急行为。如果身法与步法合理地协同运动,那么产_ 生的攻防效果比单一使用身法或步法要好得多。比如写 向某一方向移动,在扭转身体同时密切配合步法,整茬 体动作的速度就会大大地提高,二者是相辅相成的连带关系。

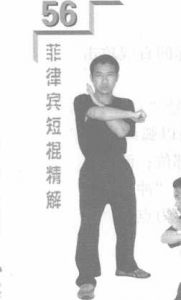

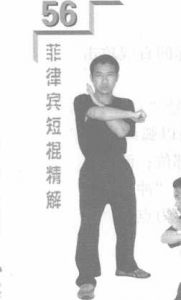

四、菲律宾短棍攻击技法

在菲律宾武技体系中有许多风格迥异的器械格斗流 派,这些不同的流派都基于一个相同的理念来“适应生 存”,其理念就是菲律宾武技中经常提到的“攻击角 度”。攻击角度从字面上看指的是武器的进攻角度,但 其真实意义除了与攻击角度相关外,还涉及到攻防动 作具体经过的路线。菲律宾武技流派常用数学符号来表 示不同的攻击角度。如图4-1 一图4-3所示,其中用数 学中的加号即“+”来表示武器在左右水平方向与上下 垂直方向上的四类攻击路线;用数学中的乘号即“X” 来表示武器从左向右或从右向左的四类斜向攻击路线;

用数学中的点号即“•”来表示武器对目标的直线攻击 路线。

这些数学符号对应短棍技法而言,加号“+”与乘 号“X”所对应的攻击技法就是通过短棍以弧线“挥 击”的形式完成的,它以棍身为接触发力部位;而点号 “•”对应的攻击技法则是通过短棍端头直线“冲击”的 形式完成的,它以短棍的两边端头为接触发力点。

(一)挥击式攻击技法

- 基本攻击技法

(1)平扫

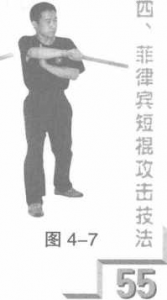

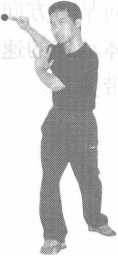

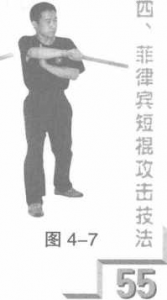

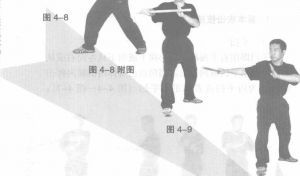

平扫即用右手握棍,手心向上或向下从左向右或从 右向左做水平的横向挥击。当向自己身体内侧横向挥击 时称之为内平扫或者称正手平扫(图4-4一图4-7)

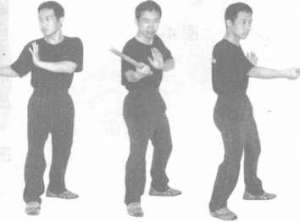

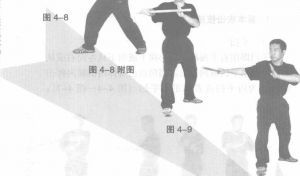

当向自己身体外侧横向挥击 时称之为外平扫或者称反手 平扫(图4-8—图4-10、图 4-8附图)。

在实战中通过身法与步法的配合,平扫可以 对对手上、中、下三盘要害部位进行全面攻击, 如图4-11 一图4-16所示为正手平扫与反手平扫 对手上、中、下三盘。

(2)劈

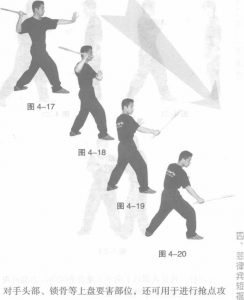

劈就是手持握武器从上向下的挥击,分正劈与 斜劈两种。

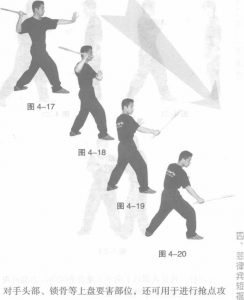

正劈:指短棍从上向下的垂直纵向击打(图 4-17—图4-20)。正劈主动攻击的目标一般集中在

击,如图4-21、图4-22所示;有时正劈也可用于让位攻 打手类的截击,即杀对手“手”上,如图4-23所示。g 相对于斜劈而言正劈在实战的运用并不多见。

斜劈:凡是武器从上向下非垂直的纵向挥击都可视 为斜劈,主要有以下两种方法。

第一种,从自己的右高位向左低位实施斜劈或者从 自己身体的外侧向内侧斜劈时称之为左劈或正手斜劈 (图 4-24—图 4-27)。

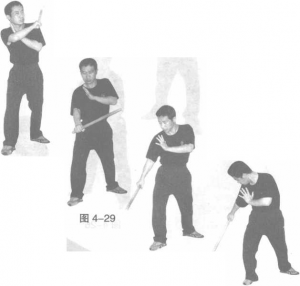

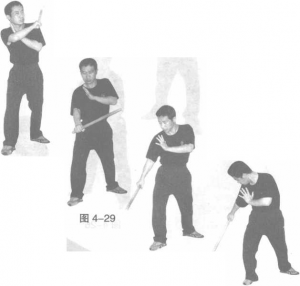

第二种,从自己的左高位向右低位实施斜劈或

者从自己身体的内侧向外侧斜劈时称之为右劈或反 手斜劈。(图4-28—图4-31)

在实战中通过身法与步法的配合,斜劈可以对 对手身体两侧三盘要害部位进行全面攻击,如图 4-32—图4-37所示为正反手斜劈对手上盘要害的 打击动作。

(3)撩

撩就是手持握武器从下向上的挥击,主要有以下两 种方法。

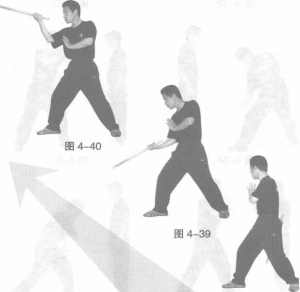

正撩:指短棍从下向上的垂直纵向挥击,有两种不 同形式。

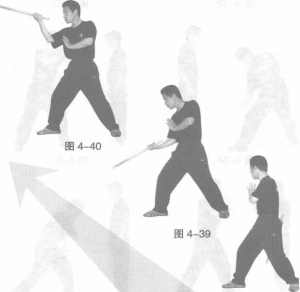

第一种是直臂上撩,即在上撩动作过程中前臂外旋 向上。(图4-38—图4-40)

第二种是转臂上撩,即在上撩动作过程中前臂内旋 向上,这种撩法也被称之为反手正撩。(图4-41 一图 4-43)

在实战中正撩的攻击目标主要在裆部与下巴,如图 4-44、图4-45所示。相对于斜撩而言,正撩在实战的 运用并不多见。

斜撩:凡是武器从下向上的非垂直纵向挥击都可视

律为斜撩,主要有以下两种方法。

第一种,从自己的右低位向左高位实施斜撩或者从 _ 自己的身体外侧向内侧斜撩时称之为左撩或I正手斜撩。

m (图 4-46 —图 4—49)

第二种,从自己的左低位向右高位实施斜撩或者从 自己的身体外侧向内侧斜撩时称之为右撩或反手斜撩。 (图 4-50—图 4-53)

在实战中通过 身法与步法的配 合,斜撩也可以对对手身体两 侧三盘要害部位进行全面攻 击,如图4-54—图4-59所7K为正反 手斜撩对对手三盘要害的打击。

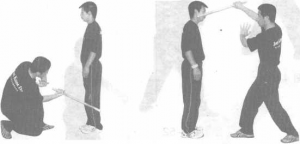

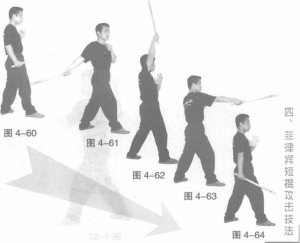

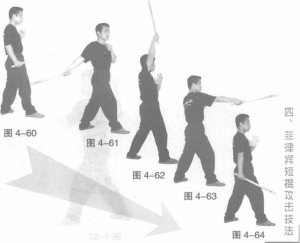

大幅度的挥击在菲律宾武技流派中通常称为长弧线 攻击,如图4-60—图4-64所示。其特点是挥击动作的 幅度(半径)一直以最大值的形式贯穿于整个动作的始 终,常见于较长或较重武器的使用中,其幅度的增大是 由于持械手臂受到挥击时产生的离心力与武器重力的合 力牵引而造成的。一般来说,长弧线攻击只用于攻防训 练中,以放慢速度的形式给练习者提供更多的反应时 间,从而达到逐渐培养防守与反击能力的目的。

小幅度的挥击在菲律宾武技流派中称为短弧线 攻击,如图4-65—图4-69所示。其特点是挥击动 作的幅度(半径)达到最大值后,逐渐向内回收直 至动作结束,攻击速度比较快。另外,由于半径缩 小,同时也减少了防御的薄弱区域面积,有效地保 护了自己。因此在实战中这种短弧线的挥击式攻击 技法最为常用。

3

.扇形攻击

5 扇形攻击是菲律宾械斗武技流派中一种相当独特的

|挥击式攻击技法,堪称为菲律宾械斗流派中的一个招牌 i动作。扇形攻击通常以持械手直腕抓牢短棍,通过手臂 I扭转来带动武器如同螺旋桨一样的转动打击。通常情况 下,以旋转角度为180°或360°的扇形攻击最为常见, 如图4-70—图4-75所示为向左和向右180°的体前扇形

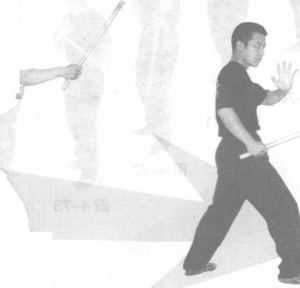

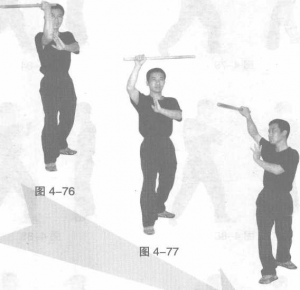

攻击;如图4-76—图4-78所示则为上盘的扇形攻击, 在对上盘进行扇形击打时要充分利用身体的扭转来增大 攻击的力度。

扇形攻击最主要的作用是对同一目标的两侧进行连| 续不断地快

速打击,如图4-79—图4-81与图4-82—图; 4-84所示分别为用扇形攻击方法快速打击对手持械手| 臂的两侧及头部两侧。

扇形攻击的速度与力度,在 很大程度上取决于持械手腕、肘 关节的力量与柔韧,这些素质可 以通过如图4-85—图4-88所示 这种旋转手臂方法的锻 炼逐步得到提高。

(二)冲击式攻击技法

- 直线刺击

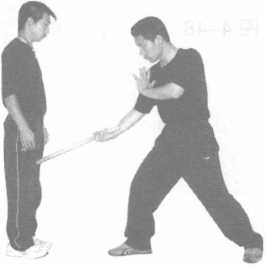

直线刺击,即武器端头在整个攻击动作中的运行 轨迹是一条直线。直线刺击的基本要求与刺拳相一 致,即快出快收,或者攻击到位后迅速衔接对对手的 后续攻击直线刺击以前刺为典型代表,前刺有两种基本形式。

第一种,为正手水平方向 的前刺。(图4-89—图4-91)

第二种,为反手水平方向的前刺。 4-94)

在实际应用中,直线刺击既可以用于直接

攻击对手 上盘与中盘要害,如图4-95—图4-98所示,又可以根 据攻击方位的不同衍化出许多类型的攻击方法,在此就 不再赘述。

弧线刺击

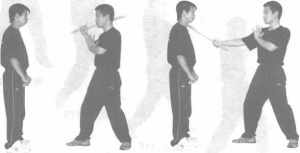

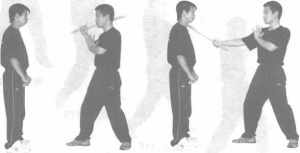

弧线刺击,即武器端头在攻击动作开始时是以弧线 轨迹运行,但在触物发力瞬间却是沿弧线的切线以直线 冲击的形式攻击。弧线刺击的基本要求与勾拳、上击

拳、斜勾拳、背拳等弧线形拳法相一致,即要充分利用 身体转动产生的势能加大刺击的力度。但要注意,在 动作启动时就应该把武器的端头瞄准攻击目标。如图 4-99一图4-101所示为向自己身体内侧的水平弧线刺 击;图4-102—图4-104所示为向自己身体外侧的水平 弧线刺击。

(三)攻击的流动性

攻击的流动性或称流动攻击,是菲律宾武技流派中 常用的专门术语。是指对对手进行连续不断地快速攻击,从而使对手疲于防守,最终败北。

能否成功地实施对对手的流动攻击,关键在于攻击 技法间的前后衔接是否合理。通常情况下,菲律宾武技 流派不主张使用“攻击——复位——再攻击”这类形式 的连续攻击,首次攻击后的复位在实质上就是整个连续 攻击的中断,复位动作降低了对对手的打击密度,使对 手有“隙”可乘。

攻击技法间的合理衔接,从理论上讲有两种方式,一种叫赋形造势,另一种叫因形就势。其中赋形造势 是对最先起动的攻击技法而言,一般在攻击启动时最 先用于攻击对手的技法动作结束时,要为后续实施的 攻击技法的启动创造最佳的时机与位势;因形就势则 是承接前边攻击技法,也就是谠后来启动的攻击技法 要借助于前面的攻击技法结束时为其创造的有利位势 与时机顺势启动。这样就能在前后攻击动作之间剔除 不必要的复位动作,进而从整体上提高了连续攻击的 速度与密度。

菲律宾武技流派的流动攻击在实际演练中,是以数¥ 学中的阿拉伯数字“8”字形或无穷大符号“〇〇”字形# 来有机地连接前后攻击或防守动作的。通过沿不同形状ft 与位势的“8”或的轨迹运动,可以把所有的攻g 击技法有机合理地衔接起来,如图4-105—图4-109所示为左右斜劈的相互衔接;如图4-110—图4-117所示攻 为左右斜撩的相互衔接。

(四)攻击的“数字化”

攻击的“数字化”也是菲律宾武技流派中一项别具 特色的内容。从攻击角度出发,把相关的攻击技法定义 为若干个阿拉伯数字,即用这些阿拉伯数字来表示相应 角度的攻击技法。一般来讲,一个阿拉伯数字只对应一 个攻击动作,各个流派中最常见的是“12数字攻击 法”,即用1到12的数字表示12种不同的攻击技法。 以下介绍的是菲律宾一个著名流派所使用的“12数字 攻击法'

数字1:右手持棍,由开放式格斗站姿开始,面对 陪练者;右手持棍左劈对手的左侧锁骨,攻击到位时持 棍手手心斜向上。(图4-118、图4-119)

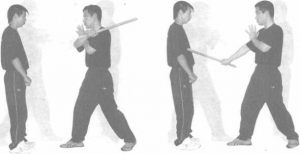

数字2:承前势的结束动作,右手持械反手右劈对 手的右侧肋部区域,攻击到位时持棍手手心斜向下。 (图 4-120、图 4-121)

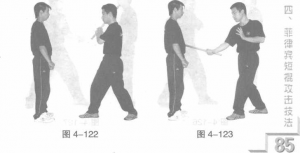

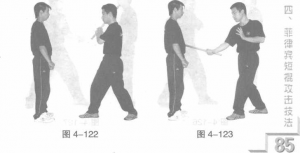

数字3:承前势的结束动作,右手持械左劈对手的 左侧肋部区域,攻击到位时持械手手心斜向上。(图 4-122、图 4-123)

数字4:承前势的结束动作,右手持械反手右劈击打对手的右侧锁骨,攻击到位时持械手手心斜向下。 (图 4-124、图 4-125)

数字5:承前势的结束动作,右手持械由后向前直刺对手的腹脐位置,攻击到位时持械手手心斜向上。 (图 4-126、图 4-127)

数字6:承前势的结束动作,右手持械由后向前反 手直刺对手的右胸,攻击到位时持械手手心斜向上。 (图 4-128、图 4-129)

数字7:承前势的结束动作,右手持械由后向前直 刺对手的左胸,攻击到位时持械手手心斜向下。(图 4-130、图 4-131)

数字8:承前势的结束动作,右手持械由后向前直 刺对手的右侧肋部区域,攻击到位时持械手手心斜向 上。(图 4-132、图 4-133)

数字9:承前势的结束动作,右手持械由卞向上撩 击对手的中盘,攻击到位时持械手手心斜向上。(图 4-134、图 4-135)

数字10:承前势的结束动作,右手持械由后向則 反手直刺对手的右眼,攻击到位时持械手手心斜向上。 (图 4-136、图 4-137)

数字11:承前势的结束动作,右手持械由后向前 直刺对手的左眼,攻击到位时持械手手心斜向下。(图 4-138、图 4-139)

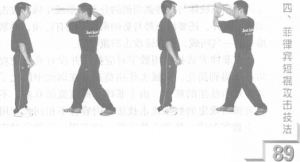

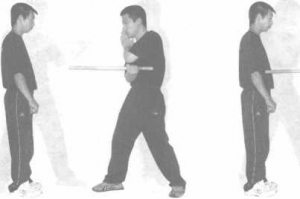

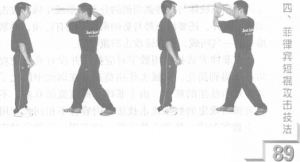

数字12:承前势的结束动作,微微调整双脚的站 位,右手云棍至头顶,左手辅助前手由上向下正劈对手 的面门。(图4-140、图4-141)

在进行“12数字攻击法”的训练过程中,攻击招 势间的承接转换要适当地运用步法,特别是用三角步来 调形换位,能强化训练身体左右两个侧面对攻击动作的 支持,预防肢体与武器强弱侧的分离,形成正确的攻击 动作。另外,还要注意势与势的衔接不能有停顿,要紧 凑,要一气呵成,以保证攻击的流动性。

在菲律宾武技中用数字对应技法并没有真正使攻 防技术得到简化,其最大作用莫过于在训练中简化了 各种攻击技法的称呼。由于菲律宾武技流派众多,不 同流派所规定的数字攻击技法其内容各不相同,有用 一个数字对应一势攻击技法的,也有用一个数字对应

一组攻击技法的。所以在这一部分中,对攻击的数字化 仅作简单的介绍,而把攻击技法的本质内容作为重点来

讲解。

(五)攻击要素

掌握短棍的攻击技法和了解“12数字攻击法”的 称呼与其内涵固然重要,但是不能因此而忽略技法具体 实施的法则。攻击招式的有效性主要受人体运动力学、 武器持握方法和攻击意图隐匿等因素的影响,如果不能 将这些要素合理配合,可以说任何攻击都是乏力的或者 是不完整的,甚至是无效的。

- 人体运动力学对攻击的影响

在实施攻击时,如果只用单纯持械手臂的力量来操 纵武器完成击打,其攻击力只能是单纯臂力的投入。如 果在击打过程中,把身体质量最大限度地投人到攻击 中,那么这样产生的攻击力绝对要比独臂运棍攻击产生 的力量大得多。一般情况下,向下打击时要配合身体位 势的下降;向上打击时要提升髋关节,而做水平方向上 的攻击时要相应地调整髋关节的动作,以期最大限度地 把自身质量附加到攻击中去。以外,当攻击到位时,身 体所处位置要与击打的方向相配合,即肩、髋、足与目 标一线。

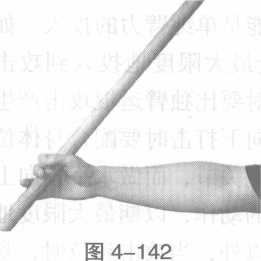

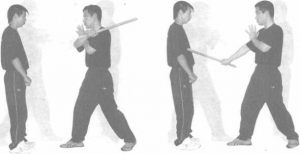

- 武器持握方法的影响

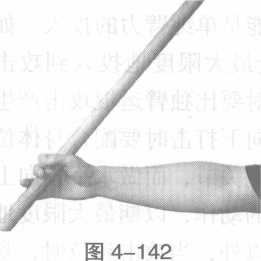

除了在前文中提到的几种常见武器持握方法以外, 在击打过程中对短棍的具体持握控制细节是否得当仍较 大程度地影响攻击力量的传递。在短棍训练中,从击打 动作开始到接触到目标这一攻击过程中,持械手对武器 的持握应该是相当“放松”的,只有在接触目标的瞬间 才全力握紧武器并发力于对手,如图4-142—图4-144 所示。如果在发动攻击的起始就用力握紧武器,这样不 仅消耗体力容易引起疲劳,而且影响动作速度。在现实 打斗中,仍要遵循这个握棍发力的原则,但要注意短棍 的持握不能过于虚松。

在攻防瞬间要做到神态自若,如果在动手之前,表 现出咬牙切齿或目光专注对手某一部位等较为紧张的神 情状态,不但使自己的动作受制约,而且易让对手觉察 到你的攻防意图,使自己处于劣势。实战搏击中绝对不 需要一些人所提倡的什么气势吓人的表情与叫喊来搅扰 对手的进攻思路,心平气和与全神贯注地面对战前局势 才是最重要的,并要善于隐匿自己的攻击意图,善于估 计客观情势,决定进攻策略。

五、菲律宾短棍防御技法

防御是相对于进攻而言的,其目的就是令对手进攻 失效。但是格斗的胜负往往是通过攻击的形式获得的, 如果一味地消极防守,只能招致对手接二连三的连续攻 击,助长对手的士气,使自己深陷于被动之中。在实际 格斗中为了杜绝消极防御,菲律宾武技流派的各种防御 技法一般都是以防守反击的形式进行训练的。这样不但 能成功地拒对手攻击于身外,而且又能因势利导启动对 对手的反击。以下用防守反击的形式对菲律宾械斗中的 防御技法进行详细介绍,以免在训练与实践中出现防守 与反击脱节的现象。

(一)防御的几个基本概念

接触防守与非接触防守

防守技术从本质上可以定性为两大类。一类是通过 步法与身法的配合,以偏闪腾挪的形式来达到避险占位 的目的,这类防守技术被称为非接触式防守;另一类则 是通过自身肢体或武器与对手的肢体或武器相互接触的形式来达到避险占位的目的,被称为接触式防守。

非接触式防守在第三部分已有论述,这里不再讲解。 在实战自卫中,多数情况下各种防御技法应交替施用。

阻挡与格移

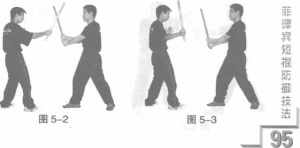

阻挡与格移是指用短棍对对手武器的进攻进行接触 防守。当敌我武器接触时,武器撞击的切入角度大致有 正向和非正向两种形式。

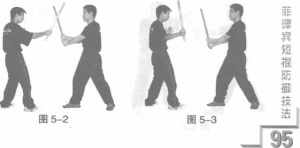

阻挡,即与对手武器正向的接触防守。其本质在于 以力抵力,阻挡最适用于使用沉重武器对付对手轻质武 器的各种进攻。如果运用得当就能在半麵截对手轻赋翻触,甚至能把对手的轻质武器沿其攻击路线反弹回去,如图5-1—图 5-3

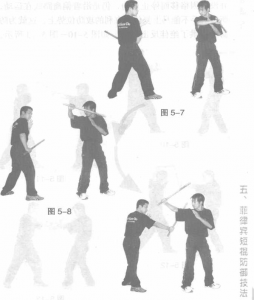

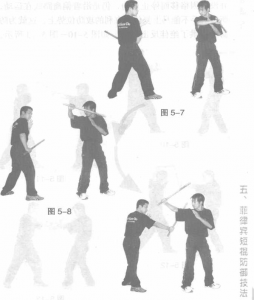

运用阻挡的最佳时机是当对手刚刚启动攻击时,迅 疾通过对对手武器或相关肢体的阻挡来阻塞对手将要实 施的攻击,这种方法的阻挡要比那种实际碰撞更具效 果。如图5-4 —图5-6所,就是在对手刚刚启动反手

挥击时对其持械手的阻挡;如图5-7—图5-9所7K,是 在对手刚刚启动反手挥击时对其持械臂膀的阻挡。以上 阻挡方法也有人把它归纳为截击的一种形式。

格移,即与对手武器非正向的接触防守。格移不是

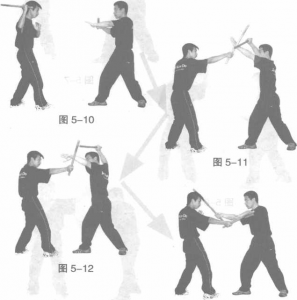

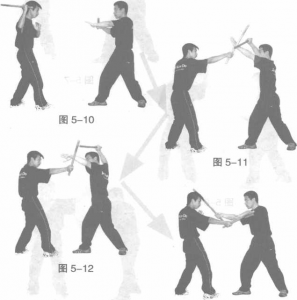

i以力抵力来中止对手的攻击进程,而是通过施加一定角 5度的“额外之力”于对手的武器上将其引导偏置于原定 |攻击路线之外,以此避开对手的打击。由于对手的进攻 ^并没有因格移而停止运动,仍是沿着偏离路线在运动, ^所以对手不能马上复位到有利的攻防位势上,这就为防 ^御者提供了绝佳反击时机,如图5-10—图5-13所示,

敌人用斜劈进行攻击,防御者即用伞式格移把对手的武 器置于其攻击区域之外,然后利用对手武器仍在惯性运 动的时差,顺势反击。

从理论上来说,任何接触防御都可以被认定为是 阻挡或格移,但在实际运用中把某一防守技术具体定 性是阻挡还是格移,只能是通过实践者的切身感受来 判断。当进攻武器被反弹出去,或者进攻动作被中 止,则可认定其防守技术为阻挡;当进攻没有被中途 截止下来,但其动作路径发生变化,则可认定其防守 技术为格移。

反弹线

反弹线是敌重我轻武器接触碰撞时产生的。是指对 手所持沉重武器与自己的轻质武器发生碰撞时,对手的 攻击力量传递到自己的武器上,使武器逆向回弹,这个 逆向回弹的轨迹被称为反弹线。

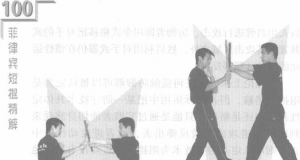

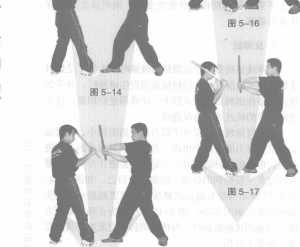

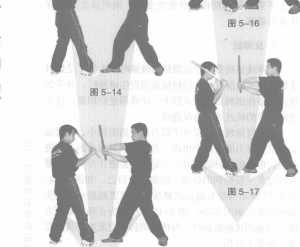

武器反弹现象最常见于以力抵力的阻挡中,有时也 会在借力打力的格移中出现。当用武器对对手的进攻进$ 行任何形式的接触防御时,一定要注意避让开自己武器# 有可能发生反弹到的位置,以免伤及自己。如图5-14、| 图5-15所示为没有避让武器反弹的位置而造成自伤头部的现象;如图5-16、图5-17所示则为正确的避开方| 法。当遇到接触防御时,身体微侧转,使武器顺身侧反菇弹,避免了自伤。

活手是菲律宾南部武技流派中原传下来的特色技 法,也是最具历史见证性的技法。早在西班牙殖民者人 侵菲律宾的时候,菲律宾人民就曾以本土刀剑技法与殖 民者的西洋剑法进行殊死搏斗。菲律宾南部地区免遭西 班牙人的殖民统治,从一定意义上说,这种区别于世界 其他械斗流派的“活手”技法,在那段历史时期反抗西 班牙殖民统治者的斗争中起到了重要作用。

1.活手的基本定义

目前,活手技法已成为菲律宾武技流派中的一个全 局性的整体的技法。在手持单一武器进行格斗时,活手 是指非持械手,即没有控制武器的那一只手,也有人称 为空手或生手;当双手各持长短不一的双武器时,活手 是指持短武器的那一只手;当进行徒手作战或双手持有 等长的武器时,活手则是指其后投人实用的那一只手或 武器。

活手在单一短棍实战自卫中是以空手即非持械手的 形式参与的。主要作用是,在近距离中是防御与反击的 一种自然过渡,它既利于防守又有利于反击。在防御 时,通过活手对对手武器或者持械手的抓拍控制协助自 己短棍共同来进行接触防守;在反击时,活手则通过对

对手武器或者持械手的进一步把控来拖延对手武器回 防。在实际运用中,活手是以完整的运动形式来进行 的,攻防间不会出现任何不必要的中断行为。与之相 反,合理使用活手却能使对手在攻击与防御间出现中 断。

活手的基本用法

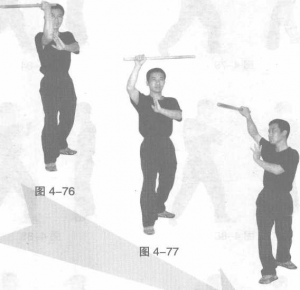

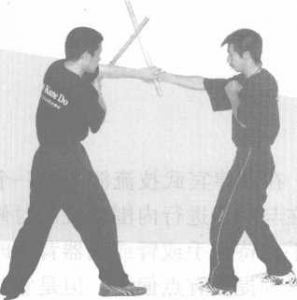

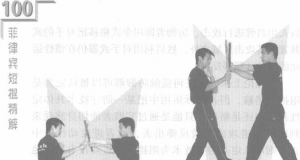

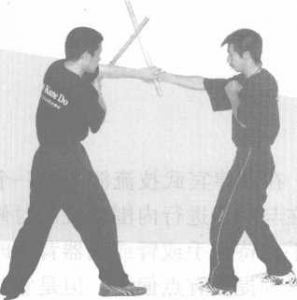

活手在实施之前,一般以手掌外沿即手刀朝内的形 式置于身前或体侧(图5-18)。当活手出击时,以手臂 内旋扭转前伸来抓拍对手的武器或持械手。这种旋转出 击的形式,不仅使活手能够很顺畅地减弱与对手武器或 持械手的碰撞力量,而且增加了活手对对手武器或者持 械手抓控的能力,如图5-19—图5-21所示。

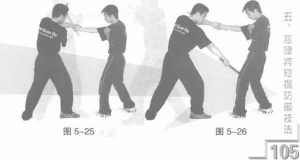

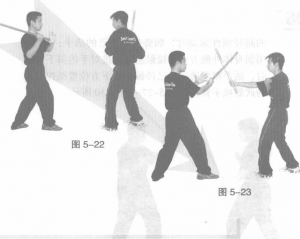

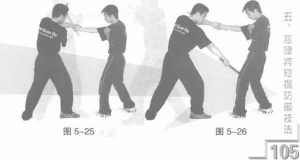

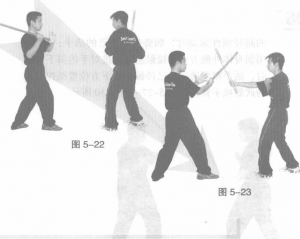

在菲律宾武技流派中有一个不成文的约定,就 是在与对手进行内围对抗的时候,只有活手触及到 | 对手的持械手或臂或武器背面时才能进行反击,虽 防 然这种提法有点偏激,但是它却体现了活手在菲律 宾武技流派中的重要性。 为了能使活手顺利地抓拍控制对手的武器或肢 体,必须在体前与自己的持械手臂交错,那么以什 么样的形式来交错更加合理些呢?这完全取决于对 手的进攻方向和自己的反击意图。如图5-22—图 5-26所示为用朝身体内侧方向的接触防守对抗对 手的斜下挥击时,活手就要通过自己持械手的上方 位置抓控对手的武器或手臂,以避免对手沿被格移

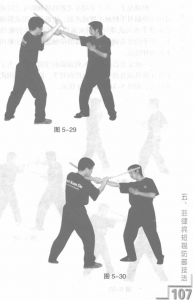

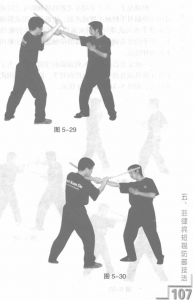

的路径惯性运动时,顺势打击自己的活手;相反,用朝身体外侧方向的接触防守对抗对手的斜下挥击时,活手则要通过自己持械手的下方位置抓控对手 的武器或手臂,如图5-27—图5-30所示。

一般情况下,活手是用在武器的接触防守之后或同

律时用于控制对手持械手臂或武器,也就是先用武器格挡 5后用活手或与武器同时用来施控。但在一些特殊情况 下,活手的出击则要早于武器的接触防守,它主要用于下面两种情况。

第一种是自己武器进人到错误的攻防位势,为了能 够抓住战机就直接用活手来控制对手,同时,再用武器 来反击,如图5-31—图5-33所示。

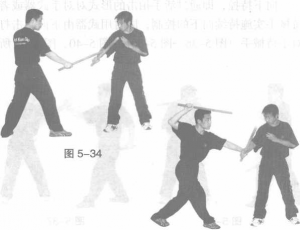

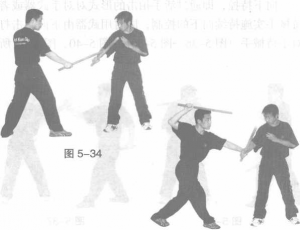

第二种是对手出手动作缓慢,特别是对手遭到打 击后,我方用活手直接控制其持械手臂或武器,如图 5-34、图5-35所示。在实际打斗中,用第二种控制对 手时往往就是在打击对手后直接实施。

浏览2,994次