第十五节三角

三角,在咏春拳术中是非常重视其作用的。

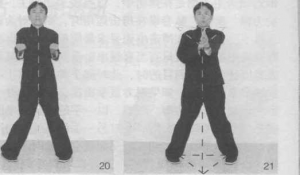

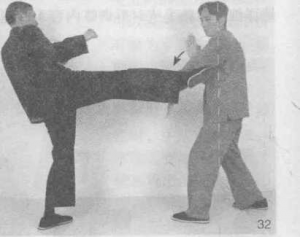

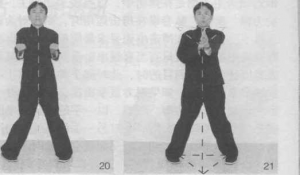

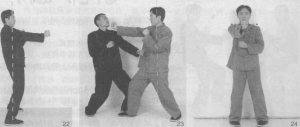

在咏春拳的一开始的钳阳马动作和简单的连环冲拳中,都是基于三角形组成的角锥的形 式(图20~图24)。实际上咏春拳也没有强定于一个固定的尺度来约束练习者持钳阳马动作 将马开成某个指定的尺寸,而只 是说将马开半步,这一以脚尖为 轴向外旋的两脚已使两脚尖构成 60°的等边三角形,即钳阳马步 型。在持这种钳阳马势防守对敌 时,这种姿势可形成稳定坚固的 构架而难于透人和自动卸力,同 时被三角马步所支撑。咏春拳强 调的这种姿势的构架是符合三角 形组成的,并且在运用时又不需 用很大的力气。

三角形将钳阳马形成一个科 学、合理的稳定结构,并将用于搏击(格斗)时,自己双方再加上对方一手,常可组成一个 暂时稳定的三角形,例如消打中的摊打配合等动作。

三角概念,在咏春拳中的攻守动作中随渗透着其作用和意义,练习者可以在练习和实践中细心体悟方可知其重要性。

第十六节直圆

直圆,即在做咏春拳动作时,在同一肢体的同一时f 则用直线运动(图25 )。

因此,咏春拳的攻守动作中,并非是以直线或圆 形运动为主。则是在搏击中,以直线运动为主,圆形运 动为辅。所以,咏春拳在搏击运用时,则反对为黐手而 “追手”,讲究在搏击中先寻求最简单直线的出击,争 取搏击中的时间。只有当直线出击受到阻挡或阻碍时,

需要以迂为直达到目的时,此时黐手类的动作才适当地 发挥出来。相反,如果对方重拳出击,就首先寻求用圆 形的运动动作来防御,例如,以一手的臂膀做半圆形滚 动并带动身体卸力,同时又以另一手的直线运动迅速反 击。如果出击没有击到或阻挡而落空,此时不要一打就 撤,而是要乘势横向直线攻击,以取得重创对方的效 果。

实际上,直圆概念不只是体现在咏春拳中,其他拳 术中也有相通的理念应用。

第十七节双向力

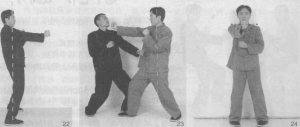

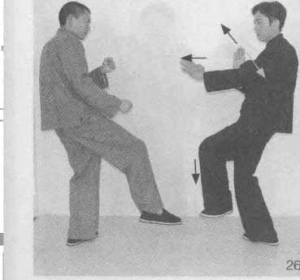

双向力,就是运用两种不同用力方向的手法去适应 搏击的形式(图26 )。

咏春拳中的寻桥拳法招式,大部分是运用了两种不 同用力方向的手法与对方桥手接触,这些虽称为双向力 动作,但如果对其分析实际上将发现每一招式又包含更 多方向的用力技巧

双向力动作的运用,不只是表现在两手上,同时身 体转马作为平面的旋转,同样可以配合摊、伏、膀等招 式同时运用,使攻守的招式均发挥出两种不同方向的力 量,成为对手难以应付的招式,且这些双向力的动作也包括前面所说的直圆动作咏春拳运用双向力概念的理由十分简单。举例说明,假如你能推起50千克物体,可以控 制自如;但如果在你举起30千克物体时,从侧面以20千克重量向你所举之物推动,你必定难 以应付,而失去平衡跌倒这就是双向力运用的结果双向力概念运用,也是咏春拳搏击时短桥相接、连消带打、来留去送、甩手直冲等特点 的体现。

第十八节圆形滚动 ^

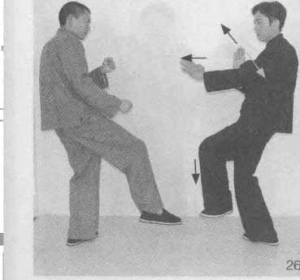

圆形滚动,就是利用圆形的滚动,作为承受力和输送力的基本构想。意思是说同一质量 # 的物质,成为圆形后,比成为其他形状的承受力更大,输送力更大,卸力也更多,而推动运 行所用的力量则最小。

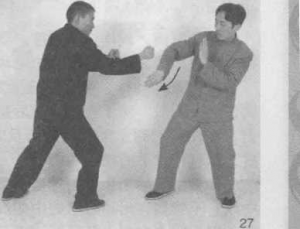

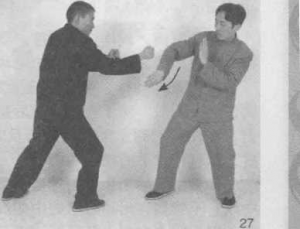

咏春拳中的重心手法摊、伏、膀,就是圆形滚动 理论最明显的招式.运用起来,将对方的桥手置于内 圆或外圆(图27 )。例如,摊手转膀手,是将对方桥 手由内圆转为外圆;相反,由膀手转为摊手,是将对 方桥手由外圆转为内圆;伏手是利用外圆与对方桥手 接触。

圆形滚动在咏春拳攻守搏击中,有着无穷的妙 用,其转换的过程也就是阴阳互易运动变化的过程,

而阴阳的互易变化是咏春拳在攻防搏击中奥妙产生的 关键。

圆形流动,作为四肢所表现出来的动作.既不可有一点僵滞的表现,也不可有一点呆板 的迹象,如此才能达到圆形滚动的作用和效果。

第十九节速度

练习咏春拳,不只是将咏春拳掌握熟练就可以了,还需要练习者具备咏春拳所需的特质,

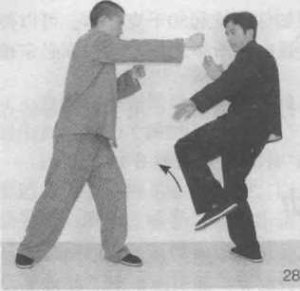

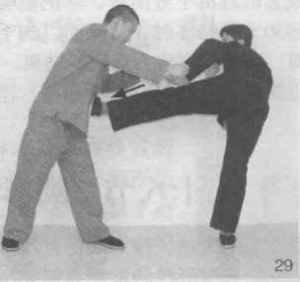

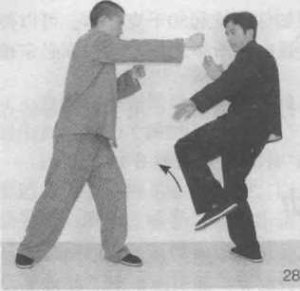

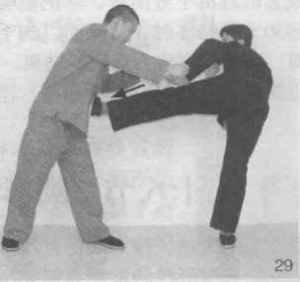

速度便是其中之一(图28、图29)。速度特质可以培养,也可以是天生的。速度实际上是指身 体各部分的敏捷性〇如敏锐的眼力,是指眼睛能否在对手的运动和静止状态时迅速发现其破 绽。大脑思维、判断能力,是指与对手交手时能正确、迅速地选择进攻或反击战术的能力。动 作迅速,是指人体从静止状态到运动时,手、脚等部位的加速运动,并在运动中使身体或身体 | 某一部分增加速度的能力。变向能力,是指在运动中迅速改变方向的能力,即在搏击格斗中改

变方向的能力。因此, 可以说速度在搏击中占 有极为重要的地位,速 度的快慢也与时间和距 离互相制约。

咏春拳应用于搏 击时,手法中的拳法、 掌法需要加速运动,才 能表现出击打动作的爆 发力和摧毁力。

在踢法上也需要 猝然踢击,才能收到

摔拿方面,同样强调速度,要动作惊如闪电,出其不意,随机就势,无机就变,巧手转 换,靠身即摔,黐手即摔的快速动作a

对对方的动作,可以从视觉发现,因为最快的速度就是眼睛的视觉,眼睛的视觉就如 同雷达探测般。除了视觉,随后是在对方伸出的手或脚靠近我方时,其突然的出手或起脚攻 击,即使在看到也常常反应不及时瞬间,此时可凭黐身及黐手所获得的感觉反应的最快速 度,以对付对手的攻击动作。

咏春拳实际上被称为速度拳法,其出拳快的原因主要有两点:一是,因为其要求攻守抢 中线,不管如何出招自己的中线部位都需抢先占据,这样做的好处是极大地缩短了出拳的距 离,因为两点之间直线最短,而且由于自身抢先占据了中线,对手的攻击只能采取较长距离 的弧形攻击手段,不但攻击时间变长,还有利于我方后发制人反抢主动,往往能抢先击倒对 手。二是,咏春的出拳方式以日字冲拳为主,也就是拳心向内的立拳,立拳即使在一般拳术 中也是最快的出拳方式,但力量较小,咏春在这方面则以寸劲弥补。不得不说的是咏春的出 拳绝不先回收到腰部再发出,而是一种凌空单靠手臂力量来发出,几方面综合起来,咏春出 拳也是往往比其他拳术快了几拍。即使是咏春拳的踢法上,也因踢法动作的幅度不大,招式 幅度短小精悍而使踢法与手法一样运用时快速、凌厉。咏春惊人的出拳速度在于其独特的发 力方式和攻防体系,可以说咏春拳“天生”就比其他拳术快的。

练习者要想使自己的咏春拳技术达到‘决速的要求,除了在掌握各正确的基本动作之后, 同时还要进行快速度训练,在每次训练后期有个时间段是尽量以最快速度来进行训练的时间 段,这时间段主要训练追形不追手的心法,并通过长时间的快速度训练在条件反射上的反应 及习惯快速度下的心态及精神肌肉的配合,以减少人在面对危险及突发反应下的精神紧张导

致四肢肌肉的僵硬情况。这阶段训练以轻弹的力道来训练以避免伤害(详细情况及训练要点 请详细参阅黐手或对拆训练内容)快速人门的训练课程安排。

第二十节平衡

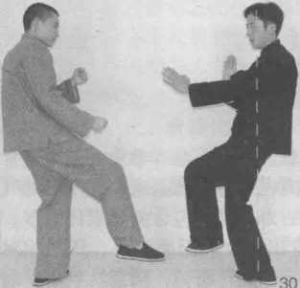

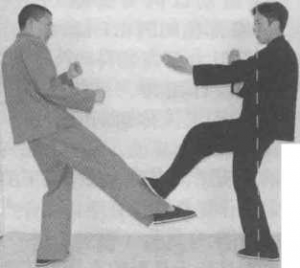

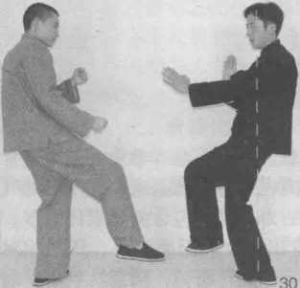

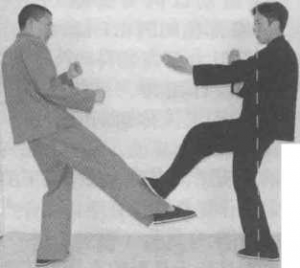

平衡概念,在这里是指人的平衡感,就是控制自己感知身体位置的能力,是一种空间

感,这个是由小脑控 制的。诸如,在咏春 拳中的一开始的正身 钳阳马、侧身马或 移动马(图30)或其 他手法、踢法动作中 (图31 ),都需要平 衡来配合动作的完 成。

平衡主要包括 31三个方面的内容:一 是,立足的稳固技

巧;二是,移步中把握平衡的技巧;三是,上肢和腰部对平衡的辅助:这三个方面内容不能 分开,就某一个具体的动作时,不仅仅达到一个动作方面的目的,且有可能两方面或三方面

兼有的目的。

因此,在做咏春拳任何一动作时,平衡则由身体正确的位置关系来达成的。两脚、腿和 身体躯干与头部皆是保证良好平衡姿势的重要因素,且是身体力量的传导工具3所以,保持 双脚间正确的位置关系,同样地对身体亦然,需能维持全身的适当排列姿势。

咏春拳虽然在攻守动作上没有太大的动作幅度或路线,但同样讲究平衡在攻守动作中的 应用。例如,在手法、踢法或黐手上,以及持兵器搏斗时,均需要对身体重心有良好的控制 能力,如此才能使动作更轻松容易,并随心所欲地在搏击中实施攻守的动作。

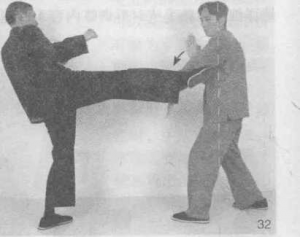

第二十一节力学

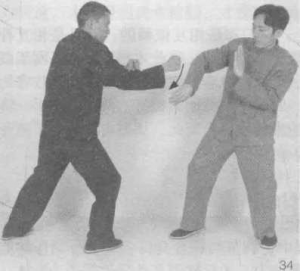

咏春拳与力学的关系是密不可分的,在咏春拳拳理以及实践方面均可看到有关力学在咏 春拳中的应用(图32)。

咏春拳中的力学,包含两方面,即内力与外力。

内力,即内劲,意念力,念力。是指在意识 支配下的气息吐纳和肌肉舒缩,按照一定规律进 行有序化配合产生的。其劲力沉绵而宏大,力圆 韧而精巧转换之机。

外力,即指大脑支配下的肌肉收缩力。其形 显于外,其力虽猛而僵硬且短促,力单直而无后 继运转变化之能。

咏春拳这种人体自身的运动以内力为基 础。内力牵动关节,产生人体各部位间的相对运 动。它作用于外界,可以克服阻力而使物体产 生运动;也可获得外界给予的反作用力,引起 人体的整个运动。咏春拳运动中引起人体运动的 “劲”,同样是人体内力。而从这一点来说,劲与力是一回事。但是,咏春拳中的劲与通常 所说的力,并不等同。正如前面所述,力是大脑指挥下的肌肉收缩力;劲是意识支配下的气 息吐纳和肌肉舒缩,按照一定动作规格进行有序化配合产生的力。劲,包含的要素比力多。 其次,力作用于外界时,强调聚全身之力(整劲)于一点发出,故作用面积小,压强相对 大,也就是攻击力大。再次,力是先天具有的本能,传递较慢,变转滞钝,随意性较小;劲 是经过意识支配,经“有序化”配合而锻炼获得的,传递迅速,变转灵活,随意性较大。

有关咏春拳各套路拳法、攻守动作中的力学,即内力与外力配合(例如,念力、双向 力、肘底力等)的技巧,参阅各拳法、动作中的具体动作要领及说明进行科学、合理的练 习。

从咏春拳的整体风格来分析,其具有代表性的不同的力学(发力)形式可以明显看出咏 春拳学在力学运用上的进步。

在武术产生之前,人们进行生存搏斗只是出于生存本能,并不讲力学形式。随着战争的 频繁,人们开始注重合理的搏斗形式和力学方法。咏春拳就是随着各种搏斗形式和力学方法 的进步而产生的。

咏春拳力学特点:

(1 )要想取胜,首先要稳定、坚固,这是最初的取胜心理。由此产生了马步。即咏春 拳特点的马步形式。马步可令人体下肢稳定,力大坚固其发力在双脚支撑也是咏春拳最早的 力学形式。

(2 )马步这种形式虽稳且力大,但不利于运动,在此基础上形成了侧身马、转马等, 此形式不仅重心稳定,且利于运动,发力在于单脚支撑。

此二形式皆为古传咏春拳搏击下产生的形式,马步使下肢稳定,其他马步的变式运用是

咏春拳运动所必需的,各式各样的马步形成标准的发力,其运动坚固、浑厚为原则或定位或 在运动中保持周身坚固的冲撞力。

(3 )咏春拳在继承其他武术的马步发力形式的基础上形成了钳阳马,且第一次真正完 成了人体发力形式,使力在一瞬间突然爆发出来,但其强调的是重心稳定,发力时在脚撑地 的基础上,以手、肘、腕配合发力,或以脚撑地配合促使脚发力实施踢击。在保持马步防守 状态时,即瞬间停止时形成整体合力。

单一的钳阳马形式虽不利于实战,但在养生和基础训练上仍具有相当价值,故此咏春拳 由于获得修养内容与之吻合,所以一直予以保留。

- 咏春拳发展至今形成科学化的拳术,将力由腰马协调配合通过肢体传导到外界, 形成真正的体内发力(发出之力),即内外结合之力。

- 在咏春拳将内外结合之力研究推向顶峰之后,咏春拳的搏击攻守技术也不断完 善,更加科学化、合理化,并形成咏春拳搏击术的独特发力技术体系。

咏春拳术力学内容由简单到复杂、由局部到整体、由形式到内容的进步过程,充分体现 了咏春拳术发展的脉络。咏春拳术的力学内容是咏春拳术发展的核心内容。

第二十二节阴阳

阴阳,即是两种对立而统一的物质或状态,它们的相

互交替作用是宇宙的根本规律(道)。阴阳这一观念是来自 《周易》一说。因此,拳家也认为武术也合此理=此也就有 了武术的中的“一阴一阳之谓拳”的说法。由此,还以阴阳 比附人体和武术动作,引申出繁多的说法(图33)。以肢体 来说,以正面为阳、背面为阴;手心向上为阳、手心向下为 阴;以运动形态来说,动态为阳、静态为阴;快急为阳、慢 缓为阴;伸幵为阳、屈合为阴;以运动方向来说,进出为 阳、退人为阴;上升为阳、下降为阴;以劲法力度来说,刚 劲为阳、柔劲为阴;实势为阳、虚势为阴;以呼吸来说,呼 为阳、吸为阴;以攻防来说,攻击为阳,防护为阴;等等。 由此分析,阳,代表动态的、向外的、向上的、进取的、刚 硬的特性,以及具有这些特性的势法;阴,代表静态的、向内的、向下的、退守的、柔软的 特性,以及具有这些特性的势法。

家们还强调以阴阳互根、阴阳消长、阴阳转化作为武术技法的基本原理,以此来解释 和规范拳技理法,正是如此,咏春拳也吸收了阴阳观念的精华,用以指导咏春拳技拳理。

根据阴阳互根,拳家认为孤阳不生,独阴不长。要阴中有阳,阳中有阴。例如,在做任 何一动作时,要注意主动肌的收缩(阳)与对抗肌的舒张(阴)有序配合,这样阴阳统一一 体,动作才会协调灵便在咏春拳的套路拳法的编排和演练技法中,讲究高起与低伏,.快速 与缓慢,刚直与柔圆等形态对立的动作,两两衔接,让它们在相互比较中突出各自的个性,

增强运动的艺术感染力。例如,摊手、半圈手、护手、伏手的组合等。在搏斗技法中,讲究 长兵器要能短用,短兵器要能长用。搏斗技法强调格斗时要攻中有防,防中有攻,攻防互 寓。劲力要刚中有柔,柔中有刚,刚柔相济。

根据阴阳消长,拳家认为每一动作中阴阳两种对立的因素,都是此强彼弱,此弱彼长。

两因素的消长必须要符合一定的比例。超过了一定的比例(极度),就会引起动作个性的变 化。例如,以咏春拳一手法的劲力来分,那么,柔劲多一分,Rij劲就少一分。相反,刚劲多 一分,柔劲就少一分。阴阳对立消长表现于搏斗双方时,就形成了采用与对方招法个性相反 的招法制服对方的打法。例如,对方以直劲打来,我方可以用横劲破之。双如,彼进,我方 可仍退避之;彼退,我方可进击之,等等。

根据阴阳转化,拳家注意采用了从一定状态反向入手的技术方法和训练步骤。在咏春拳 套路演练技法中,意欲向上,必先寓下;意欲向左,必先右去的动作路线规律,是以反向动 作作为正式动作的预动,从反向动作中求得正式动作的开始。

第二十三节刚柔

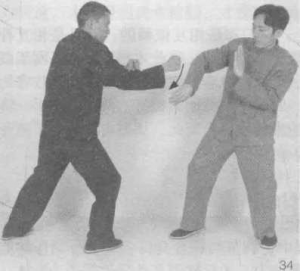

刚柔是武术的两种基本属性,这种概念之说的基本思想是根源于《周易》和兼取《老 子》的刚柔观而形成的。古人的这种观念是借卦爻的相推变化,来说明宇宙万物的生成演化依赖刚柔二元谐和一体的反复变化。刚柔变化不已,万物才能生生不息。武术技法也同样以 刚柔立本。丰富多彩的拳械招式,以刚、柔为基础。千变万化的劲力,以刚劲、柔劲为基- 础。势显于外,劲行于内。劲变则势变。劲和力的刚柔成分不断变化,刚柔的推演就生生不 息。因此,武术本身的这一特性与古人的刚柔观念思想契合,也由此使武术形成了科学的刚 柔理论,即拳家刚柔说。这一理论包括刚柔互易说、刚柔相济说、刚阻柔乘说、柔化刚发 说、以柔克刚说。咏春拳作为后来形成的优秀实战拳种同样也吸收了武术这种刚柔理论,以 丰富咏春拳的指导理论。例如,咏春拳中的攻守理念,就是以刚柔互易形成。即搏击中与对 方形成攻守时,迅速由守转攻,并在转攻同时出招一击制胜,不给对方反击时机(阁34)。

在单独的动作上,也同样可以表现出咏春拳的刚柔(图35)。为了更好地理解刚柔概念在咏 春拳中的运用,这里分别对各概念作一阐述。

(1)刚柔互易说。拳家认为,刚柔可以相互转化,通过运柔成刚或者化刚为柔的劲力 训练,才能步人能刚能柔、忽刚忽柔、变化莫测的上乘境界。咏春拳追求的就是运柔成刚。

此易劲训练的诀窍在于,采用极柔软的姿势,进 行用意不用力的训练。极柔软,能使全身松形, 经络开放,气血流注通畅。用意不用力能保证意 率气行,意之所至,气即至焉。如是,气血流 注,日日灌输,周流全身,无时停滞

;如此久久 练习,则得真正内劲,此也是咏春拳强调念力训 练的结果

(2)刚柔相济说。拳家认为过刚易折,太 柔易痿。因此,用刚不可无柔,无柔则环绕不 速;用柔不可无刚,无刚则催迫不捷。换言之, 就是用刚相济柔力,用柔相济刚力。这种刚中有 柔、柔中有刚、刚柔和谐、互养互用的劲力处理 方法,就是所谓的刚柔相济。刚柔相济作为咏春拳劲法的基本法则,具有重要的实际意义。

(^)柔化刚发说。不论是套路练习还是与人对搏,柔 刚都应变换为用。变换的基本法则是柔化刚发。化,指动作 变化和格拨、引化等防守方法。柔化即动作变化过程和进行 防守时要柔。柔,能使动作圆活顺遂,有利于临机应变地对 付对手,随心所欲地变化招法,便于在得机得势时迅速转入 进攻,并有利于蓄劲,为发劲做好准备刚发指触及目标的 瞬间,突然换用刚劲,迅疾击中目标。刚发能使套路练习动 作落点干脆,使对搏动作击中有力,发挥出进攻动作的打击 威力。

(4)刚阻柔乘说。这个概念是拳家应敌打法中,审时 度势而施用刚柔的一种法则

3其意是说在对方攻击力量未发 出之前,我方应以刚力阻住其出击劲势而击之。在对方已发力击来时,我方应让过其力锋, 随其力来势方向,以柔劲引其落空失势,或随其力回势,借其力而击之。

(5 >以柔克刚说。即用柔顺的劲力和招式,战胜刚强的劲力和招式。以柔克刚之说 认为,柔劲的力度虽比刚劲小,但由于其势圆转柔活,不仅善于变化,且劲力绵绵不断。 刚劲的力度虽比柔劲大,但由于其势迅猛,不仅缺乏变化,且劲力一发即逝:刚劲一发不 中,即出现了旧力略过,新力未生的空隙,有可能被对方乘而击之柔劲若一应不果,还 存再应之势,有续应之力。因此,以柔应刚,虽弱尚能自保=如果以刚应刚,刚度不如对方则必败;如果两刚均衡,硬斗硬拼,则两败俱伤。能自保不懈、持久无隙,才算得上克敌制 胜。

从表面上来看,刚和柔是相对立的,但事实上,它们却是相互依赖的,并且是相互补 充成为一个整体。刚柔的意义本身就是两者互为前提,形成彼此,彼此才相互完整。刚柔概 念,可以帮助练习者在掌握咏春拳搏击术在运用时,可以将咏春拳术更好地发挥出其攻守的 妙用,例如在搏击中,练习者可以在问一肢体和同一时间中发挥刚柔相济的两手或一手一脚 以至两手一脚的协调,争取到时间,达到攻守同时的最佳境界。至此,练习者应明白了咏春 拳刚柔之说应用的意义

第二十四节协调

协调,即协调能力。是指在进行身体运动过程中,调节与综合身体各个部分动作的能 力,它是一种综合性的能力,集灵敏度、速度、平衡能力、柔韧性等多种身体素质为一体, 充分反映了中枢神经系统对肌肉活动的支配和调节功能。对于协调性的锻炼,咏春拳套路拳

1 法就有很好的帮助,并能使练习者从中体会到协调能力的配合(图36 )。

咏春拳术运动对身体锻炼可以起到良好的作用,有利 于人体的速度、力量、灵敏、协调性和耐力等素质的提高,

有助于培养顽强、坚忍不拔的意志的培养。咏春拳术套路是 _ 咏春拳运动的基础,它具有最丰富最细致的技术和锻炼方 法。例如,在一个套路中,包括数个手法、腰马、脚等完整 动作,每个动作都有不同的技术要求和技术定型。这就为掌 | 握咏春拳徒手搏击术和器械的技术提供了身体和技术条件。

咏春拳搏击术和器械的练习都是以拳术套路为基础的。也可 以说,套路拳法是对练习者在手、眼、身、法、步法协调的 _ 锻炼,在此基础上,有了精神、气、力、功等内外相合的功 夫,才能掌握咏春拳搏击术和器械的套路技术。

咏春拳的练习,是对身体全面的锻炼。在咏春拳术中,

处处可见中华哲学思想对于拳理的指导概念.例如体现着阴阳互变道理的招式,而阴阳的观 点,通俗地说,就是协调性的问题。一反一正,当阳以及背阴,在咏春拳术中经常练习,可 以更加深刻体会到双方面的协调关系。其不只是体现在套路拳法中,在六点半棍和刀法中, 都同样讲究身体极佳的协调,对力的相合以及周身的中正结合起来,即做到了协调的要求:

i经由长时间练习,身体稳如泰山。

咏春拳术包含手、眼、身、法、步的严格要求,只有将这些要素完美结合起来,才能发 力顺遂,才能得到武术精髓,才能更好地体现练习咏舂拳协调性

第二十五节整体

咏春拳充分认识到了搏击格斗的千变万化性, 因此强调体系结构的全面性和整体性。整体,是构成 整体动作的依据。人体是一个有机整体,是以骨为杠 杆,以关节为轴,以肌肉的收缩为动力,在神经的支 配下所形成的整体运动,由此形成了咏春拳各个攻守 动作。

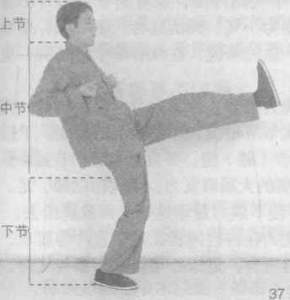

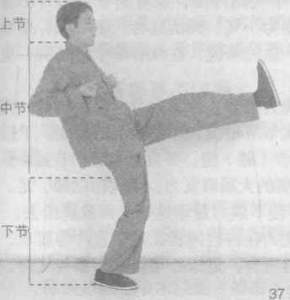

整体,也是对人体运动的三节、六合的深人理解 (图37),练习者明确这些概念,可以更好地帮助其 习练咏春拳套路和搏击术。

咏春拳吸取了传统武术中所重视的三节、六合理论。

三节,即拳术将人体分为上、中、下三节(或者 梢、中、根三节),各节又分为三节。了解三节的分 法和各自具有的作用,可更好地将咏春拳的风格特点表现出来。

将人体三节分法有两种一种,是以头为上节,躯干和手臂为中节,腿足为下节。另一 种,是以上肢为梢节,躯干为中节,下肢为根节如此分法,须明确下节或根节是全身的根 基,具有载负身体移动、支撑完成动作、催促劲力发放的作用。中节是全身的枢纽,具有联 系两端、顺达劲力,使全身协调运动的作用:上节是全身的首脑1具有首领全身、驾驭动作 的作用。梢节是人体灵活度最大的部位,具有表现内意相合、完成攻防目的的作用

3当练习者明白了人体三节各自具有的作用.才能有意地采取咏春拳相应的技法,通过 各节的协调运动,体现出四肢百骸为一节的整体性来。

头部分为三节,以头顶百会部为上节,鼻为中节,下颏为下节。要求百会部有悬顶之 感,则头有顶劲;鼻梁中正不歪,下颏微微内收,则头部端正,这样做头才有顶劲,做咏春 拳的动作时才不至于身体软塌,头部端正,才能保证动作无前倾后仰、左右歪斜的弊病。

土肢也分为三节,即肩为根节,肘为中节,手为梢节。在咏春拳中要求沉肩、垂肘、归 中,使上肢肌肉依次节节放松沉垂,出现肩向下松沉的松肩,肘向下松沉的沉肘,腕向前松 沉的塌腕,以上肢=节的节节引导,打通人体内气、内劲通肩、经肘、过腕、达手的通道。 上肢在咏春拳运动中,要求做到梢节(手)起,要对准目标出击;中节(肘)随,要自然顺咏春•榫士木精脊 随梢节运动方向,不能偏离其轨迹;根节(肩)催,通过顺肩送膀,催动全身的意气劲力至 臂,再经肘催(肘底力)、腕催,达于手发放出去。这也是咏春拳多用手法的重点要求。

躯干被作为人体的中节。躯干分为三节,即胸为上节,腰为中节,小腹为下节。若是以 脊柱来分,腰椎为中节,腰椎以上为上节,腰椎以下为下节。

咏春拳一般要求运动时,躯干应做到下节(小腹)稳,中节(腰)活,上节(胸)顺。 下节狠稳,其似为腰胸筑成活顺动转的基础,此还有利于气归丹田,也有利于气由丹田贯 达四梢:中节活,其似在躯干正中装一转轴,使上下节连为一气、圆活运转。上节顺,要顺 随腰动而动,随顺腰的俯仰、扭转来完成各种身法动作。总的来说,在咏春拳中以畅胸、直 腰、实腹为主。

下肢被作为人体的根节。下肢同样可以分为三节,胯为根节,膝为中节,足为梢节。当 以钳阳马定式时,下肢应做到跨坠膝扣,使下肢肌肉依次节节松沉,加强步型的稳固。下肢 在运动过程中,要求梢节(足)起,要对准目标出击;中节(膝)随,要自然顺随梢节运动方 向,不能偏离其轨迹;根节(胯)催,要以髋胯(大腿)部的大肌群发力,依次催动膝、足, 并在运动中逐渐增加下肢梢端(小腿与足)肌群的力量,使下肢力量聚达于足部发放出去。

咏春拳是一种讲究内外兼练,刚柔相济的拳法,因此,在耕拦摊膀、甩手直冲等要求, 其实也是讲究六合的锻炼,即内三合和外三合的锻炼。内三合,是指心与意合、意与气合、 气与力合。外三合,是指手与足合、肘与膝合、肩与跨合。

六合,也是咏春拳运用武术运动的基本技法法则。内三合与外三合相合,称为六合心与意合,是指思维活动和意识活动相合。拳理认为,有思才能产生意识的活动。如 果思绪杂乱,意就不专注,因此,思维的内容要集中于练拳,以产生专注的意识活动去支 配练拳意与气合,是指意念与气的运转相合。即以意念引导内气的运转,支配呼吸的频 率。气与力合,是指气的运转与力的运使相合。通常是吸配合蓄劲,以呼气催动发力。 如果将内三合的含义合起来讲,就是以中枢神经活动主导动作,以意识引导气息,以气息 配合发力。

手与足合,是指动作时手脚起落的形合,定式时手与足的相合。肘与膝合,是指顺势动 作时,肘和膝上下相合;肘的垂劲和膝的内扣劲相合。肩与胯合,是指肩关节放松,肱骨头 向下沉劲和髋关节放松内收,股骨头(胯根)向下沉劲相合。

内三合与外三合统一一体,贯穿于咏春拳任一动作中,即为六合具备,内外相合,形成 整体。

浏览1,427次