第一部分

咏春拳的概述

咏春是一套“以柔制刚”的功夫,任何功夫的练 习过程都是由固定形式练到无固定形式,亦即是由 有形到无形。

——叶准

中国功夫门派众多,不论在形式上及风格上都大有不同,归根究底 就是因为各门派拳术的思想及理念不同所致。拳法表现在外是其动作, 但最重要还是拳法的理念,亦即是“拳理”。不同的拳理表现在外就是 不同形式的动作、手形及马步,以致用力方法等等都大有不同。

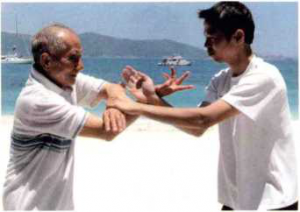

咏春拳着重舍力、借力、以弱胜强、以柔制刚的方法。通过黐手的 训练,练出良好的知觉反应及灵巧的步法。咏春的练习过程着重思考、 变化及实践,练拳之余还必须思考,是近代最著名的拳法之一。

“以柔制刚”是咏春的中心思想。所谓以柔制刚,并不是指完全 不用力,而是教你如何用小力胜大力,以快打慢,达到刚而不硬、 松而不懈的感觉。练习的过程是由松柔开始,随着时间的练习而达 至积柔成刚,以一百磅的石头和一百镑的棉花为例,咏春的力就好 比一百磅的棉花那样,松沉而不刚硬。

咏春拳十分着重知觉的训练,通过黐手练习令手部感觉更加灵敏, 透过感应对方的力向变化,继而作出防守或进攻。

另外,“中线理论”亦是咏春拳中强调的思想。除了要保护自己的 中线,还要学习使用最简单、直接的方法来打击对方的中线位置,两点 之间又以直线最快,因而咏春拳很着重两者之间距离的变化,即“子午 线”理论。

咏春拳共有三套拳:小念头、寻桥及标指,练习方法主要是通过黐 手锻炼、散手及离手练习。此外还有木人桩、八斩刀及六点半棍法。学 习过程以拳套为基础,通过黐手练习使手部感觉更加灵敏,来感应对方 力向变化,继而做出防守或进攻。黐手的练习就是应用拳套里的动作及 理论,并从中纠正运用错误的手法,为所学的功夫注入生命力,而并非

一式一样的死招式。

中国拳法特别之处就是在拳术中蕴含了中国哲学思想,特别是儒家 思想,咏春拳法也是一样。咏春拳的哲理主张不与人硬碰,要做到舍己 从人,借力打力,所以学习咏春,并不是单单学习拳脚上的功夫,更重 要的是能够学习中国传统的哲学智慧。

1.1咏春拳套

咏春拳套以简洁精要为主,每一个动作都是配合拳理而成,没有花 巧动作。学习咏春拳的阶段主要分为:拳套、黐手及技击,拳套是练 习的基础,亦是日后黐手练习的事前准备;黐手是由拳套到实战锻炼 的过渡练习,并不等同于搏击。只有把拳套练好,得到良好的基础, 才能把黐手练好;黐手练好了,才能灵活地于技击中表现出来。因此咏 春拳的学习过程是先练习拳套,再学习黐手,最后到搏击训练。

咏春拳拥有博大精深的内涵。拳套易学难精,不能够在短时间内完 全掌握。就咏春的三套拳套而言,看起来简单,但实际上把拳套融会贯 通,还需要花上相当长的时间去理解及改正。

有人说,拳套是死板的,没有变化,但在实际应用时却千变万化, 那么练习拳套又有何用呢?在实际应用时,应当追求无形限制的拳套, 但是我们不可能一开始便追求无形的境界,必须先经过有形的练习阶 段,练好这个阶段才可以真正踏人无形的境界。所以练拳是从有形到无 形,而拳套就是形的开始,是锻炼基础功夫的必然门径。

小念头

咏春拳的三套拳套,按练习的先后次序可分为:小念头、寻桥及标 指。小念头的意思是减少杂念,尽量投入练习。初学者需先学习小念 头,并抱着谦虚及忍耐的态度习拳,切忌怀有一步登天或速成的想法。 此基本套路的每一个动作都是日后的动作根基,例如黐手的大部分动作 均是由小念头演变出来的。小念头既为学习咏春拳的基础,其重要性是 可以肯定的,有所谓:“小念头不正,终归不正。”小念头的动作简单 易记,初学者亦可以自行对镜练习,但需要留意拳套里所包含的咏春拳 基本技巧,务必认真学习,打好基础。

小念头分为三节,第一节主要是认识中线及功力的训练,第二节是 学习发力的方法,而第三节则是常用的基本手法。练习时必须要放慢动 作,因为动作慢的时候才能认真地练习,切记不可急躁,尤其是第一节 里的“一摊三伏手”,更要尽量练至最慢速,慢而不间断,慢而不呆滞。 初练习约10分钟,逐渐增至每次练习约30分钟,视乎练习者的水平, 不可勉强。

寻桥

咏春拳的第二套拳套为寻桥,即“寻找桥手”的意思。人本身是一 个独立的个体,当你要攻击对方时,就必须把力打到对方身上,绝不可 能隔空就把对方打倒,因此一定会有接触对方身体的一刻,这个接触可 以有很多种方法,例如在头、肩、踭(粤语中指手肘或脚跟——编者 注)、膝、手及脚部等等。而手的接触就好比一座桥梁把两者连在一起, 故美其名曰桥。

所谓寻桥,并不是盲目地去追寻对方的桥手,而是要学会在桥手相 接时作出变化。

在练习小念头的整个过程中,没有移动马步,到了练习寻桥,则强 调转马的锻炼。转马是学会卸力的基础,转马要练得稳且快,才能真正 达到卸力的效果。例如你用力推开一扇门,门被推开的一刻同时也卸开 你的来力;但是那扇门能否卸开你的来力,关键在于门与墙之间的接合 点是否稳健。如果接合点不稳,不单不能卸开力度,反而会使你倒在地 上。运用转马能否卸开对方的来力有相同的道理,而寻桥里的转马膀手 就是按照这个原理,所以腰马练习在寻桥里是非常重要的。

学习寻桥,除了学懂转马卸力,还有腰马发力,增强攻击时的爆 发力。

标指

咏春拳的第三套拳即最后的一套是标指,意思是当你以标指标向对 方失败后,要学会应该如何处理。由于早期咏春拳不会公开授拳,加上 标指是咏春拳的高级拳套,因此有“标指不出门”的说法,很有一种神 秘的色彩。早期的咏春拳,是不会随便教授标指的,即使练习者学了很 长一段时间,倘若功夫未达水平,师傅也不会传授标指。由于练习标指 前,必须有良好的小念头及寻桥作为基础,如果急于求成,根基未打 稳,结果只会弄巧反拙,有形而无实。由此可见,咏春拳的拳套是一层 一层累积出来的,有了小念头的基础,才能达至寻桥的沉实稳重,两者 练得好,才可以把标指的潇洒凌厉表现出来,而三者之间互相牵连、互 相帮助。因此,虽然标指是最后的一套拳,却不代表学成或修炼的结 束,反而是真正踏入拳术修炼的新开始。

练习标指的重点是要学会如何发力。标指里有很多动作是用以引导 练习者如何将身体的力量在一瞬间统一地爆发出来,达到力贯指尖的境 界。若要做到这点,就先要使身体完全地放松下来,到达最放松的状 态,才可以发出最大的力。发力时,需要全身所有的关节一起运动,如 果其中一个关节僵硬了或锁紧了,就会大大影响发力的效果。即使功夫 有相当水平也很难把标指打得好,所以标指被认为是高级拳套之一。

1.2黐手

黐手在整个咏春拳训练里占有很重要的地位。黐手并不等于搏击, 它只是学习咏春拳的途径,是一座桥梁贯穿拳套和搏击,通过黐手,双 方练习者可以学懂搏击里所需要的元素。

由于黐手里的技术都是以放松为基础,练习黐手首要学习放松,放 松这关功夫未练好,再练往后的拳法也是徒然。这里要求的放松不只是 身体上的放松,更重要是思想上的放松。

练习黐手,应该先有正确的练习观念,否则便会形成敌对的心态,

以致双方都不能进步和学习。黐手可以令双 方进步,同时亦可使双方退步,全在于练 习者的心态。黐手就是将两个“个体”连 在一起,是力量的交流,通过黐手来感应 对方力量的传递,从而练到借力及卸力的 方法。双方在黐手时,攻击和防守不再独 立,对方的攻击导致我的防守,而我的动 作亦因对方的动作而改变,但改变的动作并非预先设定或排练的,攻击 和防守已变成一个有因果关系的整体。练习时要做到因应对方的动作而 变,但要同时自保及反击,亦即是“舍己从人”及“连消带打”。咏春的 手法讲求直接简单,借力打力,若要练好,应先由舍己从人方面入手。

另一方面,通过学习黐手可以把拳套里的动作灵活地应用出来,更 实在地明白各个动作的应用、变化及用力方法。由于每个人的身形、体 重和性格都不同,所以同一个动作在不同人身上会有不同的用法。通过 黐手,双方互相研究,取长补短。在实际应用时,速度快是很重要的, 但不只是肌肉伸展的速度要快,更重要的是位置及放松——有利的位置 可以缩短攻击的路线,使动作变得更直接及敏捷。

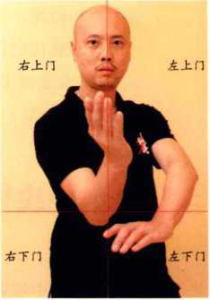

1.3内外门及四门

四门及内外门之说是指以人的心窝为中心打个十 字,形成四个方位,即四门,上左门、上右门、下左 门及下右门。另外,中门是指心窝向外的位置,而四 门又分内外门。摊手、膀手等为上门方位的手法;低 膀、耕手等是下门方位的手法;枕手是中门的手法。

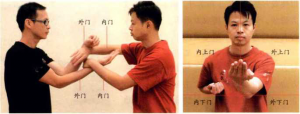

内外门分自身的内外门及接触后的内外门

内外门手可以用自己手部与对方手部的接触点说 明。以盘手来说,摊手处于对方伏手的内面,因此摊手是内门手;而相反,伏手则处于对方手部的外面,为外门手。这是最 基本的理解。随着动作的变化,如果双方都以单手的摊手互相接触,而 大家的摊手都是处于对方的外门,就会形成外门摊手,因而摊打有外门 摊打和内门摊打的分别,所以在双方接触后的内外门不单只用手法来判 断,亦有以接触点来判断的。

若不以接触点而用自身来判断,例如练小念头时,则摊手以外为外 门,摊手以内为内门。而内门又处于人体的中线,是最多弱点的位置, 所以练咏春时常强调埋踭(此处指手肘——编者注),就是保护内门不 轻易被人进攻入内。

埋踭及定踭

将踭部靠往胸部中心(中线)位置,手踭需和胸口保持约一个拳头 大小的距离,手踭及中指第一节骨位对着中线。埋踭后,踭部与胸部的 正确距离应定位在约一个拳头大小的距离,太近则会失去防守能力(束 桥),太远便不能发挥踭的力。定踭就是当你做动作时,手踭仍然曲手 留中的意思。

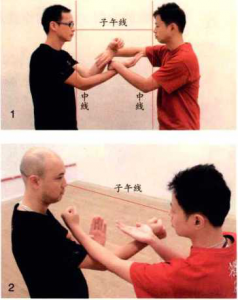

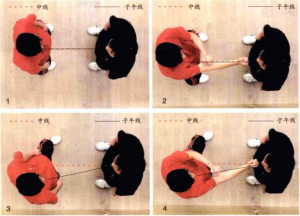

1.4中线与子午线 中线

人的中线就是由头顶垂直到下阴的一条线。中线很重要,因为人体

很多弱点处于这条线上,例如眉心、鼻梁、下颚、喉咙、心窝以至下阴 等等。中国功夫重视中线的理论,而咏春拳更为讲究,若是学习过小念 头的都知道,一开始就是教导找出中线的位置,打的日字冲拳也是朝着 自己的中线打出去,以及往后的摊手及伏手,也是从中线缓慢推出。所 谓“拳由中发,守中留中”,保护自己的中线而击向对方的中线,达到 连消带打的效果。中线理论就是咏春拳理的基础,练拳先要明理,练咏 春拳除了练功、黐手外,更重要就是思考、探索及领悟。

练习咏春拳的时候对着镜子练习,可以帮助正确地找出中线位置, 让练习时的手位都能准确地处于中线上。以小念头为例,练小念头时, 正身面向镜子,咏春的术语称为朝形,即是正面对着对方一样,这时候 从镜子对着自己的中线练习等同于对着 对方的中线一样,但在真实的情况里,对方会不断改变位置,所以便出现了子 午线的理论。

子午线

何谓子午线?子午线是天文、地理 里惯用的名词,子午线本身并不存在,

只是在学术研究上需要假设的一条线,

才被抽象地创造出来。例如在地球的经 线由北极到南极画一条线,以伦敦格林 尼治为零度起点,这线是本初子午线,

或格林尼治子午线,即零度经线,实际 地球并没有这一条线,纯粹是为学术研 究而假设的,子午线的东西两边分别定 为东经东半球和西经西半球。在功夫 上,在对敌双方中线之间连成一条线,

便是子午线。因中线是头顶垂直到下阴

的一条线,每一处都可作为连接点,可以产生出很多条子午线,重要的 一点则在鼻尖相连的一条线。子午线就是你进攻对方最直接的引导线, 在黐手过程中双方攻守不断交换、不停走动,因而会产生多条子午线。 叶准师父曾经引用叶问宗师的话说,着重防守的人会守住自己的中线, 着重进攻的人会看着对方的中线,而攻守兼备的人就注重子午线,可见 子午线对了解咏春拳理十分重要。

浏览2,129次