太极拳中有一些基本动作反复出现。如步法主要有进、退、侧 移三种,抓住这三种步法反复练习,就能较快地掌握进步时脚跟先 着地、退步和侧移步时脚尖先着地,然后逐步过渡到全脚掌着地 “由点及面”的规律;从而掌握重心的缓缓移动,做到虚实分明。 还可以通过“左右搂膝拗步”和“左右倒卷肱”来提高前进、后退 时动作的连贯性与协调性;通过“左右揽雀尾”和“云手”来锻炼 腰为主宰、带动四肢的能力。

完整连贯,持之以恒掌握单个动作和基本要领后,就应注意每个动作的完整性和动 作之间的连贯性。也就是说,在完成每个动作时,应该手随步开, 手眼相随,不能上动下不动,或者手动眼不随。在动作与动作之 间,不可出现明显的停顿,而要似停非停,衔接流畅。为了达到这 一要求,可以先把一套太极拳分成若干组来练。如简化太极拳,可 分 1~3 式;4 ~6式;7、8 两式;9 ~ 11 式;12 ~15 式;16、17 式;19 ~ 20式;21 ~ 24式等8个动作组合,分别迸行反复练习, 逐组提髙动作的连贯性。然后将几组连成段来练,最后再串成套。 这样,就能使整套太极拳的练习连绵不断,一气呵成了。另外,还 须注意动作、呼吸和意识三者的协调配合。所谓“意识引导动作”, 就是要排除一切杂念,把思想集中在练拳上。如“起势”,两手慢 慢前平举时,中指要有向上拉起物体的“领劲”感,两臂下落时, 两手要有缓缓下按的意念。所谓“动作配合呼吸”,就是随着动作 的变化,采取幵吸合呼、起吸落呼的呼吸方法。还应采取腹式呼吸 的方式,使呼吸深匀细长。在动作与呼吸还不能完全配合时,要采 用自然呼吸进行调节,不能憋气。

只要循着上述原则努力学习,“人门”并不算太难,难在持之 以恒。只有长年坚持锻炼,才能获得强身健体、祛病延年、陶冶性 情的效益。

如何练习太极拳基本桩功?

太极拳运动柔缓均勻,圆活连贯,上下相随,绵绵不断。初看 起来,似乎没什么难度,但深人下去,就会发现它不仅对人体的柔 韧、力量、协调等素质要求较高,而且对人体意识、呼吸与动作的 紧密结合,有着更深的追求。因此,要学好、练好太极拳,提高太 极拳的技术水平,也必须下功夫苦练基本桩功。

三、功抵房

桩功练习

无极桩

两脚平行开立同肩宽,两膝微屈,重心落于两腿之间;两手臂 掌心朝里,微屈肘举于胸前,手指自然张开微屈,指尖相对(约距 20厘米),如抱球状;眼看前下方(图71)。

要求上体正直,头正悬顶,下颏微收,沉肩垂肘,松腰敛臀, 精神集中,意守丹田,呼吸自然。初练时,每次3~5分钟,久练 逐渐増加至8~12分钟。姿势高低,可根据本人体质、腿部力量, 自行掌握。

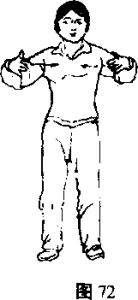

开合桩

在无极桩姿势的基础上,随两腿慢慢伸直,两手臂慢慢向外抻 开(图72K两手开至于肩宽时,随两腿慢慢屈膝微蹲再向内收合 成无极粧式(同图71)。

练习时,上体要保持正直,不要挺腹凸臀;下蹲时,膝与地面 的垂线不能超过脚尖。“开”时为“吸气”(小腹鼓起“合”时为 “呼气”(小腹内收),呼吸要深、长、细、勻、缓。初练时,呼吸 应力求自然畅通,不要憋气。当练之日久,可以加深呼吸程度,扩大充气量。如吸到极点不能再吸时,改为呼气;当呼到极点,不能 再呼时,改为吸气,这样每次可练3 ~5分钟,日久可逐渐增加至 12分钟,达到调息之目的。

行功练习 进步练习

选取“简化太极拳”中“野马分鬟”动作的步法,两手以手背 分别贴扶后腰两侧进行。可左右势交替连续向前进步练习。

退步练习

选取“简化太极拳”中“倒卷肱”动作的步法,两手相叠,手 心朝里贴于小腹(丹田)进行练习。可左右势交替连续向后退步练习。

通过进、退步行功练习,达到身体平稳,步法转换沉稳、轻 灵,虚实分明的目的后,可配合上肢动作练习。如进步时结合上肢 做“野马分鬃”、“搂膝拗步”,退步时,结合上肢做“倒卷肱”。这 样抓住重点,反复练习,可初步掌握太极拳运动的基本要求,为学 好、练好太极拳打下基础。

腿部柔韧性练习

太极拳套路中,有仆步下势、左右蹬脚、左右分脚等动作,因 此对下肢的柔韧性要求较高,必须加强练习。可在压腿(正、侧、 后、仆步压)、踢摆腿(正、侧踢、里合、外摆、弹腿、蹬腿)的 基础上,结合太极拳的左右蹬脚、分脚加强控腿(腿由屈到伸、在 一定高度停住)的练习,锻炼提高腿部的控制能力和独立平衡的能 力。

什么是“腹式呼吸”和“胸式呼吸”?

“虚心实腹”的含义是什么?

呼吸运动是通过呼吸肌的舒缩活动来实现的。隔肌舒缩时,腹 部出现起伏;肋骨移位时,胸部出现起伏。

当以膈肌、腹肌活动为主所实现的呼吸运动,称为腹式呼吸。 当以肋间肌收缩为主所实现的呼吸运动,称为胸式呼吸。

在运动实践中,善于采取各种形式进行呼吸,并根据实际需要 从一种呼吸形式转到另一种呼吸形式,这对提高动作质量和运动成 绩有重要的作用。

“虚心实腹”的第一层含义是,身体放松后的一种合理平衡状 态,即气下沉,使丹田充实,正项、直背、含胸,胸部不存在紧张 点,意念顺畅自然;第二层含义是,内丹术的一种,其具体方法即 “水火相济”法:“离中虚”,故“虚心”为离之卦象“坎中 满”,故实腹为坎之卦象(H)。此法即指坎离相和,使心、肾相 交,启动内在真气萌生,阴阳循行于任督两脉,从而通关开窍,充 足丹田。做到“虚心实腹”的关键在于意念的虚静,不可强行引 导,那样势必破坏人体固有的生理规律,起不到应有的实用效果。

如何理解“顶头悬”与“神贯顶”?

“顶头悬”与“神贯顶”是武术锻炼的意念活动,也是武术界 公认的锻炼要领和法则。

“顶头悬”与“神贯顶”到底是何关系,对这一问题,历来都 有两种不同解释:

一种认为“顶头悬”与“神贯顶”是两种不同的意念活动, “顶头悬”又称悬顶、提顶、拔顶、吊顶,具体练法是:意念中, 头顶百会穴处被一条绳索向上牵系,致使全身轻轻上提。“神贯顶” 又称为贯顶、虚领顶劲,具体练法是:意念中体内有一股内意轻轻 上顶。

另一种认为“顶头悬”与“神贯顶”以及前面提到过的悬顶、 提顶、拔顶、吊顶、贯顶、虚领顶劲,皆为同一种意念活动,只是 称法不同而已。

笔者倾向于第一种解释,其原因是:

从功效上讲,它们都强调“提起精神”、“保持身体中正不偏” 等共同点。比如,为了达到养生健身的目的,在练功时,应使用 “顶头悬”的意念,使全身肌肉骨骼、大小关节、五脏六腑及至于 大脑神经皆处于极度的放松之中,对此种练法,大成拳宗师王芗斋 先生曾有形象的比喻:“飘飘荡荡随他去,精力充满神不疲,注意 顶心如线系,遍体轻松力如泥,如疯如癲,如醉如迷,虚灵独存, 悠扬相依,海阔天空涤万虑,哪管他石破天惊、山飞海啸、日月星 球都转移,且顾眼前我自喻。”

而“神贯顶”,相比之下,则侧重于技击功能的培养。

运用“神贯顶”的意念活动,首先可以使精神振奋,“精神能 提得起,则无迟重之虞”,由此达到“意气须换得灵,乃有圆活之 趣”;其次,有提纲挈领的作用,意念上顶,带动全身,形成“一 动无有不动,一静无有不静”的整体运动;再次,形成整劲。神贯 于顶,两脚必须有下踩之意(否则意念绝对向上,势必造成脚下无 根,身体失重),头顶与两脚掌构成争力,在发力时,才能“劲起 于脚根,由脚而腿而腰,形于手指”,完成整体发力过程。

浏览1,290次