(二)防守技

防守技是在相对方启动劈刺或进入攻击状态时,另一方后于对方而对应的技 术。按双方刀剑运行的形式,防守技法分为接触的和不接触,两种直接或间接防御 形式,共二十一种。

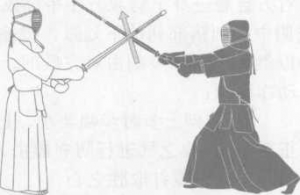

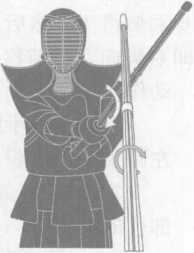

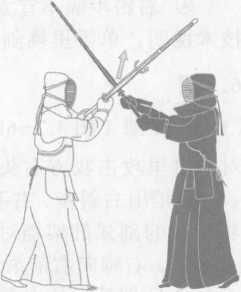

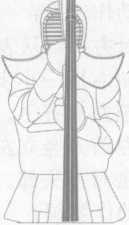

(1 )表擦上击(图4.7-51 )

对方自表进身,下劈面部,我方降低剑头,向前 或一侧滑步,同时以竹剑面表侧中部镐位,在其剑运 行中途,径直向上方划弧,擦击对方剑身表侧中部, 然后,乘势跨步下劈对方正面或手、腹。

动作要领:

守方受击时,要将对方之力尽行导 出来,以从下而上的侧向之力,拉引、化解 来剑下劈之力的方式接招,绝不要以垂直反弹之力接剑硬抗。

右足前滑步要保持稳定,要能耐到

对方之剑将至头顶上方,双手伸直,气力尽于极致时,再迅速起动,上步擦击。

胁部闭锁,甩抖腕部,以右手挠骨一侧为轴,使竹剑向内旋转,用剑 背左侧镐面擦开。

剑的运行过程,呈接近直线的小圆弧路线;弧线愈接近于直线,R越 大,按w2Rm=F的原理,效果则愈好。

擦开后,剑应顺势挥至头前上方,于半园弧顶点,立即向下劈击,不 必要再做大幅度的上举。一般来说,完成此类防守反击的时间,都在1秒,即 一拍之内。此后,均不再另加说明。

右脚跨步到达空中定位时,剑应即劈至目标。

绝不要在原地等待下劈,必须在其一个节拍未完时,半路截住擦击。

应对刺击的“擦上”动作,幅度小而更加快速,只须划一小弧线,以手

腕侧转即可。因而在剑道中有“大擦”和“小擦”之区分。

注意,万不要养成从斜向,往上擦击的习惯。

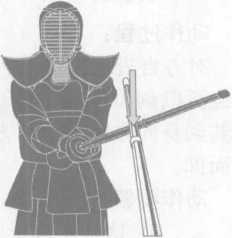

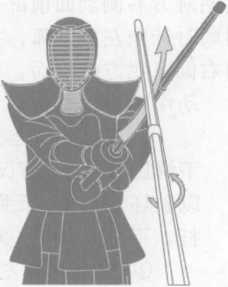

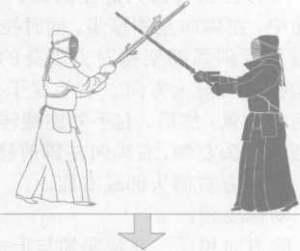

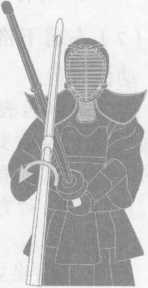

里擦上击(图7-52)

动作过程:

对方从里进入,自上而下劈击面或右手, 3

我方上步,間餅纖麵打之帛鑛,自 右斜上方,划弧擦击对方剑身中部里侧镐面,

顺势进足,下劈对方小手;或以斜左步,击左 腹部,或上步劈击面。 11

动作要领:收胁,向对方剑右侧面物打之后部,以食指一侧(挠骨)为轴,划弧擦击。

尽量径自直上,把弧度半径大得接近于直线。擦上完成半圆后,剑尖应回归,并置于对方中心垂面以内。

一边擦上,一边要以右足径直向前踏出,身体挺直,乘余势,再上步起动劈击。

其余要领,与“(1)”式相同,惟方向相反。

技术说明:

弧形擦技术,为日本剑道秘密技的首席。以往,各馆珍藏,一子相承,从不外 传,更不得见诸文字。明治之初,此技得以公开,但仍只限于“技名”,其要领严限 师传徒承。考中国武术典籍所记,也均无有此法。然吾幼时,尝于1959年和邻家少 儿谈及其家传武术。时,其父为一县之父母,且武功高超,盛名四乡,尤精杨家棍 法。兴起,遂演示之。令我一棍大劈其头。从之。尝惟见一闪,其身未动而吾棍已 飞出丈外。呆立良久,因问之。其曰:“此一弧度也。”时少年,多嬉耍,辄尽搁脑后。此后,再未闻有此技耳。前偶阅台湾 译汤野正宪所著之《剑道教室》方知,是 技已尽为东瀛矣。顿太息,无语掩卷而 立。嗣遂愈愤而著此书。

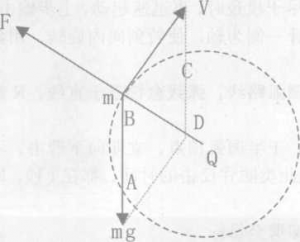

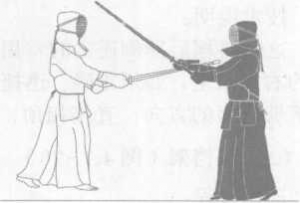

它的力学原理,在初等物理学中,可按 匀速圆周运动定理和牛顿定理推出。现作如 下简略的近似分析:

假定有剑沿弧ABC作曲线运 动,其轨迹可近似地视为半径为R,圆心为Q的圆周运动之一圆弧I m与对方剑m1在B点相擦时,线速度为V。则:对 方剑身所受到的垂直于剑面之力为F,那么:^或F=co2Rm。

若用同一把剑m,沿直线BQ作匀加速运动,其在B点击打对方剑身时 的即时速度也为V,则有动量P=mv因为 所以:或 F=P w以上说明,在速度为一常量的条件下,剑以和作直线匀加速击打时产生的同一 速度V,作匀速圆弧形运动时,其离心力为剑作直线运动击打之动量的03倍。同理 亦可证得,在力的全传递和动量全吸收情况下,剑m1在两种不同对撞形式下,所产 生的第一秒末的速度之比,也为〇〇。所以,其瞬时传递的动能之比,可显而易见。

在非匀速圆周运动和非匀变速直线运动状况下,其可积区间的定性受力情况, 亦同理可得。因证明过程繁杂冗长,且涉及微分过程,恕其难,不再予以推导。

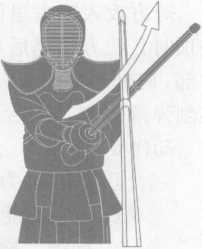

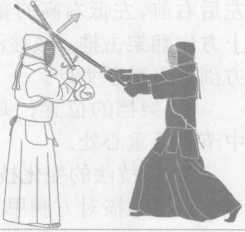

(3)表擦下击(图4.7-53)

动作过程:

对方自表进身下劈我方左手部或头部,我方保持中段姿势,稍举剑上一步以剑 面左侧中段剑镐部朝前下划弧,凌擦对方左侧剑面,使其剑身向我方左下侧下落, 顺势以继足上一小步刺击对方喉部。

动作要领:

前脚上步时步幅要小,上体保持 正直,以迫攻之气进行防守擦击,心理上 不能仅存以擦打取胜之心。

擦下击后剑尖不离对方中垂面。

剑身切下后不宜再作上挥剑动 作,仅以腕部略扣,突刺咽喉。

竹剑虽无镐,但若以剑面斜转, 因剑身沿后渐粗,用剑背拐角击打划弧 效果一样。

曲臂划弧,伸臂击刺,上身挺直, 后腿蹬足。

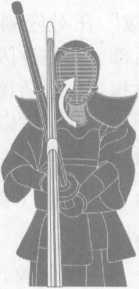

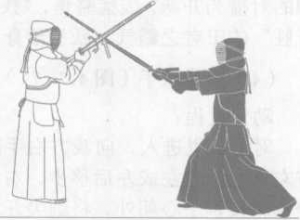

(4)里擦下击(图4.7-54)

动作过程:

对方自里攻入,下劈我方头部,我方送足滑步上前举剑,以右侧剑面向下划弧擦击对

方剑面右侧,顺势扣腕刺击对方胸部或劈击对方手腕。

动作要领:

划弧动作要尽量小、直,接近直线。

不要向横向拂剑,千万不要形成以打击剑身作为防守的癖好。

向右略扭转腰部,擦击后,剑尖不离对方中垂面。

劈击手腕时,略以双手抬剑,主要用大臂下劈。

突刺时,右脚跨步应连贯凶狠,起动有力、扣腕,剑尖、眼睛、胸部成 一线。

技术说明:

自里擦下击刺技,是剑道中剑尖离攻击目标距离最短的一种防守技法。使用精 确者,可在对方下劈的同时举剑切落,一击中的;次者,亦可在对方被擦击后未收 回双臂之时,上步突刺,即可应声倒地。故对方极难再作回防。可堪称绝技。

2.打

(1 )表斜打上(图4_7-55 )

动作过程:

对方挥剑自表进入,我方右斜步,以 剑背左侧拐角,朝对方剑的中部左侧剑 面左上方向猛击,顺势振剑上步,向下劈 击对方左腹部。

动作要领:

与“打开”不同,这是一种防 守技法,而且以直线形式发力;适用 于对方剑位较高时,因而打的动作 幅度较大,右脚采用避开中间的斜 向反击法,双剑形成一较大交角。

打击对方剑的部位为剑中部,平衡。

以我方剑的中部击打,动作完成后,剑尖置对方中垂面右侧。

打击结束后,顺势构成举剑姿势,再以腰部和手腕力量,扭腰击打。

击中左腹时,上身略有前倾,但后脚必须迅即跟上,步幅要稳定而 小巧。

技术说明:

此技作得好者,干脆利落,声色不露,仅以腰腕之力发功,而人如泰山,岿然 不动,手起刀落,对方即告败北。此技的髙级演绎技,为左全转身劈面。在真刀对 应长兵器之实战中,劈其颈或后背、后腰,效果极佳。

表斜打落(图7-56 )

动作过程:

对方降低剑尖,大步攻入我方表位,我方斜右上 步或斜右后步,身体左转,与对方剑成一夹角,以剑 刃“物打”后部剑强,向前、向外、用力斜左下击打 对方剑脊,将剑沿其剑背向斜下劈击,使其剑下落,然 后立即顺势劈击对方正面。

动作要领:

此动作,与对方挺剑进入同步进行。

其和攻击中的打落之不同,在于使用物打 7-56 之后部位下击,而不是用物打部。

注意,主要应以大臂挥剑下劈,小臂和手腕要产生弹性和崩脆之劲。

打落和劈击,均不得过分迟于前脚落地瞬间。

此法适用于对方构剑低于中段基本姿势时。

击落后,我方剑尖在对方中垂面右侧。

若沿对方剑前部份向下滑粘劈击,可产生既向横面,又向下的分力。此 击妙者,可使对方剑尖入地,彻底破坏其姿势。

(3 )里斜打上(图4.7-57 )

动作过程:

对方挥剑自里攻入,我方左斜步,挥剑 以剑身中部剑背侧角,向右上击打对方剑身 中部右侧面,再迅即上步,振剑劈击对方右 手部或右侧头、腹部。

动作要领:

左斜步时,双膝内扣,后脚踵跟 掂起。

至后脚尖撑地弹起时,必须完成打、劈两 个动作。

完成打上动作时,剑尖在对方中垂面左侧。

上身一定要正直,不得歪斜,眼视对方 整体。

里斜打落(图7-58)

动作过程:

对方挥剑攻劈我方里侧右手,我方左斜步或以左 后斜步,扭身以“物打”后部剑强处,向右方,沿对方剑的剑脊前部,朝下劈击,使其剑下落;然后,迅即上步,振剑劈击对方右手部。

动作要领:

以前臂控制剑下击的力度。

利用下击的反弹力量,迅速上举挥剑下劈。

在对方构剑低于中段基本姿势时,适用效果最好。

沿对方剑的剑身前部,用斜下之力,下贴劈击。对方剑位较低时,可直 落下击。

劈击结束,剑尖在对方中垂面左侧。

(5)剑锷击落技(图4.7 - 59)

动作过程:

对方降低剑尖攻入,守方双手上振剑以左、右闪步 移至对方侧位,立即以剑锷部下击对方剑背锷位置,使 其剑脱手落地;然后,扭身下劈击,或以单手左、右横 面击对方面部。

动作要领:

闪步为身体移动中最为简洁的技法,击落 中,双脚碾地,若大门开启引进,后接手起刀落,飘逸潇洒,极具美感。

气势要充沛,凶悍凛烈,要以击断对方剑锷的 劲力下劈。

用大臂力量和腰部的弹性合力劈击,腰背挺直,不能弯曲,可先进一小 步,调整位置后,再进一步劈击。

目光不能只盯住剑锷,余光必须盖及对方整体

击落后,剑尖落在对方中垂面一侧。

3.拂打

(1 )表拂打(图4.7—60 )

动作过程:

对方自表攻入劈面,我方上一步,使剑尖经斜前上 方绕弧以剑刃中部,斜向左后方向,劈击对方左剑面,

使其剑身向守方左侧下方跌落;然后,上足转腕下劈对 方面部。

动作要领:

这是回应正下劈剑的技法。其用力方向必 须与对方剑的运行方向形成小于90°的夹角。注 意:不能用与之力重合且方向相反的力对击直撞,应以小于垂直剑面之力斜左后横打。

在对方剑下劈将落至我方额顶时,斜向上一较小侧步,同时自下向斜上 划一大弧,向其剑中部猛击。

(2)里拂打(图4.7-61)

动作过程:

对方自里攻入,正劈面,守方上步足,以剑尖绕上 划弧,用剑刃中部,斜向右后方向,劈击对方剑面右侧 中部,使其剑身向其左前下方跌落;然后,上足转腕反 手下劈对方面部。

动作要领:

扭腰,翻腕向右斜后方向劈击对方剑身。

劈击左面时,着力点为面金自上往下第二 根位置,凡侧面劈皆以此为准。

其余要领,与上式同。

技术说明:

该技的变化技,在拂击对方剑身后,还可以略上步,乘剑势,劈击对方 左腹。

作为“影流”和萨摩部族的一种传统技,这种技法在九州流中应用十分 广泛。在战场拼杀中,往往只一招,即见刀光闪处,对方已身首两异,令人不 寒而慄。

拂,是一种犹如用佛帚掸尘似的轻灵动作,又若晨曦中微风拂熙,轻抚 湖面之睡莲移步姗姗。此中完美正确之一拂,干净利落,潇洒之极。

4.拨剑

(1)表拨剑(图4.7-62)

动作过程:

对方攻入我方表侧,正面劈击头部,我方略迎上, 移步送足,同时在对方剑将至头顶时,以左侧剑面粘贴 其左剑面中部,右手腕向内旋转,划弧,以剑刃向其剑 面右侧横向磕压,使其剑弹落左下侧;然后,上步劈击 对方头部。

动作要领:

横磕打时对方的受击部位,为剑中部以下 至剑锷部位置。

扭腰转体发力,左手略上抬,不离中垂面, 右小臂发力震磕,力量短促,剑身运行距离约为10厘米即可。

双足碾地,向左拧跨,双手同时向左转腕发力。

里拨剑(图7-63)

动作过程:

对方攻入我方里侧,正面劈击头部,在对方剑将至 头顶时,我方略退后足,以物打右侧剑面粘贴其右剑面 中部,向外转腕划弧,以剑刃向斜右后方向磕压猛击,使 其剑弹落右侧,然后,上步劈击对方手部或头部。

动作要领:

转腰助力。

左手不能抬得太高,约在心窝附近停置即可。

拧跨,旋踵发力。

其余要领,与上式同。

技术说明:

“拨” 一词在剑道中使用十分频繁,无论攻与守都常可见到以这一概念而演绎出 的诸多技法。重要的是习练者应非常清晰地了解,各种“拨”的含义,区分“拨打”、 “拨刺”、“拨剑”、“拨架”和“滑拨”及“缠拨”、“拨压”的不同意义。只有这样, 才能在相应情况下,选择适用的“拨”技。“拨”的最大长处,在于对应斜向而非正 直下劈之剑时,角度变换适用范围大而简单实用。

上两式中的“拨”,是一种最直接的拨技,技术上的把握比其他的“拨”技要简 单的多。施用时,只须横向转腕划弧一磕就行。值得注意的是,这里的“拨”不同 于“缠”,不能粘贴对方剑面,并持续地向左或右横侧施加单一方向的力。因既没有 “缠”,又没有“绕”,故对方可顺同一方向脱出剑尖,反击我方。这是十分危险的。 由于“拨”在中文字面上,主要以贴紧使力,并有粘住胶着一段时间的意思,所以, 习练者必须要十分明了这个字面在剑道中使用上的概念差异。

“拨”在对应刺击时,还可以侧步用剑尖部份拨触对方剑 身中后部,或侧身闪步以剑中部引拨对方剑尖,作为一种解救 的应急措施。这是谙熟剑道以后的本能反应。虽然其后的反击 难度颇大,但自古以来也是以一种传统技术流传下来,作为一 种高级技能而存在。这种技法称为“滑拨”,其如下。

表滑拨(图7-64)

动作过程:

对方从表刺喉,我方略收身右后斜步,伸臂,右手腕内转,手心向里,以物打前部剑脊和剑面右侧依次粘牢对方左剑面物 打后部;然后再下滑剑并向右下逆时针旋转划小弧下压,使其剑身偏离我方中垂面,迅即上步劈击面,或刺击喉。

动作要领:

上身微缩,以富有弹性的缓冲之力顺剑势贴粘。

贴粘部位为攻方的物打部剑脊,即拐角棱突。

拨压时,用突发力拧转,腰随之左转发劲。以双腕划拨击,双臂几乎没 有动作的形迹。

这种“粘”加上“滑”的手腕技,是极难把握的技巧。继此得势后之缠挑 剑,更属上乘功夫。在“单刀法选”中有“推刀”之术,二者之原理颇为相似。

里滑拨(图7-65)

动作过程:

对方从里刺喉,我方左后斜步,右手腕自下向外翻转,伸臂以物打部位左剑脊 粘贴对方右侧剑面前部;然后边滑下拧转剑身,边以剑 刃顺时针向左下划弧,拨押对方中部右剑面,使其剑身 向右偏离我方中垂面,再即行上步劈击手。

动作要领:

贴粘对方剑的部位为其物打部,其后须再以 下滑旋转下压。若仅直接压拨对方剑尖部份,不但难 以破坏其构架,反到易受其反击。另,在直接扣压击 打,不予贴粘时,可形成扣剑技。

里拨剑时左手不离已方中心线,左肘不可抬 的太高。

拨压时力的方向为向己之前斜下方。 47-65 技术说明:

这是中国武术中的典型的“四两拨千斤”之技。其技术特点是,防守中, 剑尖偏离中心位置极小,因对方剑处在向前的运动中,故 实际拨压后击开的距离会非常大。

拨剑后,还可以“滑击”直刺,或击“小横面”,

或缠剑。这种变化技,应灵活掌握,不可枸泥于一式。

挑剑

(1 )表挑剑(图4.7-66)

动作过程:

对方攻入我方表侧,举剑刺击咽喉时,我方右斜步,右手 内旋,手背外转,拳心向里,以右侧剑面剑锷部位,双手臂伸 直,贴紧对方剑面左侧,向左斜后上方,滑挑对方剑身,使其 剑沿我方剑身左侧滑下;然后,顺势将剑尖挥举,从左上划

弧,经头后至右侧上方,右脚向左脚前方绕步,从左斜上方向右下斜劈对方左腹部。

动作要领:

这是防上击下声东击西的典型技法。该技利用惯性原理和心理反射过程,选择了一条极为有利的挥刀路线,运刀流畅连贯,防守反击设计十分科学。

右手松握外旋,以剑近锷部剑强部位,粘牢对方剑面,用挑、滑、推、挤之合力挑剑。

若下劈正面时,返腕斜落,后脚跟进,后足踵用力弹起,步伐不宜太大。

脚步移动必须稳定,迅速,上身始终保持挺直。

(2 )里挑剑(图4.7-67 )

动作过程:

对方从里攻入,振剑劈击我方头部,我方左斜步,右手外旋,手背内转,拳心向外,从斜下向右上,以 我方剑面左侧面,挑击对方下劈之剑,使其剑沿我方 剑身右侧滑下,然后,迅速上举剑,成“八相”剑势,随即右脚向左脚前移步,下劈对方手腕或头部。

动作要领:

左斜步时,以重心向左侧移动,右脚蹬地,左脚尖擦地滑步,右脚跟进。

以我方剑的近锷部位,挑击对方剑的物打部位的后部。

扭腰,贴剑,直臂,旋腕发力。

技术说明:

从动态造型过程来讲,这是二组最优美的防守定式,从实用性来说,它们几乎 可以施用于全部对上段的劈击,从而弥补了擦击技的不足。尤为个中显现之王者风 范,淋漓尽致,余味缭绕,几终日不去。

(3)单手表挑剑

动作过程:

对方降低剑尖,从表攻入,我方处下段基本姿势对应,即以右斜步进身,斜尖 移至斜右下,右手伸臂,放开左手,右手内旋,手背外转,拳心向里,用右侧剑面 剑锷部位,伸臂贴紧对方剑面左侧,重心移右脚大力挥手向左斜上挑击,左手置左 耳区前上部松握;迅即上右步,顺势双手握剑下劈对方左侧面或右腹。

动作要领:

自下段预备姿势,向上可以做出许多出其不意的防守动作,其关键是要有灵活准确的步法。

挑剑时,用大臂和转腰的合力完成发劲。

左手置左耳区,是为了可随时抓握柄把。

右斜步幅不宜太长,后脚跟进要连贯。

技术说明:单手里挑剑,与上式一样,惟方向相反。

架

右上架(图7-68)

对方自里攻击我方右头部,我方在其劈击 途中,右脚稍出右斜步,右手边向外旋曲臂,边 用近护手盘的剑强部架档对方剑身中部,然后 迅即上振剑,右脚向右前滑进一步,双手绞力,

使剑尖经头后划弧,从左斜上向右斜下劈击对 方左腹部。

动作要领:

右脚侧滑与架档同时完成。

架档之剑尖斜向左上方,与对方剑

用力方向成一夹角。

架档时,左肘尖垂地,右臂不能伸直,靠转右腰和移动身体的力量挡架。

劈击左腹部时,上身略前倾,重心前移。

左上架(图7-69)

动作过程:

对方自表攻击头部左侧面,我方在其劈 击途中,左脚向左侧移步,同时拉引剑,右手 内旋用近剑强部架档对方剑身的中部位置,剑尖指向右前上方向,右手置于头顶右侧前 约两拳位置,然后,右手外旋翻转,剑尖经头 后划弧至头左侧,右脚向左脚前移步,双手用 力斜劈对方右侧头部或右腹。

动作要领:

除方向相反,其余要领与上式相同。

技术说明:

这是格档后异侧还击的常用招法。架档同时的脚步移动,十分重要。随后劈击 时的右脚跟上,必须正确、迅捷,随剑而落,一刻也不得犹豫。注意,不能迎着对 方下劈之力的方向,直接相顶,应以侧力档架,两剑用力的方向,须保持一角度。

阻档架(图7-70)

动作过程:

攻方自表上劈击正面,我方在对方振剑上步起动下劈之际,滑足迎上一步,剑尖斜朝右上,以剑强或剑锷部翻腕磕碰,略斜剑尖 斜架对方剑之近锷部位,使其不能发力下劈。然 后,边移足,边从右上向左下斜劈对方右腹部;

或于推挡后立即伸臂扣腕,直劈其正面。

动作要领;

推挡架之剑尖斜向右前上方,成 左后右前,左低右高的角度,伸臂向前,向 上方作翻架击推。该技法谙熟者,可使对 方剑震飞脱手丈外。

架挡的位置,必须选在对方剑身 中节或近重心处。

该技法的变化技之一是,架档后,下移剑柄推撞对方胴甲,于彻底破坏其姿 势后,再击之;或移右斜步,下劈击落对方剑身;或侧转体退步击腹。

实战中一次有效的阻遏,常可使得对手手足无措,对攻击心理的打击效 果较为明显。注意:阻挡架后的劈面,无须挥剑至顶,额前略举即可。

技术说明:

这一技法,实用性强,效果快速、简洁,尤为其“挑腕摔”的变化技法精彩之 极,但施用时,对臂、腕技巧要求很高,弄不好,极易被击腹。然而,在日本使用 者颇多,尤以当代习剑之士多擅此技;其余高者,要数新加坡,上场一出招即以剧 烈的对撞为开始,威猛骁勇,“狭路相逢,勇 者胜”的王者之霸气,跃然于身。

(4)手反击手(图4.7-71 )

动作过程:

对方从里进入,向我方右手部击下,我 方左足稍微向左或左后移步,右拳外旋,向 外侧碾转,手心朝外,将剑尖开右,腕部松 驰,特别自然地松握剑柄,以剑的锷前部分 左侧剑面,架挡对方剑面右侧;然后,右足 立即进至左足前,反击对方右手部。

动作要领:

左拳、腰背要协调一致,并与右 侧步配合紧凑。

右腕部在被击中刹那,才握紧 剑柄。

架挡时,左手要始终不离开中垂面内。

技术说明:

这一技法,实用性极强,使用也十分频繁,据 说是属剑道绝妙技法之一,很难用文字表达。从众 多学剑者的实际体会来看,也均认为此式,简洁快 捷,稳妥凶狠,刚柔并济,堪称护卫右手部的中段 当家技法。

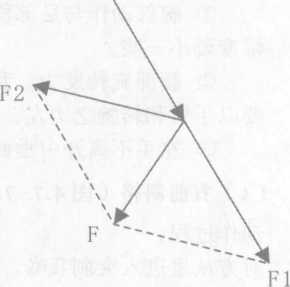

7.格

(1 )左而侧格(图4.7-72 )

动作过程:

对方挥剑从表进入,劈击左面,我方以送足后 退或斜右后一小步,右手内旋,拳心向里,右手腕 举剑至左肩齐平,左手置身体中垂面左侧,剑尖稍 斜向左前方竖立左肩前,转腰格击来剑;然后,上 步劈击对方头部。

动作要领:

用我方剑身后三分之二部位,朝左下格挡对方剑身中部。

接近对方剑身中部剑刃时,要在近2至3厘米时转腕磕击。

不要将剑身完全垂直竖立,应向前稍斜一角度,形成扣击之力。

磕击的用力方向,要与对方剑的用力路线成一交角,以化解剑的作用力。

技术说明:

右图中所示,F1为来剑下劈之力的方向;F2方 为格剑的用力方向;F为最终形成的攻方剑的下落 方向。可见,我方仅用一较小力量斜格档,对方剑 即偏离原路线,直落斜向地面。

(2)右面侧格(图4.7-73)

动作过程:

对方挥剑从里进入,劈击右面,我方以送足后 退或斜左后退一小步,左手置身体中垂面右侧,剑 尖稍斜向右前方竖立右肩前,扭腰,向外转腕微 扣,格击来剑;然后,上步劈击对方正面或手腕。

动作要领:

右拳松握,以剑的左侧面格击对方剑的剑刃,至格击时方可握紧剑柄。

扭腰助力时,双足跟可略作砚磨发劲,上身保持挺直。

剑身略向前倾斜。

其余要领与上式相同。

(3 >立剑格(图4.7-74)

动作过程:

对方进入,力劈正面,我方略后退一步,可视其进 入的表里方位,直上举剑,至右手与嘴部齐平,左手不 离中垂面,剑身稍斜向正前竖立,手腕内转或外转,以 向左或向右和向后之合力,磕击对方剑身中部;然后,立 即下劈对方正头部。![]()

动作要领:

腕部动作与足部移动与前二式相同,但动作 幅度要小一些。

腰部旋转发力,手臂的左、右移动不大,主 要以手臂和转腕之力左、右磕击。

左手不离开中垂面。

(4)右前斜格(图4.7-75)

动作过程:

对方从里进入突刺我喉,我方以继足上一步,双手 曲臂拧力,向外翻转拳背,拧臂翻腕、转腰,以剑背侧 角中部和物打部交界处位置向右上方格磕;然后,急速 跨步,扣腕沿对方剑镐突刺对方喉部。

动作要领:

刺击而来,迎上而去,是应对击刺的原则,退则易被迫之无路。

刺胸时,后足撑地,后腿曲膝,剑尖略上抬,不要平直剑身刺击。

此技“胆”为先,果断进出一步,拧臂格挡 是胜负的关键,不能有丝毫犹豫。

格剑时,双手臂不能伸直,要有夹臂的意念,微贴前胸肋,腕部的抖、 拧、磕、刺要于一秒钟内一气呵成。

手臂不作大幅挥动,主要是以腰、腕旋转产生横向冲拨之力。

这是防守技中至为重要的反刺技法,也是剑尖离攻击目标最近的直线对应技。

离目标3cm前,前手仍然要处松握状态。

用挺身和后腿刺击。

左前斜格(图7-76)

动作过程:

对方以突刺从表攻击我方喉部,我方以继足上一步,双 手曲臂拧力,推剑,转腕以剑背左侧角,向左磕击对方左侧 剑面;然后,立即上跨步,刺击对方喉部。

动作要领:

该技法与步枪拼刺教程中的防左刺相近。因为是在对方剑身前行中施技,故略一拧臂转腕,可使对方剑身弹出尺许之外,而我剑尖可纹丝不动地保持在中垂面内,直指对方胸膛正中。

在前脚未落地前,不能作出突刺动作,突刺与前 4_7_76

足落地,几乎同时到达。

以大臂送力,挺胸,蹬腿之力前刺,小手臂起控制剑尖方向的作用。

刺中目标瞬间再扣腕。

绝不要用前臂挥动去横拨对方剑身。

格击的力点,在对方之剑的前三分之一之后的剑身。

技术说明:

上述这二招,最重要的是“胆”。应对时要有决战之胆,具一往无前,压倒对方 之气概。若无此精神,即使赢了一剑,也不能算是成功的一击。这是相当于拳击中 “拧臂迎接拳”同一原理的髙级技法,无愧为是勇者之器。要学好这两招看似简单的 技法,须要下一番苦功夫,一般的,挺剑上去,对着靶子连刺二十枪是常有之事。

右前下格(图7-77)

动作过程:

对方挺剑自里进入刺击我方胃区或劈击左腹部,我方以 正猫足步缩身向后收体,左手上抬至心窝处,向外转腕拧 臂,拳心斜向下用力扣压,右手内转,拳心向上,发力拨压 对方剑面左侧;然后,上跨步刺击对方喉部。

动作要领:

扣格剑动作几乎在缩身同时完成,刺击之同时,

前足跨步落地。

上身保持挺直,猫足步必须稳,如弹簧一样收到

底部后,即弹出前足。

左手不宜抬得太高,格击时的剑尖移动幅度实际上很小,一般不超过 10cm至 15cm〇

以物打部位位置,扣拨对方剑的物打部位与其后剑强的部位的交界处 位置。

身体保持中正,两大臂夹住胸肋,扭腰,以小臂扣击。

浏览2,640次