第五章基市技原理

本章所试图涉及的,是基本技术运用中的一些理性上的 分析,这些命题,对于建构剑道的实证理论体系,是必不可少 的。我们对一个技术,知道它如何运用固然重要,然而为何要 这样运用,则并非是一件容易之事。以往的实践说明,作为一 项武技,若没有就其在时空中的运行形式给出逻辑性的解析, 并以建立在力学和运动生理过程中的概念作为基础,那么它的 一切结论都将会是苍白而不稳定的。因此,本章企望通过对这 些原理的探索,来获得对剑道的更为实际的认识,以期从客观 上,牢固地把握它的技术真谛。

一、距 离

距离是双方站位的间距,它由站位距离和攻防距离两种距离构成。

由距离形成的相对位置,是构成剑道技术空间的第一要素。但是,由于双方相 对站位角度的差异,带来了以对方中心线为目标的攻击方向上的偏离,过程中只有 在修正了这种偏离后,习练者才能进入有效的常规攻击和防守。这就形成了不同于 仅以身体间的距离为参照系的另一种距离概念“攻防距离”。后者形成的一系列侧面 进攻和防守技术,在剑道中具有很重要的实际应用意义。如此,对这两种距离概念 的区分,就显得是极为必要的了。

(一)站位距离与攻防距离

德国的克劳塞维茨,在其名著《战争论》开篇中谈及,任何战争,都是在战争 技术所能达到的一定的有限空间中进行的,它的一切战略战术也只能在这一基础上 而建立。现代剑道是一种以拟制兵器击打身体而形成劈击效力的格斗竞技,所以, 它的技术范围只能在剑身可及的区域内,随着身体的位移而产生。距离即是这一相 空间在地面上构成的二维坐标系平面内的最基本的参照系。

为了更好地说明问题,现在作如下定义:

定义1:身体中心线,是指垂直于地面的身体中轴对称线。

定义2:身体中垂面,是指过身体中心线且与身体所在平面垂直之平面。

定义3:站位距离,是指双方中心线之间的间距。

定义4:攻防距离,是指过一方身体中心线之中垂面,与对方身体所在平面相交 的交线之间的距离。

以上涵义说明,一方至另一方的攻防距离,是指实际的攻击或防守距离。它意

味着,有效的攻防并不是以双方的站位距 离来加以确定的,随着身体而转动的中垂 面构成的攻防方向,才是决定并度量攻防 发生的实际距离的决定性要件。

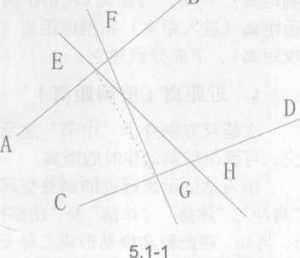

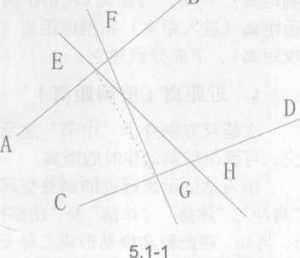

这个定义的实战意义,可以从下图的 分析中得出:

图5_1 —1所示,在二维平面ABCD中, AB、CD和EH、FG分别为双方的身体正 面所在平面和中垂面在地面上的投影, EG为双方中心线之间的距离。其中F、H 分别为双方中垂面与对方身体正面的交线 之地面射影,且有EF<GH。则:EH为AB方至CD的攻防距离;FG为CD方至AB的攻防距离;EG为双方的站位距离。

极易看出,其值EH和GF,均大于EG。由于实际的攻击必须由指向对方中心 线的方向发出,所以,且当EH和GF偏离对方中心线愈远时,其攻防转换中调整位 置的过程形成的路线就越长,则攻防距离也越长。

这说明,.这种剑尖离开对方身体中心线的位势所带来的攻防方向上的偏离,显 然造成了多余的身体调整过程。对此,我们可称之为“距离偏离”。偏离的形成,产 生了双方在看似具有等同的“站位距离”上的攻防实际运动轨迹的长度差异,从而 形成了不对称的攻防机率。其中相对于偏离较短者,则占有了时间上的“先机”。

图5.1—1中由于EF<GH, CD方就占有了显著的,优于AB的优势。传统剑道一 再强调“攻由中而发”就隐含了 EF<GH这个道理;同样,剑尖尽量不离对方中心线 的理念,也就是由此而产生的。这一理论的应用,极为容易。在实际比赛时,运用一记 拨、打或灵活的步法转换,就能在迅即间,使已方的攻防距离。由于对方剑尖偏离或一 个侧步而相对变短的同时,又加大了对方的攻防距离,从而获得距离上的“先机”。

(二)距离确定

距离感是剑道运动中一个十分重要,并非经长期实践才能形成的基本技能。在 瞬息万变的格斗中,它不可能依据度量来给出确切的长度,而只能靠心理感觉来加 以测定。这是一种运动生理条件反射系统的建立过程。当达至具备本能的临“一足 一刀”的动作起动感觉时,才能被认为是已建立了良好的距离感。

若以双方均以剑尖指向对方中心线,攻防距离相等,正面相对时的位势为条件, 可以相对方为圆心,把这一空间在二维平面中表示成若干同心圆,从而可将它们的 攻防距离区分成四种。

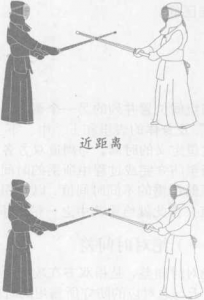

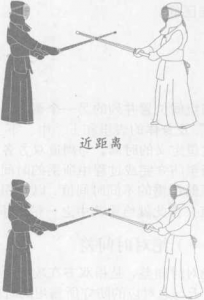

在左图5.1—2中,A为由一方人 体横断面旋转而成的平面投影;B、 (:、0、£为相对另一方的站位;则八8、 AC、AD和AE分别为:近距离(劈 刺距离)、一足一刀距离(攻击距离)、 远距离(进入距离)和稍远距离(进 攻距离)。下面分别述之:

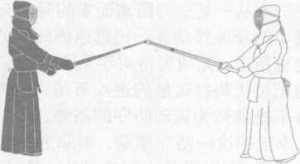

1•近距离(劈剌距离)

这是双方剑身于“中节”之后相 交,可发出劈刺动作时的距离。

作为站位距离远近的调整空间和 “肩冲”、“体碰”、“体落”及“诱惑技” 的施技范围,它是一个必须熟习的距离段。然而,当知,在此距离极易形成二种无效 击打:本击和手击。如果在这个距离才起动攻击,那未若再踏进一步,就会变成“本击%若在原位只用手击打,又易变成 “手击”。一般情况下,除了熟练的老 手,在这一距离内,是很难仅以向后的 移动或扭胯,击出有力而脆响的有效 击打的。初练者往往只能以退一大步 的退击调整方式,在这个距离于获得 一足一刀后再完成劈击动作。

- —足一刀距离(攻击距离)

这是剑道的基本距离。这时,双 方剑身“物打部”相交于剑尖之后 l〇cm处。由此起动,踏进或跨进一 步,就能启动手臂下劈对方;退后一 步,就能跳出“圈外”,闪避对方的 劈击。这可堪称是临战距离,或临界 距离。

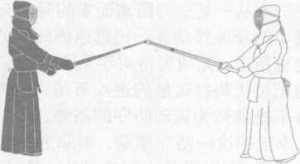

- 远距离(进入距离)

这是由“一足一刀”退后一步,形 成的安全距离。在这一位置,双方已脱 出了攻击状态,剑尖相触接,谁也碰不 到谁。这一距离的重要,在于由此进一 步,起动身体进入一足一刀攻击位置的 过程,集中包容了 “攻击”发起的诸多 技法和最主要的攻防技术理念。相应 地,这也是一个技艺上很难把握的战术 梯度区间。

- 稍远距离(进攻距离)

由远距离位置向后退出一步之 距离。这是被称之为“不败之位置” 的距离。自此移至“攻击位置”,即 为相斗的正道。在这个位置,双方剑 尖远离,完全脱开,处于“绝缘”状 态,形式上都无受到攻击或起动攻 击的威胁。但这是形成攻击意念的 发端距离,气势及某些攻击要系的 “先机”均在此显露端倪,掌握场上主动权的争夺,由此而始。从战术意义上讲,这是一个显示功力,实施心理压制 的最佳区间。

二、时 间

与空间位置并列的另一个要素,是时间。在物理学约束条件下,这一个要素与 “距离”及身体的表里和上、中、下三段,构成了剑道技术适用的完整时空架构。

这里定义的时间,为剑道双方各自由静止状起动,而至劈击完成;或由静止起 动,而至防守完成过程中所需的时间。由于在这一过程中,双方完成攻击和防守技 术体系时所需的不同时间值,以及相对双方的速度上的差异,遂形成了两种时间上 的差值,由此就给予其中之一带来了攻击的良好时机。

(一) 绝对时间差

绝对时间差,是指双方在攻防距离相等的同一条件下,其完成攻击所耗费的时 间,大于与之对应的防守所需用的时间。而且当在攻、防速度为一常量的情况下,此 中时间上的差值,与双方之间的攻防距离,呈现线性的增函数关系,攻防距离愈长, 攻与防之间的“时间差”值亦越大。

这一原理,显示了在同一组对应攻防中,攻方在时间上所处的绝对劣势。因此, 即使一次从一足一刀距离而来的强而有力的攻击,也可以在较大的时间选择余地内, 用微小的身体移动或一记迅速而短促的防守动作,使其化为乌有。基于此,“截打” 理论也指出,无须等待对手从容地用完全部进攻时间,而是在半途就利用守方时间 上的充裕优势打破他的进攻节拍,并彻底切断攻方进行二次进攻的连续条件,使其 不得不提前转为被动防守的态势。

李氏的这一防守原则,实际上早已从根本上改写了中国武术传统的历史。他所 说的原理,可以说是中国武术的一次历史性的技术实破。然而更令人诧异不禁的是, 在日本剑道中,所谓的“出端击”不但与这一原理完全一致,而且早在近九百年前 就已经形成了科学的、完整的,建立在实证分析上的理论体系。至于在大陆,遗憾 的是我们以往因为缺乏真正的科学实证研究,依然还是沉醉于形象思维的清谈之中; 停留在明末清初“彼不动,我不动,彼动,我先动”的泛泛的文言阶段,成为以满 足于各人各悟其道,而至今终不得其要领之地。

(二) 相对时间差

在攻防距离不等的条件下,通常,动作路程较短的一方,一般所需时间较短,并 占有时间上的“先机”。但是,这又并不是绝对的。由S=l/2 at

2可知,若在匀加 速状态下,当S为常量,一方以高于对手的速度变化率完成动作,在达到一定的阈 值时,即可在时间上小于对方,并由此可以取得相对的优势态势。在这种情况中,如 你是一个相对于对手的熟练者,那你就能在比赛开始前,即可取得这种时间上的潜在“先机”,而居于常言的“竞争优势”之位。通常所说的“快打慢、疾打缓”这些 中国武术的谚语,所指的也就是这一意义。

三、速 度

除上面所述,速度的意义,还存在于二个普通的初等物理学定理:F=ma和 P=mv之中。它反映了速度和作用力及动量之间的函数关系。

因为a=v/t,所以F还可表示为F=mv/t。

这一公式的导函数式F',描述了在变速运动中,作用力与加速度,即作用力与 时间对速度的变化率之间的连续函数关系。由于攻击的力量等于攻击者的重量与加 速度的乘积,再加上刀的重量乘以刀的加速度之和。因此,变化速率的加快,必然 导致作用力呈现出几何级数的快速增长趋势。

从更大的范围来看,攻防中的速度由视觉速度、动作速度、形体协调速度、肌 肉反射速度和大脑信息存量及其反馈速度所构成。这实际上是一个完整的信息转换 的反馈过程。对此,不同的人之间具有天生的较大的系统运行速度上的差异;而后 天的应激性训练,则是改变或缩小这种差异的唯一办法。

以往,曾有一种误区,据说是仅凭平日慢吞吞地训练出来的身手,可以在临场 实用时,变得见招应招,快如疾风,不见其踪影,但至今总未闻有真的亲眼见着之 人。因为这种说法,影响广泛,且为许多人们臣服,所以既练剑道,诚不得不直言, 从体育运动生理学常识来看,这显属一种被神化和曲解了的技能训练方式。我们在 训练中,绝不应再挟如是之玄技,误人子弟不说,还必将在道场中被别人的凌厉的 竹剑劈击得躲无是处。

四、严 谨

严谨是指一种心理特征态度支配下的行为模式。这是人们对因果关系的一种求 真过程,反映了一种非先验的求证形式和实践中的理性精神。

在最适当的时机,以最适当的站位,最适当的出招角度,最适当的动作路线,最 适当的力量和击打部位,击出或格档,则是剑道中的严谨,丝毫不差的上乘功夫和心态。

严谨是非常重要的。一个不严谨成习的人,一生必然断无成就;也必然在一生中,难以有较大的发展和财富上的回报,只配做做粗活或笨重之活。社会历来就是 一具淘汰筛选机器,以想当然的思维方式和粗疏行事为习惯之忽悠者,必处下风并 落至社会最低层。作为一个民族,严谨更是崛起于世界民族之林的充要条件。一个 人若能通过剑道的习练,对此有所补益,无论怎么说,都势必是大有益处,其精神 内涵也将是很深远的。

①必须要知道,世界上本没有什么天下无敌的招术及最好的“绝技”和战无不胜的 “套路”。《易》曰:“感而遂通”。孙子也谓:“战势不过奇正;奇正之变,不可胜穷也。” 此皆为循世之变。而为之通,则藉道之本义,严以求实之谨也。

剑道的不严谨,则造成动作的不彻底,不能置对方于败地。形若围棋,已方之 破绽,而尽为对方可乘之机;已方之输着,皆为对方之胜处。固然破绽难免,但过 多的破绽,即为不严谨,不精。剑道之胜负皆在于厘毫转瞬之间,往往一“丝”不 慎,则被对方乘虚攻入,优劣立变,倾刻即败;然,再扼腕抱恨长叹,已是无济于 事。世界上很多事情的成败得失,人之能力高下,本来也就只是维系在这一点点之 上的。剑道原本为生命攸关之术,当然尤为如此。

严谨还是节省体力,保持兴奋状态的要诀。最严谨的刀法,恰恰是技术上最合 理、最简单,也是最节省体力和时间的高效率的技术。“速战速决,足不过三”是剑 道技术水平的参照标志,也是当前世界剑道技术发展的主流方向。可以想见,没有 严谨的技术,是根本进入不了这一至尊至美的境界的。

五、放 松

身体上的放松是一种生理上的状态,但却是由心理状态所控制和支配的一种结 果。放松的状态,能使精神与身体功能的发挥趋近于自己的最髙极限。

体育心理学指出,肌肉中产生力量的横纹肌群并无支配自己的能力,其他肌肉 也多依靠第一反射系统而直接作出反应。人体的有目标的活动,惟靠意志与中枢神 经系统的控制而产生。在过度紧张的神经状态下,神精讯号的诱导作用会被“突触” 功能的紊乱或保护性“昏睡”而阻隔或大打折扣。况且,不利信息讯号的“反馈”输 入,在人体转换器部份处于高度紧张状态时,又往往会以“正反馈”的方式作出错 误的讯号判定。这从而可能进一步加剧神经的紧张程度,直至形成扩散的连续函数 关系。如此成为的恶性循环,会使人不能自拔,最终导致系统崩溃。

当然,适度的紧张是必须的,它有利于肾上腺激素的分泌,提高运动生理机能。 然而肌肉的紧张,必须不能超过所欲完成的动作之需要的相应程度。超过这个阈值 时,过分紧张的拮抗肌非但消耗大量的体能,且易造成肌肉的僵硬,阻止动作的顺 利产生。

自不待言,放松并不意味着散漫和松懈,更不是放弃专注的意识。对习练习者 而言,“放松”更重要的意义是指对注意力集中的要求。它是要靠冷静与情绪的控制 来实现的。这就需要进行放松的锻炼。对此,有三步要求:

首先,要求学会能寻找和捕捉身体已产生的放松的平静感觉,并深刻体验之。

其次,在一般情况下,经过有意识的控制,使自己产生放松的心理感觉过程。

第三步,练习在已产生心理紧张的情况下,犹能找到自由地保持放松,恢复平 静的体验过程。

在“紧张”约束条件下,模拟完成预设动作,是以上述三种方式锻炼克服紧张, 进入放松的有效办法,此种原则现已被广泛地应用于各种心理训练。

真正的放松是在明显处于不利的恶劣态势下,或绝对劣势下的放松,这才是最 难的放松。这实际上已是一种纯意志力支配下的放松。当然,“意志决定论”是一种 将主观的作用,夸大并推向极端的观念,但是,在行将于失败情形下的放松,与其 说这是身体上的放松,还不如说它是信念和人身责任的涅樂。这是高于输赢之比赛 意义上的

,一种为某一目标而准备作出最后牺牲的精神。有一个人曾经说过,人是 需要-点精神的。在生活当中,的确存在着有时要具有不畏惧死亡之气概,才能做 成一、二件事情的时候。这也并非耸人听闻之说。以此为原则的冒险、探险运动,其 中最为典型的登山、漂海、漂流及登上太空、征服宇宙的伟大之举,无不是贯穿了 这种对挑战生命之主题的真挚追求。正是他们所展现的征战自然、征战自我、征服 困难的举动及所付出的悲剧式落幕,才与那些辉煌的成功者,共同组成了人类的一 首首壮丽的“史诗”。

与此相比,以为追求人格的完善为宗旨的剑道,以区区输赢之较量,又有何不 可放松的呢?

六、平 衡

在物理学看来,对处于同一底座的不同高度之物体,施加之同一外力时,重心 离边缘较远的和重心较低的,显然要比重心高的及离边缘较近的要稳定得多。中学 时代的物理学就已告诉我们,物体的重心总是趋向于更稳定的静力状态,但在动态 的搏击约束条件下,决不可拘泥如此。

李小龙曾言:“就搏击者的姿势与椿步来说,平衡是最重要的决定因素。倘无法 于任何时候保持平衡,则绝无法有效果可言。”

如此看来,动态姿势的平衡在于重心的控制,过髙或过低,过前或过后,都不 是剑道的平衡。在常规的剑道攻击或防守中,人体的重心必以自然姿势为基准,置 于两膝的正中。所以,虽然前进或退后的起动瞬间,会产生身体重心的前、后、上、 下的微小移动,然而这种移动,是在不易察觉中的刹那间完成的,并须很快恢复成 原来的形态。在中国的某些传统武术中,为追求稳固,攻防过程常是在重心很低的 姿势中加以完成的。这虽然可以产生强大的打击力量和稳固的下盘,但其同时却忽 略了运动过程的实际要件,显现出了四个致命的弱点:一是头部处于较低的高度位 置,在易遭受正面和自上而下的打击的同时,又不能展开对另一方上身和头部的攻 击,处于非常难堪的劣势,另一个即是由低姿势抬高重心,对相对方上部和头部进 行攻击的过程,恰是防守真空,最易被攻击的不利时机;第三个问题,是过低的姿

势必然消耗过多的体力,在实战中很难持久;其四、是行进速度相对较慢,若为攻 击要提高速度,或进行腿部攻击,则又形成了多余的、波浪式的、连续的大幅度身 体起伏过程。

这种在力学上极不合理,与西洋武术截然相反的姿势原则的形成,很大一个原 因是植根于中国的传统伦理之中。中国人讲究面子,这是“礼”之通行的门面。因 而“打人不打面”是江湖武林的一项重要的规则。击面者,将会被认为是小人之举, 并为人们所鄙视。但由此,在技术上就等于放弃了一个极佳的攻击区域和重要的防 守重点部位。因此,拘守陈规的国术髙手,一旦在腿脚被限制在一定范围之后,在 不甚顾及“面子”的猛烈而敏捷的西洋拳面前,技术发挥立减逊色的事,比比皆是。 首先打破这一局面的还是李小龙。他以科学的髙站位“预备式”,使得中华武术名振 整个西方世界,从而令洋人刮百相看,唏嘘不已。

应该明白,剑道中的身体平衡是指的运动当中的重心平衡,它并不是死守一点, 而是随着运动姿势的不断变换而有所转移。重心的轨迹形同髙速公路上之行车,平 稳流畅,在攻击中靠前,防守时靠后,劈击时移下,退步时移后,左侧步时移左,右 侧步时移右,只在重心周围作小幅度的波动。

通观当代世界技击运动的姿势,目前都已是以“高位重心”为基本原则,低姿 位的东方武术姿势正在被逐步淘汰。若再从实战统计上来认识,在这个高度形成的 技术体系,说来也应该是最具科学性的。

七、精 简

精简是相对于多余和花里糊俏的动作而言的。越精简的动作,越是武术中最难 学的、最具科学性的、最实用的动作。两剑相向,有简单的,决不用复杂的。“惟简 单是剑”为剑道之首要。平日所见,我国的现代武术中,有不少动作确实非常好看, 但由于其幅度过大,需时较长,不具实用价值,徒有虚势而已。还有一些动作是想 当然的理想路线,脱离了实战时空概念的约束条件,虽叹为观止,但至为屠龙之术, 无用武之地,亦实为可惜。

相反,真正的武技,尤其是大多数空手的防守技,不过在三寸之间,有的则仅 只在二、三厘米之间即胜负已分。凡过此值者,庶几可视为“花”,或“舞”,或“玄”。

和那种复杂夸张的形体变幻相比,剑道有一个特点,其手腿动作粗犷而简洁,运 动线路干脆利落,简单明快。其奧妙之关键在于距离定位、右手的抓握、左手腕的 转动和腰、踵的旋转及起落进身,此实精妙无比,微小之处又不精简。

剑道看似简练的动作,实则是建立在难度很髙的剑、气、体合一的整体协调 要求之上的。明程宗猷在《单刀法选》中告知:“用法唯以身法为要,儇跳超距,眼 快手捷,诱而击之,惊而取之,心手强化,胆识不乱,方可言妙。”是故,学习过程 中应以先练大幅度、慢速、正确为入门,继而才能慢慢地过渡到简练、高速、连续、正确的模式。尤为初学之士,对这一训练原则切不可违反。

八、接 缘

在剑道中,“接缘”是一个为多数人所十分生疏而又十分重要的理念。它以“三 足一刀”,即“稍远距离”为“缘分”之临界面,其里为“接缘”,其外为“绝缘”, 意指攻防双方,在距离小于“稍远距离”时,方可产生相互作用的攻防关系。

在形式上,它展现为以一种“正攻奇出”的姿势和“攻而后击”的心理,从对 立状态的“不败之地”,进入“击打距离”,在各种不同的间合中作出争斗的过程。

这一过程之重要,相当于在传统战场上,自进攻开始而至前沿堑壕,战斗打响 的整个阶段。在这里,从攻击发起、攻击距离、攻击方向,直到攻击方式等诸种战 阵要素,都将会以极大的相关性,决定着一场战斗的胜败。而在剑道中,自对峙,而 至打入之展开序列的正确与否,也将在这一过程中被全面地反映出来,并从根本上 支配着第一次进攻的最终局面。

之所以如此,就在于此种自“稍远距离”至“一足一刀”的区区二足以内,双 方剑术水准的差异和技术优劣,将会被强烈地、毫无掩饰地暴露无遗。明眼人往往 只须一看他们的“攻入”过程,就几乎可以大致地判定出双方的输赢。其之一方,倘 在这里不能获得“先机”,持续的对战,显然将会以主动权的丧失而开始。

对于这一段距离,作为一个重要的技术处理程序,个中的难度,莫过于自“二 足一刀”,至进入“一足一刀”时的攻入方式。概而言之,在跨越“二足一刀”这 个神奇的界线之中,包涵着剑道的许多绝妙的玄机。必须清楚,在这长度不过 10cm~ 15cm的路径之中,就时间和距离而言,由预备姿势而进入临战攻击姿势的 变化,并没有严格的界面。这是一个“连续过程”,而非“离散”型的参变量时空 区间。其中,至为重要的距离控制、步幅大小、剑尖髙低、进入速度以及足法、表 里、佯实等等,均取决于随机的有限选择范围。因此,为达到战术目标,从而能为 应对瞬息万变的态势,保持一个良好的基本攻入姿式,就成了其中最为重要的技术 关键。

鉴于介于预备姿势和交战姿势之间的过渡性姿势,即“进入姿势”的精微变化, 在技艺上,对此极难把握;其因此而担负着的自“绝缘”而至“接缘”的功能实施 过程,也至为细腻。平日所见剑道中,多是以预备姿势的标准中段基本姿势,在远 距离位置,用物打前端部位与对方剑端触接,尔后攻入。这需要极为严谨的降尖及 半步进足,并须在一拍子中完成迫使对方剑尖偏离和踏步,“举剑”,下劈的全过程。 由于预兆太大,在“二足一刀”位置滞留时间又过于冗长,稍有不慎,即会在“一 刀”至“一足一刀”的区段上遭到出端击、拔击和出击而告败北。

与此不同的是,当今欧派剑道汲取了“拳击”和“击剑”中的攻击技术理念,其 所形成的,从“稍远距离”发起攻入的成功实践,殊为宝贵。对此,他们尤为注重 进入“二足一刀”时的下盘姿势,常以一种介于高位和低位之间的中位姿势而与“东 方流”构成了明显的对比。通常在距“二足一刀”尚剩半步位置时,他们大都不会 采取直立的标准中段基本姿势,而是以高速踏进一步,径直于越过“二足一刀”同 时,实施拔、打击。这时,即使是迫于无奈的对峙,也无论如何,不会再保持预备 姿势时的自然直立形式,而往往是使前后足的距离处于半足、一足甚至一足半的状 态,并就在这个姿势中,伺机作成连续的跨步劈击或拨、打击。从历年的比赛记录 看来,这种利用身高马大的身体优势,在“安全距离”外即发起攻击的技术,在对 付日本剑道中,往往屡占上风。这提出了一个关于“进入距离瞬间”之前的,对时 机选择上的“攻入”之概念的全新定义。这里的“进攻距离”,看来应该是自“一足 一刀”之“攻击距离”,至“三足一刀”的整个区间。

当处在防守形态时,欧洲剑客一旦在感知对手抢先进入“二足一刀”时,其预 备姿势,也即告视为终结。他们会以迅捷的反应,立刻降低剑尖,并拉开步幅,绝 不会再以中段基本姿势应对。这和我们常看到的,在“二足一刀”至“一足一刀” 之间的区域内,仍以中段基本姿势高高挺立,老是用剑尖拨来拨去的情景不啻大相 径庭。

作为正在全力独树一帜,向中国市场开进的韩国剑道,则以“在运动中制造战 机,乘隙进攻”的原则,采用一上来,就扑上去狠打猛劈的冲击型方式,来弥补与 欧洲人在身量上的差别。由于欧洲人天生对防守上的轻视,其效果还是颇有建树的; 但对于集严谨和凶狠于一身的日本剑道,这种劈头盖脸的战法则收效甚微。而之中 的过程,韩国剑道又并不太枸泥于距离,反而特别偏爱使对方剑尖偏离的锲入式攻 击。这当然必须要以剑端或物打的触接为前提,而对此过程中,由于移动身体和移 动剑尖所必然产生的空隙之攻击,却正是日本剑道的强项,事倍功半是可想而知 的。并且以此,其对欧洲的绝对劣势,也并未见得能从根本上加以改变。

如此看来,东方人的长处,还是在于开足闪躲和进退及谨严得无可挑剔的防守 反击,一味地猛打或守着远距离企求安全的进攻策略,总不是长远之计。固然从实 践上来讲,对此很难划出一个明晰的界定,但从理论上而言,预备姿势仅运用于对 方情况不明之时,因而采取攻防咸宜的万全之策,以防不测。在攻击已十分明了, 正在迫近眉睫之时,显然,仍坚持以基本击打训练中那种以中段预备姿势相对应的 方式,无疑是十分不明事理的教条之举。汤野正宪先生曾在其著作中告戒人们: “近来剑道的学习和指导多忽略了这一点,太多地重视剑尖与剑尖相触的击打,而 忽略了如何自稍远距离进攻的问题”。无疑,该先辈之言,是十分中肯和诚意的一 种提醒。

上述看似简单的应对之策,在诸多人眼中或许是不值一提,然而恰恰是在一些 最为简单的原生态中,却隐藏着事物的本质和人们理念上的极大差异。常常是即使 在看似用同一种方式,在做同一件事情之时,不同的理念也许会导致差之千里的结 局。这如同常见到的,不同的老板,在同一个位置,开同样的店,卖同样的东西,而 有的亏本,有的却越做越滋润一样的道理。

浏览853次