古代中国弓箭手传奇

古代中国非常重视弓马骑射,许多王朝 将射箭技艺作为武科的必考项目。一些王侯 将相,比如李广、熊渠、陈音、黄忠、李世 民、成吉思汗,都是弯弓射箭的高手。在这 种环境氛围影响下,古代中国产生了许多介 绍神箭手的传说,后笄射日的故事我们至今 耳熟能详,而一箭双雕、左右开弓、百步穿 杨等成语,更是大量经常使用。文学作品自 有夸大溢美之处,但据此仍可以窥见古人精湛的射箭技艺。

弯弓对射:公平而又残忍的较量

中国古代有位神箭手叫飞卫,传说他刚一拉满弓,鸟兽自己就倒下来。飞卫后来收了 一个叫纪昌的人作徒弟。飞卫对纪昌说,你先要学会盯住一个目标不眨眼,然后才谈得上 学射箭。纪昌回去后就躺在他妻子的织机下边,紧盯着密排的锥刺。坚持了两年以后,就 算锥子碰到睫毛,他的眼睛也不会眨一下。纪昌又去找飞卫,飞卫说,这样还不够,你还 要学会用眼睛去看东西的技巧。要练得能把小东西看大,然后再来告诉我。纪昌回家后, 在南窗下用马尾毛挂一只虱子,每天注视。三年后,虱子在纪昌眼里已经大如车轮。纪昌 用箭射向虱子,箭射到了虱子,而马尾毛却没有断。纪昌赶快去告诉飞卫。飞卫告诉他,你已经把射箭的功夫学会了!

▼秦兵马俑坑出土的铜镞

身怀绝技的纪昌,觉得天下只有飞卫能和自 己匹敌,于是谋划除掉飞卫。有一天,两个人在 野外相遇。纪昌和飞卫互相朝对方射箭,每支 箭都在空中相撞,掉到地上。飞卫的箭射完 了,而纪昌还剩最后一支。纪昌将箭射 了出去,飞卫举起身边的棘刺,将箭 成功拦截。两个人扔了弓相拥而 泣,互相认为父子,发誓不再将 这种杀人技术传授给别人。

诛敌安邦:养由 基德艺双全养由基是春秋时代楚 国名将。他自小就很会射 箭,双手能接四方箭,两 臂能开千斤弓,被称为神 箭手。成语“百步穿杨”的 典故就源自于他。

楚庄王时,令尹(宰 相)斗雌造反,满朝文武 惊恐万分。庄王出榜招贤,谁 能把斗灘打败,谁就坐娜个 ^ 位子。养由基向来不酿奸当道、酿人才的雕,赃酿有难,自 己应该效力,并且要为民除害,于是他挺 身而出。庄王见他英气勃勃,像个将才,便 当面考他。庄王叫他射一只蜻蜓,但不能射 死。他便射掉了一片翅翼。庄王满心欢喜,接着 又让他射白猴。养由基箭搭上弓,还未拉开,那白猴 就抱着树身惊恐、绝望地哀叫。养由基拉开弓,一箭射去, 就把白猴射了下来。而在此前,没有一个射箭手能射中此猴。 庄王十分满意,派养由基去和斗樾椒决一死战。

▼春秋各式青铜镞

养由基来到清河桥头(今荆门城西), 两人立在桥两边。养由基知道对手箭术高超,但提出两人比箭,以三支为限决出输赢。斗 樾椒根本没把养由基放在眼里,嘲笑养由基不识好歹。养由通告了自己的姓名,斗樾椒一 听是个无名小卒,更是哈哈大笑。养由基提出让斗樾椒先射三箭。斗樾椒张弓搭箭,嗖的 一声直射由基面门。养由基右手一伸,就把箭接住了。接着飞来第二箭,养由基伸左手又

接住了。斗樾椒暗自吃惊,喊道:有本事的不用手接。

养由基耐着性子答应了。斗樾椒使出平生臂力拉满弓,一箭直向养由基咽喉射来。他不慌不忙,略一低头,衔 住了第三支箭。轮到养由基动手了,斗樾椒脸色刷白,左闪右躲,慌恐万状。养由基不觉好笑,一箭正中对 方咽喉。从此楚国人称养由基为“养一箭”。

楚庄王平定了斗氏之乱,要兑现承诺封养由基做 令尹。可是养由基不愿做官,将职位荐让给贤明正直 的孙叔敖。鲁成公十年(公元前581年),楚、晋两国 在鄢陸交战,晋国大将魏锜暗箭射中楚共王的眼睛。

共王愤恨难消,召见养由基,赐给他两支箭,要他用 这两支箭为自己报仇。养由基放马前往,与魏锜会战,不上几个回合,一箭射去,正好 射中魏锜的颈部,结果了魏锜的性命。养由基把另一支箭带回来,缴还给共王。

龙城飞将:引弓射人石棱

西汉时期大将李广,因为善于骑射而出名。一次西征途中,一名由汉景帝派来督战的 宦官,带着几十名卫兵出去打猎,路上遇到了 3名匈奴骑兵。匈奴射杀了卫兵,还射伤了 宦官。宦官逃回大营将这件事情告诉李广。李广判断这三人是匈奴军中的射雕手,立刻带 着几百名骑兵追赶,亲自射杀了其中两人。这时匈奴大军赶到,李广带着士兵走到离匈奴 阵地不到两里远的地方。一名匈奴将领骑马出来巡视,李广飞身上马,一箭把其射死,自 己从容回归本阵,下马解鞍,并令士兵睡到地上。匈奴兵认为这是汉军的诱兵之计,没敢 追击,李广安全地回到了大营。

汉武帝即位以后,有一年李广率军出雁门关,被成倍的匈奴大军包围。匈奴单于仰慕 李广的威名,命令部下一定要生擒李广。李广寡不敌众被俘,匈奴兵做了一个网子挂在两

匹马中间,让李广躺在里面。李广假装昏 迷迷惑敌人,瞅准时机突然跃起,将一名 匈奴兵推到地上,骑上马拿起一副弓箭转 身就跑。匈奴兵连忙追赶,李广一边骑马 一边射箭,最后终于回到了大营。李广在 匈奴军中赢得了“飞将军”称号。

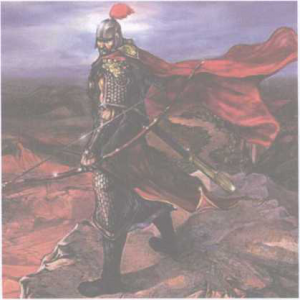

公元前121年,李广的四千骑兵被匈 奴左贤王的4万骑兵包围,汉军死伤过半, 箭也快用完了。李广用一把称作“大黄弓” 的强弓连续射杀匈奴数名大将。匈奴兵大 为震撼,再也不敢进攻。 ◄飞将军李广

◄飞将军李广

关于李广箭术高超的故事,有时到了神乎其神的地步。传说有一次他外出打猎,看到 草丛中藏着一只猛虎,大惊之下赶忙弯弓射去,正中虎身。等走近了仔细一看,原来不是 老虎,而是一块大石头,那支箭居然深深地插入石头中。李广大为惊讶,等他再去射石 头,却怎么也射不进去了。唐代边塞诗人卢纶根据这个传说,写出了了脍炙人口的《塞下 曲》:林暗草惊风,将军夜引弓。平明寻白羽,没在石棱中。

草船借箭:诸葛亮无法完成的任务

《三国演义》中的诸葛亮,是智慧的化身、忠贞的代表,作者罗贯中为了突出他的品 德和功业,往往夸大其辞,将其描写成半人半神的超人。其中草船借箭那个情节,几乎是

家喻户晓。

事实上,如果从兵器的角度来看,诸葛亮不可能完成这个任务。小说中说,每船各做 草束千余个,那么20只船就需要草束2万个,以每个10斤算,需草料20万斤以上,这些 草实从何而来?即便是鲁肃暗中帮忙,周瑜又怎能一无所知?书中说千余草束分立两边, 每边500个,按每个直径半尺计算,500个应有25丈,三国之后的隋唐大龙舟长不过20 丈,三国时期何以有这样的大船,而且居然是“轻快船”?

据史料记载,草船借箭的真实情况是这样的:建安十八年(公元213年)正月,曹操 与孙权对垒濡须(今安徽巢县西)。初次交战,曹军大败,于是坚守不出。一天孙权利用 水面薄雾作掩护,乘轻舟从濡须口抵近曹军前沿观察。孙权的轻舟行进五六里,并且鼓乐 齐鸣,生性多疑的曹操见对方整肃威武,恐怕有诈,不敢出战,喟然叹曰:生子当如孙仲 谋,若刘景升儿子,豚犬耳!随后,曹操下令弓弩齐发,射击吴船。孙权的轻舟因一侧中 箭太多,船身倾斜,有翻沉的危险。孙权下令调转船头,使另一侧再受箭。一会,箭均船 平,孙军安全返航。

►草船借箭

诺曼底公国地处法国西北部,由诺曼酋长 于91丨年建立。威廉是诺曼底公国第7位公爵, 他对英格兰的征服被称为“诺曼征服”,本人也 被称为“征服者”。1066年,英法军队在英国东 南部的哈斯丁斯展开角逐。威廉军队以骑兵和 弓箭手为主,所用弓由紫杉木制成,长约1 _5米。 在战斗中,威廉命令士兵冲天放箭。原来,这时 英军已经装备了坚硬的盾牌,敌方的箭矢不能 穿透。箭从天而降,可以避开盾牌,出其不意地 射中敌人头部和上肢,这种古怪战法取得了很 好的效果。

似弓似炮的弩

弩是利用机械力量的弹射器。弩由弓发展而来,把强弓固定在带有箭槽和发射装置的 木条或金属杠上,弓弦张开后,由发射装置固定住,箭放槽中,弓弦接箭尾。发身时开动 发射装置,箭沿着箭槽射出。有的弩还可以发射石弹、镶弹等,因此弩又可以分为箭锋和 弹弩。

弩与弓的根本区别在于弩具有延时功能,不须引弓的同时瞄准。并且可以利用足、腰、 机械等多种方式引弓,使弓弦具备手拉不能达到的张力,因而射程远,准确性高,穿透性 强。弩的发射速度逊于弓,而且比弓笨重,机动作战时障碍较多。

中国战国和西方古希腊时代,已经出现了弩。以后传及几乎所有主要军事国家,并沿 用多年。弩的质量和种类也不断发展,出现了连射弩、自射弩、火箭等种类。近现代射击 火器出现后,弩漸被淘汰。

劲弩趋发:孙膑用谋力克庞涓

孙膑是兵圣孙武的后代,出生于战国时期的齐国。他曾拜兵学家鬼谷子为师,与魏国 大将庞涓是同窗好友。但庞涓做了魏国大将后,十分嫉妒孙膑的才能,将他骗到魏国施以 膑刑,欲使其永远不能领兵打仗。后孙膑装疯卖傻,千方百计逃出回齐国,并被齐威王重 用。在其所著《孙膑兵法》中,他称弩“发于肩膺之间,杀人百步之外”,并创立一种叫 “劲弩趋发”的阵法,说明弩在当时实战中地位非同一般。在著名的马陵之战中,孙膑以 万弩俱发的突击攻势,战胜了狂妄而轻敌的庞涓。

公元前341年,魏惠王派庞涓联合赵国引兵伐韩,包围了韩都新郑(今河南新郑),韩 昭侯向齐国求救。齐国以田忌等人为将,孙膑为军师,率军经曲阜、定陶进入魏国境内。 庞涓闻讯,忙弃韩而回。魏国非常气愤,以庞涓为将,举倾国之兵要与齐军决一死战。

孙膑见魏军来势凶猛,且敌我力量众寡悬殊,决定采用欲擒故纵之计,诱庞涓上钩。 他命令军队向马陵(今山东省莘县)方向撤退,并要求兵士第一天挖10万个做饭的灶坑, 第二天减为5万个,第三天再减为3万个。庞涓大喜,认为齐 军撤退3天,兵士就已逃亡过半,便亲率精锐之师兼程追 赶,天黑时赶到马陵。庞涓命兵士点火把照路,火光 下,只见一棵剥去树皮的大树上,写有“庞涓死 于此树之下” 8个大字。庞涓刚要下令撤退,

齐军伏兵万箭齐发,魏军阵容大乱,死伤无 数。庞涓自知厄运难逃,大叫一声:“一着 不慎,遂使竖子成名!”拔剑自刎。齐军 乘胜追击,正遇魏国太子申率后军赶 到,一阵冲杀,魏军兵败如山倒。齐军 生擒太子申,大获全胜。

汉军弩手:重围中拼 死搏杀

汉朝对弩的重视,与发动对 匈奴的战争直接相关。西汉文帝 时,御史大夫晁错向朝廷呈《言 兵事疏》,指出匈奴惯骑射,汉军 善步战,匈奴单兵能力强,汉军 武器和集群战斗力占优。在他指 出的汉军五大优势中,有弩有关 的就有三个。当时在长城沿线戍 边的汉军,用弩已经多于用弓。

汉天汉二年(公元前9 9年) 秋,为策应李广出征酒泉,汉武 帝刘彻命令李陸率步卒5 000出 居延(今内蒙古额济纳旗东南)。 李陸北行千余里,至浚稽山(约今 蒙古图音河南),被匈奴单于3万 骑兵包围于两山之间。李陵用战 车围成营寨,率步兵在营外布 阵,前排手持戟盾,后排手持弓 弩迎战。匈奴败退上山,汉军追 杀数千人。单于又召匈奴骑兵8 万围攻李陵。李陵边战边向南退,至一山谷时,令受伤三处者坐车,受伤二处者驾车,受 伤一处者作战,斩杀匈奴3 000余众。

汉军沿龙城故道向东南行至大泽芦苇中,匈奴从上风放火,李陵令士卒将南面芦苇烧 光以自救。行至一山下,单于在南山上令其子率骑兵攻击汉军,李陵率步兵在树木间与其 搏斗,杀数千人。并以强弩射单于,单于下山躲避。其后,匈奴骑兵一日数十次进攻,李 陵又杀伤2 000余人。匈奴作战不利,打算撤退。这个时候汉军军侯管敢降匈奴,把汉 军无后援、缺箭矢等情况告诉匈奴,单于下令以骑兵围攻汉军。当时李陵军在山谷中行 军,匈奴在山上以弓弩四面射下,汉军损失惨重,未至浚稽山南,150万箭矢皆尽,士卒 仅余3 000人,遂放弃车辆,退入狭谷。单于军断其退路,并将山上巨石推下,汉军伤 亡极大。夜半时分,李陵率10余人突围,匈奴数千骑追击,李陵被俘后降匈奴。逃回去 的汉军仅400余人。

李陵以步兵6 000与匈奴10余万骑兵对抗,充分发挥了远射兵器弓弩的作用,杀伤 匈奴骑兵万余,其战术运用和战役指挥非常成功。由于缺少必要的接应和支援,实力相差 悬殊,导致汉军几乎全军覆灭。李陵投降匈奴,汉武帝极为震怒,要杀其全家。后面发生 的故事大家都知道,史官司马迁为其求情,被刘彻处以宫刑。

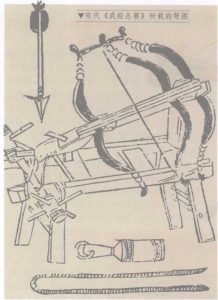

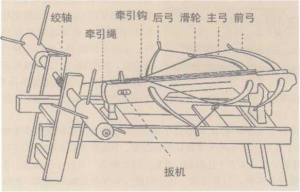

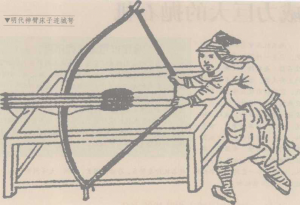

北宋床弩:射杀契丹 大将萧达览

中国已发现最早的弩是河南洛 阳出土的战国中期弩,木制弩臂, 铜制簿钒。最早用于打猎,约在春 秋时代始用于战争,普及于汉晋至 f『妒 唐,全盛于宋朝。弩由于体形大,只能在步兵中使用,善于骑射的元朝对此不感兴趣,弩便转而进入衰败时期。随着火器的迅速发展,弩从此退出了历史舞台。宋代初期很重视弩的研究制造,在神宗之前设冲 醜代弯使用最为广泛,弓弯兵在宋军中可达六 成。弩的种类也较多,最主要的有两种:一种为床子弩,它将一张或几张弓安装在木架上,绞动后部的轮轴张弓装箭, 待机发射。所用箭以木 为杆,铁片为翎,这种 箭实际上是带翎的矛, 破坏力较强,每次可发 出数支至数十支,射程 达500多米,是弩类武 器中射程最远的一种。 这种弩因搁置用的木架 形似大床而得名,也被 称为车弩,属当时的远 程重武器。在火炮出现 之前,是攻城威力最大 的器具。另一种为神臂弓,是一种加了简单机械装置的改良弩,射程可达300余米,且穿 透力很强。宋军为了克服弩发射频率低的缺点,安排进弩手和发弩手协调操作。在战争 中,刀枪士兵、弓箭手以及进弩手、发弩手依次排列。距敌约300米时,先用弩发射大箭 或铁丸等,射杀带队将官。敌人离得更近时,弓箭手出击。最后由刀枪手与敌人短兵相 接。这种战术在当时取得了很好效果。

▼宋代三弓床弩复原示意图

宋真宗景德元年(1004)闰九月,辽国萧太后和儿子圣宗率20万大军再度南下。辽 师气势如炽,风卷残云般席卷了保州、定州,直趋护卫京师的重镇澶州。兵临城下,是战 是和,北宋官员争论不休。参政知事王若钦等人主张放弃汴京迁都金陵,宰相寇准派力劝真宗御驾亲征。10月,辽兵猛攻澶州城,知 州李延渥以死据守,辽兵不克。怕死的真宗千呼 万唤才迈出汴京,没走多远就想返回,在寇准的 胁迫劝说下,才继续向澶州蠕动。11月,真宗还 在虚张声势地行进,李延渥率全城军民以死相守 着澶州城。辽国统军萧达览倚仗自己武艺超群, 亲率数十轻骑在澶州城下巡视并叫阵。守城的虎 安将军张环让兵士准备了几架功力强大的床弩设 在垛口,瞅准机会诸弩发射,萧达览头部中箭,坠 马而亡。

►明代双飞弩

萧太后等人闻知萧达览死讯,痛哭不已,綴 朝五日。主将战死,士气大伤,加之进入中原已 整整三个月,兵马疲乏,而且宋朝各路援军纷纷 涌向澶州,萧太后当机立断提出议和。胆小怕事 的真宗马上同意,商定宋国每年交付辽国20万匹 绢和10万两银,双方退兵。史称“澶渊之盟”。澶 渊之盟虽是一纸不平等条约,但此后辽宋边境百 余年无战事,可谓利大于弊。

威力巨大的抛石机

抛石机在电影和游戏中常 见,它是一种投掷武器,又称 投石器,是野战、攻城、海战 的主要武器。古埃及中王国时 代,它曾经出现在埃及的努比 亚雇佣军中。曾被广泛运用于 埃及、希腊、罗马、波斯、印 度、亚述、马其顿等国,古罗 马、波斯等国均曾在军中编配 专门的投掷力量,希腊海军舰 船上也曾有专门的投石手部 队,这种局势一直持续到中世纪。投石机种类繁多,存续时间长,非洲、大洋洲等部落,一 直使用到20世纪初。

石包:古代中国城市攻防战的主角

中国最早抛射石弹的器械称为“石包”。春秋时军队已开始装备,汉代以后大量使用。 根据唐朝资料记载,石包体为木料,接合部采用铁件。石包运用杠杆原理,以人力拉拽发 射,形状类似北方农村井边打水的吊杆。石包中心有条石包柱,早期埋在地里,后来为提 高机动性,往往安装在架上或车上。

石包柱顶端横放一条富于弹性的石包梢,利用它的弹力发射石弹。石包梢选用优质木 料经过特殊加工而成,使它既坚固又富有弹性。根据发射石弹的重量不同,石包梢的数量 有所增减,最多的达到13根梢。石包梢的一端放置弹案,另一端挂着石包索。每条石包 索由一两人拉拽。普通单梢用40人拽,大型合梢则需上百人拉拽,最大的石包要用200多 人才能拽得动。在施放时,将石弹放入皮案内,兵士各自握一根绳,听号令一齐用力猛 拉,利用杠杆原理和离心力作用,把石弹抛至敌方。根据实际作战需要,石包有不同的种类。初期的抛车变换射向困难,后来发明了一种可以左右旋转的旋风抛车。南北朝时,将 石包装在车上随军转动,称作拍车。梁元帝时,有人将其装在战船上,称为拍船。唐代的 抛车比过去的更大,称将军石包或擂石车。

《武经总要》记载了宋代16种不同种类的石包,如杂石包、虎蹲石包、旋风五石包、车 石包、柱腹石包、卧车石包、旋风车石包、合石包等。还有一种适于近战的手石包。这种 石包一般可射70米,每颗石弹重约数十斤,大的可达百斤以上。《宋史•兵志》记载了石包 分类的国家标准:上等单梢石包射程应在270步以上,中等的为260步,下等的为250步。 最早的炮弹为石制,后来出现了一些新型弹丸,于是石包也常用来发射毒燃球、燃幕弹、毒 药等。有些小型战石包使用泥弹,不仅便于制造,而且射出后立即炸得粉碎,不易被敌方 拾起反射回来。石包曾长期作为城市攻防战的主要重型武器,火炮出现后逐渐被淘汰。

襄阳炮:襄樊之战一举成名

襄阳炮,又称西域炮、巨石炮。是一种以机抛石,用于战争攻守的武器。这种炮在古 代抛石机的基础上改良创新而成,与火器时代的炮有本质差别。中古时,波斯、阿拉伯等 伊斯兰教国家抛石机十分发达,能发射八百磅重巨石。元世祖忽必烈受到启发,召回族人 阿老瓦丁和亦思马因督造,并教蒙古军士演习。

1267 ~ 1273年,蒙古人 与汉人发生襄樊之战。在这 次著名的战争中,元军使用 襄阳炮先后攻打樊城、襄阳 城。这种抛石车在杠杆后端 挂有一块巨大的铁块或石块,

平时用铁钩钩住杠杆,施放 时将铁钩扯开,重物下坠,就 能抛出石弹。由于人力需求 较少,此炮比它的前辈威力 大得多,射程也更远。攻襄阳 时,蒙古人曾抛射近90千克 的石弹,将地面砸出2米多深 的弹坑。

南宋也曾仿制此炮,并 用于守城。明中叶以后,因大 型火铳兵器已用于战争,这 种炮渐渐废止。

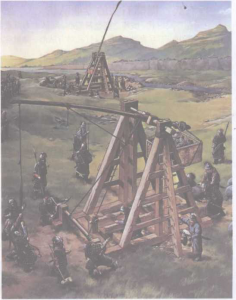

►襄阳炮发射

投石兵:抛掷石头的专业队伍

在希腊罗马时代,城邦之间经常混战,部队主力以重装步兵为主,在双方主力部队开 始之前,先由投石兵发动攻击,以打乱对方队形。抛射完石头,投石兵撤离战场,为后续 部队让出道路。

当时,战士的单兵装备往往需要自行解决,而担负抛石任务的士兵可以省去置装的费 用,因此,投石兵常常由穷人担任。为了增加射程与威力,他们还使用投石器一类简单有效的装备。不过这种装备射出的石头难以造成致命性伤害, 要增强杀伤力,就必须增大石头的重量,可这样一来,射程 又下降了,所以,这种装备多半用于自卫。

伴随着弓箭和十字弓制作水平的日益提高, 而石块又不能对着重甲的士兵造成致命的威胁, 投石兵慢慢淡出古代欧洲战争的舞台。英法百 年战争期间中,还有“法国人扔出的石头击毙 了整船的英国兵” 一类的记载,但是到十字军 东征之后就彻底的消失了。

在当时的日本,情况又有所不同。面积不 大的日本狼烟四起,征伐不休,多山的地形限 制了骑兵的使用,加之日式铠甲防御力不强,这 给了投石兵以很大的存在空间。

在著名的三方原合战中,武田军的“新众队” 每个人都携带一兜拳头打小的石头,临近敌阵抛掷出去打击敌人,目的不仅仅是打乱德川军的阵形,而且要 引诱对手主动出击,以便己方能够趁势攻击。德川军显然 忽视了投石兵的真实意图,冒然向前冲杀,结果被杀得 大败。史料没有提及日本投石兵使用投石器械,可能是 依靠臂力投掷,经过训练的投石兵,有效攻击距离可达 二三十米。

历史上最出名的投石手要算巴利阿里群岛的居民, 他们从童年起就参加投石训练,头上一般能绕2个甚 至3个投石器,堪称全民皆“投”的专业化队伍。

▼希腊重装步兵

巨型投石器:阿基米德的经典之作

阿基米德晚年时,罗马军队开始入侵叙拉古,阿 基米德指导同胞们制造了很多攻击和防御的武器。当 侵略军首领马塞勒塞率众攻城时,他制造的铁爪式起重 机,将敌船提起并倒转,抛至大海深处。传说他还率领 当地人制作了一面大凹镜,将阳光聚焦在靠近的敌船 上,使战船焚烧起来。

在艰苦的守城战中,阿基米德利用杠杆原理,

制造了远、近距离的投石器,利用它射出各种巨石 攻击敌人。罗马士兵在这频频的打击中心惊胆 战,草木皆兵,一见到有绳索或木头从城里扔

出,他们就惊呼“阿基米德来了”,随之抱头鼠窜。罗马军队被阻在城外达3年之久。

公元前212年,罗马人趁叙拉古城防松懈之机,大举进攻闯入城市。此时,阿基米德 正在潜心研究一道数学题。一个罗马士兵闯人,用脚踩踏他所画的图形,阿基米德愤怒地 与之争论。残暴的士兵哪里肯听,举刀一挥,一颗璀燦的科学巨星就此陨落。

第四章

报跬汽整的闭扣装貝

作战双方都力求有效杀伤敌人、保护自己,因此,在进 攻性兵器发展的同时,人们也不断探索防护器具的完善。冷 兵器时代防护装具可分为附着人体和手持两大类,主要包括 甲胄、马铠和盾牌。人体防护装具包括头盔和皑甲。手持防 护器械以盾、镶为主。盾牌大多为用于单纯防护,少部分也 兼具攻击能力。防护装备按制作材料区分,可分为木、竹、藤、 革、纸、金属等类型。

中国北宋是古代防护装具制造的顶峰时期,也是走向衰 落的起点,主要因素是火药的发明和使用。火药发明初期,威 力还很有限,甲胄仍然具有一定防护能力。随着枪械的技术 革新,古老的防护装具愈加不堪一击,最终退出了历史舞台。 防护装具对现代兵器研制产生了积极影响,按照这种思路,人 们发明了坦克、运兵车等装甲兵器。

盔甲的主要用材

甲胄是古代将士穿着在身上防护装具, 可以保护身体重要部位免受伤害。甲又叫 “介”或“函”,所以古人称制甲工匠为“禹 人”。先秦时期,人们将由皮革、藤等制成的 盔甲叫“甲”,而铜铁片制成的称为“铠”。唐 代以后一律统称铠甲,不再按质料区分。

中世纪的欧洲冶金技术不断提高,因此 到13世纪时,制盔匠便制成了金属片铠甲。 起初这种铠甲穿在锁子甲里面,用来度盖肩 和大腿等主要部位。同时还制成了锁子甲连 指手套,很快又出现了五指分开的铠甲手 套。到了 13世纪中叶,金属片铠甲的穿着与 锁子甲易位,用来遮盖肩、肘、膝盖、小腿 和大腿。13世纪末,金属片胸甲开始取代锁 子甲。15世纪,真正的全身甲出现,比较有代表性的是哥特式和米兰式。与14世纪的盔甲 相比,其防护面积更大、更完整,但腿和关节内侧、两腋等部位,仍用锁甲防护。到16世 纪时,才将这些部位用整体甲叶保护。

铁制、皮制:各有千秋

古埃及衣甲由约11行横排金属片组成,用青铜钉固定。鱗片宽度 1寸多。袖短,有时不及肘的一半。为了减轻胸甲对肩部的压力,

◄鱼鱗甲

◄鱼鱗甲

►拜占庭骑兵盔甲

埃及人用腰带把它紧束在腰上,并使用亚麻材料缝制的甲衣背心。

中国皮革甲夏代常备军已装备此甲。早期以藤条、 木片、皮革等原料制成,以皮革为主。商代一般以整皮 护躯干,四肢不着甲。周代全甲由身甲、甲 块、甲袖三部分组成,每部分由小块革 以丝带连接。锁子甲是皮甲问世以来的 一次重大革新,由细小铁环相套,形成 带头套的长衣,罩在贴身衣物外面,可 有效防护刀剑枪 矛等利器。弱点 是柔软,钝器砍 砸容易散落,且 制作烦琐,造价高昂。湖北随州曾侯乙墓出土的皮甲,有高直的甲领、长过肘弯的 甲袖,以及宽肥的甲裙。

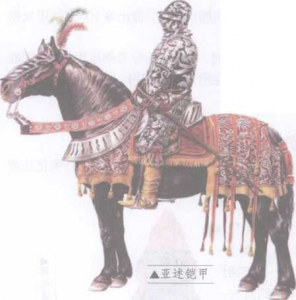

亚述铠甲亚述是最早使用铁铠甲的民族。早期的铠甲用铁鱗片 和铜片缝在亚麻布或毡制衣服上,尺寸较长,可达膝部甚至足部。 通常有短袖,达于肩和肘中间部位。后期铠甲长不过腰,鳞片比 旧式更小,且一端呈方形,另一端呈圆形。

波斯鱼鱗甲由一排排连结在一起的青铜或铁制金属片制 成,贵族骑兵用的铠甲常常镀金。在阿黑门尼德时代,波斯还 出现了用亚麻、毡子和皮革等材料制成的软铠甲。

拜占庭骑兵盗甲由皮条、金属片编织而成,脚蹬铁履,

上部为皮靴或轻甲保护小腿,手和腕部带有铁手套。铠甲外 罩较轻的棉制披风或长衣。另配锅形或圆锥形头盔,盔顶上缀 固定颜色的马鬃,以区别其他部队。

纸质盔甲:柔软中的坚硬

中国是世界上首先发明造纸的国度,中国古人不仅将纸用来 书写,还曾用它来制作盔甲。纸甲由唐末懿宗时代的河东节度使 徐商发明,据说坚固异常,猛箭也不能射穿。从厚皱褶纸的用料 推测,其原料是以纸为主的复合材料,利用结构力学原理以增强 防护。可算世界最早的凯夫拉装甲。

宋明两代将此甲列为军队的标准甲式之一。当时宋朝轻装士 兵主要装备毡甲、绢甲、绵纸甲,其中又以纸甲使用较多。1040 年,北宋政府曾造纸甲3万副,分发给陕西防城弓手使用。这种盔甲既轻便,又坚固,自然大受欢迎。曾有地方官向朝廷申请,提出拿100套铁甲交换 50套优质纸甲。

明代中叶,戚继光领兵在东南沿海一带抗击倭寇时,命令士兵穿着绵纸甲。这种甲能 有效防御鸟铳铅子,而且适用于高温环境,特别适合在南方地区使用。由此可见,这种纸 甲具备一定防潮湿能力。

浏览3,786次