抛石机在古代又称为“砲”,其结构包括称作“梢”的杠杆部分,作为 支点的木轴和支承轴的木制脚柱。梢的一端拴有麻制的拽索,另一端为带钉 刺的皮窝,用以装填石弹。

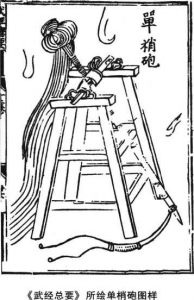

在宋代出现了种类繁多的砲,其中有手砲、合砲、单梢砲、双梢砲、旋 风砲、虎蹲砲、五梢砲、七梢砲、十三梢砲等。七梢砲有四根脚柱,高度约 6.5米。砲梢由七根合成,其中四根长为7.6米,另外三根长度为7.7米。一 门砲共需操作士兵252人,每根拽索用两人,瞄准和发射两人。发射54 ~ 60 千克石弹,射程77米以上,也有达到400米射程的。

抛石机基本是固定在地面上来使用的。为此,要挖开地面,把脚柱深埋 其内,加以稳固,所以移动和调换发射方向很费时间。为解决这个问题,就 出现了装载在车上的车砲。

由于砲没有机动力,主要用于攻打城池,或守城之用。不是以杀伤单个 敌人为目的,主要用于破坏城墙、角楼等防御设施、大型防御兵器以及城内 房屋等方面。作为防御使用时,是用来压制和摧毁敌人的大砲、大型攻城兵 器和攻城设施。作护城使用时,砲位不一定都设置在城墙上面,还可以把砲 安设在城墙的墙壁之中,由城墙上的观测手瞄准进行发射。

使用一门砲,各种物资器材是必不可少的。其中包括安装和修理用的斧、 锹、镐等工具,以及绳、木料、袋、布匹、麻布,还有防御敌人火攻用的毯 子、消火水桶以防敌人袭击,保护砲的防护工具等等。

中奂咒兵器

在中国历史上,能够得到确认的 最早用砲战例,就是在东汉末年曹操 和袁绍的官渡之战。当时袁绍军的兵 力强于曹操军队,曹操命兵士构筑阵 地坚守,双方处于对峙状态。急于进 攻曹营的袁绍,命士兵挖地筑山,在 山上修建高台,居高临下,用弩射曹 军。无计可施的曹操,采纳了部下的 建议,制造了发石车,摧毁了袁绍的 全部高台,获得大胜。这种发石车威 力甚大,故而冠以“霹雳车”之称。

到了隋、唐时期,攻城战中使用 砲已相当普遍。宋代,继承了这种传 统,制造了各种各样的砲。蒙古族的 元军,不仅接受了这种技术,还采用 了西域伊斯兰教徒的特殊技巧,制成

了叫做“襄阳砲”这种使用“重砣”的抛石机。以骑兵为主的游牧民族军 队,虽然善于野战,但是,攻城战却常常束手无策。通过砲的使用,尝到了 甜头,甚至还组编了专门的砲兵队。

从宋代到元朝,是砲发展最快的时期,在元朝进而出现了使用火药来发 射弹丸的砲。笨重的抛石机,终于由于火炮的出现,逐渐退出了历史舞台。

据说,早在元代末年,朱元璋军队包围平江(今江苏省苏州市)的时候, 就使用了大量的火炮,其中还掺配使用了许多七梢砲、襄阳砲等重砲。此次 战斗之所以使用了这种古老而笨重的抛石机,可能是因为当时的火炮性能还 不稳定,而且受气候影响很大的缘故。正因为抛石机性能稳定,又与天气好 坏无关,砲弹可随地取用,这才使抛石机久盛不衰,被继续在古战场使用。

抛石机发射的弹丸,主要使用有一定重量的球形石弹〇还有专为杀伤密

集人群用的散弹,这就是可同时发射许多颗石子的撒星石。这些数不清的小 石子发射出去,恰似满天星,故得此名。

当然,弹丸也不只是石弹类。例如金国就使用叫做震天雷的利用火药的 炸裂弹和火药毒气弹,把发射这类弹丸的炮,特称之为火炮。

此外,还有许多特殊的弹丸。粪砲罐和金水罐是最具有代表性的两种0 獎砲罐,就是把干燥了的人粪、石灰,甚至砒霜这些剧毒混合物,装填在一 个薄壁容器里的一种特殊弹丸。命中敌人时,薄罐破裂,里面的毒气弥散在 空中,或损害眼睛,或吸人体内,或黏附在伤口上造成感染,来伤杀敌人。

金水罐是向麻布制成的容器里灌进高热的铁水再用泥封盖制造而成。制 容器的麻布上涂泥,再涂上用水熬制的小麦粉,后涂上厚厚一层掺有猪毛的 泥浆。命中目标时,容器碎裂,滚烫的铁水飞溉,杀伤敌人。但是,金水罐 必须在灌入铁水后,立即使用。否则铁水就会冷却而凝固,失去了原有的杀

伤力。

下面专门介绍两种典型的抛石机。

(1)旋风砲。和其他砲一样,也 是靠人力来发射石弹的一种抛石机。

特点是,这种砲的支承脚柱可以旋转,

能射向任何方向的目标。宋代《武经 总要》中绘制的一种旋风砲是其基本 形态。

被称做“冲天柱”的中央支柱,

高5. 2米,而支承冲天柱的支柱长约 2. 6米,梢长5. 5米左右。拽索40根,长约12. 3米。梢在支承轴上可自由地 上下转动。操作士兵共50人,其中每 根拽索用1人。发射2千克重石弹,射程在77米以上。旋风砲的安装是把 《武经总要》所绘独脚旋风砲

中面:兵器

冲天柱(1/3)和支柱(1/2)埋人地下,加以稳固。

以往的抛石机砲架是固定的,所以不能迅速改变射击方向,捕捉新出现 的目标。为解决这个问题,旋风砲就应运而生了。据说是北宋时期发明的。 在当时,因为转轴强度有限,所以还制造不了重型砲。只能制造属于中型砲 的旋风砲,而重型旋风砲依然为固定式。

旋风砲也有多种变体。独脚旋风砲就是其中之一。用四根支柱把砲固定 在地上,冲天柱是可旋转的。从图中可以看出,可动部分的强度是比较稳定 的。旋风车砲,也是从旋风砲演变而来的,把旋风砲装载在车上,以提高砲 的机动能力。旋风五砲,是把五门旋风砲集中在一起来使用的,五门砲相互 独立,扩大了射击方位,甚至可以同时进行“全方位”射击。

使用旋风砲最盛的,不是宋军,而是宋的敌人,即党项人的西夏军队, 甚至装备有专门的旋风砲部队。

(2)襄阳砲。是利用重砲来发射 弹丸的一种抛石机。它和历来的砲不 同,是靠提起来的重砣(或装有许多 砂袋、石块的重物)落下时产生的位 能把石弹抛射出去。所以,就省去了 许多拉牵拽索的人员。当发射重量大 的弹丸时,只要增加重砣的重量就行 了。以往的砲,由于是靠人力拉牵拽 索,所以射程很难控制。而襄阳砲可 以通过重砣的变化,自由地调整射程,使射程稳定。提升重砣的瞬间,也不 需要很大的力,只需少数几个操作熟 练的人就能发射很重的弹丸。

虽然尚不清楚有关襄阳砲的具体 规格和操作人员数量,但是,绝不会 襄阳砲示意图

居一章冷兵器

超过七梢。据说,在襄阳(湖北省)攻城战中所用的襄阳砲,发射的石弹重 达90千克,石弹射出后,人地2米多深。虽然能发射这样重的石弹,但是石 弹的制造和运输等后勤供给方面却是很难的。

这种使用重砣发射石弹的抛石机,是由西亚伊斯兰教徒发明的,而后传 到世界各国的。我国最早使用这种抛石机,是在1293年南宋和元最后决战性 的襄阳攻城战中。抛石机在这次战役中建立了功勋,从此,襄阳砲的美名就 名扬天下了。又由于这种抛石机是伊斯兰教徒(回教徒)技术人员制造的, 所以又有回回砲之称。

商及殷代(公元前16世纪一公元前11世纪)的重要军事发明早期已有铜戈、铜戟、铜斧等。殷商已有青铜胄出土。出现铁刃铜钺,铁刃是卩员铁做的。商代已有环城的壕沟商代已有船只,船只在商末用于战争。

火器

火药,是中国古代“四大发明”之一。这种危险 品的发展很快就偏离了炼丹士们最初追求长生不老 的初衷,成为改变世界军事史的重要武器。在火药的 使用方面,中国发明的各种火药武器独树一帜,并曾 经大量装备于军队。直到17世纪,中国的军事技术 依然在世界上处于领先地位。在中国军事史上,由火 药而研制的各种武器被统称为火器。

火药发明以前的火攻战术

火攻战术在中国有悠久的历史。先秦时期重要的兵家著作《孙子兵法》 中的《火攻篇》就已精辟地阐述了火攻的战术和作用。史载战国时齐国的田 单用火牛破燕,三国时吴国的周瑜在赤壁火烧曹军战船等,就是以火攻取胜 的著名战例。传统的火攻器具主要是带燃烧油脂的火箭,以弓弩发射;也使 用火兽、火禽和火船。这些火攻器具,都取自天然可燃物,易受气候影响, 局限性很大。

火药的发明

在中国古代,火药的发明经历了漫长的历史过程。早在汉朝,火药的主 要成分硝石、硫黄已被人们当作药物使用。

火药的研究开始于古代道家炼丹术,古人为求长生不老而炼制丹药。到 了两晋、隋唐时期,炼丹家在实践中已经发现了硝石、硫黄和木炭等混合物 的燃烧性能,并采用“伏火法”炼丹。

所谓“伏火法”,是指炼丹家们对于硫黄、砒霜等具有猛毒的金石药,在

第二章火器

使用之前,先用烧灼的办法“降伏”一下,使毒性失去或减低,因此这种手 段称为“伏火”。

唐初的名医兼炼丹家孙思邈在“丹经内伏硫黄法”中记有:硫黄、硝石 各二两,研成粉末,放在销银锅或砂罐子里。掘一地坑,放锅子在坑里和地 平,四面都用土填实。把没有被虫蛀过的三个皂角逐一点着,然后夹人锅里, 硫黄和硝石起烧焰火。等到烧不起焰火了,再拿木炭来炒,炒到木炭消去三 分之一,就退火,趁还没冷却,取出混合物。

唐朝中期有个名叫清虚子的炼丹家,在“伏火矾法”中提出了一个方子: “硫二两,硝二两,马兜铃三钱半。右为末,拌匀。掘坑,入药于罐内与地 平。将熟火一块,弹子大,下放里内,烟渐起。”他用马兜铃代替了孙思邈所 叫的皂角。这两种物质代替炭起燃烧作用。

伏火的方子都含有炭素,而且伏硫黄要加硝石,伏硝石要加硫黄。这说 明炼丹家有意要使药物引起燃烧,以去掉它们的猛毒

炼丹家发明火药具有一定的偶然性。虽然炼丹家知道硫、硝、炭混合点 火会发生激烈的反应,并采取了一些措施控制其反应速度,但是因伏火失控 而引起丹房失火的事故时有发生。《太平广记》中有一个故事,说的是隋朝初 年,有一个叫杜春子的人去拜访一位炼丹老人。当晚住在那里。半夜杜春子 梦中惊醒,看见炼丹炉内有“紫烟穿屋上”,顿时屋子燃烧起来。这可能是炼 丹家配置易燃药物时疏忽而引起火灾。还有一本名叫《真元妙道要略》的炼 丹书也谈到用硫黄、硝石、雄黄和蜜一起炼丹失火的事,火把人的脸和手烧 坏了,还直冲屋顶,把房子也烧了。书中告诫炼丹者要防止这类事故发生。 这说明唐代的炼丹者已经掌握了一个很重要的经验,就是硫、硝、炭=种物 质可以构成一种极易燃烧的药,这种药被称为“着火的药",即火药。

火药在发明之后曾被长期当做药类。直到李时珍的《本草纲目》中还提 到火药能治疮癣、杀虫,辟湿气、瘟疫。

西周(公元前11世纪一公元前771年)的重要军事发明

发现最早的青铜剑。

已有西周青铜曱出土。

西周已有铜弩机,防守时已应用“木”,攻城时已应用云梯。

至迟到10世纪,我国古人已开始用火药来制造纵火器具,并创造出一种 全新的兵器——火药兵器(简称火器),使传统的火攻战术有了新的发展。原 始的火药兵器开始装备军队,从此中国古代兵器的发展步人了新的时代。唐宪宗元和三年(808年),道家《太上圣祖金丹秘诀》中记载有硝、 硫、炭3个组分的配方。这就是早期火药配方的记录。最终,由于火药不能 解决长生不老的问题,又容易着火,炼丹家对它逐渐失去了兴趣。火药配方 由炼丹家转到军事家手里,就成为中国古代四大发明之一的黑色火药。

北宋《武经总要》中,已经分别总结了三种不同的火药配方,即“火球 火药方”、“蒺藜火球火药方”和“毒药烟球火药方”。这也是世界上最早记 录的军用火药配方。到了明代,发射弹丸、浸泡火绳等专用的火药配方都已 经定型了。

燃烧性火器

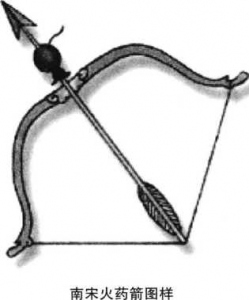

北宋初年,出现了用火药制造的火箭、火球等,是以火药为燃烧源的火 攻器具,它们不需要依靠空气中的氧气,因而可以在密闭的器皿中燃烧。因 而这类火器又被称为“燃烧性火器”。在《武经总要》中,守城器械部分列

第二韋火器

举的火药兵器有火球、火药鞭箭、蒺藜火球、霹雳火球等多种,这表明原始 的火药兵器是与攻城守城联系在一起的。

由于火球、火药箭需要借助弓弩和抛石机等射远兵器,才能发挥其燃烧、 发烟和散毒等作战作用,所以在一般情况下,只能配发步兵中的小分队使用。

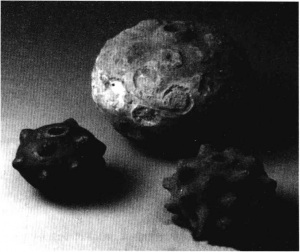

火球

火球的“球”,宋代写作“毯”。《武经 总要》所记载的火球类兵器共有八种:引火 球、蒺藜火球、霹雳火球、烟球、毒药烟 球、火球、铁嘴火鹞、竹火鹞。前六种一般 是先把制好的火药同铁片等杀伤或致毒物拌 和,然后用多层纸糊成球形硬壳,壳外再涂 上易燃的引火之物,晒干后使用。使用时, 先用烧红的烙铁将球壳烙透,然后小的用手 投掷,大的用抛石机抛射。当火球抛射至敌 方后着火的球壳将球内的火药引燃发火,达 到作战目的。

铁嘴火鹞用薄板制成身,头部安有铁 嘴,尾部绑有杆草,火药装于尾中。竹火鹞 用竹片制成灯笼形外壳,壳外糊纸数层,内 装火药一斤,尾部绑草三五斤。使用时,先 点着尾草或鹤身内火药,尔后用抛石机抛至 敌方进行燃烧。

火球类火器制成后便常在战争中使用。 北宋靖康元年(1127年)正月,金朝的东 路军渡过黄河,围攻北宋的都城开封。尚书 右承李纲奉命部署战事,亲自登上咸丰门指

挥宋军作战。他下令:军中如能用床弩与火炮(即火球)击中金兵者,给厚 赏。又命令宋军利用夜暗时机,发霹雳炮(即霹雳火球)打击攻城金军。于 是炮发火起,声如霹雳,金军被炮火烧乱了阵脚,惊叫不绝。

当年闰十一月初,金军又卷土重来,分东西两路军第二次进攻开封,重 点在城东。所用的攻城器械,除火梯、云梯、鹅车洞子、撞杆、钩杆及各种 抛石机外,还使用了仿照宋军所制的火球、火药箭等火器。宋军也使用守城 器械撞杆,撞倒金军的云梯;用火炬焚烧金军的攻城洞子。当金军挖地道攻 城时,宋军对准地道挖竖井,并向地道内抛掷干草、蜡脂、毒药、火球等物, 引起燃烧,产生烟焰,熏灼地道内的金军。金军被烧得焦头烂额,伤亡甚大。

南宋军民在抗金作战中,不但利用纸壳火球的燃烧作用,焚烧金军的人 马和战具,而且把纸壳火球发展为初级爆炸性火器,直接用它爆炸杀伤金军 人马。据当时襄阳守将赵淳的幕客赵万年在《襄阳守城录》中记载,南宋宁 宗开禧三年(1207年)二月,赵淳率领宋军,用霹雳炮坚守襄阳。当金军前 来进攻时,宋军多次以霹雳炮爆炸伤敌。

第一次是赵淳率领守军千余人,利用半夜时分出击,以霹雳炮打击金军, 金军惊慌失措,人马惊恐崩溃。

第二次是在金军攻城之时,赵淳下令城上守军擂鼓呐喊,并向攻城金军 抛击霹雳炮,金军人马惊骇,不能继续攻城,被迫撤围而去。

第三次是赵淳乘雨夜天气,指挥3000名宋军,乘战船20多艘,船内满 载霹雳炮与火药箭,潜驶到金军岸边的营寨,乘金军熟睡而没有防备的机会, 突然向金军营寨抛击霹雳炮,发射火药箭,金军人马慌乱,自相践踏,官兵 伤亡两三千人,战马死伤八九百匹。

到明代后期,火球的种类增多,若按作战用途区分,则有神火混元球、 火弹、火妖等致毒火球;烧天猛火无栏炮、群蜂炮、大蜂窝火砖、火桶等燃 烧和障碍性火球;万火飞沙神炮、风尘炮、天坠炮等烟幕和遮障性火球,这 些火球在战争中配合枪炮使用,起着辅助作用。

火药箭是北宋初期创制的另一种初 级火器,其制品有弓弩火药箭与火药鞭 箭两种。弓弩火药箭是在一支普通箭镶 的后部,绑附一个环绕箭杆的球形火药 包,包皮用易燃物制成,内装火药,药 量视弓弩大小而定。通常使用的是一种 内装五两火药的桦皮羽箭。使用时,射 手先点着火药包,然后将箭射至敌方粮 草积聚上,在包皮引燃壳内火药#,即 将粮草焚烧。南宋高宗绍兴三十一年 (116丨年)八月,金军统帅、海陵王完颜 亮命工部尚书苏保衡与浙东道副使完颜郑家,率水师从海路直趋南宋都城临 安(今浙江杭州),船行至胶州湾的松林岛时,遇风锚泊。南宋抗金名将浙西 路马步军副总管李宝,已奉命率水军3000人,乘战船120艘,先于金军水师 到达胶州湾的石臼岛附近锚泊,待机拦击南犯的金军水师。当李宝得知金军 水师已到松林岛的消息后,即指挥水军乘顺风疾驶松林岛,向金军战船发射 火药箭,抛掷火球。箭中船具后,烟焰旋起;火球所击,烈火腾飞。金军战 船大多化为灰烬。最后,李宝又命壮士跃登残存的金军战船击杀残敌。金军 主将完颜郑家也送了性命。

火药鞭箭因火药绑附于形似竹鞭的箭杆前部而得名,它是利用竹竿制造 的弹力装置发射的火药箭,多用于射高和攻城。

明代后期又创制了钉篷火箭与弓射火石榴箭。钉篷火箭就是在普通箭矢的 后部多安了一个喷火筒与一个倒须式铁刺头。当箭射中篷帆后,倒须如刺钉一 般张开,使箭牢钉在篷帆上。同时,喷火筒开始喷射火焰,将敌船焚毁。弓射 火石榴箭是在火药箭上附有一个倒钩,其施放与燃烧作用与钉篷火箭相似。

浏览3,876次