力量耐力是指练者在动力性或静力性工作中,长时间保持肌肉紧张用力而不降低工作效果 的能力。

力量耐力又分为动力性力量耐力和静力性力量耐力两种类型。

动力性力量耐力是指肌肉进行缩短性收缩时,所产生的力量。它又分为最大力量耐力和快速 力量耐力两种,前者是重复发挥最大力量的能力,后者则是重复快速发挥力量的能力。

(五)决定力量大小的因素

决定力量大小的生理因素之一,是肌肉本身的结构和机能上的改善。一般来说,肌肉面积(横 断面)越大,力量也就越大。肌肉体积增大,其本质主要表现在肌肉内部收缩蛋白质增多,而肌肉收 缩蛋白质是产生力量的关键结构,所以通过力量练习,肌肉体积会增大,收缩蛋白质会增多,肌肉中 其它结构也会发生相应变化。

李小龙认为,决定力量大小的第二个生理因素是神经系统调节机能的改善。具体表现在三个 方面:

(1)支配肌肉的神经中枢发放强而集中的兴奋冲动,可动员更多的肌纤维参加收缩,从而增大 力量。常人肌肉活动时,最多只有60%的肌体纤维参与收缩,但象李小龙这样经过良好训练的肌 肉,动员参加收缩的肌体纤维可达90%以上,难怪李小龙的拳脚均能所向披靡。

- 改善主动肌、X肌与协同肌之间的相互协调的关系。即在肌肉收缩时,可使主动肌收缩, 而对抗肌充分放松。

- 大脑皮层神经活动敏捷性的改善亦能增大力量,即运动时兴奋与抑制之间的转换能力。

(六) 力量训练的主要方式

- 负重对抗阻力的练习

由于人体所有运动几乎都是对抗阻力而产生的,因此该方法是提高力量素质的训练原则,负重 对抗阻力的练习,可作用于身体任何部位的肌肉群,依靠负荷重量和重复练习次数,来刺激肌肉并 发展力量素质。

- 对抗性练习

即依靠对抗双方暂短的静、动力作用,来发展力量素质。

- 克服弹性物体的练习

如使用棉花袋、弹簧拉力器、橡皮筋等,来依靠弹性体变形而产生阻力并发展力量素质。

- 利用力量练习器的练习

目前力量训练多利用“力量训练多功能综合器”,在训练中要注意练习的姿势,动作要多样化, 以直接发展所需要的肌肉群的力量。

- 克服外部环境的阻力和克服体重的练习

进行力量训练的环境也很重要,如场地条件与师资水平等。此外如自己的体重超标的话,也会 影响力量的训练与发挥,故须通过参与其它运动项目的运动,适当减轻体重。

(七) 各主要力量素质的训练

- 最大力量训练

- 调节好最大力量训练的运动负荷

- 掌握练习强度

首先,应有利于改善练习者肌肉收缩时的内协调能力,即提高练习者神经系统的指挥能力,以 便动员更多的肌纤维同步、协调地参加工作。其次,应有利于增大练习者肌纤维的体积。

- 掌握练习次数与训练量

练习次数随强度的增加而增加,一般每增加5%的强度,练习次数增加2次。由于强度至少在 中上强度(75 %)以上,因而发展了最大力量,练习次数应以此为依据,相应增加。

根据李小龙生前的健身训练计划得知,最大力量训练常采用“金字塔”型的训练方法,即将一定 强度和一定练习次数的力量练习组合在一起,这样既有利于负荷调节,又可预防外伤。具体形式有 正三角形、倒三角形、双三角形、梯型与渐进型以及跳跃型等。其中,渐进型是量与强度逐步递增, 跳跃型是突然的增大强度。通常,渐进式多用于一般练习者,而后者则多用于优秀拳手。

- 要注意最大力量训练手段的安排与选择

即应把一般作用的练习内容与对局部作用的专门练习结合起来安排,并把一般作用练习放在 前面。

要把大、小肌肉群的练习手段结合安排,一般应把大肌肉群最大力量先安排,让其先予消耗,然 后再安排小肌肉群快速力量,以免小肌肉群受伤。

- 应采用多种训练方法进行最大力量训练

这种方法的特点是负重量的大小随肌肉力量的增加而逐渐增加,即当能重复更多次数时再增 加重量。

这种方法有利于绝对力量的提高,但却不增大肌肉体积,从而有利于相对力度的有效提高。

该方法的特点是突出强度,几乎每周、每天、每次都要求达到和接近甚至超过本人当天的最高 水平,然后减10公斤做两组,再减10公斤做两组。之后,再开始递增重量,直到当天最大重量,最 后再递减重量。其组间间歇以能休息得过来为准。

这种方法的特点是进行极限量的重复,直至实在做不动为止,故有利于动员更多的肌纤维参与 工作,是一种能起到肌肉内协调和结构训练双重效益的训练方法。

该方法一般采用较大重量的负荷,以递增重量的方法进行训练,当举起或完成一半而举不起自 身重量的最大负荷时,均应坚持一段时间,静止不动,直至坚持不住为止。此训练利于动员更多的 肌纤维参与工作

©电刺激法

©电刺激法顽.萄指jl

这是1种^的非&力性负荷的最大力量训练法,是用电刺激肌肉产生收缩的训练法。资料表 明,当采用直接刺激,电流频率在2500赫兹时,肌肉收缩最强烈;当间接刺激,频率为1000赫兹时, 肌肉收缩最强烈。具体做法是刺激持续时间10秒,每块肌肉各刺激10个周期,每个周期间歇50 秒,运用这种方法10天后,可增加肌力10 ~ 20%左右,而一般方法只能增加7 ~ 9%。但这种方法 无法直接与肌肉工作方式相联系,因而有一定的局限性,有待后人进一步去探索与完善。

- 速度力量训练

速度力量是由速度和力量两个因素构成的,因而它应围绕着这两个方面进行训练。具体安排 时应注意以下几点:

- 应尽可能提高最大力量。

- 应注意完成力量练习中的技术因素和速度因素。

- 应注意速度与力量训练相结合。

首先是动作速度不变,增加力量——重力性力量训练。

其次是动作力量不变,提高速度——速度性力量训练。

再是动作力量与速度同时增加——双重性力量训练。

- 应调节好速度力量训练的运动负荷:

一般说,全身肌肉活动的负荷强度比局部肌肉活动的负荷强度要大些,多采用最大负荷强度的 二分之一至三分之二,即约在40~ 60%之间的水平上,有时也以练习者的体重为依据,确定负荷强 度。

重复次数与组数并非越多越好,而是以不降低速度力量练习的速度和能保持中枢神经系统的 兴奋性为原则。

- 练习的持续时间

动作速度越快,每组练习时间相对较短,因而一节速度力量练习的总持续时间不宜太长,完成‘ 训练计划规定的每次课的训练量,即可结束。

- 组间间歇时间

每组速度力量训练之间的间歇时间,以保证练习者工作能力得到完全恢复为原则,但也不要间 歇时间太久,以防兴奋性有所下降。

- 要注意爆发力训练的安排

在爆发力训练安排的具体掌握上强度应大些,可达90%的强度,但重复练习的次数应少些。

- 要注意局部速度力量训练与全身速度力量训练的结合

应注意把单个动作快速力量练习与多种动作组合的快速力量结合起来,并将大肌肉群与小肌 肉群快速力量训练结合起来。

力量耐力训练

李小龙认为,力量耐力是围绕动作力量与长时间持续用力两方面的因素进行安排的。而且需 注意以下几点:

- 应注意重点提高绝对力量耐力。

- 应注意调节好力量耐力训练的负荷:

- 练习强度

虽然力量耐力在一定程度上取决于最大力量,最大力量越大,力量耐力越好。不过,力量耐力 训练时的强度仍不宜太大,但也不能太小,最好以本人最大力量的30%以上的强度进行练习。

- 练习次数与组数

一般要求达到最大次数,直到做不动为止,在力量耐力要求高的项目中,重复次数为拳手极限 次数的50 ~ 75%。

- 组间间歇时间

组间的间歇时间一般取决于一次练习的持续时间,及参加工作的肌肉多少,力量耐力类项目为 30 ~ 60秒,而非力量耐力项目则根据具体情况进行掌握。

- 要注意选择适宜的训练方法与手段

李小龙说过,发展一般力量耐力时,常用所谓的“持续间歇法”进行有效的训练。“持续间歇法” 即用50%左右的负荷,每组做至举不起为止,中间休息5分钟,然后做下一组,如此做5组以上。组 数的多少要根据一般力量耐力发展的情况而定。

(八)力量训练的阶段划分

值得注意的是,每个阶段都有不同的力量训练内容,因此一般力量训练应在一般准备阶段进、 行;接下来的达标力量训练则在特定的准备阶段进行;而专项力量训练则是在赛前阶段和主要比赛 阶段进行。

- 一般力量训练阶段

据李小龙称,一般力量训练的目的是发展所有的肌肉力量。在此阶段,拳手所做的一般练习是 为加强肌肉力量而制定的。虽有很多练习内容,但教练员应该选择只提高爆发力和快速力量及最 大力量的练习内容进行训练。

- 达标力量训练阶段

达标力量训练是指发展类似专项训练所需要的肌肉群力量的一种训练过程。通过此练习,拳手将获得应付专项训练所必需的力量基础。这个阶段产生的力量要比一般力量训练阶段获得的力 量大得多,且更加专项化。

在这个阶段,拳手比在一般练习阶段做的练习内容要少,而应把精力集中在发展绝对力量和爆 发力上,且所选择的练习内容应尽可能接近实战中的动作。

- 专项力量训练阶段

该训练的目的是在特定的专项运动中发挥练习者专项所需的力量,而且只有有经验或训练时 间长的拳手才能进行专项力量练习。同时,专项力量练习还必须重叠练习实战技术或与专项训练 有直接联系的运动。例如,在进行腿击爆发力的练习时,就需配合实战的腿法技术进行协调训练, 也就是力求使训练与实战相结合。

(九)力量素质训练的基本要求

- 要注意全年系统地安排力量训练

李小龙的切身实践表明,力量增加得快,停止训练后消退得也快,如果停止了力量训练,已获得 的力量将会按增长速度的三分之一消退,而逐步增长的力量尽管增长的速度慢一些,但在训练后保 持的时间则会长些。所以力量训练要全年系统地安排,力求逐步增长。

- 要注意力量训练安排的程序性

在全年训练中,应在第一个准备期的后段先进行最大力量中的增大肌肉体积的结构训练,接着 再进行最大力量中改善内协调与提高练习者动员更多肌纤维参加工作的内协调训练。到竞赛期中 进行速度力量的训练,到休整期和下一个准备期的前段进行力量耐力的训练和专项技术的重复练习。

- 力量训练要全面

一方面要使大肌肉群和主要肌肉群得到锻炼;另一方面也要发展那些薄弱的肌肉群和小肌肉 群的力量。

在这里需注意的是,练习安排必须遵循大肌群练习在前,小肌肉群练习在后的原则。这是因为 小肌肉群比大肌肉群较早或较容易疲劳的缘故。

- 力量练习的幅度要大

肌纤维在一定范围内拉得越长,其收缩力量就越大。因此,每次练习时无论是准备活动还是正 式训练,都要把力量练习的每一动作做到最大限度。

- 力置训练后,要特别注意肌肉的放松

肌肉收缩能力的大小不仅取决于肌纤维的收缩能力,也与其放松能力有关,因此肌肉、力量训 练后如不注意放松,就会使肌肉因此而失去弹性。

- 力置练习时,大脑皮层的兴奋性要高

在每次力量训练之前应做好准备活动,不仅热身,还要充分提高兴奋性,因为兴奋性高时,发出 的神经冲动会强而集中。动员参加收缩的肌纤缩数量或运动单位数量越多,力量训练效果就会越 好。

(十)力量素质的具体训练方法

有关李小龙进行力量训练的方法,笔者已有三本专著(《李小龙实战功夫集萃——截拳道》、《李 小龙风采再展——截拳道功夫教程》、《李小龙传世绝技——截拳道腿法功夫》)专门介绍过了,为了 节省版面,将此略去,敬请见谅。

第十节截拳道素质训练中的速度训练

李小龙曾多次在公开场合显示过他那惊人的快速移动,他虽在几尺之外开始移动,但却无人能 够挡住他攻来的快速拳脚,而且许多时候对手尚未反应过来,即在懵懂状态中挨上了李小龙的致命 拳脚而饮恨拳台。

许多曾败在李小龙手下的著名拳王和技击大师们都说,他们逃不过李小龙的快速拳脚,因为他 的攻击快得尤如眼镜蛇一般,令人防不胜防。

李小龙与那些高大的洋拳师相比,他的快速度与高频率是对自己身体的一种弥补。它的价值是不可估量的。

在李小龙的技击观念中,速度素质是指人体快速运动的能力,即指人体或人体某一部分快速移 动、快速完成动作及快速做出反应的能力。

具体地说,速度素质包括反应速度、动作速度(频率)和周期运动中的位移速度。其中,有关动 作速度和移位(动)速度及反应速度,在本书的第一部分中已介绍过了,现再将“反应时”和“运动时” 介绍如下。

所谓“反应时”,是指从给予练习者信号刺激到开始产生动作为止的时间。同时,它又由感觉反 应(接受刺激)、决定时值所组成,是人体的大脑皮层中枢神经系统的反应能力。

所谓“运动时”,是指从开始做动作到完成动作的时间,是人的肌肉系统快速收缩的能力。

在实战搏击中,当你想压倒对手时,不论是拳打还是脚踢,进攻的速度都将是至关重要的。也 就是说,你的速度必须超过对手,以便取得主动权。

李小龙在实战搏击中总是比对方领先一步,他总是在苦练这种意识和能力,以增强对周围事物 的敏感性。

在实战对抗中,拳手往往依据对方所处的势态和攻击方式,而决定和实施自己的进攻与防守。 在瞬息万变的势态中,为保存自己和抓住战机及时而有效地出击,拳手必须及时准确地判断对方的 行为和意图,对对手的每一举动产生及时而必要的应答性反应,才能迅速而果断地采取针对性措 施。因此在实战技击中,速度主要表现为动作速度和反应速度。

(三) 决定速度的科学基础

李小龙曾说过:“要想提高速度,必须练习快速运动。”

技击运动中的速度,不是以表现整个人体的位移为主,而是表现在完成动作的快慢上,因而决 定速度优劣的力量素质,主要是速度性的而不是重量性的。

截拳道的一大特征是动作幅度大、劲力强,这就要求肢体在较大的空间范围内具有快速运动的 能力,使肢体在运动过程中降低由关节结构、关节的辅助装置及跨过关节的肌肉所造成的阻力,使 原动肢体收缩的能力充分表现出来,提高肢体运动的空间范围和角速度水平。

根据李小龙的解释,人是一个统一的整体,运动时不仅某个部位动作所包含的肌肉协调是重要 的,不同部位间的协调也是重要的。所以,中枢间的协调性好,则可提高整个人体不同部位间的协 调性,从而有助于提高动作的速度。

在实战搏击中,决定反应速度的另一主要原因,是神经系统的灵活的转移能力与兴奋性水平的 高低。人体对任一刺激都要经过感受刺激而产生兴奋,并将兴奋传到中枢神经系统,而中枢对刺激 进行分析综合等处理从而产生兴奋,再将兴奋传出至效应器,然后通过肌肉及关联器官的活动完成 回答性反应的全过程。在这里,如中枢神经兴奋性水平高,则完成这一过程所需的时间就短,反应 速度就快。

一个没有搏击经验的拳手,在遭受袭击时,往往会束手无策;而一个老手在遭受突然打击时,却 能根据当时的情况,尽快做出反应。此两者间差距是:看谁具有或拥有有关对抗的一些知识、技能 和经验。从上面所述也可以看出,这种专门知识和经验的欠缺,必然会导致人体反射过程中的“中 枢神经系统兴奋传导延搁”的时间的延长,如此,速度自会慢一大截。

李小龙认为,所谓技术是指拳手能充分发挥人的机体能力的合理而有效地完成动作的方法。 拳手的技术水平高,主要表现在为完成动作的方法具有高度的合理性与科学性,而且动作熟练,甚 至能达到“自动化”程度。若动作不合理,缺乏科学性,则会阻碍机能能力的最大发挥,表现为技击 水平低下,当然速度也不会太快。

通过前面的讲解会知道,人体运动需要能量供应,而且动作的优劣与成绩的好坏直接依赖于能 量供应水平的高低和优劣。

人体能源供应主要有以下几种类型:首先,以ATP(三磷酸腺苷)与CP(磷酸肌酸)为能源物质, 在供能过程中不消耗氧也不产生乳酸的“非乳酸能”;以糖为能源物质在供能过程中不消耗氧但产 生乳酸的“乳酸能”;有以糖、脂肪及某些蛋白质的分解物为主要能源物质,在供能过程中必须消耗 氧的“氧化能”。以上几种供能形式中在单位时间内提供能量最多的是非乳酸能,其次是乳酸能与 氧化能。而李小龙追求速度的显著特征是要求完成动作时的时间要尽可能短。显然,在这三种不 同形式的能源供应中,依赖于“非乳酸能”供能时,表现的速度素质最好。

(四)速度素质训练的要诀

在训练中,动作结构不同的速度练习方式,所获得的速度是很难向专项转移的,需要通过专门 的训练,把所需得到的快速动作能力与具体项目所特有的运动性神经系统和植物性神经系统功能 的表现形式结合起来,并根据项目特点和技术动作的要求加强感受器与运动器官一致性的训练。

要处理好同其他素质及能力的关系,以产生与各素质能力之间的良性转移。一般说,速度素质 应放在力量训练之前进行,而发展快速能力所进行的力量训练应主要采用动力性练习。

根据李小龙的观点,在一个全年训练的大周期中,速度训练主要放在准备期的后期和比赛的前 期;而且在一周中,最好排在小强度训练或调整性训练后的第一天进行;再者,在一天一次的训练课 中,最好安排在拳手身心最佳、精力最充沛的时候进行,多安排在课的前部或中部进行。

速度训练必须用最高或接近最高的强度进行,因为中、低强度的速度训练对搏击是没有什么用 的。

速度练习持续时间很短,单个动作约1秒至0.1秒,甚至还会更快。速度训练的间歇应以使动 员工作能力得到相对完全恢复为准。

这应根据练习者的训练水平、个人特点、练习性质、持续时间与训练课的特点来进行确定。

所谓“速度障碍”是指速度提高到一定程度时会出现停滞的现象,其原因是过早地发展绝对速 度、不注意基础训练、技术动作不合理、负荷过度、恢复不好等等。为克服速度障碍,要注意全面身 体训练,防止过早专项化,即优先发展一般素质;要注意发展速度力量,培养短时间用力的能力;要 科学地安排训练负荷,并注意放松与调整。

FG(白肌)又称为“快肌”,具有强力收缩的特点。而FG中还包括一部分PDG,即中间肌,它具 有力量和耐力两方面的功能。资料表明,通过由间歇与变换法综合而成的交替训练法,可以使rc 的功能向FOG转化,从而有利于提高速度耐久力。

- 各速度素质的训练指导原则

- 反应速度的训练

- 训练的基本方法与手段

- 信号反应练习法

让练习者对各种信号做出反应,该方法适用于初学者。

通过提高时间感知能力,进而提高反应能力。训练时,练习者对信号快速做出应答后,教练员 要求练习者自己报告估计的时间,然后教练员再告诉其准确时间,让练习者核对,最后让练习者按 事先确定的时间去完成动作。

对移动着的目标的变化做出反应的练习方法,该练习有利于锻炼提高捕捉目标时机的能力。 训练时,首先应判断目标移动的方向和速度,这是关键性的一步;随后是确定对移动目标的信号做 出反应的应答方案;接下来,才是做出应答性反应动作。

要求练习者对几种复合信号做出有选择性的应答反应,从而提高练习者对运动中出现的复合 信号,尤其是对对手的真假动作中的真动作迅速做出反应的能力。

- 速度训练中应注意的事项

- 练习时要求练习者高度集中注意力,并把注意力重点集中在所要完成的反应动作上,而不是 信号上D

- 要根据专项的特点进行训练。

- 动作速度的训练

- 训练的基本方法与手段

进行动作速度训练时,常利用外界的助力减少外界自然条件的阻力,利用动作加速或变化重量 的后效作用提髙速度。此外,还可借助信号剌激来缩小完成练习的空间时间界限,从而提高练习者 完成动作的速度。

- 训练中应注意的问题

- 首先,要注意练习中的专门性动作速度训练与专项比赛动作尽量结合起来,并提高完成动作 的速度。

- 在反复进行某一动作的练习过程中,要注意合理地变换速度与节奏。

- 要合理地掌握每次练习间的间歇时间,既不宜过长,也不要太短。如持续5秒钟,强度达 95%以上的练习,间歇时间应以30秒~ 90秒为宜。

- 可通过提高力量素质来发展移动速度

- 要以提高速度力量为主。

- 要强调负重力量练习的速度,力争快速完成。

- 要注意突出负荷强度,可采用极限和次极限负荷强度,以提高白肌纤维的功能,但重复的次 数及组数不必太多。

- 要多做一些超等长的力量练习,以提高肌肉收缩时的快速力量。

- 力量训练后应有2 ~ 5周的减量训练阶段,以便通过“延缓转化”把所提高的力量素质能力有 效地转移到速度能力上去。

- 提高移动速度的客观要点

- 通过合理的技术动作或改变其它条件,减少空气、水、摩擦力和重力等外阻力的影响,用以提 高自身的移动速度。

- 注意提高肌肉的放松能力,克服肌肉的粘滞性与关节的摩擦力和对抗肌对抗力。放松能力 对速度运动项目的成绩影响很大,放松能力越强,运动速度就越快。

- 要合理安排好移动速度训练的负荷

- 练习时的强度

通常,移动速度属极限速度,应以高强度进行移动速度训练,一般强度可控制在90% ~ 95%左

右。

- 练习量

一般情况下练习时间不宜太长,次数和组数的确定应根据练习者最高速度出现的时间和保持 的时间,以及克服疲劳的机体恢复能力来决定。

- 间歇安排

原则通常是既要保持一定的兴奋,又要使练习者的氧债得到补偿,并使体内乳酸得到缓解。

- 要处理好动作频率与动作幅度的关系

一般动作频率快则动作幅度小,搏击训练就是要求在一定动作幅度的基础上不断提高动作频 率,从而达到提高动作速度的目的。

动作频率在很大程度上受遗传因素影响,后天的训练也能有一定的提高,动作频率的提髙与肌 纤维类型和神经系统的灵活性有关,故需在这两个方面的改善上做出努力。

- 移动速度应以提高无氧耐力为主

移动速度要以提高无氧耐力为主,但也要注意发展有氧耐力。并需注意移动速度训练中的放

松能力的训练。

(六)速度素质的具体训练方法

截拳道自创立之初,便以快速猛烈、刚劲及旋风般的速度著称于世。对此,李小龙深有感触的 说:“闯荡江湖,全凭真功夫,任何只凭饶幸的心理都将避免不了失败的厄运。”要想练成他那技击动 作闪电般的速度,在了解与掌握前面内容的同时,还需进行具体、严格、全面的科学训练。具体的训 练内容,由于笔者以前出版的三本专著已经介绍得很全面和很翔实了,因此在这里便将此略去。望 广大读者、爱好者与研习者们见谅。

第十一节截拳道素质训练中的灵敏性训练

在截拳道中,灵敏素质或灵敏性是练习者在各种突然变换条件下,人体迅速、合理、省力和敏捷 地完成各种简单和复杂动作的能力。

(一) 灵敏素质的概念

在技击训练中,灵敏素质是指拳手在复杂多变的条件下,通过迅速、准确和协调地改变身体在 空间的位置和运动方向来适应这些变化着的条件的能力。李小龙就是以东方人特有的灵敏性战胜 了一个又一个外籍名拳手,使他们俯首认输。

根据李小龙的说法,灵敏性首先是指掌握复杂动作的协调性能力;二是指迅速学会和完善运动 技巧的能力;三是指有的放矢地运用这些技巧和根据情况变化的要求,迅速而有针对性地变换技巧 的能力。

- 灵敏素质的特点

李小龙说,灵敏素质有助于发展拳手的反应、起动、变换方向的速度,并能更快更省力地掌握各 种复杂的技术。所以灵敏素质对于技击来说十分重要。

李小龙所拥有的灵敏素质的主要特点有:

- 迅速

在这里,李小龙所谓的“迅速”,是指人体在变换条件的情况下,能及时做好某一相应变化动作。 因此,这就必须具有良好的判断能力,特别是反应速度。

- 机变

李小龙所谓的“机变”,泛指拳手快速转换动作的能力。这与拳手神经过程的灵活性和动作速 度及反应速度的好坏均具有直接的关系。

- 准确

李小龙所谓的“准确”,就是拳手在做某一相应动作时,在空间、位置、角度、时间以及用力等方 面以最佳的关系进行配合,从而避免击空,以利保存实力。

- 协调

李小龙所谓的“协调”,就是指拳手在同时或依次完成某一动作时,身体或身体某些部位在时间 上、用力上、节奏上、空间变化上配合得合理,以使全身的劲力能够完整的发放出去。

(三) 决定灵敏素质的因素

- 灵敏素质由神经系统的灵活性所决定

拳手神经系统的灵活性好,对肌肉运动的指挥能力就强,也就能随心所欲地支配各部位肌群协 调一致地工作,从而使动作轻松自如、节奏鲜明、迅速准确地完成某一个训练动作。

- 灵敏素质的好坏与掌握运动技能的熟练程度有关

一个技术娴熟的拳手,做动作时能表现出较好的灵敏素质。爆发力、动作速度等,与灵敏素质 均有着极为密切的关系。体内脂肪与肌肉的比例,也是决定灵敏素质的一个重要因素。

- 灵敏素质由运动技能的数量、质量和运动分析器机能的好坏所决定

这些因素以前可能未被重视过,是一个误区。再者,中枢神经的可塑性与心理状态的好坏等亦 是决定灵敏素质的关键要素之一。

(四) 灵敏素质训练的基本要求

- 要针对专项对灵敏素质的特殊要求来安排灵敏素质训练。

- 要注意全面提高与灵敏素质有关的各种专门的能力,为整体灵敏素质的提高打好坚实的基 础。

- 要根据不同训练过程的特点来安排灵敏素质训练。如随比赛、技术训练比重的增加,协调 能力的训练应相应加强;而且准备期以一般灵敏素质训练为主,比赛期以专项和专门灵敏性训练为 主。同时,一次训练课中灵敏素质应安排在课的前半部即体力与精力较好的时间进行。

- 要注意与心理训练、思想教育结合起来,消除在复杂动作的灵敏素质训练中拳手的紧张的 心理状态。

- 训练灵敏素质的注意事项

本文所介绍的内容是李小龙在长期的训练实践中积累的经验概括,是拳手进行运动训练应遵 循的准则。如果习者违反了这些训练原则,就不会达到预期的效果。

在灵敏素质的训练中应注意以下事项:

- 灵敏素质与其它素质有着密切关系

在训练中,李小龙要求拳手可广泛采用发展其它素质的方法,发展和促进灵敏素质的提高,因 为搏击是一项整体性的运动。

- 灵敏素质的训练时间不宜过长

除训练时间不宜过长外,练习时的重复次数也不宜过多,因为当机体疲劳时,人体各方面的机 能就会下降,在这种情况下将不利于灵敏素质的提高。

- 灵敏素质练习对掌握和改进技术动作较为重要

李小龙惯将灵敏性练习贯穿在整个训练过程之中,也就是无论在初级阶段还是高级阶段的训 练中都应安排。

(六) 灵敏素质的具体训练方法

在技击训练中,灵敏素质快慢、好坏的生理因素,主要是大脑皮层神经过程灵活性的高低,即兴 奋与抑制之间相互转换的优劣。所以,李小龙在训练灵活素质的有关技击动作时,决不是采用事先 固定好的对练模式进行练习,因为这样提高的不是灵敏素质,也就是说发展的并非李小龙的特长。

这样的拳手一旦真正参加对抗,就会处处挨打并最终落败,因他并不适应真实的搏击。

关于训练的具体手段,可参考笔者已出版的几部专著,在这里将此略去。

第十二节截拳道素质训练中的耐力训练

耐力素质或体能是指人体长时间运动中抵抗疲劳的能力。在实战搏击中常有这样的情况:有 的拳手开场比赛往往打得很出色,眼明手快,动作有力,比分领先。但随着时间的流逝,便逐渐体力 不支,动作无力,以至先贏后输,这就是因为耐力素质不好的缘故。所以说,在对抗中,体能或耐力 素质具有重要作用,是取得最后胜利的基础和保证。

(一)耐力素质的概念

耐力素质是练习者的机体在长时间地从事运动活动中克服疲劳并坚持运动的能力,也是人体 健康和体质强弱的一个重要标志。

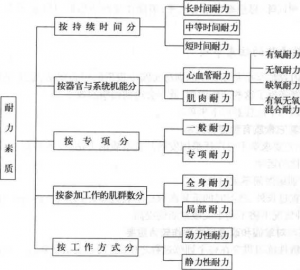

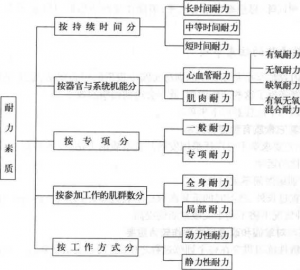

根据李小龙的观点,在不同的角度上耐力有不同的划分法(图594)。从器官系统的机能上可 分为肌肉耐力和心血管耐力,前者是指肌肉长时间收缩用力的能力;后者则又分为四种类型:其中 有氧耐力是指机体在氧供应比较充足的情况下的耐力;无氧耐力则是在氧供应不足有氧债的情况 下的耐力;有氧无氧混合耐力则是指具有有氧和无氧双重供能情况下的耐力;而缺氧耐力则是在严 重缺氧或处于憋气状况下的耐力。

浏览1,421次