中外搏击运动顶群内容丰富、形式多样,见 之于世界竞技运动大雅之堂的就有中国散打、 泰国泰拳、韩国跆拳道、曰本柔道、西洋拳击 以及民间推崇的中国跤术、擒拿术等。近年 来,跆拳道、柔道、拳击已被列为奥运会正式 比赛顶□,其他项目也已步其后尘,风靡世界 各地。道馆、拳社、俱乐部如雨后春笋,各类 赛事争相斗艳,竞技场上的较技、民间的斗智 较勇给人们生活带来了无穷的乐趣。搏击运动 亦逐渐成为人们强身健体、修身自卫的重要习 练手段。

中外搏击运动顶群是各国人民在长期的生 产实践、战斗实践、健身实践中总结出来的变 幻奇特的技击精华,是世界搏击技艺的智慧宝 库。实践证明,系统有序地长期习练,既可陶 冶情操,培养勇敢顽强的意志品质,亦可增强 体质,掌握防身自卫的搏击技能,特别是其中 的计谋方略,蕴含着深邃的哲理,对人的生存 和发展,甚至家庭、生活、事业都具有不可估

量的积极和深刻的影响,因此,深受群众喜 爱。据有关资料统计,喜爱中外博击运动顶群 的青少年占调查对象的41%以上,男性青少年 占到60%左右。可见推广搏击技艺是群众之所 需,亦是实施我国“全民健身”国策的重要任 务之一。

北京申奥成功,为我国体育运动的发展带 来了难得的机遇,也为广大体育工作者创造了 施展抱负的广阔天地。武汉体育学院一批中青 年硕士生、讲师、副教授基于这种“机遇”的 责任感和使命感,为满足广大体育爱好者对中 外搏击运动习练的积极性和要求,在繁忙的教 学训练之空暇,编撰了这套中外搏击运动普及 读物,以示对北京申办奥运的成功尽绵薄 之力。

该系列丛书首批共推出五种,即现代散 打、擒拿、中国快跤、泰国拳、跆拳道。各册 总体纲目相同,然自成体系;技术、理论精选 合理、重点突出;图文并茂、简单易学,是广大业 余爱好者看图索骥、自修自练的最通俗的读本。 我衷心地祝愿该系列丛书能给广大读者带来健 康和安全的福音。

限于编者的水平,书中谬误之处,诚盼专 家和读者不吝赐教。

概述

一、 擒拿释义(3 )

二、 擒拿术的起源与发展(4 )

三、 擒拿术的内容和分类(7 )

四、 擒拿术的特点和要求(9 )

人体解剖知识及要害部位

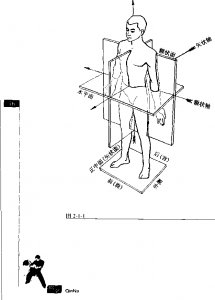

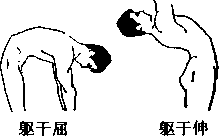

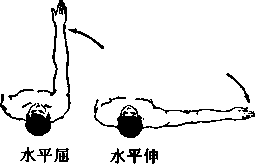

一、 图解术语知识(15)

二、 人体的主要骨、骨关节解剖结构和损 伤机制(19)

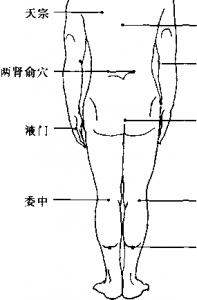

三、 人体的主要穴位和要害部位(25)

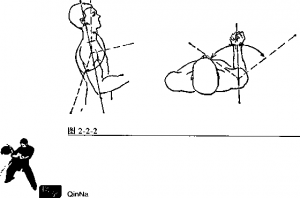

擒拿技术

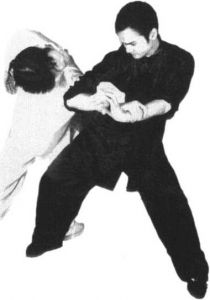

一、 擒拿基本手法(37 )

二、 死把擒拿技术(46 )

三、 复合技术(90 )

四、 散手擒拿技术(96 )

擒拿学习步骤和训练方法

一、 学习步骤(103)

二、 训练方法(104)

三、 训练方式和训练安排(144)

中国擒拿术,历史悠久,源远流长,是中华民族千百年 来在斗争实践中不断积累和总结出来的搏击技术。作为中华 武术四大技击之一,擒拿术汇集了中华武术的精髓,具有健 身防身、启迪智慧的独特科学价值,深受人民群众的喜爱, 是民族宝贵的文化遗产。

一、擒拿释义

擒拿术作为一门独特的技术经由社会发展而不断完善, 其名称也因时代、地域、流派而不同,技术方式更是各具特 色。明代有锁技,清代有串指,民国有擒拿之称,而今天, 人们将所有这些技术统称为擒拿术。

“擒拿”一词中,“擒”字的含义在古文中非常明确, “擒者,捉也”,而“拿者,牵引也”,二者合并表示以某 种方式捉拿之意。擒拿的方式也随着人们在实践中不断总结 和积累日臻完备,蔚为大观,从而使擒拿术的内涵和外延不 断发展变化。

擒拿术作为中国武术四大技术之一,既不同于“踢”、 “打”之勇猛明快,又有别于“摔”之角斗拼搏。其独特的 技法和出奇制胜的效果颇为历代拳师悉心钻研、反复实践, 且倍加珍视的秘笈。中华武术门派众多,各门各派皆有其独 特的擒拿之术,如查拳中的抓肩压肘、华拳中的虎爪猿缠、 八极中的大缠与小缠、通臂中的擒龙手、太极拳中的上步擒 打等。随着理论的进一步发展和技术的不断积累,出现了专 门的擒拿术,如民间流传的“少林拳擒拿十八法”、“三十 六合锁”、“七十二擒拿”等。

中国擒拿技术经过不断的发展,经历了折、拿、缠三个 阶段,并逐步与中国传统医学、各种武技相互融合,终于形 成了今天的具有独特而完备的擒拿技术理论体系。综合各家 之言,今天的擒拿术是以人体解剖结构、筋骨活动规律和经 络学说为依据,使用刁、拿、锁、扣、扳、点、缠、切、 拧、挫、旋、卷、封、闭等招法,以拿敌一部而制敌全身为 目的进行擒捕与解脱、控制与反控制的专门技术。

二、擒拿术的起源与发展

千百年来,中国武术派别林立,门户之见极深,相互封 闭。尤其是被视为门户之宝的擒拿术更是秘不外传,传徒也 是择人而行,真正能得其真传的并不多,使之一直蒙着神秘 的面纱。这样就导致:一方面,各门各派擒拿术之间由于缺 乏交流而失去了许多相互学习的机会;另一方面也导致了社 会上对擒拿术的片面甚至错误的看法,从而无法真正理解和 掌握擒拿技术,也在一定程度上削弱了擒拿术发展的实践基 础。因此,为了更好地理解和掌握擒拿术,我们有必要对擒 拿术的发展作一个历史的考究,正本清源,达到客观、全 面、科学认识的目的。

擒拿之术,源远流长,它缘起于人类的斗争实践,发端 于中国春秋时期,勃兴于秦汉之际,极盛于明清今世。在 2000多年的攻战拿杀中,大致经历了折、拿、缠三大技法阶 段,而今以其完备的技术和理论自成一体,在武林中独树一 帜。

作为一种拼杀技击,擒拿产生之初,与其他武技并无二 致,首先从头颈部开始,以期一次性制敌于死地。从先秦至 汉代的挈头技即为今天擒拿术之始祖。据《春秋.公羊传》

记载,“宋万怒,搏闵公,绝其脰”,述说二人徒搏中,宋 万使用折断闵公颈椎的绝头之技,将其置于死地。在秦国统 一六国的过程中,秦兵运用挈头之技击败全身甲胄的敌人的 战术给人留下深刻的印象。《史记•张仪传》中记载:“山东 之士被甲蒙胄以会战,秦人捐甲徒裼以趋敌,左挈人头,右 挟生虏。夫秦卒与山东之卒,犹猛贲之与怯夫;以重力相 压,犹乌获之与婴儿。”

到了汉代,随着中国医学的重大发展,人们对人体生 理、解剖学的深刻认识极大地促进了擒拿技术的发展,使其 能十分准确地把握实施擒拿的解剖体位,这时,擒拿术又发 展到绝肮、压脉技。“绝,断也”(《博雅》注),“肮, 咽也”(《集辞》注),“肮,颈大脉也。俗所谓胡脉。下 即反”(《索隐》)。绝肮技即为绝头断颈之技或以手指压 按咽喉或喉结两侧之颈总动脉之技,以阻断大脑氧气血液之 正常供应,致人昏迷和死亡,同以前的绝头以力横断相比, 绝头以指巧压技高一筹。实现了攻击部位由面到点,手法上 由断折关节到压按穴位的突破。

随着实战的不断深入及击技的普及发展,徒手搏斗技法 面临着严峻的挑战,实施折颈压脉以制敌的战机明显减少, 从而使拿技进人多技并进以适应新形势。此时擒拿术已从固 守传统头颈部位开始向人体两侧转移。汉代中后期出现的拿 腕折臂技是擒拿术的新发展,其技艺日趋成熟,手法多样 化,战术运用注重避实就虚,主动创造战机,以适应不同情 势。这是擒拿术作为一门独特的技击方法登上搏击舞台具有 划时代的意义。

经过魏晋南北朝、隋唐宋元上千年的发展,擒拿术到明 朝时期发生了一场空前的变革,从而开创了擒拿术的新纪元

一拿体技。拿体技是以指锋、指腹屈扣如环,以深厚的功 力,掐扣肤肌深层,以破坏肌肉纤维组织,产生剧烈疼痛和 酸麻体感而使敌手屈服为目的的技法。明代擒拿技术的成就 是在实践中对人体全身拿点全面认识、筛选和固定的基础上 逐步升华而来。与以前的擒拿术相比,明代拿体技是以劲拿 全身为主,而非以强力折断头颈为主,其目的是使对手被拿 后产生剧痛或酸麻难忍而束手就擒,而非简单置人于死地。

在拿体技中,拿穴、点穴之法是其精髓。随着医学的发 展,人们对人体解剖、经络知识有了更加全面和深刻的认 识,使拿体技更加走向科学化。在拿穴数量上,自西汉压脉 指点人迎一穴始至明清大为增加,对不同穴位的击打会导致 麻、昏、哑、死的规律也有了全面的认识。所有这些经由内 家拳师的提炼、揣摩运用于擒拿之中,从而达到空前的高 度,跳出了拿技以力取胜的羁绊,增加了拿技的实战威力, 揭开了中国武术发展史上光辉灿烂的新篇章。余姚黄百家在 其撰编的《内家拳法》中,详实地记录了人体的十二经验穴 位,对劲拿一穴而控制全身的技法进行了精湛的论述。

到清代,擒拿术受其他技击的影响,尤其是受明代六合 枪之圈枪、缠枪技法之影响,创造了劲力上以柔克刚,效果 上反筋错骨的金丝缠腕技。此技以力学杠杆原理为依据,对 敌人手腕部尺骨侧肌肉韧带进行强力超常拉伸,造成该肌肉 被动不足,从而产生剧烈痛疼,导致其意志上的瓦解,终至 屈服而束手就擒。

从今天擒拿术擒敌致胜的方法来看,主要是错骨拿筋和 拿穴。拿筋错骨比较直接,因而成为古代擒拿的初始方式, 其手段随着实战的需要不断积累完善,但其运用在很大程度 上摆脱不了劲力的限制,而拿穴术能够在相当程度上突破这 一限制起到以小胜大,出奇制胜的效果。但拿穴术的形成和 完善需要以医学的发展、人类对自身经络的全面认识为基 础,因而产生较晚,技艺的完善经历了漫长的探索与发展。 因此,在擒拿术的发展史上,拿筋错骨和拿穴法经由两条不 同的形成轨迹而相互促进,最终融合而成今天博大精深的擒 拿术。

然而,擒拿术在其发展过程中,由于各派暗于自知,妄 自夸大擒拿的效果,加之习者机械模仿,缺乏权变,导致对 擒拿术产生许多片面甚至错误的理解。作为武技之一,擒拿 术并非万能制人之技,一切因时、因地、因人而宜,且需与 其他武技相配合,这就使中国擒拿术进人了一个新的综合阶 段,即与踢、打、摔交叉使用以制敌的阶段,它突破了拿技 自胜之偏见,确立了以巧拿不如拙打为辅倚方为万全之策的 思想。

纵观中国擒拿术的历史发展,其技术和理论在实践中不 断融人医理兵论而日臻完备,在技法上经历了折、拿、缠三 个阶段而形成今天以错骨拿筋拿穴为主要内容的综合技 术体系,并与其他击技相互配合而成为克敌制胜的重要武 器。

三、擒拿术的内容和分类

擒拿技术包括控制对手的擒捕技术(俗称擒拿)与反控 制对手的解脱技术(也称脱拿)两部分。

擒捕技术按人体结构可分为拿骨、拿筋、拿穴三类。 拿骨法:使对手的骨关节超出生理活动范围而受制的方 法。拿骨手法又可分为扳折法和拧法。轻拿可造成对手剧

痛,重拿可使对方关节脱臼、骨折。所谓“错骨法”、“卸 骨法”,都属此类方法。

拿筋法:是抓拿对手的肌腱、肌束和韧带,使之相连骨 骼或肌束分离,失去其加固关节、牵拉骨骼运动的能力方 法。轻拿能使筋肉挫伤,重拿能使筋肉断裂,故又称“分筋 法”。

拿穴法:是循经抓拿对手的穴位,截闭气血流通,影响 神经对肢体的支配,妨碍四肢正常运动的方法。

擒捕技术按人体部位也可分为拿肩、拿肘、拿腕、拿 指、拿头颈、拿腰、拿膝、拿足踝等法。按用力特点还可分 为单拿和双拿。主要手法有搬、点、锁、扣、拧、缠、折、 托、压、切。

解脱技术是指顺应关节运动规律和力学原理,改变支 点、力点与用力方向,转被动为主动,消除对手的拿法技 术。只要技术运用得当,任一拿法都可解脱,既可在对手始 拿时阻其使用,又可在对手拿的过程中,破坏其完成的动 作,还可借敌之势,反拿制敌。

解脱技术可分为滑脱法、踢打法、反拿法三类。

滑脱法:当对方抓拿我肢体时,向其力量薄弱部挣脱。

踢打法:在对方拿我过程中,我顺势用手、肘、肩、 膝、脚击打对方,使其自动放弃拿法;或因受伤丧失继续完 成拿法的能力。

反拿法:对方来拿我时,我顺势还以拿法,而使对方被

拿。

上述各法是根据制敌的部位、擒拿技术过程等方面对擒 拿术进行的分类,它们既可以独立学习和应用,也可以相互 补充,形成一个完整的体系。

四、檎拿术的特点和要求

擒拿术在运用中,主要是针对人体各部位关节和穴道, 施以拿、点、切、挫、抓、搬、挖、挟、封、绞、闭、牵、 锁、刁、扣、挂、压、提、分、靠等方法控制对手或化解对 手的控制,与其他技击相比,擒拿术具有其自身的特点和技 术要求。

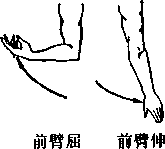

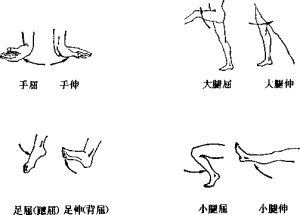

桡腕关节:由桡骨下端的桡腕关节面和近侧列腕骨的手 舟骨、月骨、三角骨的关节头构成。桡骨的桡腕关节面和三 角纤维软骨关节盘共同形成了桡腕关节的关节窝。该关节盘 把桡腕关节和桡尺远侧关节分隔开,尺骨不参与此关节的组 成。它是典型的椭圆关节,具有两个运动轴。腕关节:腕关节是由桡腕关节组成的,它不同于手的关 节,因为手的关节是指手上的所有关节。肘关节损伤限度:肘关节外旋75°以上,内旋80°以上, 肘关节屈155。以上,超伸15。以上,前臂后旋95°以上,前旋 100°以上。

桡腕关节:由桡骨下端的桡腕关节面和近侧列腕骨的手 舟骨、月骨、三角骨的关节头构成。桡骨的桡腕关节面和三 角纤维软骨关节盘共同形成了桡腕关节的关节窝。该关节盘 把桡腕关节和桡尺远侧关节分隔开,尺骨不参与此关节的组 成。它是典型的椭圆关节,具有两个运动轴。腕关节:腕关节是由桡腕关节组成的,它不同于手的关 节,因为手的关节是指手上的所有关节。肘关节损伤限度:肘关节外旋75°以上,内旋80°以上, 肘关节屈155。以上,超伸15。以上,前臂后旋95°以上,前旋 100°以上。

浏览5,302次