第四节小龙降生香港的“不良少年”

李小龙的童年颠沛流离,游及半个地球。他从小骜烈不羁,胆大妄为,家人管束不住,终落得个 “不良少年”的恶名。

李小龙于1940年11月27日,出生于旧金山的唐人街,父亲是粤剧名伶李海泉,母亲是李何金 棠。其父原先在香港求发展,后来随粤剧团前往美国谋生与创业。

20世纪30年代,广东南海县有一位著名粤剧演员,他唱、做、念、打样样精通,尤其擅长武戏, 他就是名噪一时的李海泉。李海泉成名之后,由广东移居香港,因香港虽属英国的殖民地,但市民 多数是中国人,其中广东人又占了绝大多数。李海泉抓住这个难得机会,推出了不少的拿手好戏, 很快博得了港人的青睐。而且在他事业成功之际,爱神的弓箭亦射中了他。他与一位瘦小的欧亚 混血姑娘定下了终身,她的中国名字叫何金棠。

好景不长,1940年,日本不断扩大对华侵略战争,中国大陆战火蔓延且日益炽烈,并逐渐弥漫 到香港。往日兴盛的粤剧受到战争的影响,渐渐萧条冷落。李海泉目睹这一情景,梦想破灭了,丧 失了自己为之苦心经营、奋斗的地方,再没有立足之地了。他不甘心就此收山退出舞台,于是横下 一条心,带领家人和剧团横渡太平洋,来到了美国,希望在洋人的世界里打出一条生路来,实现其夙愿。

这就是李小龙之所以出生于美国的背景。

1940年11月27日,何金棠又生下一男婴,这是她所生的第4个孩子。李海泉命名其诞生于旧 金山市(音译为“三藩市”)的儿子为振藩(Jun Fan ),正是这个新生婴儿,背负着“振藩”的期望,不断 成长。二十多年后竟成为不但名振旧金山市,而且威振全球的李小龙。

当时,李海泉为了便于申报户□,便又给李振藩起了个英文名字:布鲁斯*李(Brnce• Lee)。李振

藩在家排行老四,上面有一个哥哥,两个姐姐。而李小龙之名是他回港后做童星时取的,也是艺名, 因他生在龙年(庚辰年),又恰好生在辰时(辰即龙),故在拍戏时取了这个艺名:李小龙。

李小龙刚满周岁后,正值太平洋战争爆发,此时李家举家乘船,从美国返回香港。这是李小龙 第一次来到香港,来到了他今后为自己的信念奋斗、献身的土地上。就在李家离开旧金山市之前, 当地拍摄了一部粤语片《金门女》,片中需要一个婴儿,李海泉便把不足周岁的李小龙送上了镜头, 《金门女》成了这位影坛超级巨星的处女作。

回到香港后,何金棠又生了一个男孩,他就是李振辉(罗伯特)。就这样,父亲、母亲、姐姐娅格 蕾丝、费芙,哥哥彼得(李忠琛)、弟弟罗伯特,全家7 口人在九龙定居了下来。由于李海泉是艺坛名 人,因此与香港影剧界的人士经常往来,他们之间的言行、志趣对年幼的李小龙产生了吸引力,久而 久之,起到了很好的熏陶作用,这为他日后习武从影的志向打下了良好的理论和思想基础。

李小龙是活跃于九龙地区的一条小龙。

当时,李小龙经常出门滋事生非,把比自己大好几岁的大孩子们打得头破血流。当邻居来告状 时,李小龙又总是辩道:“我打的是坏人。”事实证明,李海泉夫妇无法管束住这匹放荡不羁的小野 马,因为他所处的时代是战争的动乱时期,正所谓“乱世出英雄”。随着年龄的增长,十几岁的李小 龙不仅不思悔改,反而愈演愈烈,成了香港有名的“不良少年”。

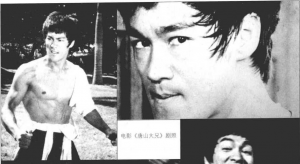

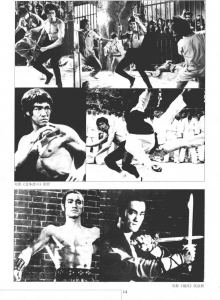

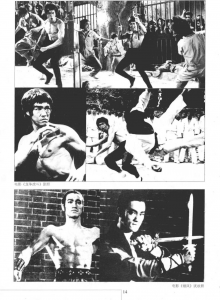

第五节旷世初曦初涉影坛的成功

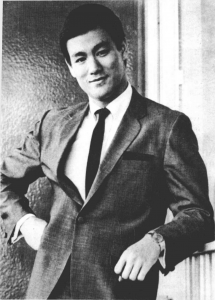

李小龙是个学业不良的差等生,但却是敬业如神、嗜武如命的童星。他6岁步人影坛,渐成红 极一时的难得童星。长大后,他更是英俊潇洒,且舞技超群。

1946年9月,6岁的李小龙进人了全港屈指可数的名校拉萨尔书院小学部就读,该校的学生家 庭多为贵族、富商及社会名流。李海泉指望智力超人的李小龙在学业上能出类拔萃,但是李小龙却 使父亲大失所望。

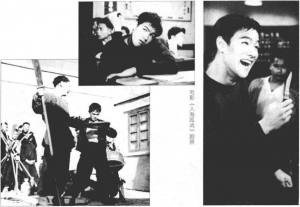

李小龙早慧早熟,却厌恶读书,校方纪律的约束,使好动的他比坐牢还难受。他从不肯在读书 上下功夫,学业十分糟糕。一位教过李小龙的先生回忆当年的情形时说,他绝没想过李海泉的二公 子以后会成大器。当时,李海泉返港后发现,他所从事的粤剧表演艺术受到了电影艺术的冲击,因 电影比粤剧更具有表现力,更接近生活,因而也更受观众欢迎。于是,许多粤剧艺人改行拍电影,李 海泉也不例外。有一天,李海泉把李小龙带到拍片场,准备参加《人之初》的拍片工作。这是部取材 于报纸连载故事的电影,说的是年仅9岁的小主人公因做小官吏的父亲和母亲沉迷于牌桌,无暇顾 及他。后来父母回心转意,但不料他却被汽车撞死了。主人公在弥留之际,带着那个拥有万夫之勇 的破碎的梦死去了——影片随即落幕。凑巧,该剧的导演袁步云在物色合适的人选时,在摄影棚内 发现了眉清目秀、满脸精灵相的李小龙。一种灵感使他顿然感到眼前这个小孩正是他要找的角色, 真是“踏破铁鞋无觅处,得来全不费功夫”。

与不少商业片一样,这部戏制作粗植,观后如过眼烟云。然而,由于李小龙十分投人而动情的 表演,使电影圈中的人大为赞赏。李小龙塑造的银幕形象,数在《细路祥》与《人海孤鸿》这两部影片 中最为成功。《细路祥》是李小龙10岁时拍摄的,李小龙饰剧中的细路祥,影片主人公由于自小父 母双亡,便由叔父抚养,并因在街上摆小摊而结识了极富侠客豪气的黑帮头子“飞刀李”。后来,他 又因有恩于富商而被富商送人学校读书,但因受富家同学的讥讽而又自愿到富商家的工厂去当童 工。此时,正直的细路祥因不愿与富商的败家儿子同流合污出私货,而被罚苦役,迫使他跑出来投 靠了“飞刀李”。不久,他随“飞刀李”一伙去打劫那家工厂,旧工友们认出他来后便劝他不要这样做,他义愤填膺道出了全片中最精彩的对白:“那些为富不仁的人,不偷他的,偷谁呢?! ”

在这部片中,李小龙的演技发挥得淋漓尽致,把一个不甘贫穷而又良心未泯的“小匪徒”演得活 灵活现。影片是50年代初香港贫困生活的真实写照,因此细路祥的行为与对白引起了中、下层港 人的极大共鸣,影片堪称是50年代的力作。李小龙进入中学后,又参加了香港第一部彩色故事片 《人海孤鸿》的演出。17岁那年,李小龙在根据曹禺同名小说改编的香港故事片《雷雨》中饰演周 冲,由于演得有血有肉、真实可信,因此又一次获得了观众的一致好评。

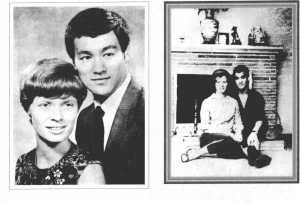

除演电影外,李小龙还有两大爱好:即跳舞与练武。他14岁开始学跳舞,而且一跳便嗜舞成 癖。尤擅跳恰恰舞,这种热烈奔放的舞蹈节奏很适合他的个性,据说他由此还获得过香港的恰恰舞 少年冠军。在李小龙的潜意识中,天生具有表现欲,有意无意,他都不会错过表现自己的机会,所以 李小龙深得少女们的青睐。在课堂上,不时有女生向他暗送秋波,但这都是些与他一样学业糟糕, 又好想入非非的女孩子。李小龙在她们面前表现得很高傲、很冷漠。不过,李小龙交的女友多是校 外的,在这些女孩子们的心目中,他不再是差等生,而是大名鼎鼎的少年影星,是叱咤风云的武林英 雄,是风度翩翩的舞场高手,还是上流社会的富家子弟,因此她们都以能与李小龙交友为荣。有的 甚至仅因被李小龙领着逛过一次商场,也会欣喜万分而激动不已。

李小龙本无意在与他要好的众女孩之中择妻,他仅是逢场作戏而已。况且他带来的女孩举止 多轻浮,根本不宜做李家未来的媳妇。事实上,在李小龙的心目中,娶妻与交女友是两码事。

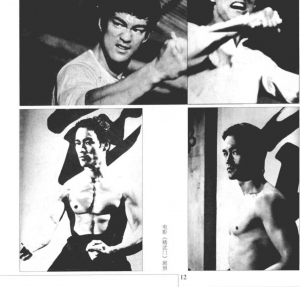

第六节如醉如痴潜心习武显身手

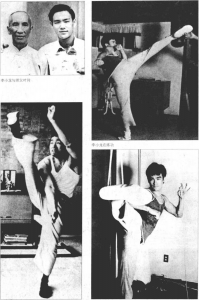

由于在一次街头斗殴中吃了一亏,促使李小龙下决心修习武功。在著名武术大师叶问的教鞭 下,他如饥似渴,乃至痴狂,曾获香港拳击赛(少年组)冠军,号称“打遍全港无敌手”。

这段时日内,李小龙一直处于反叛的心态下,丝毫不肯循规蹈矩当个好学生,而是一意孤行,忠 实于自我的追寻。

李小龙对银幕和舞台上那些高手精湛的武艺惊叹不已。成名后的李小龙颇受大众的瞩目,如 此辉煌的时刻对于少年得志的李小龙来说肯定在成长上具有微妙的影响。换言之,这段时期孕育 了李小龙成为一位傲慢、自我表现欲望强烈的少年,而课业完全荒废,学习成绩劣等。

在学校中,李小龙皆独来独往,小学毕业后升上中学部、高中部,但情况却愈趋严重,在他的心 中只觉自己高高在同学们之上,因此他没有亲密的朋友,非常寂寞孤独。为了发泄,他便找人打架, 借此以显示自己比别人强,可是,他的这种行径反倒更使大多数同学们轻视他,甚至憎恨他。他好 动好强,好胜好斗,是一个天生的斗士。而且那时的他是个千面人,因此人们很难将他的种种表现 统一起来。在课堂,他神色呆痴,似反应迟钝;在校园,他是个孤傲的独行客;在摄影棚,他万分投 人;在家中,他是一个顽童;在街头巷尾,他则是个彻头彻尾的小霸王,甚至算得上是个小恶棍。

李小龙在课堂上默不作声,少有表现;而在影片中,饰演乖巧孝顺的少年或纯真无邪的少年,只 是装扮出来而已,并非出自内心。李小龙在电影中真正表现自我是很长一段时间后。在课堂或电 影中,皆无真正的自我存在,只有在香港闹市区闲荡或找人打架之际,他才有自我的存在。李小龙 动辄拳打脚踢,不惧恶、不畏大,因此许多年龄大个头高的少年或青年都怕他。此外,李小龙还有领 袖欲,也颇具领导才能,他常把附近的街童恶少组织起来,自任统帅,身先士卒与另一帮孩子混斗恶 战。当然,获胜的常是李小龙一方。

李小龙的好斗意识甚为强烈。13岁那年,李小龙遇到了一个真正的对手。起初李小龙没把此 人放在眼里,因此还不想很快收拾此人,先得戏弄戏弄,于是他搬出了在演艺圈学来的招术,动作优 美而花哨,博得了街童们的大声喝彩。但对方只出了一招,李小龙就被打得弹了起来,并撞到一堵 墙上。街童遂瞠目结舌,知道李小龙确实不是对手。那人的一拳,如铁锤一般,李小龙也好一阵子 才回过神来,他以前也曾吃过败仗,可对手是成年人。这个人是谁呢?

后来,一打听才知道,这是个专门练功夫而出来试功夫的人。此人成了改变李小龙人生命运的 少有的几个人之一,正是他促使了李小龙静下心来认真学武功。这次斗殴后,李小龙陷入了沮丧和 沉思中,父亲知道他一定是吃了亏,但他也无法改变儿子的性格,只有成全李小龙的念头,使他更强 大。于是通过朋友给儿子找了一位武林髙手作为他的师父,他就是将泳春拳自大陆传到香港的一 代宗师叶问。一见面,李小龙就被他那双坰烟灼人、深邃如渊的双目吸引住了,李小龙的敬畏之情 油然萦胸。

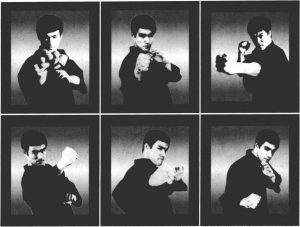

叶师出招时,似龙、似虎,如风、如影,身手比20岁的后生还要轻盈、矫健、快捷、凶猛。李小龙 简直看呆了,一个意念却格外的清晰,他惊叹武术对人的巨大作用,便暗下决心,要坚贞不渝地以武 道作为未来的人生道路。自此,李小龙学习诛春拳如饥似渴、废寝忘食。

许多年后,李小龙成为功夫大师时,仍念念不忘师父的教诲,他也常与他人谈及师父那套教法, 灵活不呆滞的点化之辞:“遇到敌手,千万不要拘泥于套数,这样只会捆住自己,应怎样方便就怎么 出手,目的是尽快将敌手击倒。”事实上,叶问是位极宽容的人,他不象有的武师那样,禁止弟子演练 或学习其它门派的招数,认为这是离经叛道的逆行。因此,李小龙除在武馆学泳春拳外,亦向其他 前辈学了多种功夫。这为他在日后独创一门“功夫”,打下了坚实的基础。

李小龙的功夫长进非常快,父亲则既喜又忧,说:“他只要从练武的精力中拿出二成,学业也不 至于如此。”更要命的是,李小龙为练武曾一度中断了学业。1956年,16岁的李小龙勉强读完初中, 进人圣查米耶尔书院读高中。这是一所英文学校,有不少外籍学生。校内有一支拳击队,这是专为 外籍学生组建的。但好出风头的李小龙自然不甘落后,他主动发起挑战,结果,那帮高大的洋学生 无一不被李小龙那凌厉而不规范的拳法打得落花流水。

1957年,李小龙代表拳击队参加全港中学生校际拳击赛。由于他曾专门研究过很多著名拳王 的打法与特点,因此一路过关斩将顺利地进入了决赛,他的最后对手是连获三届冠军的洋学生,比 李小龙高出一头。不过,李小龙戴的虽是西洋拳套,但打的却是中西相结合的“东方式拳击”,结果 那位洋拳手很快被打得晕头转向,最后败北。对此,李小龙曾说道:“我的泳春拳还没使出一半,主 要是怕犯规受罚,如果我放开打的话,第一个回合就能把他击倒。”

叶问在授徒时常鼓励学生与人切磋,因为他认为,功夫最终是打出来的,不切磋,就不知自己所 练功夫的优劣长短,也只有在不断地切磋中,才能不断完善和强大自己。其实,按照李小龙的个性, 不用师父提醒,他也会主动找人过招,而且他捕捉的对手,常是别人认为比他强的人。李小龙的交 流与切磋带有浓烈的炫耀武力的色彩,故一旦动手,他就把师父的“适可而止”的训示抛到了脑后, 而要把对手打得机地求饶方缀手。

在李小龙心中只有一个目标,即变得更强,比任何人强,且达到目标的决心矢志不二。李小龙 寻人过招,也有人向他挑战——这是些像他一样的学过武功的精力过剩的好胜之徒,这种人可不是 那些行于街头、外强中干的唬人壮汉,他们与李小龙基本上旗鼓相当,各有所长。但是李小龙凭着 灵活的头脑及勇猛、过硬的拳脚,却总能够克敌制胜。

李小龙与同学间的距离,随着时光的流逝而日渐疏远,他之所以抛弃课业而热衷于跑武馆,唯 一的目的是学习打架功夫。在学校里,好学生远避他,老师们再三注意到他的行为,最后却仍是束 手无策而放弃辅导的意念。虽然饱受周围同学们的冷眼相待,但他依然我行我素,丝毫不改其作 风。李小龙不断地克服种种困难,日渐练得一身好功夫,并吸收中西拳法的精华,使动作矫健敏捷,信心十足

然而,其双亲并不因此感到欣慰,他们的眼光毕竟较为长远,他们很为李小龙的前途担心。很 有可能,李小龙将来会开武馆或作武师,但那不是他们所希望的。父母希望的是他完成大学的学 业。对于李小龙被名校拉萨尔书院退学之事,他们更深以为忧,加之日后转学到圣查米耶尔书院 后,李小龙仍然好斗比武,身为父母亲的他们觉得有必要加以阻止和引导他了。他们所采取的引导 方法,就是送李小龙到美国进修,因为他们亦认为李小龙是美国公民(出生于美国),理应接受美国 的教育;还有一个重要的原因是,李小龙在港四处比武而树敌太多,再这样下去,很可能会遭到不 测。

送李小龙到美国,以隔离他不受周围环境和不良少年的影响。李小龙终于决计去美国,尽管他 舍不得离开师父,舍不得师兄弟们,也舍不得他小有成就的电影事业。但当他知道有一黑帮决定干 掉他时,他不得不下决心离港去避风头了。况且美国又是一个充满“成功”机会的国家,这本身就对 富有冒险精神的李小龙是一种诱惑。

作为一个旅美华侨艺员,李海泉深知只身在外谋生的艰辛和苦楚,但为了儿子的前途,他不得 不这样做了。他当初也并未指望儿子有什么大作为,只是期望李小龙在完全相悖于乡土国情的环 境里去磨炼自己,改变那种让他担惊受怕的恶习。这次漂洋过海的迁徙,对李小龙后来创立截拳道 起到了决定性的作用,为他成为武坛骄子找到了更理想的土壤。可以说,没有这次美国之行,便没 有李小龙以后的成功。

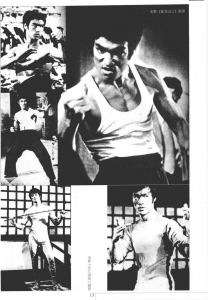

第七节漂洋过海改变人生转折点

李小龙在种种背景下,终于踏上了漂泊的旅途,前往出生地美国。这是他人生旅程的起端,也 是证实他到底只是个“不良少年”,还是一位前途无量的旷世英才的转折点。

1958年11月,停靠在香港九龙码头由香港开往美国旧金山市的“克利夫兰总统号”启航的汽笛 “呜呜”拉响,船徐徐驶离港口。护栏旁站着一位英俊的青年在挥手向岸上的亲人告别,他就是李小 龙。

李小龙这次重返出生地美国,远离亲人,远离家乡,到遥远陌生的异国去读书,去闯天下,这对 李小龙来说是一个极严峻的人生考验。事实上,他这次远行求学,是他人生重要的转折点,并使他 找到了自己的理想和信念。轮船载着这位未来的超级巨星劈波斩浪航行在碧波万顷的太平洋上。 此时,李小龙内心有说不出的兴奋和激动,但他很快就冷静:T下来,“我有什么本事能做一番事业?” 他问自己。现在,他已开始学会思考问题,人也显得持重老成多了。对他来说,几乎没有什么可炫 耀的,唯有值得骄傲的是从师父那里学到的武术功夫,比起口袋里那区区100美元,更是一笔无法 估量的巨大财富。

李小龙不想依赖家庭的赞助,只想凭自己的意志和体魄在美国站稳脚跟。“克利夫兰总统号” 在海上颠簸了一个多月,最后停迫在旧金山市。李小龙踏上了他出生的土地,开始了新的生活。

除了他父亲在旧金山的旧友外,偌大的美国,没有谁知道李小龙的到来。要知道,在香港,他是 个小有名气的童星和赫赫有名的“拳王”,他走到哪里,都会有人认出他来。但在美国则不能,因为 美国是个轻历史、重现实的国度。一个人,不论他过去如何辉煌,一旦来到美国,一切都得从零开 始。由于李小龙只是粗通英语,因此他求职的范围只能在华人社区内。在旧金山,李小龙干得最长 也是稍有成色的职业,便是教人跳恰恰舞r。在香港,他是跳舞作乐,现在他却以舞艺权作维持生 计的手段,好在美国人从不鄙视从事任何职业的人,只要你有能力就行。

由于其父亲的老友现在都已是一些垂垂老人,自己都需要人去照顾,自然无法顾及李小龙。3 个月后,他去了西雅图市,其兄李忠琢便在西雅图旅居。

李小龙在西雅图市的生活相当艰苦,每天清晨骑自行车到报社取报纸,然后挨户分送。另外, 他还到中国餐馆当侍者、洗盘子,当然收入是低微的。这期间,他还进了当地的爱迪生职业学校补 习英语,因为他英语不过关不能直接进大学读学业。此时的李小龙,完全成了另一个人,他一改在 港厌学逃学的作风,因他深知学费来之不易,逆境中的他悟出了许多人生的哲理。虽然李小龙到美 国后的一切都不顺心,但所幸美国是一个自由开放的国度,到处流传着“成功神话”的故事,只要自 己努力肯吃苦,不论身世与家门如何,都有出人头地的时刻。从进化论的观点来说,美国是一个“物 竞天择,适者生存”的现实国度。因此,即使在某些地方失败了,但却不代表无望,只要能坚强勇敢 地面对现实,转赴其它地区重打基础,最后还是有成功的希望的。

过去在香港的日子里,李小龙整天游手好闲,经常滋事打架,生活上与成功绝缘,虽然他忠实于 自我而反抗他人,但在生活上却还需依赖他人,而无法自立。而到了美国后,他必须先从如何“生 活”学习起。李小龙的哥哥李忠琛,将李小龙的现状写信告诉其父母后,李小龙的父母既惊喜万分, 又难以置信。

在西雅图,李小龙打工时间最长的地方,是父亲的旧友周露毕女士开的餐馆。起初,周女士料 定沉默寡言的李家公子绝不是等闲之辈,但碍于李小龙什么也不会,因此只能让他做跑堂。对此, 李小龙的心中十分压抑,因他从小就有做首领的欲望,而希望驾驭他人,但现实又不得不使他低头。 后来,李小龙还是离开了周记餐馆,原因是餐馆内的一位师姐(服务员)渐渐为李小龙英俊的外貌和 独特的气质所吸引,尽管此时李小龙的处境很糟糕,这给处于逆境中的李小龙的内心深处注入了一 丝温暖。这位华裔姑娘性感而迷人,她看李小龙洗盘子的动作,说他像在表演跳舞;看到他发达的 肌肉,说他像功夫小生;有时端详了李小龙好一阵子,说他可以去拍电影。李小龙则总是无奈地笑 一笑,没有告诉她自己以前那段还算辉煌的历史。不过,他们的恋情非常短,原因是出于大厨,此人 原来就对这个漂亮女孩有所图谋,经常用钉子一样的眼神盯住她,且时常动手动脚。李小龙看在眼 里,心中十分不快,但他还是忍住了,一则烹技过硬的大厨是老板的红人,二是坚持“不到万不得已, 决不动手”的信条。

但忍耐毕竟是有限度的。这一天,大厨正欲对这个女孩不轨,李小龙听到呼叫声后闯了过来。 大厨并不知道李小龙练过武功,因此对个头比他小许多的李小龙并未放在眼里,况且自己手里又握 着一把锋利的砍刀。只见李小龙虚晃一招后,一记重拳打在大厨的脸上,将他凌空打飞了起来,并 在落下时砸碎一张凳椅。李小龙很快就罢手了,他并不想炫耀武力,只是想教训一下不可一世的大 厨。此后,李小龙在女友不知的情况下搬了家,当然目的是为了斩断与周记餐馆的是是非非。

当李小龙在美国成名后,周女士也曾对报界谈过李小龙,她说:“李小龙是个不甘平庸,不愿受 他人支配的人,而我作为一个商人,当时必须对我的餐馆负责。”事实上,也是她挤走了李小龙,因为 经过上述一役后,为了稳住大厨,她不得不牺牲李小龙。用她的话来说,就是“现在愿来当侍者的 人,天上掉下一块石子来,都会砸中好几个。”当然,李小龙也曾发誓:以后不去任何一家餐馆打工。

第八节以武会友切磋交流深受益

这是李小龙一生中正式开始找寻最佳搏斗武器的日子。此后,他个人的行径更是完全异于香 港时代的一切,而无时不埋首于书籍中,以广泛涉猎古今中外的哲学和武术书籍,并在西雅图停车 场的角落旁创办了一家功夫武馆,这是他一生事业的正式起步。李小龙所传授的武功并不是蹈袭 传统的功夫,而是他个人独创的功夫。在李小龙的心目中,独力斩劈开拓出来的新人生才是理想的 人生,步人后尘的人生决不是真正的理想人生。

李小龙在爱迪生职业学校学习期间,曾结识了一个名叫杰西•格鲁夫的同学,他俩很快成了拳 友。以后,李小龙懂武术的消息很快在他的同学间传开了,人人都知道他在教别人练习一种尚未听 说过的叫“泳春拳"(WING CHUN)的中国武术。因此,登门求教的人越来越多,其中有不少积极分 子,比如木村、詹姆斯、霍华德•威廉姆斯等人。在这些人中,美籍日本人木村对李小龙所起的作用

最大。

木村和李小龙的友谊是以功夫为纽带的。木村是个日本柔道的爱好者,已小有成就。当他发 现了李小龙的功夫后,决定放弃自己喜爱的柔道,而跟李小龙改学i永春拳。此时,木村已36岁,而 李小龙才19岁。但年龄的悬殊,并没有妨碍他们成为至交。后来,木村在李小龙成大器后回忆道: “即使李小龙当时那么年轻,却已经是个首领人物。因为他有一种特殊的气质,他一进屋,每个人都 会自然地注视他。”当时,已有好几个武术爱好者跟在李小龙周围转,他们均劝李小龙到校外公开设 馆授徒,并收取学费。李小龙对此也颇感兴趣,如能真开办武术班,那么生活来源问题就能得到解 决。不过他也有顾虑,觉得开设武术班的主意虽然不错,但是否有人前来报名却没有把握。

幸得木村、格鲁夫等热心人四处张罗,为李小龙招来学员,转眼之间,在附近的唐人街及华盛顿 大学,人们都知道有个诛春拳师李小龙准备开馆授徒。因此慕名求学的人纷至沓来,头一批学员 来了 10个,学费合计每月约100美元,跟在餐馆打工的收入差不多。这年秋天,李小龙从爱迪生职 业学校毕业,接着又进了华盛顿大学。新生入学,功课自然不会轻松,但他在啃书本的同时,对武术 仍念念不忘,盘算着开办一所正规的武术学校。几经周折后,总算在唐人街的中心地带找到了一个 较为宽敞的地下室,里面可容纳20余人,李小龙便在门上挂了一个横匾,用中英文写上“李振藩国 术馆"(JIANFANGUNGFU INSTITUTE)。就这样,李小龙的武馆正式开张了。十多年后,中国功夫风 靡世界,正是从这间不太起眼的武馆开始的。当然,取得这样的结果,即使是当初野心勃勃的李小 龙也是不曾预料到的。

李小龙把以前在香港随师学习的丨永春拳,毫无保留地教授给了学员们,他讲解直观,注重实 际,加之丨永春拳历来讲究简单实用,因此他们对所学到的真正防身术大感兴趣。1961年11月27 日,是李小龙21岁的生日,那天他兴致勃勃地和学生们在唐人街的一家餐馆里欢度生日。因为使 李小龙高兴的是,他已达到了合乎美国法律的法定年龄,完全有资格代表自己了。李小龙经过一番 考虑后,选择了木村作为自己的助理教练,以便抽出时间和精力来继续提高自己的武技。同时,从 香港订来了一副木人桩(泳春拳专用练功器械)。

虽然好长时间没这样练习过了,但李小龙与木人粧“交手”时一招一式的力度仍不减当年。 1962年夏,一个来自加州奥克兰叫埃伦•乔的商人到西雅图渡假,他是詹姆斯的好友,曾随詹姆斯 练过中国的少林拳。当他见到李小龙时,李小龙正在打木人桩:李小龙两只手前突后缩,左右拦截, 把泳春拳中的各种攻防招势表现得淋漓尽致,整个木人桩在他急促地撞击之下摇摇欲坠。眼前这 一技术、力量、速度的高超表演,令埃伦•乔大开眼界,深为折服。经过接触,他感到李小龙在武术方 面不仅理论高深且技术精湛,便相约以后保持联系,交流学习心得。

一周后,李小龙应埃伦•乔之约,开车来到了加利福尼亚州的奥克兰,稍事寒暄后,说要给李小 龙介绍一位练柔术的朋友,他是威利•杰依。在威利•杰依的武馆里,他们三人谈得很投机,李小龙 应邀表演了 i永春拳的实用招法,给大家留下了很深的印象。随后,他们又给李小龙介绍了几位武 术界的朋友,使李小龙大觉不虚此行,因为李小龙通过与他们的交流学到了许多新东西。

光阴巷冉,李小龙就读于西雅图华盛顿大学已经是第三个年头了,他觉得自己的志向是在武术

方向,如果选择了哲学专业作为主攻方向的话,是与自己的志向相适应的。虽说中国的传统哲学与 西方哲学大不相同,但运用中国哲学既可以认识和了解东半球,同样也可以用于了解西半球。在武 馆中,李小龙有时也和学生们讨论哲学问题,他的交谈往往含有中西两种哲学的观点,具有比较透 彻的说服力和理解力。

一天晚上,李小龙接到了詹姆斯从奥克兰打来的电话,是请他再去一趟,协商他俩合写的一本 书的有关细节问题。与此同时,他又介绍李小龙认为了一位叫拉尔夫•卡斯特的朋友,是位空手道 高手,在旧金山办了一所十分出色的武馆。和卡斯特同行的还有一位空手道著名武师埃迪•帕克, 最近在加利福尼亚的长滩举办了第一届国际空手道锦标赛,在美国空手道界有很高的声望。李小 龙与他们两人认识之后,三人你一言我一语地谈论着中日两种武术,詹姆斯则静坐一旁倾听着他们 的讨论。在卡斯特与帕克的眼中,李小龙的确不同凡响。

异邦得逢知己,李小龙尤感欣慰。每逢节假日,李小龙都驱车数百公里去奥克兰詹姆斯的家中 小住。詹姆斯若白日上班,李小龙便在主人的练功房里练习,一练就是半天。练功之余,或是驱车 找威利•杰依,请教柔道或柔术,或是到卡斯特的空手道武馆去讨论、交流技术。由于各抒己见,因 此有时难免会发生争论,不过这种学术上的争论并不会牵涉成个人恩怨和影响到发展中的友谊。 在这段时日里,李小龙的确提高了许多。

浏览895次