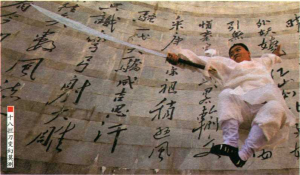

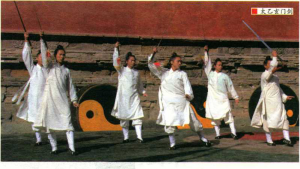

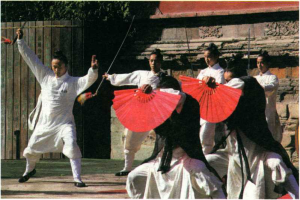

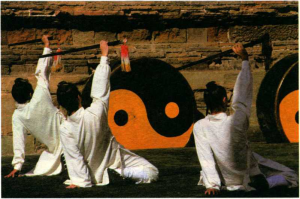

一·刀术中的极品十八拦刀

十八拦刀相传为汉代东方侠士的家传,后世经“刀尊腕子王”王 三拜同乡张大岐为师习拔步捷形拳,而将此刀术带入滑掌门,后凡入 门习练拔步捷形拳法者,均承继此刀术。

张大岐,又名张大奇,在《拔步捷形拳谱》另卷记载:“宗师张

公大奇,自立滑掌拳门,授门徒 王瑞亭,字义林,号王三。我公 三爷尽得其法,又以祖上侠士但 传汉季十八拦刀术融汇滑掌门, 一拳一刀熟玩进退,得心应手, 奥妙无穷,实为神鬼莫测之技 矣。王公三爷传之于山海郭氏襄 伯兼夫兄弟二师,郭氏二师传之 于河间邹廷兰、石门黄庭彦, 邹、黄传之于王子庚,此家传密 友之技传不多人。”

由此得知,十/I拦刀是“腕 子王”王瑞亭,即王三的祖上家 传。他从师张大奇习练拔步捷形 拳后将此刀术带入滑掌门。后拔步捷形拳传人都习练 此刀术。祖传,是指王三祖上以笨拙的方法将此刀传

承下来。

另在王子庚的《拔步捷形拳谱》中记述:“汉季 王公传其式,后郭氏以牙文演之成谱。原欲以图式记 之,尚烦绘画,未易成帙,且图尤须谱,乃费注解, 字数繁多不便,今妄拟三十六字,逐字定名,俾学者 易识,不失本来面目。这是郭氏刀谱的由来。

“原刀谱:第一刀起式:童儿捧剑,首字:白猿 摘果,力字:探海套月,牙字:右藏刀,文字:进步 前劈刀。”

原刀谱不便记忆,也难详其刀术互变之技。这些

郭将原刀谱以牙文字化,以便记忆习练。

刀谱中又记述:“三十六式变幻,其神技然未得 师传按谱寻思,终不了亮。谱另录别卷,如第一刀, 首、力、牙、文。当时名震一时的武术名家、纯阳道 人为此刀谱作序;一十八路鬼神惊,三十六式蛟龙 舞。小刀砍破大乾坤,此法不传已千载,雪刃霜锋未 全改。”是郭氏将十八拦刀用字成谱的用意与原由,由此得 出,十八拦刀术共有三十六式,王三传授二郭,经二

十/I拦刀是古代古短兵器唯一的一套用牙文记述 下来的刀术,有极高的研究价值。由记载也可见此刀 术的不同寻常,它可称刀术中的极品。

滑掌门师门传承为单传,叩头拜师入门,先习拳 法而后刀术,入门有其极严的门规。

后来,滑掌门河间邹兰庭习此刀,被誉为“神刀 邹六爷”。杨俊峰是“奉天三老”之一。擅长戳脚、 番子拳。后于神刀邹六爷后人钻研滑展拳门,造诣很 深。并擅长白猿棒、十八拦刀、昆吾剑等,技艺精

湛。其武艺后继者为其子杨景春等。

1929年农历正月十二,位于河北省山海关古城内 明代大将徐达家庙太傅庙旁,著名中医张镇坤家第七 个孩子降于世间,婴儿是个男孩,父亲为儿子取名叫 张荣时。

张家世代习武,清雍正年间在安徽有“内家张” 之称。至19世纪末期祖父张成玉始以行医闻名。张荣 时的父亲张镇坤是关内外有名的“小孩张”,二哥张 宇时20岁便以“神医圣手”闻名于津、京及关内外。 特别是张宇时不但医道高明,“八极拳”也练得出神 入化。

山海关历来是游方侠士往来栖脚的要隘,当时山 海关南门外是习武、卖艺人活动的中心场所。三四岁 的小张荣时经常挤进人群中出神地看着那些精

彩表 演,幼小的好奇心,逐渐形成了心理定势:“我也要

学练武功。”但他当时并不具备习武者健康的体魄,体弱多病,身体 素质很差。

后来,张荣时高高兴兴地走进了学校大门,然而没几日便染上了 一场伤寒病。若不是父亲、二哥他们精通“小儿科”,恐怕就夭折 了。为了锻炼身体,增强体质,父亲、二哥开始有意地教给他一些拳 术。张荣时的习武生涯就这样开始了。

在二哥张宇时的引见下,7岁的张荣时拜了当地有名的武师吴鹤 龄为师,吴鹤龄是当地练少林武术的,拳法套路颇精。吴鹤龄尤善步 法、脚法,对增强身体素质很有帮助。由于跟二哥学过“八极拳”, 所以跟吴老师学习进步很快。

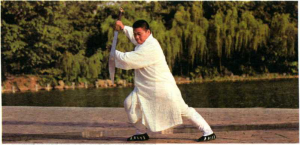

不久,张荣时又拜父亲的好朋友王辑清为师,王辑清是练“滑掌 拳”的,滑掌拳是少林武术的分支。王辑清当时在临榆县政府做职 员,他的武功在山海关一带颇有名气。王辑清的父亲王子庚功夫很 深,尤其擅长刀术,曾写过一套书,名为《一得集》,是木刻版,详 细记述了滑掌拳、“十八拦刀”的技法和套路。

张荣时跟王老师学了 “滑掌拳”以后,对十八拦刀有了进一步的 体会,更加注意到眼法、手法在武术运动中的作用。

后来,张荣时创立“中华国术团”和“少北武术队”,将十八拦 刀发扬光大。

十八拦刀和昆吾剑都是查拳滑掌门中短器

光大。

十八拦刀和昆吾剑都是查拳滑掌门中短器械的一种,昆吾 剑术行剑路线,旋转连绵,无蹩脚之处。

各定式之间,含上中下三招。其结构紧凑,攻守明显,协 调连贯,轻灵多变,内容丰富,劈、点、撩、云刺、抹、压、 扫、截、拦,处处寒光闪闪。

刀法中的精粹双手刀双手刀的源头,可一直追溯至兴起于春秋战国时期的双手长剑和 汉代的环手大刀。汉代以后,历经魏晋南北朝和隋唐时期,刀剑形制 多有变化,但以“长刀”或“长剑”命名的双手刀剑一直是军中重要 的装备之一。

唐末五代时,“长刀”曾发 展成为一个独立的兵种,“长刀 军”往往是由最骁勇的将领统领 的军中主力。可以想见,那时, 古代双手刀剑技术已臻于精纯, 达到历史上的最高点。

宋元两代,双手刀剑还继续 存在,如常见于史书中的“斩马 刀”,其实就是一种步战的环首 长柄双手刀,北宋时期曾大量用 于军中。

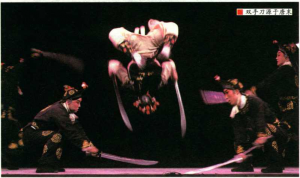

直至明清两代,这种兵器仍 被军中所使用。与此同时,早在 汉魏时期就已东传日本的我国双

摊或中双手刀扮相 手刀剑,却在日本逐步地发展了起来,经过日本武士 和剑刀制作工匠们的长时间的精心培植,终于形成异

军突起、后来居上之势。

在明代,被称为“倭寇”的日本海盗和武装走私 者,曾经对我国沿海各省进行了长时间的侵扰。被称 为“倭刀”的双手刀则是海盗们最主要的兵器之一。

相对于明代军队,倭刀显现出了相当大的杀伤 力,抗倭英雄戚继光曾说:“我军长兵不捷,短兵不 接,身多两断!”

正因为如此,当时我国不少优秀的军事将领和民 间武艺家,通过各种渠道努力研习双手刀术。

戚继光在长达10多年的时间里,在军队中积极推

广双手刀术,并且逐步摸索出了一套切实可行的训练教程,这在他的 兵学名著《练兵实纪》中有清晰的记载。

在数十年之久的戎马生涯中,在御倭、御魅和万历壬辰援朝等战 中,戚继光训练出来的军队发挥了重大的作用。而且,戚继光又是第 一个将这种“以双手执一刀”的刀术定名为“双手刀”或“双手长 刀”、“长倭刀”的人。

民间武艺家群体中,以浙江人刘云峰成就最突出。刘云峰引进的 刀术后来被徽州人程冲斗、程子颐叔侄所承袭,二程对之做了某些修 正和补益。

程冲斗是明代少林棍术的名家,他将某些“长倭刀”术与棍术相 类比,互为发明,从中领悟到不少东西。程子颐则将它融入鞭术等武 艺中。

二程出自有着爱国传统的家族,他们曾集合本族子弟80余人以武 艺特长主动报效国家。同时,二程还钻研古今战守之道,勤于收集资 料著书立说,对平生所学的兵法武艺等做了详尽的记述,其中包括程 冲斗撰写的双手刀谱《单刀法选》等。

与刘云峰同时传习双手刀的还有常熟人石电。石电是明代末期杰 出的民间武艺家,艺综多门,义勇卓绝,平生以枪术享誉东南,“步

战唯长刀最胜”。

石电的弟子昆山吴殳,是明末清初著名的史学 家、诗人而兼武艺家,晚年精心研究武术,纵论古 今,多有著述。吴殳以得之于渔阳老人的剑术,与双 手刀术相融合,重加编定成单刀十八势,写成《单刀 图说》一书。

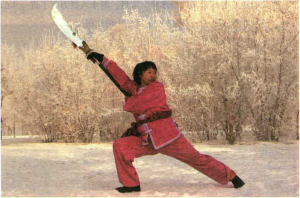

至清代,双手刀仍然受到朝廷的重视,同时也仍 然是军中的重要装备之一。清代的八旗军和绿营军都 装备有双手刀,雍正皇帝曾经命令西南戍边部队操练 双手刀,而著名的回族将领、出身武艺世家的哈元生 ■练习双手刀的武师 就是这种刀术的积极推行者。

在清代,双手刀已演变 成多种样式。如,出现了便 于马步两用的长柄大刀,称 为“双手带”或“双手带 刀”。“双手带”不但是绿营 的重要装备,也是民间武术 家和各式各样的人物所乐于 执用的兵器。

清代末期民间传存双手 刀术主要有两支,一支是河 北盐山县的黄林彪先生所 传,黄先生得之天津纪氏。 纪氏一门世代以武功闻名津 门。黄传图谱主要是《单刀 法选》,有些刀势和名称,

与北方流传的某些双手 带刀术相近。

纪氏世代担任清军 绿营武艺教习,而黄林 彪也曾代李云标出任北 京绿营巡捕五营马步枪 总教习,故两人熟悉军 中双手带法,也将双手 刀术与清军双手带加以 融合。

黄林彪传弟子张玉 山、马凤图,马凤图又 传二弟马英图和儿子马 广达等。马凤图遵照黄

先生遗教,视双手刀术为通备武学的内场精粹,从不轻易示人。

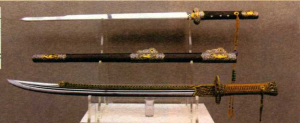

双手刀的刀刃有时呈波浪状,容易砍断敌方之长矛,接近 大型十字形护手下方,有两支突出的小刀,主要是防止打斗时 敌军的刀剑滑落时伤到手。后来,受张之江将军的郑重嘱托,马凤图、马英图将双手刀术改 编成为“破锋八刀”,作为西北军环首大刀的教材,以取代原来表演 性较多的老刀套路。

双手刀术是古典刀术中的一种,是中华武术宝库中的珍 品,也是马氏通备武学体系中最精要的内容之一。

稀有奇特的日月乾坤刀

乾坤刀始于唐代,也称“唐刀”。刀身基本是直刃,无弧度,早 期的乾坤刀刀刃锻造方面承袭了汉代的“百炼钢”技术,随着技术发 展,刀刃开始使用合金等技术打造。在使用时,由于新手及握力太差的人非常容易打滑脱手斩到自己 手指,所以唐代中后期在改造过程中加入了刀格、手绳,这样就形成 了独特的日月乾坤刀。

特的日月乾坤刀。

日月乾坤刀既是一种独门兵器,又是一种刀术,日月乾坤刀的长

度一般根据演练者的身高而 定,可长可短。两头是一尺左 右,刃面微弯的月牙钢刀,中 间铁杆,两个握柄把手处有一 对戟形,半尺左右的弯月锋刃 向外的铲刀组合而成,因而也 称“护手双头刀”。其两头弧 形利刃取象为日,中段一对月 牙护手取象为月,“乾坤”象 征天地阴阳,故而取名为“日 月乾坤刀”。

以上的改进,使得唐代刀 比汉代刀有了质的飞跃,不仅从外观上更富观赏性,并且真正提高了 实战性能和耐用性,使唐刀可以劈开任何盔甲器械。

日月乾坤刀的突出特点是,它两端皆是利刃,中间的一对戟形月 牙护手锋利无比,奇特的构造体现了日月乾坤刀的风格和特点。它具 备了武术界中常见的单刀、双刀、朴刀、护手钩、双头枪、齐眉棍、 大枪、大刀等常规武器的特点。

习练日月乾坤刀时,双手抓握在护手月牙内,实战时不容易伤及 双手,这也是“护手双头刀”的特点之一。根据演练者动作的要求和需 要,可分为双阴把、左阴右阳、右阴左阳、单手握把、双手握中间把。

历代祖师对日月乾坤刀术都有极高的要求,演练时要求步履自 如,刀术精妙;讲究劈砍拨撩,缠绕刺绞,盖打滚扫,飞弹崩挑,斩 扎拦刺,舞花速巧。收招换式缠封扣截,静如春水无波,动如江翻海 啸,发招有穿山洞石之情,落步有入地生根之意,展示了日月乾坤刀 出之有形、打之无形的特点和风格。

河北省正定县目庄村祖上家传有日月乾坤刀,刀术精妙,只是不 随便传于他人,属于曹氏传家之刀术

曹氏日月乾坤刀动作有“斩、劈、抹、撩、刺、带、挂、错”八 字诀。一旦施展起来,犹如蛟龙出水,招招式式风云翻卷,4把银刀搅 起波澜,一片寒光闪闪,各种刀术纵横交错,攻防兼备,前后呼应, 八面攻击和防守。更加以纵跳腾挪,旋转灵活,繁而不乱,舞起刀花 来,更使人有风飘梨花、满身皆刀、无隙可乘的感觉。

功力达到一定深度,在演练时就能随心所欲,起伏转折,蹿蹦跳 跃,闪展腾挪,得心应手,非打即防。但是,日月乾坤刀的动作难度 很大,上下左右皆是利刃,如果功力达不到,稍有闪失,就要伤及自 身,没有几年习武经历和有一定功夫的人,不敢耍弄日月乾坤刀。

日月乾坤刀主要技法有:前扎后刺、正反扎刀,左扫右砍、斩劈 刀、盖劈刀、上劈下撩刀、里外绞刀,上下截刀、格挂刀、推挫架 刀、滚动地躺刀、翻身劈砍刀、舞花独龙刀、旋子横扫刀、单步飞弹 刀等。

这些技法结合身法、手法、步法、跳跃构成套路,此刀套路共分 10路。

总之,日月乾坤刀术的原则是:刀贴身,步要稳,动作到位见精 神。只要掌握了刀术的规律性,便可熟能生巧,得心应手。

一

函 日月乾坤刀被称为我国十大独门兵器,它的攻防搏杀效果

特别明显和突出:具有健身和实战价值,它既是武术中的奇兵 读

泰 器,又是艺术领域中的一朵奇花。

苧 日月乾坤刀动作朴实无华,刀术均要做到以气催力,主宰

接 于腰间。其技法变化多端,内容丰富,动作矫健,节奏分明, 不丢空隙,结构严密,灵活而富有弹性,不仅有长兵器之优 势,而且有短兵械之威力。

剑是古兵器之一,在兵器作战时代占有 重要地位,因此前人对于剑的训练方法和使 用技能的研究十分重视,可以说是达到了高 深精妙的境界。剑被称为“百兵之君”,君 是君子的意思,古时文人学者都讲究配剑,一 方面舞剑以锻炼身体,一方面可以用于防身。

另外,就是对剑之威力而言,说它可为 百兵之君主,在兵器中的威力无比,威慑至 尊,因此古代君王、将帅多佩带剑。

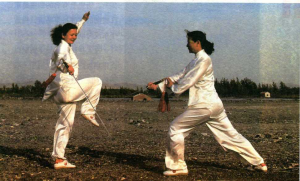

使用剑而演化的武术就称剑术,是中 华武术的重要组成部分,在传统武术中有着 很高的地位。经过历代武林宗师和侠士的发 展,剑术多种多样,如青萍剑、三才剑、达 摩剑、云龙剑、八卦剑、太极剑等。

青萍剑术 莫邪等宝剑。

据《青萍剑谱》记载,潘元圭道长将剑术传给山 东省沂水县泥古庄孟教华道长,孟教华又传给济南府 临邑县冯希汤道长。后冯希汤又将此剑术传给山东无 棣人杨鄂林。至此,青萍剑走出道门,流入俗家。

青萍剑也是一套经典、 实用的稀有剑术,风格独 特。青萍剑术发源于江西龙 虎山天师府,为潘元圭道长 所创,剑路共分六趟,总计 三百六十五招式,剑和剑名 称不同,并有剑诀及用法,已有近300年历史。

唐李白《与韩荆州书》 记载:“庶青萍、结缘,长 价于薛、卞之门。”据传, 青萍剑能切金玉断毛发,锋 利无比。青萍剑术借此命 名,取其剑质精锐,所向披 靡之意。

杨鄂林,在清代中期,他首先将青萍剑术传于盐 山县大韩村镇贾云鹤。

贾云鹤,生于清代乾隆年间,他拜青萍剑大 师杨鄂林为师,苦练3年后,贯通青萍剑六趟、 三百六十五招式。

在当时盐山洼大村西,盗匪横行,滋扰乡里,官 府也鞭长莫及,乡民习武成风借以保家自卫。贾云鹤

为人正派,豪侠仗义,凭一 身武艺,不顾个人安危,曾 多次深入匪巢,为乡民夺还 耕牛、财物,备受当地百姓 的敬重,为名冠一方的剑 侠,人称“飞仙剑侠”。

贾7X鹤一共授徒两人: 一是其弟贾灵泉,一是其表 弟刘文石。贾灵泉传子贾丙 辉;刘文石授徒马振祥。

贾耀亭,生于1877年, 出身武术世家,自幼天资聪 敏,记忆力惊人。从小习 武,一点即通,练就了一 身扎实的基本功,完整继承了贾氏青萍剑术,深得贾氏青萍剑术之奥 秘。

后来,贾耀亭受南京中央国术馆馆长张之江邀请赴宁进行剑术观 摩表演,赢得全场赞誉,张赠予七星宝剑。他锐意进取,潜心研讨, 对贾氏青萍剑的剑理、剑术、剑义,进行总结、提炼和发展,形成了 独具风格的“贾氏清萍剑术”。

同时,贾耀亭还整理注释了四川峨眉山玉溪洞秘传本“八卦剑”、 “纯阳剑”,连同“贾氏青萍剑谱”,为武林三瑰宝。他思想解放, 见识高远,为强民救国,在家乡创办了 “文武学堂”,传播青萍剑术 和文化知识。

贾耀亭开门授徒,传人遍及天津、江苏、安徽、河南等地。其徒 宁芝光、范镇林、刘青峰等更把青萍剑带到了南京国术馆,为青萍剑

的传播和发展作出了巨大的贡献。

马云樵武功卓越、剑术精湛,于清代光绪年间护 卫尚书李荫墀督学江南,往返纵横,足迹所履数千余 里,据记载“所见者多,所较者广。长者枪棒,短者 拳脚,无不可以参互考证,而唯青萍剑术则未有能与 为敌者,可谓绝技矣”。

马云樵晚年还乡,把走南闯北一生所获,与师弟 贾耀亭切磋砥砺,优选出八式剑术,并对青萍剑术进 行深度剖析,将这八式剑术主要插入六趟剑中,至此 青萍剑术由原来三百六十五式,发展成后世的六趟 三百七十三式,其技术内容更加丰富。

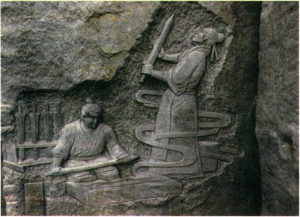

马云樵晚年授徒,沧州杨官庄杨云桥得 一百七十五式;齐家务袁希振得二百五十四式。因所传剑艺各不相同,所以风格迥异。 ■铸剑浮雕

后世沧县一带习青萍剑者 多为杨云桥所传。杨云桥性情 磊落,“通古今、明阴阳、知 风鉴、谙音律,抚琴击剑为终 生癖好”。每外出随两童,一 捧琴,一携剑,其对琴剑之风 可见一斑。

后来,杨云桥弃文就武, 考授武庠生,曾剿贼有功,加 守备衔,增武略骑尉。武举戴 松桥赠其对联,词曰:“琴满 熏风调绿绮,剑横秋水耀青 萍。”赞其琴剑二艺俱有独到之处。

杨云桥得知师祖杨棣园晚年卧榻染病,家道窘 寒,立即耗尽家财,饱载金银,星驰赴鲁,谒师探 病,亲侍汤药,终养杨棣园。为此,杨棣园将从未外 传的四段青萍剑老四段全部传授给杨云桥。杨云桥方 得窥其全貌后,遂将青萍剑除遗泽子侄外,仅传戴竹 轩、孙文渤。

戴竹轩,沧州望族,书香名流,军马站人。武备 先进,性情直率,慷慨好义,武技超群。加之戴家与 杨家有至亲之谊,得杨云桥之倾囊相助,对青萍剑术 尤为深奥,曾任教育机关武术教练。其子戴聘清传承 其技艺。

孙文渤,生于沧县军马站村。5岁起随父亲、著 名武术家孙芝谱习武,1895年,受孙芝谱之命赴杨官

庄拜杨云桥为师习练青萍剑术。

又由于孙芝谱的次女、孙文渤之妹嫁给戴竹轩,孙戴两家好上加 好,亲上加亲,由于这种特殊的关系,使孙文渤得以多年往返于杨官 庄,更得戴家武学,继承了全部青萍剑术,名声大振。

孙文渤为人忠厚慷慨,好义济国扶危,所练青萍剑术无出其右 者。曾任爱国将领张学良东北边防军总部武术教官,传播剑术技击之 道。清代末期皇帝爱新觉罗-溥仪在天津张园寓居期间,也曾闻其 名,向其求教青萍剑术。并受爱国将领于学忠之聘,任五十一军武术 教官及河北省技术军官教导队主任总教官。

刘云渤在大连将青萍剑术传给王庆斋、王秀华、刘玉芳、田炳江 等,其著名弟子有沧县孟昭惠、孙之山和天津张宝山、孟祥云、孙忠 义,其后各有所传。

贾勃生是贾耀亭的嫡孙,自幼秉承家学,书剑俱佳。年逾八旬时 全套剑术仍能一气呵成,可见 青萍剑造诣之深。

《青萍剑谱》古谱保存完

好,详细记载了青萍剑的历代 传承关系和剑术内容,其中

《学剑要诀》、《练功八法》、

《剑批》、《剑断》是指导剑术

训练和实战应用的理论基础。

青萍剑历史资料,保留得 翔实丰富,训练体系科学完 整。在中华武苑中,传统的各 种训练方法、各项技术内容保 存的如此完整,实属罕见。确

是不可多得的剑术奇葩!

青萍剑招多势美。其套 路结构严谨,剑术规整、剑 路近捷;变化多、少重势; 这是其他剑术所不具备的特 点之一

青萍剑的姿势名称整齐 优美,而且寓意深远,大气 恢宏。其中,有采用民间传 统习惯,像“白鹅亮翅”、

“拨草寻蛇”;有的根据姿 势形象命名,像“仙翁扶 杖”、“迎风挥扇”;有的依 据哲理而命名,像“否极 泰来”、“至危反泰”;有的 来自神话传说,像“鲤跃龙 门”、“商羊舞雨”;也有的 出自历史故事,像“十面 埋伏”、“假途灭虢”等,总 之,名称包罗万象,极具文 化内涵,有着深邃的审美和 道德教化影响。

青萍剑术演练时,轻灵 转折,迂回巧妙,潇洒飘 逸。其动作轻而不浮,沉而 不僵;在意念的引导下,强

调劲力的内在表现,含而不露。达到神与意合,意与 体合,体与剑合;动中求静,气沉丹田,人剑相应。 因此,可使人的心绪从浮躁中宁静下来,怡养心神, 超然于物外。具有极高的养生和健身价值。

在实战中,青萍剑术虚实相应,攻防交替。着中 套着,式内藏式;先发、后发齐用,正出、奇胜并 举。先发制人时,“敌未动我先动,先声夺人,敌随 动我变机,乘其仓皇失措之际,攻击其虚”。

后发制人时,“沉着待敌,彼不动我不动,彼初 动我先至,于对方初动之时伺机制敌”。有时先立于 不败之地,以正道制敌;有时入穴擒虎子,于万险之 中出奇制胜。

青萍剑术柔和、儒雅,舒展大方,适于健身,又 雷厉风行、招不虚发,长于战阵,堪称武林瑰宝。

当时的南京国术馆,就曾以该剑术第一趟为学员必 修课。

铜青萍剑术风格独特,高雅别致,以轻灵矫捷,洒脱飘逸著 读称。演练起来似进犹退,轻灵转折,变化无常,时而行云流 链水,舒展大方,忽东忽西,乍沉乍浮,犹如青萍浮动。时而风 接起云涌,雷厉风行,痴如闪电矫如飞凤。其套路招式内容充 实,结构严谨,刚柔相济,虚实相参,攻中寓防,防中寓攻, 阴阳起伏,神出鬼没,是优秀的传统名剑,也是武术中套路最 长、招式精奇、注重实战、突出搏击的一部剑术。

威震江湖的武当剑术

武当剑术是武当派中武当拳械中极具代表性的剑术,也是我国优 秀传统器械武功。武林中历来“南尊武当,北崇少林”,武当、少林

是中华武术的两大门宗,而威震江湖的武当剑、少林棍则是武当、少 林南北功夫的代表。

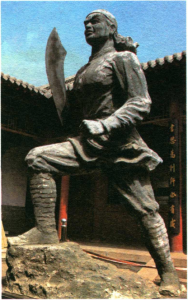

武当剑术乃祖师洞玄真人张 三丰受真武大帝之大法,为护道 降魔而创此剑术。相传宋代“徽 宗诏之,因北方多匪道路不能行 进,祖师以剑飞击之,群盗尽被 歼灭”。

故此武当剑术扬名于天下, 得以“天下第一剑”之美称,成 为道教圣地武当山镇山剑术。

武当剑讲究太极腰、八卦

步、形意劲、武当神。曾有赞武当剑 诗写道:

翻天兮惊飞鸟,

滚地兮不沾尘, 。

一击之间,

恍若轻风不见剑,

万变之中,

但见剑光不见人

故武当剑“剑无成术”,因敌变

幻,虚实互用,端倪莫测。

数百年来,因为武当剑术玄秘, 受道教“道不乱讲,技不乱传”原则之影响,仅限嫡 .张三丰雕像 传单授,直至丹派武当剑时,仅嫡传至第十二代。

武当剑为轻兵器之类,其法以钩、挂、点、挑、 刺、撩、劈为主,练习时要求剑随身走,以身带剑, 应用时要做到剑与身合,身与气合,气与神合。

武当派剑术种类甚多,主要以太极剑、太乙玄门 剑、九宫八卦剑、八仙剑、玄功剑、龙华剑等为主。 基本技术称为“武当剑术十三势”。

武当太极剑以柔克刚、以静制动、后发先制、四 两拨千斤的武术特点,并有练精化气、练气化神、练 神还虚、还虚合道的道教气功功法,又有强身健体、 防身自卫、发人体能、延年益寿的特点,是集武术与 养身为一体的剑术。

威震江湖的武当剑术

武当剑术是武当派中武当拳械中极具代表性的剑术,也是我国优 秀传统器械武功。武林中历来“南尊武当,北崇少林”,武当、少林

是中华武术的两大门宗,而威震江湖的武当剑、少林棍则是武当、少 林南北功夫的代表。

武当剑术乃祖师洞玄真人张 三丰受真武大帝之大法,为护道 降魔而创此剑术。相传宋代“徽 宗诏之,因北方多匪道路不能行 进,祖师以剑飞击之,群盗尽被 歼灭”。

故此武当剑术扬名于天下, 得以“天下第一剑”之美称,成 为道教圣地武当山镇山剑术。

武当剑讲究太极腰、八卦

步、形意劲、武当神。曾有赞武当剑 诗写道:

翻天兮惊飞鸟,

滚地兮不沾尘, 。

一击之间,

恍若轻风不见剑,

万变之中,

但见剑光不见人

故武当剑“剑无成术”,因敌变

幻,虚实互用,端倪莫测。

数百年来,因为武当剑术玄秘, 受道教“道不乱讲,技不乱传”原则之影响,仅限嫡 .张三丰雕像 传单授,直至丹派武当剑时,仅嫡传至第十二代。

武当剑为轻兵器之类,其法以钩、挂、点、挑、 刺、撩、劈为主,练习时要求剑随身走,以身带剑, 应用时要做到剑与身合,身与气合,气与神合。

武当派剑术种类甚多,主要以太极剑、太乙玄门 剑、九宫八卦剑、八仙剑、玄功剑、龙华剑等为主。 基本技术称为“武当剑术十三势”。

武当太极剑以柔克刚、以静制动、后发先制、四 两拨千斤的武术特点,并有练精化气、练气化神、练 神还虚、还虚合道的道教气功功法,又有强身健体、 防身自卫、发人体能、延年益寿的特点,是集武术与 养身为一体的剑术。

极为霸道的剑术。此剑术分为七式,故名“七星剑

及青海、兰州天水之北,流传中又有许多新的发展。

武当七星剑术由天象北斗七星演化而来,是一门 术”。七剑之间没有顺序可言,也无强弱之分,互相 配合,可产生几倍的效果。每练一剑,人的性格发生 变化,炼成七剑,将成为绝世强者,所向无敌。

“武当七星剑阵”是武当派镇山之宝,主要用于 古代军事布阵。

数百年来,武术界往往只闻其名而多未见其实。 据史书记载,七星剑阵就是从北斗七星天枢、天璇、 天巩、天权、玉衡、开阳、摇光为象位,结合了道家 的阴阳、五行、八卦的生克互化原理,可摆出4个基 本阵形。

每个阵形又可以再次分解为若干个阵形,演绎过 程中千变万化,具有很强的攻击和防守能力。

从“武当/星剑阵”上半部分的剑阵图上可以看 到,剑阵图里有天罡八卦天枢阵、两仪分象天巩阵、 斗载五行天璇阵、七星六合天权阵等阵形。斗载五行 天璇阵里有流星坠空、天地运斗、三花聚顶等阵形。 最复杂的阵形是八卦阵,里面参与演练的人呈扇形分 布,共需108人参与。

武当剑术十三势指“武当剑仙”李景林所传下的 武当剑的13个基本剑式。李景林生于1885年,字芳 宸,河北枣强人,出身武术世家,幼承父艺,从学技 击。天资颖悟,性格豪爽,自幼习燕青门、二郎门拳 械,又学太极拳、八卦拳,尤精剑术,不仅舞练传 神,且善击刺,被武术界誉为“神剑手”。又从学于 杨氏太极大师杨健侯,得太极拳之精义,并于塞外得 皖北异人陈世钧授以剑术。

及青海、兰州天水之北,流传中又有许多新的发展。

武当七星剑术由天象北斗七星演化而来,是一门 术”。七剑之间没有顺序可言,也无强弱之分,互相 配合,可产生几倍的效果。每练一剑,人的性格发生 变化,炼成七剑,将成为绝世强者,所向无敌。

“武当七星剑阵”是武当派镇山之宝,主要用于 古代军事布阵。

数百年来,武术界往往只闻其名而多未见其实。 据史书记载,七星剑阵就是从北斗七星天枢、天璇、 天巩、天权、玉衡、开阳、摇光为象位,结合了道家 的阴阳、五行、八卦的生克互化原理,可摆出4个基 本阵形。

每个阵形又可以再次分解为若干个阵形,演绎过 程中千变万化,具有很强的攻击和防守能力。

从“武当/星剑阵”上半部分的剑阵图上可以看 到,剑阵图里有天罡八卦天枢阵、两仪分象天巩阵、 斗载五行天璇阵、七星六合天权阵等阵形。斗载五行 天璇阵里有流星坠空、天地运斗、三花聚顶等阵形。 最复杂的阵形是八卦阵,里面参与演练的人呈扇形分 布,共需108人参与。

武当剑术十三势指“武当剑仙”李景林所传下的 武当剑的13个基本剑式。李景林生于1885年,字芳 宸,河北枣强人,出身武术世家,幼承父艺,从学技 击。天资颖悟,性格豪爽,自幼习燕青门、二郎门拳 械,又学太极拳、八卦拳,尤精剑术,不仅舞练传 神,且善击刺,被武术界誉为“神剑手”。又从学于 杨氏太极大师杨健侯,得太极拳之精义,并于塞外得 皖北异人陈世钧授以剑术。

浏览7,320次