第四节剑术健身方法指导

一、剑术的概述

剑是一种平直、细长、带尖、两面有刃的短兵械。剑是武术短器械之一,素称“百刃之君”,是由古代兵器矛头和匕首演进而成的。

新石器时代,剑是作为生产丁.具而出现的,当时只是很小的石刃和骨剑。据考古发掘实物资 料,商代已有铜剑,藏于上海博物馆的商代晚期人头纹铜剑,全长25. 3厘米。

西周时,剑在车战中还不占重要位置,只作为短兵相接时的防身武器。当时的剑系青铜制,

剑很短小,从历年来出土的周剑实物来看,一般为20〜40厘米,最短的只有17. 5厘米。1956 1957年在陕西长安张家坡的西周墓里,出土一把全长27厘米的青铜剑,形状像细长的柳叶。之 后在北京琉璃河53号墓和陕西宝鸡竹园沟一号墓出土的柳叶形青铜剑,使用的锋刃有效部分也 不过17〜18厘米。其形状除柳叶形外,还有扁茎形、锐三角形,以及剑身后接较窄的短茎剑等。 当时的剑由于剑身短小,只能用于前刺,不适用于劈砍等方法。

春秋战国时期,随着冶炼技术的提高和作战的需要,出现了铁制剑,剑身加长(最长的达1.4 米),中央突出为脊;茎亦随之加长演进为柄;刃与柄的连接处加宽成格。剑的质量也有了进一步 提高,当时已有质量很好的铜锡合金剑。佩剑之风盛行,剑术理论也相应得到发展。据《吴越春 秋》记载:越国有一位民间武术家,曾向越王勾践详论“剑之道”。战国后期铁剑普遍出现。

汉代,铁剑已全部取代青铜剑,剑的长度超过1米,剑身几乎加长1倍;原有两弧曲的刃部已 伸成平直,更加锋利;剑锋的夹角逐步由锐加大。汉代佩剑之风其盛,据《汉书》载:“汉制,自天子 至百官,无不佩剑”,并有一套严格的佩剑制度。击剑更是朝野风行,不少人以剑术驰名天下,文 人学士把学剑与读书同等重视。这一时期的剑术理论已经有了很大发展。汉代有《剑道》38篇, 总结了汉以前的剑术理论。剑术除了斗剑外,还出现了套路形式的“舞剑”。

唐代,军队的武器装备中已经没有剑了,但它作为武术器械,在民间得到了发展,深受民众所 喜爱,习剑佩剑之风长久不衰。唐代的诗歌中有许多关于舞剑的描写。

宋代瓦舍中有剑舞的表演。宋代以后击剑之风渐为剑舞所代替。

明清时期,剑术在民间广为流传,作为自卫强身娱乐的手段。后来,相击格斗的剑术发展为 短兵运动。舞练形式的剑术运动经过不断的继承和发展,逐渐形成“套路运动”。其种类内容极 为丰富,有八卦剑、达摩剑、青萍剑、峨眉剑、昆仑剑、太极剑、武当剑、通臂剑、螳螂剑、双手剑等。 明代茅元仪著《武备志》记载了剑的势法,绘为图,详为释。清代有宋仔凤(赓平)著《剑法真传》一 书传于世。

剑自产生至今,人们不断总结研究,从技击的兵器演化为人们强身健体的器械,且逐渐形成 许多流派,异彩纷呈。新中国成立后,剑术被列为武术竞赛项目之一。武术运动中的剑,基本承 袭旧制,但剑身变薄,且不开锋刃。1989年国家体委武术研究院组织编制了《剑术竞赛套路》,作 为国内外比赛的规范化套路。

现代竞技场上技术发展最快的当属长拳类自选剑术,该项目在全国比赛中更表现出独特、新 颖、高难度的创新趋势。鲜明的攻防特点、优美舒展的姿势动作、多变的剑法、灵活的身法、雄健 的凌空造型以及高超的演练技巧,体现出了极高的竞技水平和艺术表现力,具有极高的美学价 值,给人以美的感受和熏陶,因此,具有鲜明的民族特色和强烈的竞技性与观赏性,在众多的剑术 中极具代表性,成为竞技武术中最具魅力的一个项目。

二、初级剑术健身指导

(一)第一段

预备势

左手持剑于身体左侧,并步站立,右手成剑指垂于身体右侧。目视前方。

并步提剑

两臂屈肘提撑,右腕稍内扣,在这个过程中头向左转。目视左前方。

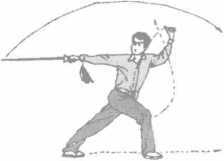

并步持剑前指(图8-114)

身体左转约90°,左脚上步成弓步。左手持剑随转体向上经右胸前绕至体前,高度约与 肩平,手心斜向下,右剑指向后抬起,手心向下,与肩同高。目视前方。

重心前移,两脚成并步。左手持剑下落收回于身体左侧,右剑指经耳侧向前伸出,手心向 前。目视前方。

虚步接剑(图8-115)

右脚向后撤步,左腿微微弯曲。左手持剑向前平举,与肩同高,右剑指向下后摆至与肩同 高,手心朝向右方。目视前方。

重心向后转移,右腿屈膝成半蹲状,左脚稍后撤成虚步。左臂屈肘回收,左手持剑位于胸 前,手心朝向体外方向,此时右臂也屈肘回收,右剑指位于胸前,手心朝向体内方向,以便接握左 手所持之剑。目视前方。

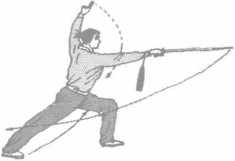

弓步刺剑(图8-116)

重心前移,左脚向前迈步成左弓步。同时右手接剑后下落于右侧腰部,然后向体前快速刺 出,刺出后的直臂与肩同高,虎口朝向上方,左剑指随势向体后伸出,直臂略低于肩,手心向左。 目视剑尖。 .

插步斩剑(图8-117)

右脚向前上步成右弓步,脚尖稍外展,然后左脚跟离地,腿伸直成叉步。同时上体右转,右手 向后平斩,高度与肩相仿,手心向下,左剑指向下、向前、向上绕至头部左h方。目视剑尖。

弓步劈剑(图8-118)

上体稍左转,左脚向前上步成左弓步,右手握剑向上、向前下劈,定势与肩同高,虎口侧剑刃 向上,左剑指向下经右向左绕至头部上方。目视剑尖。

提膝截剑(图8-119) ,

上体右转,重心移至左腿,左腿支撑。右腿屈膝提起,同时右手持剑随转体截剑至身体右后 侧,剑身斜向下,臂与剑成一条直线,手心斜向下,力达剑尖。左剑指摆落至右肩前。

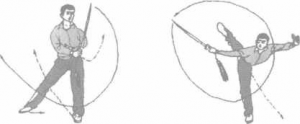

歇步崩剑

右脚向前落步,身体石转90°,两腿屈膝。同时右手握剑向上经体前扣腕下落于腹前,左 剑指向上经体前下落附于右手腕处。目视剑尖(图8-120)。

左脚向左撤步,同时右手握剑臂内旋向下、向右反臂撩出,虎口向下。左剑指向体左侧伸 出。目视前方(图8-121)。

身体稍右转,右脚向后插步,两腿屈膝成歇步全蹲。同时右手握剑臂外旋,使虎口侧剑刃 向上,剑上崩,剑尖略高于头部,左剑指上举至头部左上方。0视前方(图8-122)。

弓步削剑

身体立起并右转约90°,同时剑尖下落与腰齐平,手心斜向上,左剑指下落附于右手腕 处。目视剑尖(图8-123)。

身体继续右转约90°,右脚随转体向前迈步成右弓步。右手握剑直臂向体前平剑削出, 剑尖略高于头部,手心向下,左剑指后展,与腰齐高,手心向下。目视剑尖(图8-124)。

丁步点剑

左腿屈膝,右腿伸直,身体重心左移,上体左倾。右手握剑屈腕下落,剑身斜立于臂侧,左 剑指回收附于右手腕处。目视剑尖(图8-125)。

重心右移,右腿屈膝半蹲,左脚随之向右回收至右脚内侧,脚尖点地成丁步。同时右手握 剑向右下方提腕点剑,剑指向左绕至头上方。目视剑尖(图8-126)。

(二)第二段

并步刺剑(图8-127)

起身并左转90°,左脚随转体上前一步,同时右手握剑使剑提于胯旁。左剑指下落经右 胸前向体前挑起,与肩同高,手心斜向前。目视前方。

右脚向左脚内侧并步震脚,两腿半蹲。同时右手握剑向体前直刺,与肩齐高,左剑指回收 附于右臂内侧,手心斜向下。目视剑尖。

弓步挑剑

右脚向前上步成右弓步,右手捤剑直臂上挑,手心向左,剑尖向上。左剑指直臂前指,与肩齐 高,手心斜向目丨j。目视前方(图8-128)。

歇步劈剑

重心前移,左脚向前上步,脚尖外展,右脚跟离地,两腿屈膝全蹲成歇步。右手握剑直臂向体 前下劈,剑尖与腰同高,左剑指回收附于右小臂内侧,手心斜向下。H视剑尖(图8-129)。

上步截剑(图8-130)

身体立起,右脚向前上步,随后左脚再向前上步成虚步。右手握剑以腕为轴,使剑的前端 逆时针划弧一周后随上步架起。H视前方。

左脚向前上步。随之右脚再向前上步成虚步。右手握剑以腕为轴,使剑的前端顺时针划 弧一周后随上步托起。左剑指向下经右胸前向左、向上绕至头部左上方。目视前方。

跳步撩剑(图8-131)

左脚向前上步,脚尖外展,随之身体左转,右脚随转体向身体右侧摆起。右手握剑向上、 向左落于腹前,虎口向上。左剑指下落附于右手腕处,手心斜向下。目视左前方。

左脚起跳,然后右脚下落支撑,左脚向体后撩踢成望月平衡。右手握剑向下、向后直臂撩 出,剑尖略高于头,左剑指向下、向左挑起,与头部同高。目视剑尖。

仆步压剑(图8-132)

右脚碾转,身体右转约90°,左脚落步于身体左侧,稍屈膝。右手握剑以腕为轴,立剑在 体前向下贴身立圆绕环一周,然后手臂外旋,使手心翻转向上。目视剑尖。

重心左移,左腿全蹲,右腿成仆步。右手握剑屈肘回带,下压于腹前,左臂屈肘回收,左剑 指附于右手腕处,手心向下。目视剑尖。

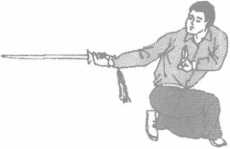

提膝刺剑

重心右移,右腿支撑站立,左腿屈膝提起至体前。同时右手握剑向身体右侧直臂刺出,左剑 指向上架起,位于头部左上方。目视剑尖(图8-133)。

(三)第三段

上步左右挂剑(图8-134)

身体左转约90°,左脚随转体向前落步。同时右手握剑臂随转体向上、向前经体左侧向 后挂起,虎口侧剑刃向上,左剑指向前弧形下落附于右腕处。H视前方。

右脚向前上步,左脚跟离地,右手握剑向上、向前经体右侧向后挂起;左剑指随剑向上、向 前伸出,与额头同高,虎口斜睁上。B视剑指。

提膝点剑(图8-135)

(1)上体稍右转;左脚随转体向前跳一步,屈膝落地,随即右脚经左脚后向左侧插步,前脚掌 着地。右手握剑向上经体前扣腕下落于腹前,虎口向上;左手剑指向上屈肘下落于右手腕处。目 视剑尖。

身体右转180°,两膝伸直。右手握剑随转体向下、向右划弧至头上方,左剑指向下、向左 仲出。手心向下。目视右前方。

右腿直立支撑,左腿屈膝上提。右手握剑直臂向右下提腕点剑,左剑指上架于头左上方。 目视剑尖。

歇步反刺剑

左腿向右腿后插步,两腿全蹲成歇步。右手握剑使剑尖向上、向下经体前向右侧下刺出,左 剑指下落附于右肩前方(图8-136)。

(四)第四段

行步穿剑(图8-137)

身体立起,身体左转90°,重心在右脚,左脚尖点地。左剑指向上、向前弧形摆至体前斜 上方。目视剑指。

右手握剑向上、向前抡摆,同时左剑指向下绕至体后。目视剑尖。

身体左转90°,右脚向右前绕上步,脚尖外撇。同时右手握剑下落于体前,手臂外旋,使 剑尖经左腰侧向体前平穿,手心向上,剑尖与胸同高。左剑指随转体向上,经体左侧绕至头左上 方。B视前方。

左脚经右脚内侧向前上步。

右脚经左脚内侧向前上步,脚尖外摆。

身体稍右转,左脚经右脚内侧上步,脚尖稍稍内扣。

弓步崩剑(图8-138)

身体右转约270°,同时右脚向左脚内侧并步,两脚跟离地碾转。右手握剑向上、向前摆 起,臂内旋以腕为轴,使剑身在脸上方平云一周。左剑指下落附于右臂内侧。目视斜前方。

右脚向右侧上步,屈膝成右弓步,右手握剑直臂向体右侧下落,随之臂内旋,沉腕,使剑尖 向左上方崩起,右手握剑于腹前,剑尖与头同高。左剑指向下,经体左侧向t绕至右腕处。目视 左前方。

弓步压剑

重心左移,左腿屈膝成弓步。右手握剑以腕为轴向右下压,剑尖与肩同高。左剑指向下、向 左绕至头左上方。目视剑尖(图8-139)。

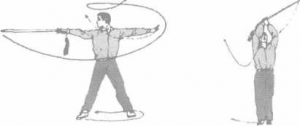

转身云接剑(图8-140)

身体直立,左脚向右平移半步,右手握剑向右侧直臂平摆,与肩同高。左剑指下落至身体 左侧,虎口朝斜下。目视右前方。

冇脚向左脚并步,身体左转360°。在这个过程中右手握剑随转体向前、向上摆起,然后 手臂外旋,以腕为轴使剑在脸上方平云一周,左臂屈肘。左剑指上举,虎口贴靠剑格处,手心斜向 上。目视剑柄。

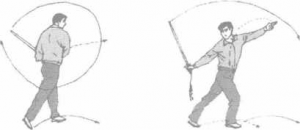

虚步持剑(图8-141)

右脚向右后方撤步,身体右转不大于90°,右腿屈膝。左手接剑,手腕下压使剑尖句后。 剑身贴近左臂,右手变剑指,随转体向下、向右摆起,略高于肩,虎口向上。目视剑指。

身体左转不大于90°,右腿屈膝半蹲,左脚稍内收,左膝稍屈,脚尖点地成虚步。左手握 剑向下屈肘回收,剑身垂直立于体前,右剑指随转体向上绕至体前附于左腕处。目视前方。

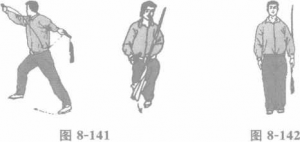

收势

上体立起,右脚向左脚并步,左手持剑自然下落于体侧,右手剑指垂于体侧。目视前方(图8-142)0

第一节八段锦健身方法指导

一、八段锦的概述

(一)段锦的起源与发展

八段锦是由八节动作组成的一种养生健身运动方法。全套动作精炼,运动量适中,其每节动 作的设计,都针对一定的脏腑或病症的保健与治疗需要,有疏通经络气血、调整脏腑功能的作用。

关于八段锦的创始人和创始时间并没有在学术界得到肯定的论证。从湖南长沙马王堆三号 墓出土的《导引图》中我们可以看到,至少有4幅图势与八段锦图势中的“调理脾胃须单举”“双手 攀足固肾腰”“左右开弓似射雕”“背后七颠百病消”相似。南宋洪迈所著《夷坚志》:“政和七年,李 似矩为起居郎……尝以夜半时起坐,嘘吸按摩,行所谓八段锦者。”这也说明八段锦在北宋已流传 于世,并有坐势和立势之分。在南宋曾憷著《道枢•众妙篇》中,最早出现了有关于立势八段锦的 描述:“仰掌上举以治三焦者也;左肝右肺如射雕焉;东西独托,所以安其脾胃矣;返复而顾,所以 理其伤劳矣;大小朝天,所以通其五脏矣;咽津补气,左右挑其手;摆鳝之尾,所以祛心之疾矣;左 右手以攀其足,所以治其腰矣。”而这时还未对八段锦进行定名。真正定名“八段锦”的是南宋陈 元靓所编的《事林广记•修真秘旨》,书中将八段锦定名为“吕真人安乐法”,其文已歌诀化,文献 中有记载可考证:“昂首仰托顺三焦,左肝右肺如射雕;东脾单托兼西胃,五劳回顾七伤调;鳝鱼摆 尾通心气,两手搬脚定于腰;大小朝天安五脏,漱津咽纳指双挑。”到了清朝末年,《新出保身图说 •八段锦》首次以“八段锦”为名,并绘有图像,形成了较完整的动作套路。其歌诀为两手托天 理二焦,左右开弓似射雕;调理脾胃须单举,五劳七伤往后瞧;摇头摆尾去心火,背后七颠百病消; 攒拳怒目增气力,两手攀足固肾腰。”至此,传统八段锦动作被固定下来。

新中H成立后,党和政府对民族传统体育项目非常重视。通过不断对传统八段锦进行挖掘 与整理,使得我国练习八段锦的群众逐渐增多。此外,八段锦作为民族传统体育项目也成为我国 高等院校的课程,这些都极大地促进了八段锦的发展。

(二)、段锦的特点

八段锦的练习过程是有氧健身过程,在整个的动作编排上都重点考量了运动生理学的基本规律,故而具有较强的安全性。八段锦的特点主要有以下几个方面。

柔和缓慢

八段锦的练习较之于其他的武术健身具有柔和缓慢的特点,八段锦的动作不僵不拘,轻松自 如,舒展大方。在练习时,练习者的身体重心平稳,虚实分明,轻飘徐缓。其动作节奏让人神清气 爽,体态安详。

动静相兼

八段锦中的“静”与“动”主要是指身体动作的外在表现。所谓“动”,就是在意念的引导下,动 作轻灵活泼、舒适自然、节节贯穿。所谓“静”,是指在动作的节分处做到沉稳,特别是动作的缓慢 用力之处,在外观上看略有停顿之感,但内劲没有停,肌肉继续用力,保持牵引抻拉。适当的用力 和延长作用时间,能够使相应的部位受到一定强度的刺激,提高锻炼效果。

圆活连贯

八段锦的动作路线都带有弧形,不起棱角,不直来直往,符合人体各关节自然弯曲的状态。 它以腰脊为轴带动四肢运动,上下相随,节节贯穿,表现出了动作“圆活”的特点。每个动作都会 与上下相联系,无停顿断续之处。既像行云流水连绵不断,又如春蚕吐丝相连无间,从而达到疏 通经络、强身健体和畅通气血的效果。

形、神、气相结合

形、神、气的结合是八段锦练习的最高境界。

所谓“形”是指八段锦的动作;所谓“神”是指人体的精神状态和正常的意识活动,以及在意识 支配下的形体表现。“神为形之主,形乃神之宅。”“神”与“形”是相互联系、相互促进的整体。八 段锦的每势动作以及动作之间充满了对称与和谐,体现出内实精神、外示安逸,虚实相生、刚柔相 济,做到了意动形随、神形兼备。所谓“气”是指通过精神的修养和形体的锻炼,促进真气在体内 的运行,以达到强身健体的功效。

松紧结合

“松”是指练习八段锦时肌肉、关节以及中枢神经系统、内脏器官要适当放松。在意识的主动 支配下,逐步达到呼吸柔和、心静体松,同时松而不懈,保持正确的姿态,并将这种放松程度不断 加深。“紧’’是指练习八段锦时应适当用力,且缓慢进行,主要体现在两个动作的间隔期间。

八段锦中的“左右弯弓似射雕”的马步拉弓、“调理脾胃须单举”的上举、“双手托天理三焦”的 上托、“五劳七伤往后瞧”的转头旋臂、“攒拳怒目增气力”的冲拳与抓握、“背后七颠百病消”的脚 趾抓地与提肛等都体现了松紧结合的特点。

在八段锦的练习中,紧在动作中只在一瞬间,而放松须贯穿动作的始终。松紧配合得适 度,有助于平衡阴阳、疏通经络、滑利关节、活血化瘀、分解黏滞、强筋壮骨,达到增强体质的 效果。

(三)八段锦的健身功能

舒筋活血,调理脏腑

中医讲究经络内联脏腑,外络肢节,认为它是人气血运行的通道,不可不通。“通则不痛,痛 则不通”就是这个道理。八段锦分为八式,每一式的口诀都与预防疾病、调理脏腑相联系,其动作 的选择上已被传统健身术证明是行之有效的。八段锦每式动作的练习都要求上下肢的协调配 合,柔和不用僵劲,并且在整个过程中做到自然连贯。经常练习八段锦可以疏通经络,消结化瘀, 增力补钙,保津益气,畅通气血,减脂降压,疏筋柔体,强体增智:

锻炼元气、增强体质

练习者通过八段锦调息(呼吸)、调心(人静)、调身(姿势),达到肌肉放松,精神安定,思想入 静,并在此基础上进行呼吸锻炼,达到祛病强身的目的。所以,八段锦是一种锻炼元气、增强体质 的健身方法。

调节神经兴奋性

通过练习八段锦可以调整高级神经活动,使神经系统处于压抑状态或由于兴奋抑制不平衡 而导致机能紊乱的大脑皮质神经细胞得以复原,还可以让某些顽固的病理性兴奋转人抑制,实现 康复。

增加胃肠蠕动有助消化

练习八段锦时,腹式深呼吸使腹腔脏器受到有节律的“按摩”,有助于促进肠蠕动,促使消化 液的分泌,练功后,通常会吸收良好、食欲增加。

减脂降压

八段锦的练习运动强度小,时间较长。长时间的缓慢动作会消耗人体较多的能量,而在人体 中,脂肪是供能的首推系统,血液对血管壁压力会随脂肪代谢的增加而减小,因此,八段锦对减脂 降压有良好的功效。

固腎壮腰

八段锦的练习中大部分是手臂的旋转,通过两臂的内外翻旋,加大手臂的扭转,加大对手臂 的压力。手臂的屈伸能够加强对肘部的刺激,起到畅通心肺经络的H的,可以刺激命门和任督二 脉,以达到固肾壮腰的功效。八段锦中下肢的运动则可以刺激足三阴三阳经,调节脾胃,疏肝、利 胆、健腰。

另外,根据足部反射区原理,墩足跟能有效刺激生殖、泌尿系统的反射区,有固肾之效。

提高身体柔軔性

中医认为“肝主筋,喜疏泄条达”。八段锦的练习中包含了很多抽筋拔骨的伸展性运动,有利 于提高和改善练习者的柔韧性,达到引体令柔的目的。

二、八段锦健身指导 预备式

身体直立,两臂下垂,全身放松,舌抵上腭,目光平视(图9-1)。

(一)第一段两手托天理三焦

随着吸气,两臂从体侧缓缓上举至头顶,掌心朝上;两手指交叉,内旋翻掌向上撑起,肘关 节伸直,如托天状;同时两脚跟尽量上提,抬头,眼看手背(图9-2)。

随着呼气,两臂经体侧缓缓下落;脚跟轻轻着地,还原成预备式。

动作重点:两手上托时掌根用力上顶,腰背充分伸展。脚跟上提时,两膝用力伸直内夹。反 复练习数次。

健身功能:护张胸部,增大呼吸量,有利于气机的平衡。

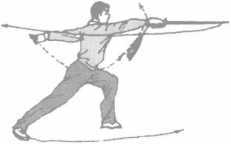

(二)第二段左右开弓似射雕

左脚向左横开一步,屈膝下蹲成马步,同时两臂屈肘抬起,右外左内在胸前交叉(图9-3)。

左手拇指和食指撑开成八字,其余三指扣住,缓缓用力向左侧平推,同时右拳松握屈肘向 右平拉,似拉弓状,眼看左手,此为“左开弓”(图9-4)。

两臂下落,经腹前向上抬起,在胸前交叉,右手在内,左手握拳在外(图9-5)。

“右开弓”动作同“左开弓”,唯左右相反(图9-6)。

动作重点:模仿拉弓射箭的动作,开弓时要缓缓用力,回收时慢慢放松。开弓时呼气,收回时 吸气。如此反复练习。

健身功能:扩张胸部,加强心肺功能。

(三)第三段调整脾胃须单举

并步直立,两臂屈肘上抬至胸前,掌心向下(图9-7)。

左手内旋上举至头顶,同时右手下按至右胯旁,此为“左举”(图9-8)。

左手向下,右手向上至胸前;“右举”动作同“左举”,唯左右相反(图9-9)。

动作重点:以吸气配合上举下按,以呼气配合过渡性动作。上举时须有托、撑的意思。反复练习。 健身功能:加强胃肠蠕动,提高脾胃消化系统功能。

(四)第四段五劳七伤往后瞧

两脚并步,头缓缓向左、向后转,眼看后方(图9-10)。

上动稍停片刻,头慢慢转回原位。

头缓缓向右、向后转眼看后方(图9-11)。

动作重点:转头时,身体保持正直,以呼气配合转头后看动作,以吸气配合转头复原动作。反 复练习。

健身功能:调整中枢神经系统功能,能活络颈椎,松弛颈肌,改善脑部供血供氧,具有治疗五 劳七伤的作用。

(五)第五段攒拳怒目增力气

左脚向左平跨一步成马步,两手握拳抱于腰间,眼看前方(图9-12)。

左拳向前用劲缓缓冲出,小臂内旋拳心向下(图9-13)。

左拳变掌,再抓握成拳收抱腰间(同图9-12)。

右拳向前用劲缓缓冲出,小臂内旋拳心向下(同图9-13,唯左右相反)。

左侧冲拳,方法同左前冲拳,推向左侧冲出(图9-14)。

右侧冲拳动作同左侧冲拳,唯左右相反。

动作重点:冲拳时呼气并瞪眼,收拳时吸气。身要正,步要稳,冲拳要运劲。 健身功能:疏泄肝气,调和气血,濡养筋脉。有强筋、壮骨、充实内气的功效。

(六)第六段双手攀足固肾腰

两脚并步,上体后仰,两手由体侧移至身后(图9-15)。

上体缓缓前俯深屈,两膝挺直,两臂随屈体向前、向下,用手攀握脚尖(或手触地),保持片 刻(图 9-16)。

动作重点:身体放松,动作缓慢,上体后仰吸气,前屈攀足呼气,反复练习。 健身功能:壮腰固肾,滋养精神。

(七)第七段摇头摆尾去心火

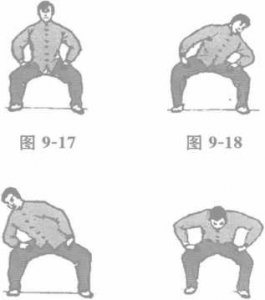

(1)左脚向左横跨一步成马步,两手扶按在膝上,虎口朝里(图9-17)。

随着吸气,头向左下摆,臀部向右上摆,上体左倾(图9-18)。

随着呼气,头向右下摆,臀部向左上摆,上体右倾(图9-19)。

上体前俯,头和躯十和向左、向后、向右、向前绕环一周(图9-20)。

同上一动作,唯方向相反。

动作重点:上体摇摆时,坐要稳,不要上下起伏。左右摆动数遍后,再左右绕环数遍。呼吸与 头、臀摇摆协调一致。

健身功能:宁心安神去心火。

(八)第八段背后七颠百病消

两手左里右外交叠于身后;脚跟尽量上提,头上顶,同时吸气(图9-21)。

足跟轻轻落下,接近地面,但不着地,同时呼气(图9-22)。

动作重点;呼吸与提脚配合,如此连续起落颠动,使全身放松。最后脚跟落地直立垂臂收功。 健身功能:此法可行气活血,御邪防病。

三、八段锦的健身注意事项

(1)位置选择。应选择空气清新、环境幽静的地点练功。同时还要避免突然的响声,避免面

对强光,避免大风、冷风的吹袭,出汗后要防止着凉。在室内练功时空气要流通。

准备活动。做好练功前的准备。要排除大小便,穿衣要宽松得体,口干渴时可喝少量温 开水。

科学合理安排练习计划。练功时间要因人而异,不要千篇一律。患病的人每天练3次, 每次30分钟左右,可逐渐延长时间。健康者可根据工作学习情况安排,一般每天练习1〜3次; 练功时间和强度可以根据体力情况安排,一般掌握练功后要留有余力、留有余兴,以不感觉疲劳 为度。在坚持八段锦锻炼的同时,还应注意科学地安排好生活、学习、工作、饮食起居等,以收到 更好的锻炼效果。

初学者建议。初学气功八段锦要在有经验的气功师指导下练习,选择适合自己的功法, 不要见异思迁,随便更换功法,以免影响练功效果。

练习过程建议。明确练功目的,发挥主动性,循序渐进,勤学苦练。练功时,要做到“稳”, 起功稳、行功稳、收功稳。在进行“调息”锻炼时,每练20分钟左右都要转为自然呼吸法。以免呼 吸肌过于疲劳、发生麻痹,使人憋气发生危险。因此,切记“自然”的原则。精神过于兴奋,心情不 愉快,身体过于疲劳,过饱或有饥饿感时不宜练功。女子月经期练功时间不宜过长,对于运动量 较大和负荷较重的一些功法要停练。

浏览1,479次