八卦掌是中国武术发展到最高境界的结晶,有“国术奇葩”之 誉。相传清同治年间,董公海川在北京首传此艺,一时大盛,独秀 武林。

董公海川,河北省文安县人士,自幼酷爱武术,曾拜河北沧县李 教师门下,学习六合拳术。后游历吴、越、巴、蜀等名山大川,访名 师高友,得佛、道真传,独创了内外兼修的八卦掌(又名八卦游身 连环掌)功夫,名震京师和大江南北。

尹福,字寿彭(一说字德安,号寿彭),河北省冀县漳淮村人,早 年遁迹北京,以卖油条、烧饼为生,习武则以“罗汉拳”、“弹腿”为 主。后闻肃王府有董海川氏练八卦掌,名声大震,遂拜于董公门下, 成为董公京城中第一位得意门徒。尹公为人聪慧,深得董公喜爱,且 随师左右多年,比较全面地掌握了八卦掌的真髓,并有所发展。董公 之后,在八卦掌内独树一帜,称尹氏八卦;又有尹氏八卦按摩法、尹 氏八卦发声导引吐纳法,以及尹氏八卦内功导引法等传世。尹公体质 强健,身手非凡,而面目清秀,性情温和,不知情者,常以尹公为文

弱书生,故当时有“瘦尹”之称。在董公的数十名弟子中,尹公年最 长,随师学艺最久,得董公真传秘授也最多。学成之后,尹公供职于 宫廷,出人于禁中,宫女、太监均以先生称之。据说,光绪皇帝亦曾 跟随尹公习练八卦掌,而尹公也在多年行走宫禁的过程中学习掌握了 宫廷内的岐黄之术和按摩功夫。民国以后,尹氏八卦及其按摩功夫逐 渐由尹公传给其门徒闻佩亭、门宝珍,再传至刘寿山、解佩启等人, 服务于后世。

八卦掌是内家功夫之一种,它和太极、形意并称内家三拳,以区 别于少林等传统外家拳术。内家拳术是中国武术与道家文化相结合的 产物,它在流传和发展的过程中广泛吸收了道家的思想和道家修炼的 某些形式,将“以武证道”、“以武合道”视为最高境界,强调武术 的形而上的目的。它的理论渊源可以上溯到《周易》以及中国古老 的民间思想文化传统,比如阴阳、五行、河图、洛书之类。《周易》 在儒家的“四书五经”中排名第一,但它在民间的影响,却主要靠 了道家和阴阳家的传布鼓吹。在道家文化这个大系统里,八卦掌的修 炼更像是道家的一种养生术,兼有悟道、内修、养生、怡情等道家文 化的价值取向。八卦掌能发展出一整套独特的按摩功夫,就与此有很 大关系。

顾名思义,八卦掌是根据八卦设计的一套拳术。在中国古代典籍 中,《尚书》、《洪范》讲五行,《周易》讲八卦。所以,《周易》和 八卦掌的关系,是源和流的关系。八卦又有先天八卦、后天八卦之 分。传说伏羲氏画八卦,又说其实不是他画的,那时候,有匹龙马从 黄河里跑出来,背有旋毛如星点,称作龙图,伏羲取法而作,就是八 卦图,是为先天八卦;后来,周文王在拘留期间将八卦演变为六十四 卦,就是司马迁所说“文王拘而演《周易》”,于是有了后天八卦。 《易•系辞》所说:“古者包羲氏之王天下也,仰则观象于天,俯则

观法于地。观鸟兽之文与地之宜。近取诸身,远取诸物。于是始作八 卦,以通神明之德,以类万物之情。”这里所说,是八卦的由来,也 是八卦掌依据的由来。天人合一、道法自然是道家的认识论传统,八 卦掌的创立,也离不开这个传统。也就是说,八卦掌正是按照八卦的 先天、后天、先后天合一式图解,以卦性配卦象,取象类形,参鉴古 技,博采众艺而创造出来的一种拳术功法。八卦有乾、坤、震、巽、 坎、离、艮、兑八个卦名,八卦掌就有龙、凤、狮、麒麟、熊、猴、 蛇、鸡八形;八卦的基础是一、二、三,八卦掌则有上、中、下三盘 掌。《易•系辞》说:“易有太极,是生两仪,两仪生四象,四象生 八卦,八卦定吉凶,吉凶生大业。”八卦与阴阳是一个统一的整体, 所以,八卦掌日常修习的方式,就是按照八卦的方位走圈。这些都说 明了八卦掌和八卦,以及八卦生成的思想背景是完全一致的,是天人 合一、道法自然的产物。因此,它的最高境界一定不是争强好胜,决 一输贏;而是阴阳和谐,内外平衡,追求一种在精神上脱胎换骨的效 果。正是在这最高点上,武术和中医是可以一体化的,这就叫大道归 一。八卦掌以《周易》为源头,中医也以《周易》为源头,这不是 简单的巧合,也不是人为的生拉硬拽,八卦掌老谱上说:“学艺者大 抵皆以养身形为主,非专为与人相争者也,这也从一个侧面为医武 同源提供了非常有说服力的证据。

弟一幸,无八釙接摩功大及防病治病康理

二按摩功夫的源与流

按摩功夫源于人类的生活实践,也出自人类的本能。在人类进化 的初期,自然条件非常恶劣,人类为了御寒,常常会情不自禁地合抱 双肩,收紧胸腹,哈气于手,摩热双掌,进而揉搓自己的肌肤以取 暖。或因劳累而感到腰酸背痛、四肢酸懒时,也会自然而然地用拳 头、手掌捶拍叩打不适之处,以松弛肌肉,驱除疲劳。人在幼时,不 慎跌伤,只要母亲给吹吹哈哈,或用手轻轻地揉一揉,疼痛感就会减 轻一些。

这些都是按摩的自然形态或初级形态,在人类的日常生活中随处 可见。但是,“百姓日用而不知”,在相当长的时间里,这种按摩功 夫也只能像人类的许多发明一样,在一代一代的自然传承中慢慢地丰 富、发展,直至被人中圣者系统化、理论化,用师承的方式,传道授 业,逐渐形成今夫我们所见到的完整的临床学科。

按摩作为一种简便易行的医疗手段,大约出现在春秋、战国时 期。当时许多人的著作中,如《庄子》、《管子》、《孟子》、《礼记》 等,都记录了关于按摩的内容,这些古籍中所提到的按晓、膏摩、矫 摩等,都是按摩的意思。据史料记载,当时的名医扁鹊就曾用按摩等 医术治疗过虢太子的暴疾尸厥之症。可见,此时按摩之术不仅在寻常 百姓中广为流传,甚至被医家所认可,并被应用于尸厥这种暴疾 (即现代医学所谓急症、危重症)的救治中,而且获得了成功。这足 以证明按摩功夫的有效性和可靠性。

秦汉时期,由于医家的长期实践,按摩作为一种具有浓厚民间色

彩的医术,开始进人医学这座大雅之堂,被堂而皇之地写人医学典籍 之中。《黄帝岐伯按摩十卷》可能是最早的关于推拿按摩术的专著。 而《黄帝内经》、《五十二病方》等书,也都有关于按摩的内容。其 中被历代医家誉为医学之源的《黄帝内经》就曾这样记述:有形数 惊恐、经络不通……病生于不仁,治之以按摩醪药(见《内经•素 问•血气形志篇》)。另据一些资料记载,当时,按摩手法已有拍、 打、捶、按、摩、扣、搓、揉、捏、掐、揪、刮等十二种,所治之 病,则涉及内科、外科、小儿科、伤科等,也有十七种之多。早期的 按摩术常常和武术或道家的修炼联系在一起。《宋史艺文志》还把 《按摩法一卷》这样的书列在“神仙类”中。而《宋以前医籍考》 则将《按摩要法》归入“道书类”。相传我国古代著名的长寿之人彭 祖,经常修炼的项目就有拭目、舐唇、六腑、四肢、百骸以及毛发 等,“浮沿按摩,必使其气运行体中”。《庄子外物篇》也有“眦娀 可以休老”的记载。这些都是最早的自我保健的例子。

自汉以后至隋唐,尤其是在唐代,中国古代文明发展到鼎盛时 期,医学也获得了很大的进步,良医辈出,医学著作亦层出不穷,按 摩术也受到特别的关注。如晋代葛洪的《肘后备急方》,隋代巢元方 的《诸病源候论》,唐代孙思邈的《千金要方》、《千金翼方》,以及 王焘的《外台秘要》等,都对按摩功夫的进一步丰富、发展、完善 做出过贡献,终于在唐代最终实现了按摩的专业化。当时在朝廷的太 医署中,就设置有专门的按摩科,还设置了固定的编制:按摩博士一 人,按摩师四人,按摩工十六人,按摩生十五人。这说明在唐代按摩 这个行业已经制度化了,成为医学一个重要的组成部分。以按摩为职 业的人,不仅有职有称,还区分出一定的技术等级,并有相应的培 养、教育、传承、晋级的方式,使按摩成为国家承认的,有学有术、 有师有徒、有专门管理的医术专科,并具有相当的规模。

在这个时期,按摩功夫在实际操作过程中开始试着使用一些由药 物制成的膏剂,即所谓“膏摩”。这种方法可以减少按摩师在实施治 疗时的摩擦力,并增加患者的舒适感;同时,借助药力可以使手法更 加有效,而借助手法,药物也更加容易深人体内,二者相辅相成,产 生更大的效力。

自五代至宋元,这个时期社会动荡较大,战乱不止,民不聊生, 但按摩术的发展并没有停止。北宋名医庞安时就曾将按摩术用于催 产。《宋史•方技本传》记载了此事:“有民家妇孕将产,七日而子 不下,百术无所效……邀安时往视之……令其家人以汤温其腰腹,自 为上下拊摩。孕者觉肠胃微痛,呻吟间生一男子。”北宋末年,徽宗 召集天下医士编撰《圣济总录》,其中对按摩做了专门论述,并且第 一次将“按”与“摩”区分开来,认为,“按”是单独施术,“摩” 则兼以用药。同时指出,按摩之用,“每以开达抑遏为义,开达则壅 蔽者以之发散,抑遏则懔焊者有所归宿”。这就为按摩的内涵增加了 新的内容。

明清时期,中医理论有了突破性的进展,完善了有关温病方面的 理论和施治问题,内功推拿按摩也得到了广泛普及,取得了非常可观 的成果。当时的医学著作中有不少关于内功推拿按摩方法的介绍。明 代胡文焕校辑的《格致丛书》,就辑录了相当一批这方面的专著或文 献。如《三元延寿参赞书》卷二就有关于“栉发”的介绍:“真人 曰:‘发栉,去风明目,不死之道,日头发梳百度。’陶隐居云:‘饱 则人浴饥则梳,梳多浴少益心目,故而道家晨常梳,常以百二十度为 宜,手宜多面,齿宜多叩,津宜多咽,气宜精练,此五者所谓于欲不 终,修昆仑耳。’”《安氏诗》云:“发是血之余,一日一次梳,通血 脉,散风湿。”《新刻类修要诀》记载的《抱朴子逍遥歌》,则用歌谣 的形式介绍了自我保健按摩的方法:“缓足徐行百步多,双手摸腹往

下运……心君常静肾常兜,牙齿常叩耳常按,手常辘轳脚常勾,面皮 呵手勤勤摸,胳腹换$勤勤擦,眼珠常转口常闭,唾液常咽胜服药, 脚底涌泉时常摸,腰腿肾命时常搓,头颈常转肩常耸。”而《保生心 鉴太清二十四气聚散图序》则介绍了内功推拿按摩保健的原理:“是 以仙道不取药石而贵导引,导引之上行其无病,导引之中行其未病, 导引之下行其已病,何谓也?二十四邪方袭肌肤,方滞经络,内功推 拿按摩以行之,注闭以改之,吐纳以平之,使不至于侵其荣卫,而蚀 其脏腑也。修身养命者,于是平取之。”《摄生要义•按摩篇》也对按 摩的保健作用加以阐述:“夫存想者,以意御气之道,自内而达外者 也。内功按摩者,能开关利气之道,自外而达内者也。故而医家行之, 以佐宣通,而摄生者贵之以达壅滞。”《摄生要义•导引篇》根据老子 导引四十二势、婆罗门导引十二势、赤松子导引十八势、钟离子导引 八势、胡见素导引十二势,摄其切要者十六条加以介绍,认为“学者 能行一二a,久则健身轻体,百邪皆除,走及奔马,不复疲乏矣'

胡文焕辑的另一部《寿养丛书》,也介绍了一些内功保健按摩推 拿的方法。如《修真秘要》记载:“陈博睡功治疗色劳,功夫侧卧, 头枕右手,左手握拳在腹上往来擦摩,右腿在下微卷,左脚压在右脚 下,存想调息,习睡收气三十六口人腹,如此运气一十二次。久而行 之,病自疫矣。”还有治疗肾病的:“治肾常虚冷,治腰腿疼痛,端 坐,两手擦热向后背摩精门,运气二十四口。”又说:“任脉,此脉 通,百病消除。以身端坐,两手拿胸旁二穴,如此作九次,运气 几口。”

明代曹十衍著《保生秘要》一书,记载了许多保健推拿按摩方 法,后世弓丨用颇多。比如其中写道:“用手大拇指腹搓迎香穴,以畅 肺气,静定闭息,存神半晌。次搓手心热后摩运脐轮……如久病难 坐,用得力扶背,慎勿早睡,恐气脉凝滞,神魂参错,效难应期。手

足可令人摩搓,患轻者一周取大效,重则二周、三周,五周后膨胀尽 消,屡屡取验,妙如神也。”还有:“掌心无事任摩搓,早晚摩搓两 肋、两胁、肾俞、耳根、涌泉,令人摩搓一百四十次,固精多效。”

清代高濂编撰《遵生八笺》,也记载了很多保健推拿按摩的方法, 如《真西山先生卫生歌》:“食余徐徐百步走,两手摩肋并腹肚。须臾 转手摩肾堂,谓之运动水与土……摩热手心熨两眼,仍更揩搓额与面, 中指时将摩鼻频,左右耳目摩数遍,更能干浴遍身间。”王祖源编的 《内功图说》,除了转载五代书法家杨凝式写的《神仙起居法》,还记述 了一套“分行外功诀”,包括心功、身功、首功、面功、耳功、目功、 口功、舌功、齿功、鼻功、手功、足功、肩功、背功、腹功、腰功、 肾功,共十七节,是一套比较完整的保健推拿按摩方法。且可以“随 人何处有患,即择何条行之,或预防无患之先者,亦随人择取焉。”依 此行之,则“血脉倶以流畅,肢体无不坚强' 又有方开辑的《延年九 转法》,共为九节,主要介绍摩胸、腹、脐和捏腰的手法,其次是活动 肢体,方法简便易行而有效。编者总结道:“摩腹之法,以动化静,以 静化动,合乎阴阳,顺乎五行,发其生机,神其变化,故能通和上下, 分理阴阳,去旧生新,充实五脏,驱外感之诸邪,消内生之百症,补 不足,泻有余,消长之道,妙应无穷,何须借药烧丹,自有却病延年 之实效耳

明清两代,按摩推拿在小儿科上的应用也成绩斐然。明代四明陈 氏有《小儿按摩经》(刊于1601年),还有龚云林撰、姚国祯补辑的 《小儿推拿秘旨》(刊于1604年)、周嶽甫的《小儿按摩术》、《小儿 推拿秘诀》(约刊于1612年),清代有熊应雄辑(后经陈紫山重订) 的《小儿推拿广意》(约刊于1676年)、周仙渠的《小儿推拿辑要》 (刊于1843年)等。这些宝贵的文献资料,恰好印证了按摩术在小 儿科领域发展的足迹。

上述医籍文献说明,在中国,按摩推拿功夫已有数千年历史,积 累了丰富的经验和理论,在其发展过程中,曾广泛吸纳和借鉴了医 学、武术、气功、佛道诸领域的健身、养生、疗伤、却病的经验和方 法,对疾病防治、延缓衰老、美容健体等诸多方面都有积极作用,至 今仍为广大群众所喜爱。而它的理论基础,同样植根于阴阳五行八卦 数术的深广背景中。

三尹氏八卦按摩功夫何以能防病治病

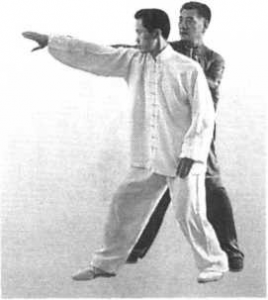

内功推拿按摩功夫流传于我国北方,是习武者在内功修习实践中 逐渐发展起来的。它广泛地存在于佛家、道家以及民间武术的各个流 派中,而以修习太极拳、形意拳、八卦掌、少林拳的人最为内行。在 修习中,习武者难免不受伤,无论自治还是为别人疗伤,都需要一套 简便易行的功夫。于是,各种捏拿按摩功夫就在习武者中逐渐形成和 发展起来。尹氏八卦按摩功夫就是这样一种功夫医学。在八卦掌中, 原本就有捏拿按摩的内容,这是构成八卦掌功夫很重要的一个组成部 分。尹公精于此道,又吸收了历史上流传很广的六十四把捏拿法,形 成了以推拿、点穴、布气按摩为特点,配合象形练功,对证施法的尹 氏八卦按摩功夫。

内功推拿按摩何以能够防病治病?其道理一般人是很难理解的, 这里只能简单地讲一点皮毛。传统中医理论认为,推拿按摩所以能够 防病治病,是利用了中医特有的经络学说。按照中医理论,经络构成 了人体的核心部分,是人体气血运行的通道,可以营阴阳、养筋骨、 利关节,使机体构成一个统一的整体。五脏六腑、周身四肢百骸、头 面五官七窍、前后阴二窍(周身九窍)、皮肉毛发等,各司其职,而 使其保持协调统一的,非经络莫属。人的生命活动离不开阴阳气血, 而气血的运化则离不开经络。经络既如此重要,举凡针灸、推拿、按 摩、点穴、拍打、酒火、艾灸等,几乎都是通过经络发挥作用,使机 体中功能失调的器官恢复平衡。《内经》从字面解释,即“内 径”——人体内通往五脏六腑的经络气血,抵达四肢百骸的道路途径。

经络包括十二经脉、十二别经、奇经八脉、十五别络、十二经 筋,以及孙络、浮络等子系统。《灵枢•经脉》指出:“经脉十二者, 伏行分肉之间,深而不见……诸脉之浮而常见者,皆络脉也。”通过 经络系统的联系,人体内外、脏腑、肢节联成一个有机的整体。经络 内联脏腑,外络肢节,使气血畅通无阻,这是人的生命活动所以生生 不息的不可或缺的重要因素之一。人体有病,则相应在经络上必有反 应。故有“五脏之有疾也,应出十二原”的说法。或者说:“初病在 经,久病在络。”经络变化的结果,便产生了是动病和所生病。前者 为气之病,属于功能性疾病(阳病),后者为血之病,属于器质性疾 病(阴病)。

经络理论还是传统中医各种疗法的理论依据之一,在不同的部位 或穴位,使用不同的刺激方法,造成不同程度的反射,从而达到治疗 各种疾病的目的。仅就推拿按摩而言,其作用可以分为两种,一是全 身作用,二是局部作用。前者主要作用于人的整体机能,调整体质状 态,和调五脏,平衡阴阳,进而达到体健病愈的目的;后者作用于局 部,主要是解除人体局部(尤其是外部)的病理状态,恢复其常态。 从效果来看,前者见效比较慢,而后者见效相对比较快一些。

那么,为什么一定的力量作用于人的身体的不同部位或穴位,就 能达到防病治病的目的呢?在传统医学看来,这种治疗方式有这样一 些作用:

浏览1,464次