第一节明清时期的太极拳

20世纪以来,关于太极拳的源流传说各不相同,从各方面的材料 看,基本上都是为了各式太极拳的发展而流传的。我下面讲述一下太 极拳的起源(其中有蒋锡荣先生曾听叶大密老师及太极拳老前辈们讲 述太极拳的起源,和我自己多年的整理),它应该是这样子的。

太极拳薪火相传六百余年了,其传承在历史上主要有南派和北 派之分,其祖庭是武当山。

截至2017年,太极拳如果以武当张三丰为太极拳的鼻祖,张三 丰为第一代已有600多年历史,称“三丰派”;如果按赵堡蒋发为第 一代,太极拳已有400多年历史,这时候的传承脉络较600年的传承 要清晰多了。由赵堡蒋发传陈家沟陈王庭的太极拳也有300多年,

由陈长兴传河北永年杨露禅的太极拳也近200年了。应该说自张三 丰初创内家拳,其薪火相传几百年到陈长兴时,都还没有真正叫太 极拳,自河北永年杨露禅将内家拳带到北京后,这种按照中国哲学 的太极、阴阳、五行理论演绎的内家拳,才被当时的文人墨客称为 “太极拳”。

据有关典籍记载:张三丰名全一,字(一)太极拳祖、师张三丰

张三丰为什么在武当山创造太极拳,这是有其悠久的历史和特 殊的地理渊源的。武当山雄踞中国腹部,主峰天柱峰“一柱擎天”与 北斗星对应,周围环绕俯首朝拜的七十二峰,使武当山处于“上贯天 枢,下蟠地轴”的特殊地理位置,风景壮美,其“气场”举世罕见,被 历来注重“气场”的修真之士视为理想的修炼之地。汉代的戴孟、马 明生、阴长生,唐代的吕洞宾、孙思邈,宋代的陈挎等名僧高道、仙 丹药家,均在此修炼。君宝,号三丰。辽东懿州(今辽宁阜新) 人。生于元定宗贵由二年,卒于明英宗 天顺八年。身材斤页伟,龟形鹤背,大耳 圆目,须髯如戟,才华横溢,过目成诵, 学识渊博,医术高明,道行高深,武功超 绝。张三丰出身书香门第,幼年时,拜张 云庵道长为师,后还俗专修儒学,师从终 南山火龙真人,传以大道,命出山修炼。 元泰定甲子春,南至武当,住在少祖山洞 穴(人称为“祖师洞”,俗称“无梁殿”), 修炼“内丹功”。

(二)创立太极拳的拳法理论

张三丰在山洞居住九载,终于练成九转还丹。张三丰练“内丹 功”的实践与体会,在他的著作《玄机直讲》《玄要篇》中多有记 述。内丹功的行气需要肢体动作进行导引,张三丰根据练内丹的需 要,创造了太极拳。张三丰创造内家拳有几种传说,一种是他看到

鹊、蛇相斗(俗称“龙凤斗”),一种是他看到猫、蛇相斗(俗称“龙虎 斗”),从中得到启发,创造了一套静如处子,动如飞羽,柔如灵蛇, 刚如猛虎的全新拳法“武当内家拳”,即“太极拳”的前身。“武当内 家拳”是“以内丹为体、技击为用、养生为首、防身为要,以意领气、 以气化神、以神还虚、以虚合道,以柔克刚、以静制动、后发制人、 借力打力、四两拨千斤”的全新的拳法。这套拳法区别于“技击为 首,主于搏人,直线运动,先发制人”的少林外家拳,故名“武当内 家拳”。这是开天辟地以来,张三丰首创的武当内家拳(太极拳),是 武当内家拳的母拳。

张三丰创造的武当内家拳的功理功法源自武当道教,集前人内 丹术和武术之大成,并吸取老子的《道德经》,为创立独特的“武当 太极十三势”打下了坚实的基础。张三丰创造太极拳的实质,就是 为了延年益寿,这符合道教的特点,道教一贯视养生为“首”,视技 击为“末”。他把道家的内丹功、养生家的导引术、武术家的拳法、 军事家的兵法,加以糅合、编创和演化,作出了集大成的贡献,创造 了具有独特功理功法、运动体系和形式的武当拳,又称“道拳”,它 可以健身、医身、防身、娱身,其宗旨为养生祛病,延年益寿。具体 说来,武当内家拳的功理功法,可以用武当道教的“三说四论”加以 概括,即“养生健身”的起源说、“拳法自然”的本体说、“圆弧运动” 的轨迹说、“拳法阴阳”的技击论、“后发制人”的战术论、“守柔处 雌”的战略论、“化恶扬善”的道德论。

张三丰在其著作《大道论》《玄机直讲》和《玄要篇》中,大量记 载了为何练内丹功,如何练内丹功。而且他的《太极歌诀》,经过太 极拳北派宗师王宗岳的解释,写成《太极拳论》,成为指导练太极拳 的经典著作,从理论到实践,都证明了张三丰是太极拳的祖师。

陈式太极拳是在二百多年前陈长兴手上完善和推广的,因此陈 式太极拳的源流,陈长兴应最有发言权。陈长兴家传的祖传秘诀 《太极拳谱》(乾隆年间抄本)和陈长兴亲传杨露禅的拳谱上,最后 落款为:“以上系三丰祖师所著,欲天下豪杰延年益寿,不徒作技艺 之末也”(陈微明《太极拳术》)。

二、太极拳源远流比

张三丰作为太极拳祖师,创拳后云游天下多年,踪迹遍及大江

南北,为其传授拳提供了便利。由于道教择徒十分慎重,相传“道不 传六耳”,因此一般为单传。所以,太极拳在明朝的发展比较缓慢。 一直传到张松溪和蒋发,太极拳才有了较快发展,出现了南派太极 拳和北派太极拳。

(—)南派太极拳

王征南(1617—1669),名来咸,字征南。明末清初的大文学家、 思想家。黄宗羲写的《王征南墓志铭》还记载了王征南与松江武艺 教师的一场精彩比武。王征南晚年秘密收徒传武多人,黄宗羲之子 黄百家,就拜王征南为师,学练武当内家拳。王征南去世同年,黄宗 羲给他写了墓志铭,在中国武术史上,首次提出:“少林以拳勇名天 下,然主于搏人,人亦得以乘之。有所谓内家者,以静制动,犯者应 手即仆,故别少林为内家。盖起于宋之张三峰(丰)”。王征南死后 七年(1675 ),他的弟子黄百家即著《内家拳法》和《王征南先生传》, 比较全面地介绍了王征南的内家拳法。南派太极拳传承关系:武当 张三丰——武当王宗——陈州同——张松溪。1506年前后,张松溪 生于温州,泰昌元年(1620 )左右卒于贵州玉屏,开创太极拳南派, 又传叶继美——单思南——王征南——黄百家(黄宗羲之子)——甘 凤池——甘淡然——……武当四明(太极)内家拳。按照南派太极拳的承传关系,张三 丰先传拳于陕西王宗。王宗为陕西西安 坝桥官厅村人,祖居浙江余姚。王宗师 从张三丰习拳后,回到了浙江余姚老家, 其家族世代习武。王宗之子王守仁,号 阳明,习武有成,后来官至兵部尚书。王 宗传拳于陈州同,他与王宗同乡,曾在西 安府衙任文案多年。陈州同传拳于张松 溪,张松溪又传徒数人,创立南派太极 拳,亦称松溪派武当内家拳。张松溪之 后,武当派人才济济,形成了太极拳南 派。张松溪传弟子四人,以四明(宁波古 称四明)叶继美(近泉)所学最好;叶继 美传弟子吴昆山、周云泉、单思南;单思南传王征南。

(二)北派太极拳

从南北两派太极拳的承传时间看,北派太极拳的承传比南派略

晚。张三丰之后,太极拳传于山西(古称山西为“山右”)王宗岳,受 传拳人刘古泉(云游道人)告诫,对后人不明示师父姓名,只说是 “云游道人”所传。

王宗岳(1525—1606 ),字林桢。明嘉靖四年出生于山西绛州府 (今新绛县西北五里思贤里)王庄村。嘉靖三十六年(1546 ),云游 道人自陕道来到绛州,与王宗岳渐渐熟识。后经王宗岳引荐,道人 在“三官庙”落足“布道”,经过长期的接触和观察,道人发现王宗 岳知书达理、恭敬谦逊,做事踏实,能持之以恒,故打开山门,收纳 了这个俗家弟子,始将“三丰祖师”传授的武当内家拳艺悉数传授 于王宗岳。

因年代久远,又无史料证实,从明 中叶至清中叶大约200多年的历史, 中间的传承关系实难考证。但王宗岳 在太极拳的发展史上贡献十分突出。 首先,他对张三丰的六首太极拳经进 行解释,写出《太极拳论》,概括了太 极拳理论与实践的真谛,引导太极拳 的发展,被后来的太极拳各流派尊为 经典之首。再者,他独具慧眼,按照武 当内家拳的择徒原则,选择河南蒋发 作为衣钵传人,使太极拳北派能够开 创形成,功莫大焉。

蒋发(1574—1655 ),河南怀庆府

温县赵堡小留村人。据说蒋发少时喜武,习外家拳。20岁左右在赵 堡街的一次庙会上同众人操练拳术,恰遇王宗岳一行二人。王宗岳 因赴郑州检查生意,在渡黄河前投宿赵堡,发现蒋发的习武资质良 好,适于培养,于是故意呼蒋发为秃小子,激起蒋发大怒,与王宗岳 交手,三次被王宗岳击出数丈,始知所遇二人为拳艺高人,就尾随 至无人处,长跪二人面前,恳求拜师。年长者见蒋发心诚,便说若 决心学艺,请于下月某日午时,在此垂杨柳下等候。届时蒋发正在 垂杨柳下恭候,果然二人乘马而来。年长者即是王宗岳,王宗岳察 其诚收为徒,带回山西传授。经过王宗岳十来年的倾囊而授,蒋发 系统地掌握了太极拳的精髓,三十多岁回归故里。蒋发遵师命,物 色人选,弘扬其术,后收赵堡街的邢喜怀为徒。又因传到第四代陈 敬柏时,此术传入陈家沟,陈式太极拳在乾隆时代正式兴起。太极 拳传入陈家沟,也就是蒋发的间接传承,无可否认。

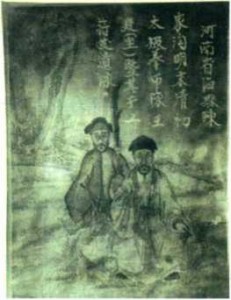

蒋发回河南温县传太极拳,有记载 的为二人,一为赵堡的邢喜怀,一为陈家 沟的陈王廷(1600—1680 )o据说明末清 初,政治腐败,民不聊生,蒋发流落到陈 家沟,被陈王廷收留为仆。陈王廷在登 封好友李际遇那里,和蒋发曾有一面之 遇,曾与蒋发交手一次,领略到蒋发拳术 的神秘莫测,想来可以收为护院拳师,又 能得拳术传授,所以收留蒋发,并供养其 晚年生活,故陈王廷对待蒋发,外称为

蒋发将太极拳传与陈家沟的陈王廷 这一历史真实度较高,在等级森严的封 建社会里,蒋发的画像和陈王廷的画像 在一起,就说明了他们的“师徒关系”, 即蒋发是师,陈王廷是徒,非这种关系, 这幅图就无法解释。其实,就在1931 年,唐豪到陈家沟调查太极拳史的时候, 陈家沟人实事求是地对他说“蒋发为陈 王廷之师”,就连唐豪后来写的《太极拳 研究》中,也不得不承认“蒋为奏庭之 师,合于画像”。蒋发比陈王廷大二十六 岁,教授陈王廷功夫符合传统武术传承习惯,“蒋发向陈王廷学拳” 的说法不符合传统文化习惯,也不符合习练武功的基本规律。在陈家期间,蒋发教陈王廷三个月左右的太极拳,教拳之中,蒋 发发现陈王廷放不下祖传的三皇炮捶,已经练成刚硬的少林外家拳, 可以说陈王廷是一代外家拳师,与自己拳术的理论“道家的无为思 想”(炼法:“舍己从人”;外形:“圆的运动”)完全不一样,很难改变 他以前的练功方法,蒋发再没有深教,没有讲解太极拳的心法等要 诀。陈家沟人在传承中,认为蒋发传的拳术要求放松,拳架很容易 变形,陈王廷根据体悟身知,将炮捶的一些理念和招式糅进太极拳 中,把其头套炮捶改造成“太极拳”。因此,陈王廷的太极拳,遗留 了外家拳的不少痕迹,由于各种原因改造的头套炮捶没有流传下去, 以至于陈王廷后,陈家沟的太极拳承传断了两代。据说是这样的, 我也是听老辈人讲的。

邢喜怀(1589-1679 ),河南温县赵堡镇人。蒋发经过两年对邢

在北派太极拳的发展史上,陈敬柏作出了卓越贡献。他不仅在 赵堡镇传拳,还打破了太极拳不外传的禁锢,广收门徒八百余人,培 养了一批高手弟子,陈王廷后族重孙陈继夏(十二世)就是在陈敬柏 广收门徒时,在赵堡镇学的太极拳。陈继夏传太极拳于(十三世族 侄)陈秉旺,陈秉旺传太极拳于其子陈长兴(十四世)o喜怀的考察,1606年才正式收徒传拳。邢喜怀为太极拳第二代传 人,他遵从师训又将太极拳传给了自己的同盟兄弟张楚臣(1628- 1712),是为太极拳第三代传人。张楚臣又传给河南温县赵堡陈敬柏 (1653—1738 ),他太极拳的技艺达到很高境界,人称“神拳手”,他 传拳给张宗禹,张宗禹传其孙张彦,张彦传陈清平。陈清平是赵堡 镇人,不仅拳艺高超,而且善于总结教拳经验,并上升为理论。

向陈家沟陈长兴学太极拳术,向赵 堡镇陈清平学太极拳理的杨露禅(1799—1872 ),创造了一个重要流 派“杨式太极拳”,把太极拳带到了北京,向皇亲国戚、王公大臣们 传授,从此使太极拳发扬光大,在太极拳发展史上竖了一块光辉的 里程碑。从此,太极拳流派纷呈:武式太极拳创始人武禹襄,从陈 清平那里学到了太极拳精妙的技艺和拳理,还从他那里得到了王宗 岳的《太极拳谱》,并据此创造了武式太极拳;李瑞东向杨露禅学太 极拳,创造了 “李式太极拳”;吴保亭(全佑)向杨露禅学拳,还向杨 露禅之子杨班侯拜师,创造了 “吴式太极拳”;孙禄堂师从郝为真, 创造了 “孙式太极拳”。由于杨露禅的作用,这时北派太极拳后来居 上,超过了南派太极拳的发展。陈长兴(1 771 —1 853 )生于乾隆 三十六年,得到太极拳真传,其学的太 极拳与九世陈王廷的太极拳大不一样, 被称之为“老架”。有文章说,是陈长兴 开创了 “陈式太极拳派”,也有文章说, 是陈长兴完善了“陈式太极拳”。两种说 法都承认陈长兴是陈派太极拳的关键性 人物。从陈长兴起,陈式太极拳日益兴 旺。但是,陈长兴不忘师祖,终其一生 一直尊张三丰、王宗岳为太极拳祖师, 并以此教导弟子。

北派太极拳传承关系:武当张三丰传武当刘古泉,明嘉靖年间 内家拳(太极拳)传山西王宗岳,王宗岳(明朝万历年间)传赵堡镇 蒋发(明万历年)。蒋发开创太极拳北派,在明万历三十三年,又将

内家拳传赵堡镇邢喜怀和陈家沟陈王廷(明末清初)。邢喜怀在清 初传张楚臣,康熙年间张楚臣传陈敬柏,乾隆年间陈敬柏在赵堡镇 开武馆授太极拳,弟子800余人,张宗禹所学最好。张宗禹又传张 彦,张彦再传张应昌,同时传赵堡镇陈清平。乾隆年间,陈敬柏将武 当太极拳再传陈家沟陈继夏——陈秉旺——陈长兴。陈长兴将赵堡 蒋发所传太极拳为一路,陈家沟原有炮捶为二路,其后将炮捶发力 劲融入太极一路中,行拳发力,夕卜方内园,所以陈式太极拳又称炮捶 架,事实上陈长兴应该是陈式太极拳真正的创造者、推广者。

(三)太极拳其他流派

在太极拳发展过程中,除了南北两大派系,还出现了其他一些 流派。这些流派,或在家族内部承传,或在南北交叉中承传,都为太 极拳的发展作出了重大贡献。诸如:由明代嘉靖年间安徽人宋远桥 在武当山学的“太极十三势”,在家族中秘传到民国年间的十七代传 人宋书铭,推手功夫十分精湛。由一代武术大师甘凤池创立的“武 当嫡传金蟾派太极功”,流传江南广大地区。这些太极拳都在各地广 为流传,而且各自有其传递程序,与陈家沟的太极拳发展没有关系。

总之,太极拳经过六百余年的薪火相传,如今已是流派纷呈,习 练者亿万,遍及海内外。我们应该继承并发扬太极拳术,让其更好 地造福社会,同时不忘初创太极拳那滴水之源的祖先!

第二节清末民初时期的太极拳

武术的历史,向来缺少文字资料,口头流传者居多,我的这部 “口传史”保存了那个时期人们对太极拳形成和发展的看法、说法。 现在就把我所见所闻的历史讲述出来,供大家参考。

据老辈人讲,清中叶嘉庆至道光年间,确有河北永年人杨露禅 与同乡李伯魁曾拜河南温县陈家沟人陈长兴为师,学习蒋发所传的 太极拳。杨露禅跟随陈长兴有十余年,在山东、河北,一边押镖,一 边学拳,终于学业大成,陈长兴并传授弟子杨露禅《王宗岳太极拳 谱》,因得陈长兴早期拳架没有受到炮捶影响,杨式仍保持武当内家 拳的风范。杨露禅是杨式太极拳的代表,杨露禅传吴全佑(代表吴

式),吴式又传常式等。杨露禅弟子王兰亭传李瑞东(李氏太极拳创 始人)。当时陈家沟除陈长兴会太极拳外,其他村民所练的全是炮 捶,所以被人们称为炮捶陈家。

清嘉庆年间陈长兴定太极拳为一路、炮捶为二路拳传于四儿子 耕耘与永年县的杨露禅。耕耘传长子陈延年、传次子陈延熙,陈延 年传子陈登科,陈延熙传子陈发科(1887-1957 )o陈登科传次子陈 照丕(1893-1972 ), 1928年陈发科定居北京,传太极拳于子陈照 奎。1962年陈照奎到郑州教拳,收陈小旺、陈正雷、王西安、朱天才 等人,传陈式大架,俗称北京架。

永年武禹襄( 1818-1880)去温县找陈长兴学习太极拳,陈长兴 以年迈为由拒之不教,武禹襄没办法又去赵堡镇陈清平处学太极拳, 然所学拳架与陈长兴传杨露禅拳架稍有区别。武禹襄是一个文人, 将陈清平教授的拳术和杨露禅从陈家所学的拳架和理论结合起来, 形成了武式太极拳。

太极拳传到北京的第一步,也是第一阶段,是在清朝同治年间, 传到宫室、王府和旗营,习练人群是王公大臣、将军贝勒、王子和八 旗子弟。

那是清朝同治年间的事,先从杨露 禅说起。他是河北永年县人,绰号“转杆 子三爷”,那时他已然成名,号称“杨无 敌”。永年县另有一家姓武的,是武禹襄 的族人,有一人叫武汝清,他考中了进 ±,后来到河南温县做知县。所以,他对 陈家沟的太极拳和同乡杨露禅的功夫都 很了解。再后来,武汝清屡升,先到北京 任编修,后又升为侍郎,如同现在的副部 长,按现在来说是高级官员了。所以,他 与王公大臣们都有来往,其中有一个石

贝勒,患半身不遂,没练过武功,想让他 杨露禅

儿子练武功,要请个名师来教,就让武汝清帮忙请一个功夫高明的 人过来。据说是这样的,我也是听老人讲的。

于是把杨露禅请来了,请来后,杨露禅当场露了一手,石贝勒很 佩服地说:“就让儿子石少男跟你学了”。那是杨露禅进京后收的第 一个徒弟,听说不久一个将军就闻名而来跟着学习太极拳。以后王 宫各大臣、贝勒爷们,到府里来跟杨露禅学一手两手的,慢慢人数裁 多了,但那些不是正式的徒弟。后来又介绍杨露禅到旗营里做教也

旗营是培养中级军官的,都是八旗子弟,那么在这里教的人就更多 了。其中有三个人万春、凌山、全佑(吴式的第一代)拜杨班侯做老 师,但实际上练拳还是跟杨露禅练。这三人的功夫是各有不同,万 春得刚劲,凌山善发人,全佑公是刚柔相济,有刚有柔。

跟杨露禅学习太极拳的将军,功夫提高较大,后来带兵打仗,杀 了不少八国联军,但他后来没有传人,听说万春、凌山后来也没有传 人,其他学过三手两手的就更没有传人了。

只有全佑吴式这一代,一直传下去了。曾听马岳梁老师讲,全 佑外号叫“全三爷”。因为全佑和马岳梁老师的祖母原来就是亲 戚,一年有多半的时间住在马老师家里。马老师年轻的时候学过 通臂、摔跤、查拳,练的是硬功夫,不相信太极拳,但是后来总是 打不过练太极的,这才改学太极拳。马老师30岁时和吴英华老师 在上海结婚。

第二阶段,是把太极拳传到社会上。那是“民国”二年(1913 ), 当时杨式门中的一位弟子许禹生,在北平创立体育研究社,社址在 西城劈柴胡同,那里房子很大,有五个院子,开设很多项目,有田 径、足球、少林拳、太极拳。开始时邀请杨少侯、杨澄甫、吴鉴泉三 位教授太极拳。从那时起,太极拳开始公之于众,传于门墙之外,造 福社会。在此之前,太极拳是关起门来练的。换句话说是在家里练 的,不给人家看,这叫内家拳。在公开场合看不见,也找不到。外家 拳是保镖护院,行侠卖艺,是打给人看的。内家拳是武当拳,外家拳 是少林拳。

体育研究社成立后,首次向社会公开招生,报名者有年轻人也 有老年人,面对新的学习对象,太极拳原有跳跃、发劲等高难度的复 杂动作显然是不适合了。于是,杨澄甫老师和吴鉴泉老师就把原有 的跳跃、发劲等复杂动作都取消了,将太极拳改为慢架子,这样算是

第三阶段,各流派太极拳逐渐传入上海,各自发展。1919一 1920年间,孙禄堂次子孙存周( 1893—1963 ),受杭州友人施承志的 聘请,去杭州教授内家拳时,每月必来上海耽搁半个月,住在成都路 白克路(现成都北路凤阳路)三多里,和师兄吴得波研究太极拳,并 代其父亲教授沪宁铁路职工内家拳。这是孙氏太极拳传入上海的时 间,也是各流派太极拳传入上海的开始。

太极拳的进步,变成连绵不断、缓慢柔和、适合大众的健身运动。所 以,杨式太极拳的定型人是杨澄甫老师,吴式太极拳的定型人是吴 星泉老师,这以后,杨式太极拳和吴式太极拳就在北京公开流传开 来。而当时杨家另一位杨少侯,很固执,脾气也很大,坚持不变,能 跟杨少侯练下去的学员很少。

1949年以后,孙氏太极拳只有在复兴公园孙禄堂的再传弟子王 禧奎处有所传授。20世纪60年代初期,上海“体育宫”曾设想过开 办孙式太极拳学习班,终因师资问题不能解决而作罢。

褚桂亭等人也随杨澄甫老师在南京。由于中央国术馆安置不下这么 多人,杨澄甫老师就托叶大密老师把武汇川、褚桂亭以及武汇川的 学生张玉三人,带到上海来另谋生路。三人先是住在叶老师家里, 武、褚二人帮助叶老师在“武当太极拳社”授课,再由叶老师分别介 绍到几家公馆教太极拳。半年后,武汇川在霞飞路(现淮海中路)和 合坊创办了 “汇川太极拳社”。褚桂亭则除了在几家公馆教拳外,也 曾在“汇川太极拳社”协助武老师授课,后来被南京总统府聘去做国 术教官。

1928年,杨少侯、杨澄甫兄弟先后来到南京。叶大密老师就赶 到南京,向杨氏兄弟学习太极拳、刀、剑、杆和推手。当时,武汇川、1925年5月,陈微明(1882—1958 )从杭州来到上海,将杨式太 极拳传入上海。他和陈志进二人在七浦路北江西路(现江西北路) 周紫珊家后门,仓U办了 “致柔拳社”,后迁西藏路(现西藏北路)宁波 同乡会。教授内容以杨氏大架太极拳、剑、杆和推手为主,另外也兼 教孙氏内功拳中的八卦掌和形意拳,是为杨氏大架太极拳在上海公 开教授的开始。1926年11月,叶大密老师(1888—1973 )在坡赛路 望志路(现淡水路兴业路)205弄南永吉里19号寓所,创办了 “武 当太极拳社”(当时属法租界),和“致柔拳社”(当时属英租界),一 南一北,遥相呼应,教的是统一的杨氏大架太极拳。而“太极拳社” 这个专业性明确的武术团体,也是从“武当太极拳社”开始的。

1929年,杨澄甫老师带了学生董英杰从南京来上海,起初住在 圣母院路巨籁达路(现瑞金一路巨鹿路)的圣达里,后来才迁居到福 熙路(现延安中路)的安乐村。他们师徒俩虽然没有公开设馆教拳, 但私人来延聘受教的人数很多。至于田兆麟老师,虽然他早在1917 年就从北京来到江南,由于他很长一段时间居住在杭州,直到1938 年才全家迁居上海。田老师来上海后,最早在白克路(现凤阳路)登 贤里教董柏臣、金明渊、龚锡源等太极拳。随后在宁波路钱江会馆 教沈容培等,在申新九厂教王金声等,在新闻报馆教吴荫章,在南市 珠宝公所设馆教授太极拳。1944年10月,傅钟文(1903—1994 )在 武昌路鲁关路31弄14号寓所,成立了 “永年太极拳社”,吸收社员 教授太极拳。因之,杨氏大架太极拳得以广泛地流行于上海。

1925年,吴鉴泉(1870-1942 )的女儿吴英华,由北京达仁堂乐 家介绍,来上海北四川路施高塔路(现四川北路山阴路)德商西门子 洋行华人经理管子菁家,教授管子菁以及家族太极拳。但时间不长, 半年左右就回北京。1927年,徐致一从北京来上海,在水泥公司担 任工作,是年9月,文华图书印刷公司出版了他撰著的《太极拳浅

说》。入冬后,受“精武体育会”的聘请,担任了该会的太极拳教师, 业余教授太极拳。1930年,徐致一离开水泥公司,之后,他一直在 工商界工作,没有再当过太极拳教师。

1928年,吴鉴泉受时任上海久福公司经理黄楚九的聘请,带了 学生金玉琦、葛馨吾等,从北京来到上海。除了担任当时上海市国 术馆的武当门主任和“精武体育会”的太极拳教师外,其他私人来聘 请授教的人也很多。1929年,马岳梁从北京来上海红十字医院工作, 业余时间协助其岳父吴鉴泉在国术馆教授太极拳,并于1931年仓U办 了 “鉴泉太极拳社”。

1930年春,河南温县陈家沟陈旭初 (俊之)之子陈子明,受江子诚邀请来上海 担任了两年“上海太极拳社”的教师,教 授陈氏太极拳。陈氏太极拳也就此开始传 入上海。此后数十年间,陈氏太极拳的公 开传授,几乎濒临无人以继。1935年春,该社迁到了福煦路(现延安中路)慈惠里,后又迁到 八仙桥青年会十楼。1935年,吴鉴泉的外甥赵寿村从苏州来到上海, 专门从事太极拳的教授工作。1942年,吴鉴泉学生张达泉,因马岳 梁介绍来到上海新星制药厂工作,业余也教授太极拳。从此,吴式 太极拳也就逐渐普遍地流行于上海。

1932年秋,郝为真(1849—1920 )的 次子郝月如,因徐哲东、张士一的介绍来 新亚制药厂教授经理许冠群及其家属、 职工等武式太极拳,不到半年就回南京 To次年1933年春,郝月如的儿子郝少 如(1908—1983 ),由吴上千介绍来上海,

教授当时私立上海中学师生太极拳,并代父在新亚制药厂继续教拳。 之后,郝少如成了新亚制药厂职工,授拳便成了他的业务生涯。

1848年徐哲东来上海,任常州旅沪中学校长,执教于沪光大学、 震旦大学,课余也大力提倡太极拳。这是民国时期各流派太极拳传 入上海和发展的大致情况。

1952年6月,毛泽东主席为中华全国总会第二届代表大会写了 “发展体育运动,增强人民体质”的题词,并号召提倡做体操、打球 类、跑跑步、爬山游水、打太极拳。主席为武术事业的健康发展,特 别是太极拳的发展指明了方向,太极拳在工人、农民和学生中很快 得到了开展,迎来了它的春天。

叶大密老师先生出生于浙江温州文成县,曾得田兆麟、杨澄甫、 杨少侯、孙存周、李景林等各位名家的传授,融会贯通,不断研究创 新,成为当时太极拳大家。当年上海第一批武术队的太极拳项目组 共三人,其中我与濮冰如是叶大密的学生,另外一位杨炳诚是张达 泉的学生,教练是傅钟文老师。第一部分我先讲一讲,一些有名的太极拳前辈在上海传授太极 拳的情况。1949年前,我经季允卿先生介绍,到武当太极拳社学习 太极拳,投入叶大密先生门下,系统学习太极拳、武当对剑等。之前 我曾随季允卿先生学过吴式太极拳,还跟郝湛如学练形意拳。1952 年,我正式在上海复兴公园教授太极拳,复兴公园教拳的老师很多,

其中有吴式的赵寿村、杨式的张玉、少林的卢振铎等,其间,我担任 了复兴公园与上海武术联谊会的联络员。

上海第一批武术队队员

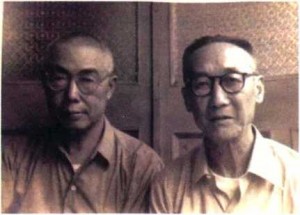

叶大密与田汉

我把老师(叶大密)传的太极拳视为自己一生的武学根底。 1951年,我成为上海市武术界联谊会会员,当时住在叶老师家里, 晚上随老师练拳,白天做些杂事。当年田汉从北京来看望叶老师, 就是我在门口引进客堂的。有时也随老师外出,看望一些武术名家。

1957年,我参加上海市武术集训队,1958年代表上海武术队 赴北京参加全国武术表演大会,与濮冰如成功地表演了武当对剑。 I960年,我离开上海武术队,被聘为“上海市武术简化太极拳师资 总辅导员”,教授各个区县的太极拳辅导老师,并一直担任上海市武 术比赛太极拳项目的裁判工作。上海第三届运动会武术比赛太极拳 组裁判,是由我与金仁霖、濮冰如、傅钟文、张玉等担任。当时我专 职在上海市政府机关宿舍、上海市教委、海关俱乐部、曙光医院、华 东医院、电力设计院、静安体育俱乐部等场所教授太极拳,为上海太 极拳的普及和发展尽了自己一点绵薄之力。

其间,我有幸认识了很多武术界的老前辈,特别是武术界的大 家,比如王子平、佟忠义、吴翼挈,建立了深厚的友谊。当时,我经 常向在上海的陈微明、褚桂亭、姜容樵等前辈请教,当时外地的初存 周、李天骥、陈照奎等老师来上海时,我也经常去请教。

1966年,“文化大革命”开始。太极拳被定为“四旧”,我被迫停 止教授拳术,转入上海第四机床厂工作,此时更把全部可能的时间 和精力都放在探索太极拳术上。历经数十载不断地印证、求索,真 正体会到拳术之技,进乎道者,不在形似,而在神通。

浏览5,582次