八卦掌掌型

掌型是根据手掌的方向和形象分类。手最为灵巧,手掌的 变化也就很多,但特点都是手指松舒,不用力并紧或用力分开, 掌与掌心不可做成僵硬的手型。这与长拳类型的掌法(拇指紧 曲,其余四指伸直并紧)不同。

一、若根据出掌的方法划分,主要可分为:

竖掌

食指、中指、无名指、小指向上分开,中指、无名指、小指微 屈,虎口撑圆,掌心向外,手腕上屈(图3 - 1)。

仰掌

掌心向上,五指分开,掌心内吸,自然舒展,手腕微扭,劲力 点依次移向拇指、食指、中指、无名指、小指尖端,劲力贯到五指 肚,虎口撑圆(图3-2)。

抱掌

五指分开,拇指外侧向上微微直挺,五指尖微屈。手腕向内 微收,掌心向里微吸,屈肘在胸前作环抱式(图3 -3)。

劈掌

掌形似瓦垄,五指似并非并,虎口撑圆,拇指微上挺,小指向 无名指并拢,这样可增强力度。由上向下直劈,在八卦掌中很重 要(图3-4)。

挑掌

五指分开,拇指肚下垂,食指、中指、无名指、小指用意贯足 内劲,不可用力太过,掌心涵空,食指外侧向上,手前插,坐腕由 下向前斜上挑出(图3-5)。

撩掌

五指似并非并,手平放,手心向下,五指放松,微屈,掌、指 贯足内劲,胳膊似线绳,掌似秤砣,由下向前撩出,这叫做手撩。 此外还有竖掌撩,即掌立起,拇指在上撩出(图3 - 6)。

按掌

五指分开,平掌下按,起落应以中指领劲。中指尖劲足,其 余手指自然都劲足。手心朝下,小指和掌外缘向前,栂指微抬, 坐腕,由上向前斜方向下60°角按出。按时必须松腰坐胯,垂肩, 肘微屈,这样才能发到圆整(图3-7)。

掖掌

五指分开,拇指、食指往下旋,中指微屈,小指与无名指微 上提,手心向外,掌根领劲;塌腕,坐腰,马步,沉肩,屈肘;由内 向外斜方向下掖掌(图3-8)。

二、若根据掌的形象划分,掌型(基本手法)还有托掌、横 掌、穿掌、撞掌、龙爪掌、虎爪掌、牛舌掌、瓦垄掌,等等。

托掌

五指分开,掌心向上托,五个手指向里螺旋转。屈肘坐腕, 掌心内含,沉肩坠肘,五指梢内含上托,背与脊骨上挺,直腰(图 3-9)0

横掌

塌肩裹肘,肩下垂,肘外挺,胳膊半圆形,掌心外翻,手掌前 撑,五指分开,掌根与五手指肚推出(图3 - 10)。

穿掌

食指、中指、无名指、小指并拢伸直,大栂指内合,塌肩,肘要 微微弯屈,掌心朝下,手背在上,劲力由腰到臂,由臂贯之指梢, 向前穿掌(图3-11)

撞掌

大拇指微屈,无名指、小指内裹,掌心内含,沉肩坠肘,五指 向里微屈,手腕挺直,往左面旋转,手腕不坐击出(图3-12)。

龙爪掌

中指劲力上撑,食指与无名指随着大拇指和小指内合,五指 如同抓东西一样向前探,手心内吸,手腕微下坐,沉肩坠肘,向前 探出(图3-13)。

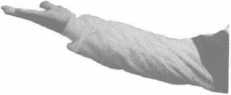

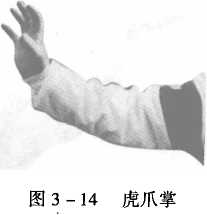

虎爪掌(又称青龙探爪)

五指分开,手心内吸,五指前探,好似虎爪一样,塌肩坐腕,胳膊半圆形,垂肘,掌向前挺,劲力贯五指梢,五指内合,空胸紧 背,气沉丹田(图3-14)。

牛舌掌

大拇指须跪倒,食指、中指、无名指、小指都要挺直,掌心内 含,坐腕,食指、中指、无名指、小指上仰、掌心向外;胳膊半圆形, 塌肩垂肘,空胸紧背,如同牛舌一样(图3 - 15)。

瓦垄掌

虎口张开,大拇指与食指挺直,其余三指里合,掌心内含,坐 腕,掌根前挺,胳膊半圆形,劲力贯到掌与五指梢,塌肩裹肘,掌 向后挂,掌形好似庙宇房顶上的扣瓦一样(图3 - 16)。

在懂得动作虚实的同时,手掌上也应有所变化。如前伸的 过程中,未伸时手掌微带窝形,蓄而不张,这是虚掌;在前伸时, 以螺旋式的旋转前伸舒展,窝形逐渐变小,这叫由虚变实;到终 点时,窝形近于消失,微微展指坐腕,掌根微微前凸,使劲贯注于 指尖,这叫实掌;当掌收回时,以螺旋式旋转后缩,由舒展逐渐复 归于含蓄,这叫由实变虚。掌的动作是整体动作的一部分,所以 掌的虚实应与整体动作的虚实变换相结合,这样在技击时才能 做到完整一气,周身一家。

八卦掌是采取我国古典哲学“阴阳学说”而命名的,是包含 阴阳对立面的统一体。阴阳指的是开合、虚实、呼吸、顺逆、刚 柔、快慢、化打、黏转走等,都是由内及外,以外引内的,因此表现 在姿势上也处处是互相联系,互相制约,互相牵制,互相转化。 八卦掌有“不在形式而在气势,不在外面而在内里”和“重意不重 形”之说法,但这仅是对功夫较深,动作已经定形的人来讲的。 对于初学者还是应该先力求姿势正确,把基础打牢固,若要单纯 追求进度,这样将会影响技术的提高。只有在练习中不断地检 查和纠正各部位姿势,使整体动作形成动态定型,从而内动带动 外形,才有可能从“明规矩而守规矩”逐渐达到“脱规矩而合规 矩”的程度。其特点是“刚中寓柔”。其锻炼步骤为:“松柔入手,

化刚为柔,积柔成刚,刚复归柔”。

一、头部

经络学说认为头是百脉之宗,十二经中六条阳经上行于头, 六条阴经则通过各种“别道奇行”也汇合于头。从现代生理学来 看,脑是神经系统的中枢,各种信息都要集中到这里进行加工处 理。头为全身纲领,若要身法端正,必然头要正直,不可低头仰 面,转动时要自然平正,不可摇头晃脑。虚领顶劲,即顶头悬,百 会穴轻轻上提,好像头顶上有绳索悬着,又好像轻轻顶着一满碗 水那样不能摇摆。与会阴穴保持垂直的姿势,称作上下一条线。 这样可防止头部俯仰歪斜之病。但顶劲不可太过,也不可不及, 要虚虚领起,若有若无,这时保持全身动作的轻松灵活极为重 要。“眼随手转,光兼四射”,说明眼光应有定向而又不可呆视, 眼神应兼顾上下左右。眼法的正确运用原属于技击性的需要, 由于视神经能得到锻炼,从而有助于恢复视力和增强视力,使眼 光敏锐灵活,奕奕有神。口唇要轻闭,齿要合,舌尖轻抵上腭,这 样可以刺激腮腺使口腔津液分泌较多,从而可以润喉,使呼吸不 致受到喉头干燥的影响。唾液中含有唾液淀粉、脂酶、氧化酶等 六七种酶,咽人胃脏有利于消化。下额要微向内收,不可向前仰 起,也不可内收过多,以免引起呼吸不畅而影响虚领顶劲和紧背 的姿势。《灵枢•素问》说:“耳为宗脉之所聚”,经络学说言:“肾 气通于耳”。全身功能状态的信息通过各种渠道汇集到耳。耳要 静听身后,兼顾左右,随着百会穴的虚领顶劲,耳尖要虚领竖直, 耳根要松沉,使之上下对称,结合神舒体静,听觉自然灵敏。

二、颈

颈项要端正竖起,而且要松,不可强硬,这样左右转动时方能自然灵活。如果用力做成了强硬的姿势,或只注意放松而变 成软塌,这些都会影响到左右转动的灵活性和虚领顶劲。运动 生理学说明身体转动除了决定于大脑的支配外,颈肌反射也有 一定作用。后颈中的两大筋间的哑门穴与长强穴相呼应。“哑 门”即颈椎的第一个回旋椎,通过回旋椎的活动,头颅成为平衡 的杠杆。八卦掌把脊柱的弹性活动称作“身弓”。一般武术以腰 为弓把,大椎和尾闾为弓梢;宋式八卦掌则把弓梢的大椎往上延 伸到颈椎第一节的哑门穴,以增加其调节度和爆发力,对练掌时 的引化、蓄发,运用自如,极有关系。练掌时眼神向何处转动,颈 也随着向何处转动。

三、肩

上肢三大关节为肩、肘、腕。练掌时,不论是以身领手还是 以手领身都是顺势转圈的,手臂在伸缩转圈时能否松柔圆活,关 键在于肩关节能否松开。松开关节是在意识引导下,经过比较 长期的锻炼才能渐渐做到,运动成为习惯后,肩关节自然会逐渐 松开而下沉。肩关节充分松沉圆活后,全手臂的伸缩、开降、缠 绕就能自然地如风吹杨柳,活泼地毫无滞机。从生理来讲,肩关 节的活动范围大,肱骨、肩胛骨、锁骨由三角肌连在一起;腰椎、 肱骨由背阔肌连在一起;肱骨、胸肋骨、锁骨由胸大肌连在一起, 所以肩关节能够松沉,胸部和背部等处也就能松下来。肩部的 松沉和旋转活动,能起到舒展肩部钿带和肌肉,并牵引背两侧肌 肉形成“气贴背”的作用。初练掌时从放松上着想,在懂得虚实 的变换后,就要从沉着上着想。使内劲由松柔趋于沉着,使手臂 运动轻灵圆活,柔软沉重,这样就会逐渐加强刚柔内富于弹性和 韧性的撑劲。八卦掌撑劲极为重要,而且质量越高,在技击时发 挥粘黏连随的作用就越大,也越容易用肘部和手掌牵动对方的 重心,破坏对方的平衡。在沉肩时要注意腋下留有余地,约一拳 左右,不要把肘部贴紧肋部,要肘不贴肋,使手臂有回旋的余 地。两肩要平齐,防止在转动时出现一高一低,破坏身法端正。

四、肘

肘关节始终要微屈并具有下垂劲,如在托掌的式子中手臂 高举,肘尖仍然带有下垂劲。若肘尖向上抬起,那是上抬劲,与 八卦掌的要求相反。垂肘往往与沉肩联系在一起。八卦掌中有 “肘不贴肋,肘不离肋”这样的术语,肘不离肋,便于保护两肋、两 腰,若肘部远离身躯向外突出,则两肋暴露太大,在技击上是有 害无利的,给对方以空隙。

五、腕

腕关节在全身关节中最为灵活,旋转度很大。对于腕部最 应注意的是坐腕。一般练掌者重视了腕的旋转,但多从松柔灵 活上着想,而忽视了坐腕的重要性。因此容易练成腕力软弱,近 于舞蹈式的揉腕,形象上显示灵活的美,而没有刚健的美。这样 就使内劲不易贯注到手指尖,影响到手臂撑劲的积累增长,也就 势必影响到技击,如撑、按、打、拿、封、托、带等手法的运用。腕 部如果松懈无撑劲,手背必然也没有撑劲,这在技击时很容易被 对方拿住手腕而被制。腕部在运转中逢下塌或前推的动作时要 坐腕。“搭手如落槽”(“落槽”是比喻木工以斧击槽,一斧下去, 榫头吃住牢不可移),把对方的劲路控制好,才能“放劲如摔杯”, 即干脆利索。腕部的缠绕旋转是解脱对方使用反筋背骨、分筋 挫骨、按脉截脉等擒拿方法,而不致受制于人。

六、胸

八卦掌采取腹式呼吸方法,胸部是以含胸的方法来在不增 加呼吸频率的情况下而加强呼吸的深度,借以减除运动中气喘 的现象,它与胸式呼吸运动项目的挺胸方式相反。含胸是在肩 锁关节放松,两肩微向前合,两肋微敛的姿势下,通过动作使胸 腔上下径放长,横膈有下降舒展的机会。但含胸不是凹胸,凹胸 容易形成驼背,缩小胸腔,妨碍呼吸。含胸不是随着动作而变 动,是固定的,但由于胸肌随着动作不断地做左右弧形下沉活 动,因此胸部看上去是活动的,这样胸部也就不显得呆板。在技 击和技巧上这种固定而又有灵活性的含胸起着重要作用,凡是 运用化劲的手法都离不开“空胸紧背”的辅助。刘晚苍老师曾经 说:“上于两膊相系,紧要全在胸中腰间运化。”空胸即是胸部的 蓄势,是八卦掌技击时的化而后打,蓄发相变的关键。

七、背脊

紧背和空胸往往是一起来讲的,能空胸就能紧背。紧背是 当胸略内含时,背部肌肉往下松沉,而两肩中间脊骨(颈下脊椎 第三根脊骨)有鼓起上提并略带往后上方拉起,不能单纯地往后 拉,使背部肌肉有一定张力和弹性,皮肤有撑紧的感觉。八卦掌 有“力由腰脊发”、“空胸紧背落自然”的说法。实际上是肩背的 肌肉一齐配合用力,而不是一部分肌肉孤立地用力。这用力是 肌肉松沉之用意,不是故意用力做作。紧背有利于卷劲和放劲, 空胸在于化劲,是蓄发互变的关系。

八、腹

八卦掌对腹部的要求是松静,气沉丹田。松静是练八卦掌的原则。“气沉丹田”不是绝对的,一呼一吸总是“气沉丹田”和 “不气沉丹田”交替进行的,八卦阴阳论所说“气宜鼓荡”正是说 明气沉丹田不是绝对的。若单纯强调气沉丹田,则容易练成腹 部过实。气沉丹田在放劲时有助于稳定重心,增强两足力量,使 下盘稳固,利用地面反作用力加大爆发力,使发劲沉着松静专注 一方。但在以意运劲贯于脚跟之一瞬间,绝不可下蹲作势,否则 会形成缺陷、凹凸、断续之病,气势一有断续,便形成两股劲,而 不能一气贯通

九、腰

腰是上下体转动的关键,在使劲力到达肢体各部分以及对 全身动作变化调整、稳定重心等方面都起着重要作用。八卦掌 对腰的要求是松、沉、直,松沉可使气沉丹田,能够沉得充分,使 上身气不上浮,下身稳当有力,又可转动灵活;直就是腰在松沉 中有往上顶和拔长之意。只有在中轴不弯不摇晃的转动中走 转,才能使内劲达到支撑八方的灵活功用。但要防止把腰练成 内凹或外凸的形状,掌谚称为“低头猫腰,传授不高”。劳动中的 挑担和运动项目中的举重等都需要腰杆挺直,只有这样才能发 挥功能及避免受伤。而腰杆挺得起来和腰骶部的坚固有力有 关。腰骶部是整个脊柱负重最大的部位,腰骶部的椎间盘是一 种富有弹性的组织。八卦掌在旋腰转脊中强调“骶骨有力”。八 卦论说:“刻刻留心在腰间”,“命意源头在腰隙”(“腰隙”是指两 肾,俗称“腰眼”,古人认为肾是促使人体生长、发育、生殖及维持 血液代谢平衡的重要脏器,肾壮则精足、气充、神清、目明)。腰 是躯干运动的枢纽,除了和骨盆、腹部及下肢密切关联外还和尾 骨、腰椎相连。在练功时,由于肌肉的伸缩和弧形升降就会有一 种上下“节节贯串,气贴于背,力由脊发”的感觉。这种感觉要在 松静的基础上才能出现,进而可以产生“气敛入脊骨,敛之于髓” 的感觉。这是一种调整神经系统和增强体质的锻炼方法。任何 拳种都注意腰力的运用,若腰力运用得当,则可以加强发力,提 高速度,并使周身力量集中于一点。掌家曾说:“掌腕肘、肩背 腰、胯膝脚上下九节劲,节节腰中发”。在八卦掌中它是首要身 法,总的虚实在腰部,次在胸部。腰的虚实是在动作时左右腰隙 交替变换。腰沉管两腿,腰沉实的一面,下面的腿也实;腰沉虚 的一面,下面的腿也虚。但要注意“实中有虚,虚中有实”的原 则,使“实不粘煞而偏沉,虚非无意而偏浮”。

十、臀

臀生理构造是微向外突的,故阴阳八卦论有“敛臀、尾闾中 正”的要求。它的主要作用是在气沉丹田与吊裆配合时能使腹 部充实,加强横膈呼吸运动,有助于提高腹肌的軔性和弹性,有 利于平衡动作的做好,有利于技击时的化劲和放松,使身体重心 下降。如果臀过于外突,必有弯腰低头之病,从而影响到尾闾中 正(尾闾位于尾骶骨附近,它在生理上有固定的姿势,与骨盆倾 斜40° ~ 50°,但它不是一个动作)。动作欲向何处,尾骨即直对何 处,这就使整个上身有了一个支座,使腰骶固定,有助于增强脊 柱的灵活性和脊肌的弹性,从而力由脊发。若臀不内敛,尾骨后 凸不中正,则会使发劲成为偏向一边的手劈劲,这种劲不能专注 一方,因为它不是发于腿主宰于腰的整体劲。臀部的技击作用 为应付背后近身的敌方或移步进身将臀贴住对方小腹,配合手 法,俯身将臀上挑使对方从我背后前翻倒地,也可乘势猛坐身后 敌方的髋部或膝,使之倒地。须注意动作的螺旋形,贴身后突然 微微一转,这容易使对方失去平衡。

十一、裆

裆要圆,又要虚,不可夹住像人字形的尖裆。两胯要撑,两 膝微向里扣,裆自然能圆,即使两膝微向外叉开,而两大股外侧 里合,胯根撑开,同样也能起到圆裆的作用。裆有吊裆、调裆、圆 裆等几种叫法。虽名称不同,但含义是一样的。八卦掌以走圈为 主,称圆档比较恰当。会阴虚虚上提,这部分皮肤有不使往下荡 的意思,裆自然能虚。身体下势时,两胯撑开,裆就能放宽撑圆, 容易使裆劲自尾骨上升。但下势时裆的高度不应低于膝盖,否 则运动量会降低,形成与尖裆相反的荡裆,裆劲不能收上升,两 脚外侧从而虚浮,这样虚实变换不灵。裆的开合虚实与腰的虚 实变换必须密切配合,动作协调。在动作变换时,腰裆必须松 活,动作才能灵活而不呆滞。若不松不活,内劲运转就会显得迟 钝。技击时化劲的顺遂,重心的调整,方向、力点、角度的变换主 要在于腰裆的变换,两手与胸间的运化仅居于次要地位。发劲 时,不论是隐于内还是显于外,都须裆劲充足,重心下沉而劲往 前发,内劲才能沉着透达。

十二、胯

跨关节是调整腰动作的关键,因此要求松跨。胯不松开,腰 腿也就很难做到相顺相随。以腰部为轴心的微转动时,骨盆也 连带地在转动,因此转腰实际上是转腰跨。由于胯部负担着上 身的重量,所以跨关节的松开要比肩关节的松开多一段锻炼的 时间。在圆裆下松胯,可使坐骨结节上的关节隙缝扩大,运动度 从而得到扩大,这就灵活了腿部的弧形运动,使内劲上升到腰 脊,起到升胯的作用。如果开胯太过,则会出现拉力松弛,使腿 的基础浮而不固,伸缩力不强。经常做弯腰、压腿和高踢腿的基本功,可以帮助胯关节的松开,提高其灵活性和柔韧性。在迈步 时,实足的胯根要微向里抽,旋而下沉,随着转腰同时微向下蹲, 另一腿缓缓伸出,到中途姿势微高,足落地后逐渐转移重心到这 一腿上。在定式时落跨塌腰,这是近代刚柔均衡的八卦掌在锻 炼时加大运动量的重要方法,但要始终保持上下一条线,在技击 上的髋打是在近身时乘势乘隙以髋部弹劲打击对方。

十三、膝

腿部支撑全身的重量,而以膝关节负担最大,因此膝关节必 须有力而又灵活。八卦掌经常是屈膝坐式做一些较难的动作, 动步时,始终轮流以一足交撑重心,胯根撑开,膝关节随着另一 足提起,有力地迈出而旋动着。膝关节负担量要比练快拳的膝 关节负担量大很多,胯关节和膝关节频繁的旋动加强了动作的 灵活性。初学八卦掌时姿势高些,这样可减轻对膝关节的压力, 否则会引起膝部肌肉过分酸痛。做蹬腿或独立动作时,先提腿 把力量集中于膝关节。膝盖上提的高度要适当,韧带拉得开的, 可以提高达到后平。经常练习独立双手抱膝,使膝部贴胸,独立 提膝时就提得高,腿也能蹬得高。提膝把力量集中于膝尖,可以 把周身劲力节节贯串透达足尖,加强发力。腿部的弧形转换虚 实,是由膝关节的旋转来领导着做顺转圈或逆转圈。腿与臂是 上下配合一致划弧线圈的,不是直线弓出和直线后坐,这是做到 由脚而腿而腰脊而形于手指完整一气的关键。在技击上拳论有 “足来提膝,近便加膝”的口诀,“足来提膝”是以腿破腿之法,是 护裆扩臁骨之法,对付撩阴腿、扣膝腿攻防兼备的方法。“近便 加膝”是指膝盖上顶,里外撇膝和跪膝,起到用膝打和使用跌法 的作用。定式时膝关节要有微向内扣之意,两膝前后、左右互相 呼应,配合裆撑圆,把裆劲合,这叫“合中寓开”,使得下体沉着有 力,裆部也能保持得住。前足弓出踏实时,膝尖不可超出脚尖, 以免失去平衡,也不宜膝尖与小腿成垂直线,这会影响下一个动 作的灵活性,因此凡前脚弓出,膝关节应略向前伸,超出垂直线 而以不超出脚尖为度。

八卦掌中的足和步

第一节卦掌中的足和步

足是步法、步型的根基,根基不稳稍有偏差,步型步法必 乱。各式八卦掌步型和步法也有繁简大小的不同,其共同要求: “迈步如猫行”、“蛇行”,“手进三分,足进七分”“胜在进步占势, 不败在退步避锋”。宋式八卦掌有的手法和步法不走弧线,这是 其特点,也是为了便于学习,对于年迈体弱或少儿较为适合。迈 步时先坐稳于一腿,稳定重心,然后另一腿弧形迈出,凡欲往左 迈步,右腰隙先下抽落实,右跨同时内收落实,这样左脚迈步就 会轻灵。反之亦然,这是“意欲往左,必先往右;意欲往右,必先 往左”的原理在步法上的运用。两足轮换运转时,动势毫不停 留,动作须带弧形,始终不离螺旋劲。步在旋转,手在随,身随足就自然跟着旋转,所以有“足随手运”的说法。腿的旋转作弧形, 在技击上能起到套腿、钩脚、蹬膝、踩臁骨、踏脚面、点软隙等作 用,同时也能起到化解对方使用套、钩、蹬、踩、点等防御和还击 作用。在走圆圈弧形时足尖要下垂,不要上跷或身体起浮,要走 转平稳。足前半掌下垂、下落、外摆、里扣、前进、后退都须由足 拇指领劲。转动时足尖的¥向,关系到放松胯和运动量的加大。 例如向前进步时,当右腿提起准备上步时,右脚尖斜向左或左前 方而不是直对前方,就会影响到裆的撑开,形成夹裆;身体也会 微偏向左而不是对向前方。因此,不能认为脚尖的指向无关紧 要而不加注意。须知肢体动作是相互关联的,互相制约的,细微 处不注意就会影响到整体动作的准确性。八卦掌的上肢动作是 以手领肘,以肘领膊;下肢是以足领膝,以膝领股,其关键全在于 手指尖、足趾尖轻领着手足运行,不可犯硬,犯硬则不能轻灵。 进退转换时,还须注意身法的稳定,不可有忽高忽低的情形,这 样一方面可使运动量自然增强,一方面til可避免迈步忽大忽小 而失去原定步型的度数。

第二节基本步型

点、截、蹲、坐、盘、弹、踏、蹁、摆、撞,绊、挂、扫称作八卦十三 腿。出腿不见腿,腿出半边空。使腿不见膝,护法要相宜。总而言之, 身体要灵活,腿脚要敏捷,用法要详细。用之得当,可传无虞矣。

八卦掌的基本步型分别为扣步、叠步、弓步、叉步、摆步、马 步、虚实步、双扣步、蹉步、鸡蹬步、顺步、趟泥步、掖步、屈步、扁 步、蹬步、半马步,等等。

扣步

里脚在后要直,外脚在前,里扣,距离半步。松腰松胯,前腿 虚,后腿实,坐跨,后腿屈,前脚微点地,重心放在后腿,左脚在 外为左扣,右脚在外为右扣,也就是在转掌时右脚在前为右扣, 左脚在前为左扣(图5-1)。

叠步

在转掌要换掌时,里脚在前的时候,将里脚后撤,脚前端里 摆,与后脚跟相齐,两膝微屈,劲力内含,后脚变前脚换掌,转 腰。此步法是宋式八卦掌中的独特步法,是为了应付四面八方 (图5-2)。

弓步

前脚直,前腿要屈膝90。,五趾抓地,后腿绷紧伸直,后脚尖 向里摆成45°为佳,两腿实着地,成前弓后箭。右脚在前为右弓 步,左脚在則为左弓步(图5 - 3)。

叉步

将两腿叉开一前一后,前腿绷,后腿蹬,前脚直,后脚里摆 45°,重心在中间,两腿实着地,松腰,左腿在前为左叉步,右腿在 前为右叉步,两腿要伸直,劲力须内含(图5 -4)。

摆步

当转掌时,外脚在前摆叫外摆,里脚在前摆叫里摆,前脚摆, 两脚相距半步,后腿屈,重心后移,松腰坐胯,空胸收腹,气沉丹 田(图5-5)。

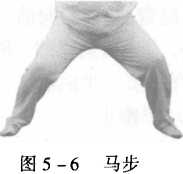

马步

两足叉开与肩同宽,下坐式,两腿弯曲,收臀提肛,弯曲时膝 不过脚尖。重心在中间,两脚要求前后直,五趾抓地,稳如泰山。 上身要求沉肩,空胸紧背,气沉丹田,上下一条线。后脑与臀部、 脚后跟垂直(图5-6)。

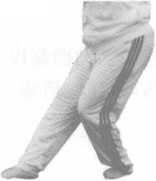

虚实步

上身放松,松腰松跨,后腿屈前腿直,后腿膝内合,前脚尖微 微点地,重心置于后腿,上下要一条线,收腹内含。左脚在前为 左虚步,右脚在前为右虚步,叫做前虚后实(图5 -7)。

双扣步

与马步不同,马步两脚前后须直,双扣步两脚内扣,重心置 于中间,提肛收臀,空胸紧背,气沉丹田,两膝弯屈,膝不过脚尖,两足跟外撑,双足五趾抓地,这样便于转身不失重心(图5-8)

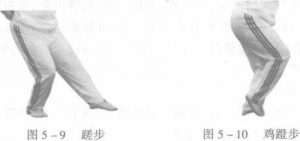

蹉步

后腿弯曲,前腿向前迈时,前脚掌先着地,向前蹉出,后脚跟 再着地,着地后前弓膝,重心由后腿前移至前腿,后腿接着前蹉 出,这样一■步一■步地則移(图5 - 9)。

鸡蹬步

一腿站立,一腿虚提起,将脚立起,脚尖朝下虚点地,两腿要 屈,劲力内含,松腰松跨,收臀裹裆,气沉丹田,虚腿前迈,重心前 移,另一腿虚提起,就这样一步步地前迈(图5 - 10)。

顺步

前后脚尖要求直顺,后腿屈膝下坐式,重心置于后腿,前腿 向前伸直而虚,由仆步变顺步,两腿微内裹,坐跨收臀,气沉丹田,向右扭腰掖掌,再向左转腰,将前腿后撤下势变仆步(图5 - 11)。

趟泥步

一腿前,一腿后,距离半步,重心置于后腿,屈膝下蹲,由半 弓步前移,后腿前移时,脚掌须平着趟地前伸,将重心移于一条 腿,由此一步步前行。身形要垂直,不能前弓后仰,东歪西斜。松 腰松胯,动时两脚里直外扣(图5 - 12)。

掖步

前脚微摆,后脚掖步,两腿屈膝,下坐式,松腰松胯,前脚踩 地,后脚蹬地,重心偏于后腿,拧腰坐胯,收臀提肛,松而不僵,自 然大方,下沉裹裆(图5-13)。

屈步

前腿伸直虚含劲,后腿屈膝实踏地,前脚微扣后脚直,重心 全部置于后腿,前虚后实,两腿微微内裹,臀部内收,空胸收腹, 气沉丹田(图5-14)。

扁步

后腿着地站稳,微屈膝,摆脚30°。前腿提起,胯根内裹,劲 力内含,前腿坐腰,后腰坐胯,前脚尖外摆,足跟左方向上拧至 90°,脚尖与脚跟平为最佳,气沉丹田,蹬脚跟,前踏出(图5- 15)。

踏步

后腿屈膝实踏地,前腿伸直,胯微向外裹,脚尖微外摆,脚跟 蹬直,臀部内收,提肛收跨,全身放松,重心置于后腿,拧腰坐胯, 气沉丹田,前虚后实,劲力内含,脚踏实地,稳如泰山,前后左右, 旋转机动灵活(图5 - 16)。

浏览955次