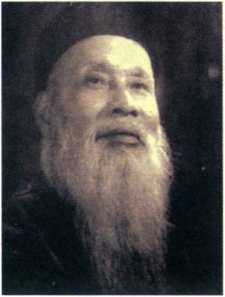

王子平(1881-1973 ),河北沧州人,回族,字永安,武术名家, 伤科医生。我在老家随哥哥在学校学习练步拳的时候就知道王子平

先生是中央国术馆的教务长,功夫非常厉害。我和王子平先生的缘 分始于1951年的上海武术联谊会,并有机会和王子平先生一起多次 同台表演。:1958年,我和王子平先生一起,代表上海武术队赴北京 参加全国武术表演大会。

王子平先生出身武术世家,自幼习武,擅长查拳。1919年曾在 北京打败在中山公园设擂的俄国大力士康泰尔,后在陆军部马子贞 部下任武术教练。王子平曾被誉为“千斤大力王”,后来曾在济南击 败日本柔道家宫本。王子平离开中央国术馆来到上海,以治伤正骨 为业,为国家在武术与伤科界培养了许多人才,并为新中国武术事 业的发展作出了巨大贡献。

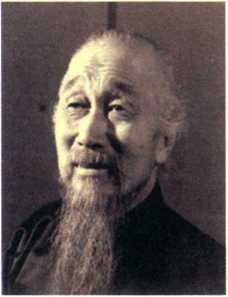

佟忠义( 1879—1963 ),字良臣,满族,武术名家。在我的正骨 老师陆文那里,与佟忠义先生相识,他的功夫很好,在上海武术联谊 会时,也经常和我们一起同台表演。他的女儿佟佩云是我们武术队 的队员,我们一起训练时,佟先生经常过来指导。

佟先生出身河北沧州武术世家,从小习武,后在清宫禁卫军任 武术教官。辛亥革命后,任保定陆军军官学校武术教官等职,兼理 伤骨科。民国时期,任上海市国术馆少林门主任及摔跤教练,曾受 聘为市国术馆董事。1949年后,佟先生曾多次参加武术表演,并开 办伤科诊所,是全国当时有名的武术大家。

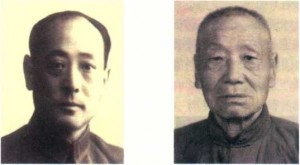

吴翼翠(1887-1958 ),满族,六合八法拳一代名家。吴先生和 我老师是好朋友,他们经常往来,因此我就熟悉了吴先生,他待人很 和善,知识很渊博,当时的武术界对吴先生都很尊重,直至现在我还 和吴先生的后代保持来往。

吴先生原籍东北铁岭,寄居北京,出身于书香门第。1936年, 中央国术馆馆长张之江先生仰慕其文武全才,特聘为中央国术馆教 务长、编纂委员会主任;1948年,再被张之江聘为体育师范专科学 校副教授兼国术系主任。1949年后,吴先生任上海电力公司工人俱 乐部国术教师,兼任沪西工人俱乐部国术教师;1957年,被陈毅市 长聘为第一批上海市文史馆员,专门研究武术史料;1958年在上海 辞世,享年73岁。

褚桂亭(1892—1977 ),名德馨,字桂亭。出生于河北省任丘市。 褚先生是杨家太极拳的传人,1949年前在南京,由于中央国术馆安 排不下,杨澄甫先生就托付叶老师带武汇川、褚桂亭、张玉来上海谋 生,三人都住在叶老师家里,武汇川和褚桂亭先在“武当太极拳社” 授课,后由叶老师介绍到其他地方授拳。

我和褚先生的感情很深,他经常出席武术联谊会的活动,我有 机会和褚先生一起多次同台表演。1958年,我和褚先生一起,代表 上海武术队赴北京参加全国武术表演大会。褚先生精通多种拳术, 对少林、武当等派别颇有研究,尤擅形意拳、八卦掌、太极拳,堪称 一代武术名家。

陈微明,又名慎先,男,湖北薪水人,武术名家。陈先生1925 年在上海创办了“致柔拳社”,叶老师1926年创立了 “武当太极拳 社”,同时教授杨家太极拳,两家拳社关系密切。1949年后,我正式 开始授拳,陈先生的后代曾到我这里练拳,我经常到陈先生的家里, 听他讲授拳艺。

陈先生曾随孙禄堂先生学习形意拳和八卦掌,亦心慕武当太极 拳,随往拜候杨澄甫先生,并集结多年习拳心得,出版了《太极拳讲 义》《太极拳问答》两书。太极拳能从北京南传上海、广州等地,陈 微明先生应居首功,为公开传授太极拳的模范。

姜容樵(1891 — 1974 ),现代著名武术家、武术教育家、武术理 论家。新中国成立初期,姜先生在上海,那时候他的家庭生活比较

困难,经济来源不稳定,我当时没有家庭负担,就把平时的积蓄拿出 来,帮助姜先生,一直到他晚年眼睛看不清楚的时候,我还经常去看 望姜先生,并向先生请教拳艺。我和姜先生的感情十分深厚。

姜先生精通武当、八卦、形意、太极。曾执教江苏省第十中学, 1946年辞职后,专门从事武术和文艺写作。先后审定教材数十种, 并教授拳械。姜先生武技传人,桃李满天下。先生晚年常在上海虹 口公园习武练体,持技授徒,姜老当时虽有目疾,仍亲传口授,一丝 不苟。1953年任全国民族形式体育表演及竞赛大会武术总裁判。一 生精武通文,著作颇丰,为武术文化遗产的发掘、继承和发展作出了 贡献。1974年去世,享年83岁。

孙先生是我老师的结拜兄弟,他们两人之间情深义重。1949年 后,孙先生常来上海看望我的老师,那时,我和朋友也会到孙先生的 住处看望他,聆听他的练功方法。

孙存周,孙式太极拳创始人孙禄堂老先生的次子,讳焕文,生于 1893年,河北完县(现顺平县)人。

孙先生自幼秉承家教,文武兼修,深得太极、形意、八卦诸拳的 精髓,当时尤以武术击技闻名。1929年浙江省国术游艺大会,孙先 生被聘为首席监察委员,后受聘为江苏省国术馆代理教务长。1935 年第六届全国运动会,孙先生被聘为国术评委,他生平与各派拳家 较艺无数,一生笃技击、远浮名、轻利重义,孙先生求真忘我的精神 境界始终感召着后人,他逝于1963年。

李天骥(1915—1996 ),武术家,河北省安新县人。1958年我与 李先生第一次相识,当我与濮冰如表演完武当对剑后,李先生过来 找到我,和我一起比划了一至三路武当对剑。李先生说后两路武当 对剑,下次到上海再一起练习。后来,李先生来上海,我们没有练习

武当对剑,只交流了简化太极拳的教学问题。

李先生自幼随父李玉琳习武,精少林拳、形意拳、太极拳、八卦 掌、武当剑以及散打、摔跤、拳击、短兵、推手等武技。1955年调国 家体委武术研究室,从事武术研究和整理工作,为国内开展武术运 动发挥了积极作用。

田兆麟 濮冰如

濮冰如(濮玉)是叶老师的学生,也是杨澄甫的学生,她的武当顾留馨和李天骥

1949年前,我已经听说过田兆麟老师,随叶老师学太极拳后, 才知道田老师是我的师爷。我常随叶老师去看望田老师,并经常 有机会听田老师讲太极拳,50年代有幸与田老师同台表演太极拳。 1949年后,田兆麟老师在工商经济研究会、外滩公园教授太极拳。 淮海公园改建工程完成开放后,田老师就专门在外滩公园、淮海公 园开班教授太极拳,直到1959年去世。

对剑是李景林先生亲自传授的,因当时叶老师随李景林先生学习武 当对剑需要陪学练,才有幸得到李先生亲授。我和濮大姐情谊很深, 当年大姐在杨浦区隆昌路小学教书,我每天骑自行车去她那里练习 武当对剑。她一贯坚持义务教授太极拳,1973年从学校退休后,先 后在杨浦体育馆、杨浦公园、同济大学、龙华飞机场、上海跳水池、 徐汇区财政局、徐汇区体委等处,举办太极拳训练班,义务教授太极 拳。1979年,去南宁参加了全国武术观摩交流大会获得一等奖。

吴式太极拳来上海很早,1928年,吴鉴泉的女儿吴英华来上海 教授吴式太极拳。1932年,在上海成立“鉴泉太极拳社”,它在上海 传播很广,早年我也学过吴式太极拳。我和吴式太极拳大家赵寿村 很熟,他是吴鉴泉的外甥,我们曾是邻居,他表演的太极推手大捋非 常漂亮。从“鉴泉太极拳社”复社后,吴英华任社长,马岳梁任副社 长,我们都是好朋友,经常在一起。马岳梁先生应邀到国外教授太 极拳也很早,为太极拳走向国际作出了很大贡献。

1949年后,陈式太极拳来到上海,顾留馨任上海市“体育宫” 主任,大力主张恢复太极拳的本来面目,开办了各式太极拳的学习 班。1960年,顾留馨请来了陈发科的小儿子陈照奎,担任“体育宫” 陈氏太极拳学习班的教练,教授陈氏太极拳。陈照奎老师每次来回 上海时,从火车站到体育宫都由我负责接送,最后一次送陈老师回 北京,他再也没有回来了。现在陈氏太极拳在上海发展很广,但和 当时陈先生的陈家拳有所不同,那时陈先生的拳叫炮捶,现在大家 都叫陈式太极拳了,陈先生的陈家拳,为现在陈式太极拳的发展打 下了基础。

1949年以后,武式太极拳在上海也逐渐发展起来了,1961年郝 少如先生开始在体育宫武氏太极拳学习班授课。1963年,人民出版

1986年,我从单位退休,此后的20几 年中,一直致力于太极拳术的探索,在全国 传授不少的学生,学有所成者也不少,弟子 们及再传弟子在全国有一定的影响。目前, 有的弟子已经在国外传播,开枝散叶。社出版了郝先生编著的《武式太极拳》。武 式太极拳也在上海得以普遍地流行并发展。 1983年,郝少如老师去世。

接下来讲述一下,太极拳发展过程中的 几件大事。1953年11月太极拳在大型活动

中首次亮相。全国民族形式体育表演及竞赛大会在天津举行,包括 太极拳在内的武术成为这一大会的主要内容。这是1949年后第一 次全国性的武术表演。在这次大会的推动下,各地的武术组织特别 是太极拳组织与活动飞速地发展起来。

1956年2月,国家体育运动委员会运动司武术科组织多位太极 拳专家,在传统太极拳的基础上,以杨式太极拳为动作素材,选取 24个不同的姿势,删繁就简,编串成易学、易练、易记的24式简化 太极拳,这时太极拳才真正意义上进入到老百姓的日常生活,也从 此在真正意义上实现了它的健身功能。

1978年11月,时任总理邓小平在接见日本友人时欣然挥笔,写 下“太极拳好”。邓小平的题词给太极拳带来了新的生机,标志着我 国的传统武术在历经十年浩劫的停滞不前后,经过风雨的洗礼,进 入了蓬勃发展的新阶段。1982年11月,全国首届武术对抗项目—— 散打、太极推手表演赛在北京举行。伴随着太极拳的发展而产生的 太极推手,终于作为一项体育竞赛面向大众。

在上海市首次举行集体打太极。1983年9月,在上海举行了第 五届全国运动会,有29支代表队的189名运动员参加了武术表演。 这次表演开集体演练太极拳的先河,开拓了太极拳演练的新视野、 新思路,开辟了太极拳表演的新模式、新形势,这也说明太极拳这一 古老的运动项目已经深深地扎根于现代社会,贴近现代都市人的日 常生活。

1984年4月首次国际太极拳赛,由湖北省体委主办的“国际太 极拳(剑)邀请赛”在武汉举行,来自日本、加拿大、新加坡、美国等 18个国家和地区的70多名选手与中国近百名选手参加了表演比赛, 并切磋技艺,这是次年举办国际武术邀请赛的前奏,成为太极走向 世界的一声春雷。

1987年9月,首届亚洲武术锦标赛在日本横滨举行。中国、日 本、新加坡、泰国、尼泊尔、马来西亚、印度尼西亚、香港、澳门等 11个国家和地区的运动员参加了比赛。太极拳作为正式比赛项目, 终于正式亮相亚洲,令全世界为之动容,这是太极拳竖立起走向世 界体坛的一个崭新里程碑。1991年10月,第一届世界武术锦标赛 在中国北京举行,共有40多个国家和地区的运动员参加了比赛,太 极拳以重要的组成部分走向世界级比赛赛场,这表明源于中国的武 术、太极拳不再只属于中国人,而是全世界人民的共同财富。

1994年,国家体委提出“全民健身计划”和“奥运争光计划”, 太极拳在健身功能上发挥了巨大的作用,它是全民健身的一个重要 手段,也是练习人数最多的一项运动。“全民健身计划”的出台,使 太极拳这一科学的健身方法更加普及,习练太极拳的人数越来越 多。古老的太极拳已经昂首阔步,在全世界人们的注视下走向了 21 世纪。

2000年5月,中国武术协会启动“太极拳健康月”活动,决定将 每年的5月定为“太极拳月”。中国武术协会在北京国家奥林匹克体 育中心首次举行全世界第一次免费教太极拳活动。这是新中国成立 以来第一次官方的、有组织的、有系统的、有意识的向社会推广太极 拳的活动。现在,太极拳已传播到150多个国家和地区,太极拳已 经被全世界所接受,各种各样的太极拳活动在全世界红红火火地开 展起来。

古人云:“天得一以清,地得一以宁,人得一以灵,得其一而万 事毕也”。万事万物皆有自身之理,太极拳以虚无而始,以虚无而 终,不明白太极拳术的理,就很难修好太极拳。拳谱曰:“太极者, 无极而生,动静之机,阴阳之母也。动之则分,静之则合。无过不 及,随曲就伸。人刚我柔,谓之走,我顺人背,谓之粘。动急则急 应,动缓则缓随。虽变化万端,而理唯一贯”,这告诉了我们太极拳 的理,明白了太极拳的阴阳之道,就能找到实修太极拳的门径。拳 谱曰:“由著熟而渐悟懂劲,由懂劲而阶及神明,然非用力之久,不 能豁然贯通焉”,这是步入太极拳殿堂的程序,由此,练习太极拳术 才变得相对简单。下面我们讲述蒋锡荣先生的太极拳术的拳理。

第一节叶大密太极拳

叶大密先生,清末民初太极拳界的一位奇人,一个雅士,更是一 个拥有大智慧、大勇气的武学高人。清末,将杨氏太极拳引入江南 的倡导者,民初,创建了全国第一家以太极拳命名的拳社,曾任中央 国术研究馆第五号董事;在“以天下为己任”的思想影响下,先生以 “强种救国,御侮图存”之责任,一生拳医济天下,所传太极拳可谓 “深奥精微、博大精深”。

一、儒家思想对叶大密太极拳武学精神的 影响

研究太极拳,往往围绕三件事:什么是太极拳,怎样练太极拳, 为什么练太极拳。但近几年我(蒋锡荣先生)发觉,这三件事其实和 “谁在练太极拳”也有关。

什么是太极拳?太极是中国古代最具特色和代表性的哲学思想 之一,而太极拳是以中国传统儒、道哲学中的太极、阴阳辩证理念为 核心思想,集颐养性情、强身健体、技击对抗等多种功能为一体,结 合易学的阴阳五行变化、中医经络学、古代导引术和吐纳术,形成的 一种内夕卜兼修、柔和、缓慢、轻灵、刚柔相济的拳术。

换句话说,太极拳承载着厚重的中国传统文化,练太极拳、打 太极拳都是在用肢体语言表达着这些优秀的文化和思想。而怎么表 达,表达到何等境界,自然更多取决于个体气质禀赋。

从这个角度出发,我们探讨学习叶大密太极拳,首先要了解叶 大密的武学思想根源。

叶大密(1888—1973 ),太极拳名家。名祖羲,又百龄,别名叶 大密,号柔克斋主,浙江文成人。

根据现有考证,叶大密出身于浙江温州武术、医学世家,家传叶 继美一脉。叶继美是太极宗师张三丰弟子张松溪的嫡传弟子。这一 太极拳流派相传还影响过一个鼎鼎大名的将军——戚继光,他所编 写的《拳经》很多内容来自松溪太极拳。

而文成也绝非乡野陋地。文成是刘伯温故乡,临近的余姚是王 阳明故乡,浙江人文荟萃,这一带虽然民风习武,但也讲究诗礼传 家。总结而论,叶大密出身于武医世家,自小不仅文武双修,饱读诗 书,还深受刘伯温、戚继光、王阳明等人杰英雄事迹激励。

这样的生长印记,自然渗透着浓厚的中国传统哲学色彩。遇上 “家国存亡风雨飘摇”的大时代,我们也自然而然看到了一个受“以 天下为己任” “修身齐家治国平天下”等儒家思想熏陶而成长起来的 “儒士”。

1909年6月,叶大密毕业于江北陆军速成学堂,投笔从戎。其 时正是辛亥革命前夕,叶大密以极大的热情投入革命洪流。

“君子不器”,面对现实社会,叶大密做到了不抛弃不放弃。他 在军队中首创推广太极拳等国术,试图以此方法增强军人体魄,提 升军队战斗力。

1917年,叶大密在浙军第25军任团部参谋长。1924年,孙传 芳入浙,夏超委任浙江省省长后,叶大密被重任为省政府秘书。

1926年秋,北伐开始。当时的夏超一边秘密派人联络相关组 织,一边把叶大密派往上海,以组建武当太极拳社之名,联络当时在 上海活动的钮永建、吴敬恒等人,并收集孙传芳的相关情报。后来 夏超败退,他本人也被捕遇害。

1927年8月,“国民革命军”取得龙潭大捷,孙传芳败北,叶大战场杀敌报国梦的破裂,并未动摇叶先生救国救民的想法。 1927年下半年,张之江邀集钮永建、李烈钧、蔡元培等26名国民 党党政要员,发起成立“国术研究馆”,旨在培养军队武术教官、中 等以上学校武术教师及公共体育场所武术指导员,他们提出了口 号•——“强种救国,御侮图存”。密原本用于作为“特务”机构的拳社脱离了军政控制。

“国术研究馆”就是后来的“中央国术馆”,当时全国中小学几乎 全部开设了武术训练班,叶大密先生欣然参加,不仅被聘任为第五 号董事,为筹备经费还多次进行武术表演。

可惜,时局艰难,国术馆之后几年由于政治人事变动,众多武术 名家纷纷离开,当初设立时的初衷形同虚设。

可以看到,从辛亥革命到北伐到“中央国术馆”,叶先生的救国 路堪称屡战屡败。虽说“仁者不忧,知者不惑,勇者不惧”,他虽然 不惧,多次功败垂成的经历显然也让他有所忧虑和困惑,有资料显 示,叶大密先生曾坚持了为期10年的灵隐修佛。

岁寒,然后知松柏之后凋也。1933年,坚信“君子尚勇”的叶大 密再一次开始了屡败屡战,他和田汉、阳翰笙等保持联系,参与创立 “艺华影业公司”,任创作部主任,并完成了《逃亡》《黄金时代》等 多部电影的拍摄,开始以文学艺术的力量唤醒世人。同时,他借助 和社会各界名流相熟的优势,常年和党组织保持联系,为革命提供 各种便利和帮助。据说最危险的一次,他一路被人尾随无法甩脱, 眼看要被暗算,情急之下他拐进了杜公馆,对方不得已才放弃。

令人意想不到的是,叶大密先生的前半生以身证道投身革命, 1949年后他竟然绝迹政治,仅仅开设了医馆救治病人。他的内家推 拿绝技治疗了众多疑难杂症,尤其是儿科推拿。先生曾经通过推拿, 救治过一个肺部已全部黑色的重症孩童,这个孩子长到30多岁时还 曾面谢过叶先生。1962年8月,田汉登门邀请叶大密先生访京,并 请他为历史学家翦伯赞教授导引治疗哮喘、气管炎等疾病,并挽留 叶先生在京工作,后被先生婉言拒绝。

有句话说不成大儒,便做大医。叶先生行事看起来和太极拳并 无关联,但仔细阅其生平,总为其胸怀天下、敢于担当、为义舍利, 甚至舍生取义的精神所感动。从这个意义上说,我们练叶大密太极 拳,首先要学的就是这股堂堂正正的浩然君子气,这也是叶大密先 生所传武学中对文化、对民族、对国家最为珍贵的遗产。

二、中国传统文化对叶大密太极拳武学奥 义的影响

1949年后回归平静生活的叶先生,和友人一起在上海黄浦区开 设了一个中医推拿门诊所。他每天清早起来练拳,然后上班下班, 业余时间在家练练字,每周固定去古琴社听琴舞剑,隔三岔五和好 友相聚……

谈笑有鸿儒,往来无白丁,这一时期的叶大密先生,从仗剑走 天涯的儒士变成了陶渊明式的“隐士”和“雅士”。众所周知,练太 极拳讲究悟性,而习练叶大密的太极拳,更需要明心见性,理解太 极文化。

叶先生虽然投身军旅,也结交丁福保、张大千、孙裕德等社会名 人,但他的生活中,大部分朋友弟子,更多是中国传统意义上的知 识分子。先生的结拜兄弟孙存周是孙式太极拳创始人孙禄堂老先生 的次子,不仅以武术击技闻名于世,而且公认文武兼备。孙存周先 生一生笃技击、好任侠、远浮名,书剑合璧,轻利重义。他通诗文词 曲,知古乐音律,更好书画,以山水为多,尤善松柏,世人评价其质 朴天然,幽默博学,趣意清雅。

叶先生的大弟子濮冰如出身书香门第,其父亲濮秋丞是光绪年 间的进士。濮冰如先生没有进过洋学堂,但受的都是传统琴棋书画 的教育,字写得很好,还爱吹箫、拉二胡、弹琵琶和绘画等。另有一 个弟子郑曼青擅长诗、书、医、画、拳,人称“五绝”。

此外,叶先生的嫡传弟子大部分或多或少都在医学、传统书画、 戏剧音乐等方面有所特长。可以说,作为一个文人气质浓郁的武术 太极名家,叶大密先生身处的江湖,充满了诗情画意。

也正因为自身对传统中国文化的深厚理解,叶大密先生不仅为 人处事受传统文化影响至深,在拳理上,更是不断以自己对儒释道 哲学文化的理解进行印证。

叶大密先生曾先后得到李景林、孙禄堂、杨澄甫、田兆麟等武术 大家的教授,学习到了杨式太极拳、孙门内家拳和武当剑,先生创编 的太极拳架,吸收了杨氏拳架的主要特点和八卦掌的身法以及李景 林的武当剑法等内容,将各派精华熔于一炉,形成严谨舒展、内夕卜兼 修、松柔轻灵、连贯圆滑的独特风格。

今天我们练叶大密太极拳,和传统杨式太极拳有很明显的不同: 折叠往复的过渡动作特别多,每个定式之间的起承转换、升降开合 要求非常清晰自然,整套动作呈现出音韵般的节奏美。

我个人认为,这体现了叶先生在拳理意境上的整体性和逻辑性。 外形上,道法自然,讲究平和、舒展、大方,移形换步,处处太极,如 行云流水,动作衔接紧密,劲断意不断,意断神不断,拳势如春蚕吐 丝绵绵不断,如长江之水滔滔不绝。而更重要的是心境、意境上的 舒展大方,气势磅礴。

它的训练使人体在受外界影响下,保持身心与外界的阴阳平衡, 保持外界与身心一体的高度自我控制能力。这里可以看到儒家外润 内坚的养气心得,可以看到道家不争而争的养生理念,也可以看到 佛家的慈悲大意——头脑理智清醒,内外松静虚灵,不骄不躁,不急 不怒,泰山崩于前而不惊,猛虎扑于后而不惧。技击时,急来急应, 缓来缓随,以柔克刚,以静制动,彼不动我不动,彼微动我先动,后 发而先至。

晚年时,叶大密先生曾对其太极拳拳理进行过诸多阐释,后人 归结其主要特点为:

浏览1,960次