摔跤,一般人并不以为然,但要说出个子丑寅卯还真不是件 容易事。因为摔政是一项古老的民族体育项目,是我国民族文化 的组成部分,中国式摔政是中国的传统文化,北京是中国跤的发 祥地,我就同您一道聊聊京跤的沧桑演化。

中国传统文化就是中国文明历史长河的文化积淀,其内容包 括自然科学、人文科学的各个门类,包括中国历史发展各个时期 的文化积累,包括中国社会和中华民族的风土人情等等。中国式 摔政便是其中之一,它也是中国传统文化宝库中的一朵奇葩。从 它的萌芽到兴盛,从它走人低谷到重现文化瑰宝的魅力,如同众 多文化现象一样都经历着历史的涤荡与沉积。“读史以明智”是 句古训,现代的人类应当从历史中寻找哲理、真谪,在历史中学 会珍惜文化、捍卫民族尊严。“只要是民族的就是世界的”,本书 旨在继承和发扬中国式摔跤这一古老的民族文化,全面介绍中国 跤的由来。

一、历史穹通

中国是个多民族的国家,各个民族都有形式各异、内容丰富 的摔跤活动,共同构成了中国摔跤运动。中国式摔政只是中国摔 跤运动中的一种形式,这一名称也只有50年左右的历史。

恩格斯曾经说过:“需要是发明之母。”摔跤也是顺应远古时 期原始人类的种种需要而产生的。

人类在原始社会生产力极为低下的条件下,为了生存就必须 依靠群体的力量与自然界搏斗。在狩猎的生产劳动过程中,人们 不仅赤手空拳地与野兽搏斗,还要拿起石头、木棒等简陋的工具 与猛兽恶禽抗争,逐渐地形成了徒手的、持械的格斗技能。这些 原始形态的攻防技能虽然是低级的,还没有脱离生产技能的范 畴,但却是摔跤技术的萌芽。

据史书记载“轩辕之初立,有蚩尤氏兄弟七十二人,铜头铁 臂,食铁石,轩辕诛之于涿鹿之野”。铜头铁臂是头戴着有角的 面具,用顶及摔制胜。因此,摔跤在中国曾被称做“角抵”,它 起源于蚩尤氏。到了春秋战国时期又有所发展,至先秦时期称 “角力”、“春秋角试,以徕精才”。诸侯大夫也用角力的方法,测 试将才的武功能力。

春秋战国时期,诸侯纷争霸主,战争频繁,练兵习武活动在 军队和民间得到广泛重视和迅速发展,摔跤这项运动也在练兵中逐渐流传发展。当时,摔跤已基本脱离了宗教活动,更多地则是 作为锻炼身体和文化娱乐的工具,变成了人们喜闻乐见的体育活 动和节日庆典的喜庆活动。

从秦以后,中国成为统一的封建国家。为了体现秦朝“大一 统”的特点,秦正式将前朝的角力定名为“角抵”。东汉学者应 劭解释为:“角者,角技也;抵者,相抵触也。”秦汉以来,盛行 角抵、手搏、击剑等。角抵已经成为军队中兵卒必修的训练科目 之一,《周礼》、《晋书》都有记载。《汉书•艺文志》中,收入 《手搏》六篇,十分生动地记述了有关摔跤的故事,说明当时的 技击理论和技巧都已发展到相当水平。公元前的秦汉时期,角抵 这项摔跤运动发展较快,有单练,也有多种形式的对练。

由于武器的不断改良和军事技术的进步,摔跤在军事训练中 的地位降低,逐渐变为一项竞技活动和娱乐活动,这是一个很大 的变化。汉朝的封建统治者,每年春、夏两季要在京城举办大规 模的摔跋比赛,三百里内的老百姓都赶来观看,热闹非常。曹操 将其收编进百戏之首。《三国演义》第七十回《猛张飞智取瓦口 溢》中写到:张郃曰:“张飞欺我太甚,传令观望,见张飞坐于 帐下饮酒,令二小卒於面前相扑戏”。

西汉时角抵戏颇为盛行,这是随着农商手工业的发展,国民 生活普遍提高而出现的新形势,帝王们注重生活和娱乐享受,把 角抵戏作为汉文化的代表招待外宾,大规模的活动一年有两次。

魏晋南北朝是文化融合的时期,主要表现在以下两个方面: 第一是在融合道教、佛教的基础上产生了区别于先秦及两汉经学 的玄学;第二是民族文化的融合及周边少数民族与汉文化间的文 化融合。魏晋六朝时期,居于北方的匈奴、鲜卑、羌等少数民族 由于气候的变冷而纷纷南侵,形成了中国历史上所谓的“五胡乱 华”。这些少数民族,虽有着各不相同的文化特质,但游牧的社

会结构和彼此的邻近,又使他们的文化特质表现出某种层面上的 一致性,特别是与传统的汉文化比较起来,其清新之气可谓扑鼻 而来。

魏晋南北朝时,士大夫时期摔跤的地位低下,但仍纳人在百 戏中。与摔较同义的“相扑”这个词,在魏晋时期出现了。角抵 的发展也是曲折的,战国时期即开始用于军事训练,秦又继续大 力提倡,作为讲武主要项目,汉又将其列入百戏之中,不久中 断,正说明角抵运动在发展上的一大反复。此后,角抵艺会和竞 技分道而进。艺会以宫廷为主,竞技多在军队和民间教练,继男 子的角抵运动之后,在宫廷又萌生女子角抵运动,供统治阶层嬉 戏消遣,男子则肩负着侍卫、宴乐、娱宾和特殊政治使命的任务。

隋代,角抵戏有了新的发展。据《隋书》记载:“郡邑百姓 自正月十五日起角抵戏。”另外还记载:“大业六年丁丑,角抵大 戏于端门街,天下奇技异能皆集。”隋朝初年,角抵活动开始复 苏,在宫廷、民间的节日活动中都有所发展,因而引起部分人的 非议。有人认为是败坏风俗、耗费财力,于是颁布禁令。但作为 一项人们喜闻乐见的、庆祝丰收欢庆节日的活动,摔政最终又重 回民间,流传开来。当时,还出现了女子摔較。

封建统治者如秦二世、隋炀帝、晋武帝、北齐、后赵的君主 均对摔跤有浓厚的兴趣。据史料记载,秦二世因看摔跤比赛,连 宰相李斯有国家大事求见都被拒之门外,不予接见。封建统治者 的爱好与倡导对摔較运动的广泛开展也起了一定的作用。

以强盛的国力为依托,以朝气蓬勃的世俗知识分子为主体的 唐文化,表现出一种无所畏惧、兼容并包的开放的文化气象。在 这种文化氛围中,唐文化不仅大量汲取传统(或当地)文化的因 子以丰富、激活、改造华夏文化,而且还大量地输入域外文化, 给唐文化增添万千气象与无限活力。同时,唐文化在接纳、消化和改造那些域外文化之后,又将这种带有明显华夏特征的活泼的 文化以高势能文化的姿态向四周输出、辐射,构成更为壮阔的唐 代中华文化圈。可以说,唐文化的开放性,正是其兼容性的基 础,命兼容性又

是其宏阔博大的根本保证。宋代文化的心态全面 走向成熟,诗人文化趋于柔美典雅,与此同时世俗文化也是全面 开花,异彩纷呈。

唐代皇帝中的许多人,如唐宪宗等,都酷好摔政。据史料记 载,有的皇帝自己还亲自摔較,如五代时后唐庄宗李存勖就很会 摔跤,声称谁能贏他,可以赏给一个州刺史的官做。由于封建皇 帝喜爱这项运动,因此,在皇宫里建有“专业队”,有专门的摔 政选手。在唐代,这些选手属左、右神策军(即皇帝的卫队), 这些选手叫“内等子”,专为朝廷盛会表演。民间则有“瓦市相 扑者”,在集市庙会上卖艺乞钱。唐玄宗,特别是唐穆宗后,每 位皇帝都嗜于此道。

由于唐代始行武举制,用考试办法选拔勇武人才对武术的发 展起了促进的作用。摔較作为一种文化形式,在当时已具有相当 影响。唐代对摔政的称谓除“角抵”、“相扑”之外,又称为“手 搏”。《旧唐书•敬宗李纪》中记宝历年间敬宗“观二军,教坊、 内园分明驴鞠,角抵。”

宋人所著《角力记》成为目前发现的古代仅有的一部有关角 抵和相扑的书籍。唐代的角抵称为相扑,相扑与角力有所不同, 当时的角力可以使人伤残或死于非命。统治者爱看角力士拼死相 搏。宫廷中有相扑建制,称为相扑朋。在左右两军中有专门从事 相扑的力士,并出现不少相扑高手。从唐代开始,拳击运动逐渐 兴起,所以,现在日本人仍叫拳术为“唐手”,和摔跤相比,它的规 模还很小,历史也短,但拳术的兴起和发展标志着古老的摔跤运动 中击和摔两种技巧的分离,摔跤逐渐向以摔为主的方向发展。

宋代设有“左右军”,相扑分官府御用和民间两类,宫廷中 有了明确的编制,训练日渐完善。宫廷设有内等子,属军头司, 有相扑手和剑棒手,以相扑为主,是全国水平最高的相扑手。他 们的任务有三:一是为皇帝、后妃表演娱乐;二是为宫廷宴乐所 用;三是做宫廷护卫。以民间结社组织为主体的民间练武活动蓬 勃兴起,为民间武术传授1交流、发展创造了有利条件。《水浒 传》第七十四回写燕青和擎天柱任原相扑,就对这种有击有摔的 比赛做了细致而具体的描写。

宋代,除将相扑作为兵卒军事和身体训练手段之外,还作为 宫廷宴会主要的助兴节目,并进行专门的相扑组织管理和训练, 对相扑手有严格的甄别、考试、选拔、晋升、赏赐等一系列制 度,宋王朝每逢宫廷宴会、节日、御宴等,都有两军表演相扑助 兴。当时,宫廷中专门豢养的“内等子”名额有一百二十人,额 内有管押人员:上将各二名,上阁五对,下等各八对,剑棒手各 五对,与做预备祗应。三年一次,挑选更换,重新报人额,其管 押等,亦三年一变更,当殿相扑考核,技术佳者,赏赐银两,还 有提升充当军头的机会。宋代民间相扑高手颇多,仅《武林旧 事》就列举了赛关索、董绕大、董急快、王急快等五十三人,他 们相扑技艺高超,在各项比赛中享有盛誉。

北宋已有女子相扑,南宋民间还有相扑社,有专门的场地训 练。当时出名的女相扑手有器三娘、黑四姐等数十人之多。南宋 抗金英雄岳飞遗留下来的岳家军相扑遗风流传至今,山西人民还 保留着挠羊的山西摔較,独树一帜。

宋代皇帝中的许多人,如宋敬宗、宋武宗、宋仁宗等,都酷 好摔跤。由于摔跤运动的广泛开展,在这个时期,摔跤在技术上 有很大的提高,但在比赛方法、规则、技巧上都和现代的摔跤有 显著的不同:它不是纯粹的摔跤,而是有击和摔的混合运动。也就是说,在比赛时可动手打人,因此,往往会打伤或打死人。

元朝是蒙古族贵族建立的王朝,它对广大汉族人民和其他少 数民族实行残酷的阶级压迫和种族压迫,为了防止人民反抗,元 朝统治者严禁民间的反抗运动。《元典章》规定:“学习相扑或弄 枪棒”,就要处以重刑,他们认为只有这样,才能使“恣悼之术 不作,凶悍之技不传。”在元朝统治者的严禁下,相扑很快就衰 落了。蒙古族本身有摔跤运动,叫“巴邻勒都”,它与宋代的相 扑不同,而和现代的“自由式摔跤”相似,即摔倒后,仍然相 搏,以对方两肩着地为止。蒙古族贵族也喜爱摔跤运动,有自己 的选手和摔跤队。所以,相扑被禁止后,摔跤运动并没有终止, 只是形式有所改变。

元代统治者严禁民间私藏兵器和练武活动。蒙古民族原来生 活在大漠南北,以游牧为生,放牧之余,以骑马、射箭、搏克为 乐。一方面可以强壮身体,另一方面也用于军事、战争及武进士 的选举。据《马可•波罗游记》记载:“海郡王的女儿爱扎鲁克, 提出谁能在搏克上战胜她便与之结婚,如输给她,赔偿良马百 匹。”不少王公贵族公子都不能与她匹敌,这段历史在草原广传 为美谈。

朱元璋建立明朝后,一反蒙古族的风俗,力图恢复唐宋旧 制,因而大力提倡相扑运动,相扑在宫廷、民间又有所恢复。但 因为拳术在当时有了很大发展,削弱了相扑的重要地位,所以 击、摔结合的相扑,始终没有恢复到唐宋时的盛况。而明代许多 记述“角力”、“相扑”的历史资料,实际写的都是拳术。

明代,也有专门研究相扑技术的机构。《万法全书》就绘有 以摔打为主的相扑画面。当时的相扑列人六御之内,为军队训练 中心的武技。明末,农民起义战争和沿海一带倭寇的骚乱,困扰 明代朝廷。为了平息外扰,明王朝派遣官员出使日本,这样相扑

术传入日本国。

跟以往的少数民族人主中原一样,自满清人关后,统治者也 曾采取过一系列的民族隔离政策,但这丝毫不能阻止民族融合的 历史步伐。满汉杂居,满人渐渐改变旧俗,转而沿袭汉民族的文 化习俗。民族间的文化在很多层面上有了大规模的交流,同其他 体育运动一样,

摔较也成为民族文化交流的一部分。

明亡之后,大批明朝降臣人仕清廷,更直接促进了满族统治 者的汉化。清代的善扑营代替了角抵班子。摔跤运动风靡全国, 不仅在平地摔,又进一步发展到马上摔较。

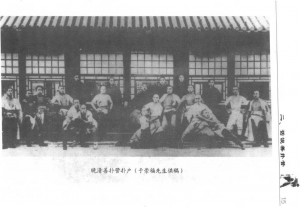

清代,统治者大力提倡相扑。侍卫府专设有“相扑营”,后 称之为“善扑营”,专为宫廷表演相扑取乐,平时担任宫中守卫, 御试武进士时充任执事。善扑营编制有三百名相扑力士,均从八 旗子弟兵中挑选组成,由正都统统领,下设翼长。善扑营分东、 西两个营。相扑力士满语称“布库”,俗称“扑户”,又称“扑 虎”。布库分成头、二、三、四这四个等级,头等最高,按照等 级给薪俸。善扑营还是专门研究提高相扑技术的机构,善扑营里 每个扑户自练绝活。中国跋术发展到清末已有较高的水平了,讲 求“四两拨千斤”的技巧。民间称“扑户”为“官腿”,又叫 “官跤”。民间练較术的叫“私练”,又叫“私跋”。

“布库”是满语,汉语的意思为“撩脚”,也就是通常说的摔 跤。随着布库与角抵比赛等方面的雷同,布库与角抵的名谓也开 始混称,大多常以“扑”字为记号,“善扑”一词逐渐取代了 “布库”。布库也从原先的脚力取胜,发展到以臂、脚、腰三功结 合的善扑,这是在吸取汉族角抵技能之后而形成的带有全面性的 摔跤方法。中国近代的摔跤运动到此大体完备。布库原是满族固 有的徒手摔跤方式,主要以脚法为主,兼带擒拿之技。布库具有 独特的满式风格,是满族人民擅长的技巧,这种布库形式,多

于脚的使用,以勾、掠、绊、撇为攻击招数,一旦负者倒地,不 得再攻。这与近代的中国式摔跤极为相似,汉族的角抵常用手臂 搏斗,亦用腰功制服对方,蒙古族的摔跤在对手倒地之后仍可压 击,二者与布库还稍有不同。

由于康熙皇帝亲自提倡,布库戏在清代前期就已风靡一时。 大凡宫廷宴乐、礼宾、集会和时令佳节,皇宫要在大庭广众面前 进行布库表演,场面十分壮观。皇帝到木兰围场围猎之际,还要 进行“塞宴四事”的四项活动,其中布库的比赛竞争尤为精彩激 烈。当时蒙古族也派出摔跤手,与清廷的布库名将角斗。比赛 中,清廷的布库手屡占上风,往往技高蒙古人一筹。现存故宫博 物院的《塞宴四事图》,就真实地描绘了布库比赛的场景,从多 角度绘出精彩的摔政动作,具有很高的史料价值。

原始的布库自成一种体系,与汉族的角抵相扑、蒙古族的搏 克并称中国近代摔跤运动的三大来源。布库是满式摔跤,同汉族 流行的角抵有一定的区别。汉族角抵历史悠久,流派众多,其招 式手法变化无穷,攻防技术全面,兼有力量和技巧高度结合的特 点。尤其是传统的角抵方式允许用手臂搏击,这就比布库多一套 攻防招数。因此,汉族角抵的搏击能力受到满族布库手的喜爱和 重视,布库逐渐从角抵中汲取精华,改变原先单一的脚法攻击方 式,这样布库与角抵互掺其长,融会贯通,其比赛规则也开始趋 向一致。

清廷还建立了善扑营(亦称善扑处),专门搜罗和训练善扑 能手。在某种意义上说,善扑营是清王朝成立的国家摔跤队,专 门选拔训练优秀的摔跤手,其技艺超群者往往得到皇帝的奖励和 提拔。善扑营注重与营外强者的对抗比赛,尤其是定期同蒙古族 的摔较手较量,在实际搏斗中提高善扑技能。善扑营之所以能够 称雄于清代,原因也就在这里。

清朝的善扑营,不但进行摔较的训练和比赛,而且担负着侍 卫宫廷、擒拿罪犯、制服强寇的使命,许多江湖奇侠都败在善扑 营的手下。清朝时,俄国人在中国依仗身体强壮,经常欺凌百 姓,善扑营的高手们曾制服过这些俄国人。陈康祺《郎潜纪闻二 笔K己载:“恶人虽高大强壮,举足不灵,善扑者从其后踢之, 扑地不能起……”不难看出,掌握了娴熟技法的善扑手,因其脚 法精妙而达到了相当高的水平。

清朝历代皇帝极爱摔跤,以显示他们的勇武。随着封建王朝 的衰落,一些跤坛高手迫于生计卖艺,但是不管任何朝代的跤 手,都不乏抵御外辱、扶危济贫的英雄好汉,他们以浩然正气谱 写了可歌可泣的篇章。

清亡之后,善扑营扑户散流于各地,有的成为摔跤老师,有 的为了养家糊口,在街头卖艺。民国年间,北平天桥、天津三不 管地带、南京夫子庙等地是摔较卖艺人最为集中的地方。

民国初年,山东济南镇守使韩复渠的武术教官马良为复兴武 术运动,开办新武术传习所,聘请武术专家传授新武术,1916 年,马良著的《新武术摔较科》一书提倡摔政运动,南京中央国 术馆成立伊始,马良任教务长将摔跤列为正式授课内容。1935 年及1948年,在上海举办的第六、七届运动会上,摔跤被列为 正式比赛项目,在这两届运动会上,还有女子摔政运动的表演项 目。民国初期,民间出现了许多拳社组织,进行了一些较大规模 的武术表演活动。然而,旧中国处于半殖民地半封建社会时期, 政治、经济、文化、教育都受到帝国主义和封建主义的影响,武 术发展的步伐极为缓慢。

中华人民共和国成立后,武术成为社会主义文化和人民体育 事业的组成部分,受到了党和国家的髙度重视和热情关怀,摔政 才正式成为一项竞技体育运动。新中国成立后每年都举行全国摔 跤比赛,第一、二、三、四、六、七届运动会上摔跤是正式比赛 的项目。随着我国国际地位的提高,中国式摔較也逐渐得到各国 人民的接受和喜爱。

我国民间也曾多次派团、队到各国表演、访 问。改革开放以后,还派了不少专家赴国外讲学和担任教练。目 前中国互联网上除了亚洲之外,在北美、欧洲许多地方都设有中 国式摔跤的网站,在巴黎还举行“巴黎市长杯”比赛,这些都标 志着摔跤已经走向世界并成为世界体育的重要组成部分。

中国的文化曾经辉煌一时,对于李唐文化,英国学者威尔斯 将之置于七至九世纪的世界文化的背景之下,做了这样的论述: 在整个第七、八、九世纪中,中国是世界上最安定最文明的国家 ……当西方人的心灵为神学所痴迷而处于蒙昧黑暗之中时,中国 人的思想却是开放的、兼收并蓄而好探索的。可以说,中国传统 文化是一个横向的、静态的、文化“源”(狭义)的概念。

所谓的中国女化传统,就是中国传统文化中绵延流传、通古 贯今的文化内涵。这大体上包括自然科学、人文科学的各个门类 的思维方式、文化样式及其价值取向,包括中国各民族的生活习 惯等等。仅仅从观念文化、价值取向、思维方式等方面说,中国 的文化传统就既有儒家传统、道家传统、佛家传统,又有儒、 道、佛三家合一的传统,还有各少数民族的文化传统。

从中国式摔较历史我们不难看出,它与任何事物的发展规律 一样,也经历了曲折的由波峰到波谷、再由波谷走向波峰的过 程。开放的文化给中华文化带来了活力,但并没有动摇其华夏文 化的本质。中国传统文化是具体的、丰富的、多元的和多层次 的。它既有精华、也有糟柏。它在发展过程中,还不断吸取新的 东西,融入外国文化,不断改变自己的内容和形式。诚然,域外 文化的大量输人,对中国人的文化生活和风俗习惯都产生了巨大 的影响。陶孟和在《国粹与西洋文化》中说:“每个民族在长久

的历史演化中,除了逐渐地改变了自己的文化形式外,还不断吸 收了许多外来的文化。所谓中国的文化,如果从语言、生活方 式、思想方面仔细考察,乃是一种混合物,乃是由汉族、苗族、 波斯、印度、蒙古族、通古斯族,还有间接的希腊罗马,或者还 有其他的民族所融化而成的文化。”但中国文化的内核并没有因 此而发生改变。

越是民族的就越是世界的,只有民族的才是世界的。在全球 一体化的今天,只有很好地继承传统文化,才能在世界文化之林 里体现出自己的民族特色,才能够丰富世界文化,获得世界的尊 重。历史留存下来的文化遗产,不仅是我们民族文化的瑰宝,也 是我们这个伟大民族生生不息不断前进的见证。

我国在第五届全运会时取消了中国式摔跤比赛,在广大群众 强烈要求下,第六届又恢复了这项比赛,但在七运会把10个级 别调整为5个级别。八运会没有中国式摔跤项目,八运会后各省 市、各地区也解散了专业队。从此,中国式摔跤一蹶不振。少数 民族地区为了应付民运会、农运会,也只能在比赛前临阵磨枪, 搜罗一些民间跤手参加比赛,投入的经费少得可怜,远不及一个 足球运动员一年的收入。

这些事实也不难说明在继承中国传统文化、开展中国式摔跤 的道路上还存在不少的困难。中国式摔跤是华夏财富之一,是我 们的国粹之一,这项各民族人民都很喜爱的体育运动不能从我们 这一代人手中丢弃,它不仅是历史,还应该有辉煌的现在和令人 憧憬的未来。我们应该采取较前辈更加科学的态度对待传统文化 和现代文化,以公平、合理的态度,以宏大、开放的气度,继 承、发扬传统文化。

二、话说羞昌

(―)善扑营旧制的兴衰

努尔哈赤是清朝的开国之君,起兵之初的老营侍卫章京拜唐 阿两处均选扑户手任之。女真族是游牧部落,善于打猎和摔跤。 打猎之家称猎户,会摔跤之家称扑户,努尔哈赤之子皇太极继位 以后对摔政手也非常重视,对于人品出众技艺超群的摔跤手也都 予以重视。

据传说历史上曾发生过“一跤定干戈”的故事。天启年 (1632年)正月,皇太极与蒙古王公三会盟,双方商定不动干 戈,一跤定乾坤,互选派最优秀的跤手相搏胜者方的王者为君, 负者方的王者称臣,结果皇太极的扑户手取胜,平定了满蒙之 战。从皇太极时代开始,朝廷便提倡“满语骑射”,并把摔跤列 为军事必修课。

因此要说摔跤,就不能不先说说善扑营。

善与擅同义,扑者相搏,擅长相扑之人编为一个军营,名为 善扑营,是清朝的一个特点,善扑营经历康熙、雍正、乾隆若干 代,直到宣统年间,共计200余年,涌现了大量跤手,誉满天下,因此善扑营就成了摔跋的代名词。

满族人善骑射,爱摔跤。每当喜庆、节日或狩猎毕,常在一 起举行摔跋比赛。摔跋手们身穿褡裢,“出则两两作势,各欲候 隙取胜,续则互相扭结,以足相掠,稍一失即拉然扑矣。”(《清 朝野史大观》)“康熙朝定制,选八旗勇士之精练者为角抵之戏, 名善扑营。凡大宴皆呈其使与外藩部之角抵者争较,优胜者赐茶 赠以旌之。”清朝定“满语骑射”为国策,包括王公大臣、八旗 子弟以能演练布库戏为荣。在清王朝统治全国267年中有几位皇 帝善布库戏。

善扑营分左、右两翼,即东营和西营,东营在交道口大佛 寺,西营在西四牌楼北报子胡同旃檀寺。善扑营由侍卫处统领, 设总统大臣1员,都统、副都统皆由王公贝勒担任。下设协理事 务翼长2人、副翼长6人,均由侍卫章京等担任。善扑营摔跤手 叫扑户,善扑营设善扑人、勇射人、骗马人(包括骗骆驼),另 外设有营务人员,教习(教练员)笔贴式,拜唐阿等职。善扑营 定员为200人,勇射人50名,骗马人50名和蓝领侍卫等名额。 清宫中的侍卫名额虽有固定编制,但并非一成不变,在《钦定八 旗通志》中也提到:“其后拔补俱不拘定数”。所以各营员额只是 个大致数目。在上三旗570人的侍卫名额中,包括内务府等机构 中的执事侍卫人员。上驯院21人,尚虞备处36人,善扑营,什 榜处无定额。善扑营左右翼长(称之为钢儿达)负责日常训练和 比赛工作。摔跤手叫扑户,扑户分头等扑户、二等扑户、三等扑 户和它希密(又叫候等儿)。善扑营扑户的挑选有一定的严格标 准和程序,扑户、它希密皆由八旗子弟竞选。技艺成熟者由各旗 推举送往善扑营试艺挑缺,人营应试叫挑缺,选中的为前五军候 等儿(它希密)。据史书记载:善扑营扑户经选拔可为大清侍卫。 侍卫的选拔不定期,有时三年,有时四年。每次选拔皆由领侍卫大臣主持,善扑营扑户人选侍卫后,为善扑侍卫。定期进宫应 差。侍卫分头等侍卫(正三品)、二等侍卫(正四品)、三等侍卫 (正五品)、四等侍卫(从五品)。善扑营的扑户还有外番扑户和 回子扑户。扑户们有特殊地位和优厚的生活待遇:侍卫俸禄为一 等侍卫俸银130两、俸米65石;二等侍卫俸银105两、俸米52 石;三等侍卫俸银80两、俸米40石。扑户除日常收入外,还可 得到宫内的例赏和帝、后的三节两寿的宴庆表演、外巡随扈、行 围狩猎等赏赐。扑户们一般都拉家带口,全部收人养家糊口有 余,在当时可谓小康水平。

善扑营的扑户们日常人营演练摔跤、骑射、骗马、跳骆驼, 即弓、刀、石、马、步、箭。日常训练在沙性土地上进行,比赛 则在毡毯上进行。比赛时,扑户们身穿硬质棉布短袖开胸上衣, 叫褡裢。腰系用路轮毛制成的绳带,叫中心带。下身穿长裤外穿 套裤(没有裤挡和裤腰,只有两条裤腿,用三根小带同裤腰带相 连接)。腹前系一条彩裙,叫水裙,脚穿高腰靴子,称之为官腿, 靴腰儿上有前后两个凸肚,颇似螳螂肚,叫螳螂肚靴子。民间跤 手穿矮腰儿靴子,叫私练/上场前,扑户们内穿跤衣(褡裢), 外穿帔篷,辫发扎紧盘于头上。比赛时配有四夷音乐〇两营间也 经常组织对抗赛,两营跤手以抽签对抗的形式进行比赛。善扑营 的比赛形式,相当于现在的蒙古搏克,一政定胜负,不分体重级 别,胜者由此升迁。它希密胜三等扑户,升为三等扑户;三等扑 户胜二等扑户,升为二等扑户;二等扑户胜头等扑户,升为头等 扑户。头等扑户可挑战钢儿达。每场比赛同时摔若干对。比赛的 胜负由任职的亲王、贝勒裁决,按坐次分正座和偏座。跤手将对 方摔倒后,要高声报号“给王爷请安”,正座或偏座发给胜者一 根红签,作为凭证,注册登记。历年大赛为腊月二十三叫灶王 对,正月十九叫宴九大赛。届时,皇帝率文武百官、皇亲国戚、王公贵族观战,叫小金殿观較,扑户们由此晋升。扑户每人编有 统一的号码,由善扑营向皇帝进花名册。宴九大赛则有蒙古等跤 手参加。另外两营之间经常组织对抗赛,由于东西两营皆在寺庙 附近,扑户们去营里叫上庙。善扑营每到冬天要举行隆重的祭地 仪式,由翼长率全体营官扑户焚香上表,晒场封地,停止训练。

行围狩猎是满族人的传统习俗,皇帝每次出猎善扑营为近 侍,官员2个,扑户70人,其他各营人员不等,由护卫统领、 前锋统领合派管营大臣3人,护卫参领、前锋参领合派营总3 人,统率各营之众,各负其责(《清会典》)皇帝在城内或郊区 活动,随扈护卫人数均相应减少。皇帝亲往圆明园、南苑猎场、 天坛、地坛、先农坛、雍和宫和西苑、太庙等处时,其各营官兵 之数亦均按例增减(《清会典》)。

浏览1,549次