世侄情亲作首徒

周光耀老先生翻开叶问咏春故事的第一页

一位武术家的诞生,有许多的偶然和无奈。咏春宗师叶问,本来过 着风流洒脱的生活,当日军铁蹄践踏他的家乡佛山之时,生活因此变得 穷困的他,为了答谢接济也好,为了一份世交的情谊也好,他教功夫 了。周光耀,是他的第一位弟子。

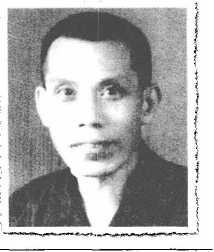

生于1926年、现居广州的叶问宗师首徒周 光耀老先生能接受笔者们的访问,是何等欣幸 的事情。话说回来,也是拜电影《叶问》所赐; 当《叶问》在广州上映时,周家因故事中提到 棉花厂,提到咏春,便产生好奇,在质疑故事 是否与他们的家族相关时,今日已更名为周仲 明的周老先生被女儿问到周光耀是谁,“我就是 周光耀了! ”这个答案带给周家一刻的惊奇, 也给访问当日带来了一刻的哄堂大笑。据周老先生称,他跟叶问宗师学了七八 个月咏春后,便到了广州升学, 之后也定居于此,家人只知他略 懂咏春,但曾经追随叶问宗师学 过咏春的往事,周老先生在家人 亲友面前一直没有提及。

叶问宗师与周光耀老先生的 尊翁周清泉是好朋友,因世交的 关系,与周光耀及其兄周灿耀也 十分熟稔,而且亲如子侄,爱护 有加。当周清泉离开佛山到上海 营商时,问公更与灿耀、光耀兄 弟往来密切。“我们三人经常一 起出入,很多时都到佛山的郊区 行行玩玩,到蟠岗、到陈恭受那 边,到这里、到那里,藉以打发 日子……”周老先生提到当年跟 叶问宗师的亲切交往,不禁露出 欣悦的笑容;“他总以‘肥仔灿、 肥仔灿’来称呼我的兄长,他叫我‘六仔’,我排第六。”在抗战期间,叶问宗师没有职业,日子便在闲游中 度过,“兄长有所小店,卖点古物和旧家锟,赚点钱,便与我们四处游玩…… 平时下午,我们会一起上茶楼饮茶,但很悭俭,开盅茶吃件松糕便算,没有 钱,也只得如此,过一天算一天。”

纱店拜师同学数人

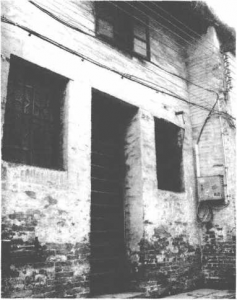

电影中提及的棉花厂,其实是据周家开设的“联昌花纱店”来做艺术加 工的。周光耀老先生说,该店位于佛山永安路139号,是他的祖父周汝庚到 广西打工后积累资金而开的;“他由上海办一些洋纱到佛山卖,或会到沙宣洋 行买些印度棉花回来转售;‘联昌花纱’在佛山很有名,很受欢迎”。周老先生 的解释令大家知道,“联昌花纱”只是一所洋纱零售店,并非一所加工棉花的 工厂,“当年我们就在花纱店货仓拜师,在店的铺面学习泳春”。

原来周老先生之所以成为叶问宗师的首徒,来自 兄长周灿耀的鼓励;“兄长问我:‘你学不学功夫?学 吧,叫问叔教你,他很棒,他所学的是味春功夫。’我 便在兄长的鼓励下向问叔开口,问叔向来都喜欢我, 他说:‘你想学,我便教你。’”周老先生还忆述了 1944 年当他还是十七八岁青年时拜师的情形:“拜师礼在货 仓的二楼进行,跪拜、斟茶,还邀请了经常驻足在钟 白石医馆对面当抬轿工的松叔作见证人……我们没有 封利是,问叔教我不讲金钱,只为交情! ”叶问宗师 在佛山的开山弟子,除了周光耀老先生外,还有郭富、 伦佳、陈志新、吕柏应、周细强,“参加拜师礼的,只有我、郭富、伦佳、陈志新四人,其后吕柏应、周细强才加入。”据周老先生 称,拜师之后,他还称呼叶问宗师为“问叔”,至于郭富等其他弟子怎样叫便 忘记了。当年,叶问宗师主力教周老先生及郭富二人;已学过很多家功夫的 郭富,正在花纱店旁边两个铺位的油糖铺工作,他主动提出一块儿学习,问 公也答应了。当年一起参加拜师礼的,如今尚有三人健在,陈志新到过多个 戏班工作,二三十年前因肺病逝世;其后加入的吕柏应也不在了,至于身材 比较瘦弱、当年住在花纱店货仓、是周光耀的同姓兄弟的周细强,则现居佛 山沙坑。

举艺数月其后丢疏

“晚上,问叔就在铺面教我们,收了铺,有地方……”周老先生记得,他 们一星期大约学两三次,每次两三小时,“铺面的后方是货仓,这里装设了 木人桩、沙包,又有刀、棍等兵器……货仓的二楼有几张床,供人留宿;这 里有天窗,不热,没有货便可打功夫。”在周老先生的记忆中,他于1944年 开始学咏春,于1945年8月离开佛山,到广州升读中学;在学习味春的七八 个月期间,他已学过小念头、寻桥、标指等拳套,也接触过木人桩、八斩刀 及六点半棍等器械,至于黐手,更是经常的活动;“不过,现在我什么都忘记 了,只记得小念头……”虽然与叶问宗师熟稔,而且是开山弟子,因为那时 并不轻易拍照,当年学功夫的情况,没有相片留念,而问公曾交给他的书籍, 如今也不在身边了; “问叔曾把一些关于点穴、跌打的书籍交给我,但我也没 有带出广州,我的木桩也卖了,卖给开香铺的继叔……”除了因为升学而将 功夫放下外,原来新中国成立后,因为政治思想的转变,周老先生曾经接受劳改,学过的传统武术咏春,既没有练习,也没有再 提。“现在,我每天只在公园打一遍太极和小念头,运 动一下。”数十年前学习过的咏春功夫,经过岁月的洗 礼后,今天成了周老先生的健身玩意。

开明敎学弟子感恩

被问到有没有见过 叶问宗师出手跟人家较 量时,周老先生很快便 回应道:“没有……”有 关问公昔日如何应用他 的功夫,如何接战御敌, 大抵年轻时的周老先生 没有问过问公,问公也 没有主动的跟他提及, “……他是师傅,我也不 好意思多问。”事实上, 周老先生自言,当年学 功夫,只为强身健体, 他天性也不爱打架。

因为这个与交手有 关的话题,周老先生反

而联想到叶问宗师的交游和教学:“问叔会带我们去看宝叔的玩法,宝叔是天 海楼的点心师傅,他教当楼面的岑能学咏春,岑能当时十七八岁……”叶问 宗师此举,除了反映他在佛山有好些咏春友好外,在教学上,也极有意义, “事后问叔便告诉我们,他们‘飞脬’了;后来岑能跟阮老揸学,便把‘飞 靜’的问题改善过来。”问公在教学上,原来也重视比较,让学生透过不同 角度的认知来强化自己的所学。阮老揸即阮奇山,是叶问宗师师兄吴仲素的 弟子,跟叶问、姚才合称“咏春三雄”;阮、叶二人交情甚笃,“阮老揸经常 来花纱店看我们玩功夫,也教我们黐手。他比问叔大十年八年,身形跟问叔 接近,但略高一点,驼着背……教我们黐手时背也驼着,但手法很好。”

转益多师,是学习的良方,叶问宗师态度开明,让弟子参观其他师傅的教 学,也容许其他师傅教自己的弟子,不难想象,作为弟子的周老先生,当年也会 因此而获益。“我感谢问叔全心全意的教我们,毫无保留。”当被追问欣赏问公哪 些地方时,周老先生作了这样的回应:“他有学养,谈吐好,讲解亦好;其他门 派的特色,他会告诉我们,蔡李佛、洪拳、太极••••手法如何,都会提及。”

家境艰难为人开朗

其实,当时没有职业的叶问宗师,生活拮据,“我的兄长不时接济他,我 也送过两次米到他的家门,他家附近房舍破落,他的家也残旧非常。”当时问 公的外观,周老先生也记得清楚:“他穿唐装短打,灰色为多,没有钱,少穿 长衫,平头装、伯父鞋,身体扎实,偶尔吃两口‘大头熟’(熟烟)……”然 而,在周老先生的印象中,叶问宗师安贫乐道,在访问中提到问公的性格时, 周老先生多次说道:“他很开朗!”

有关周老先生何时到广州读书,叶准师傅称,应 该在1947至1948年间,而不是周老先生所言的1945 年。叶准师傅因抗战时家境贫困,便于1941至1945 年间到广州工作;1945至1948年间,叶问宗师出任警 职,家境好转,叶准师傅便由广州回到佛山,跟十多位家境不俗的青年过着 “二世祖”般的生活。那 群“二世祖”,有李善、 凌鸿思、张叔陶、陈突、 黄国华,也包括追随过 问公学拳的周光耀、陈 志新、吕柏应,以及周 光耀的亲戚陆泽光、杨 大牛、杨二牛。“二世祖”没有工作,每天只管玩音乐和打球;球打过了,

便租一个酒店房间洗澡更衣,休息闲聊。抗战胜利 后,南海县的第一届运动会,他们也组成了业余队 伍参赛,其后,周老先生才跟杨二牛一起到知用中学 读书。1984至1985年间,叶准师傅于别后三十多年 到广州白天鹅宾馆跟他重逢;2009年,他们因电影 《叶问》之故,再次见面。叶准师傅认为,问公其后 再没有教周老先生等功夫,是因为他于1945至1948 年间担任警职,无暇兼顾。

前辈小档案

周光耀老先生,今名周仲明,生于1926年,佛山沙坑人。父 祖三代营商,祖父周汝庚于佛山永安路开设“联昌花紗店”;父 亲周清泉,曾到上海、香港营商,但因生意亏蚀,兼之好赌,家 族的物业,如位于佛山松桂里的、香港九龙塘尾道的,也都于抗 战胜利后时期变卖。

叶问宗师与周清泉交好,因此与世值周灿耀、周光耀往来密 切;1944年,叶问宗师基于交情而教周光耀老先生咏春功夫。周 老先生学艺约七/乂个月而止,及后到广州的知用中学读书,所学 的咏春功夫也放下了。

新中国成立后,周老先生的家庭被视为“开明工商业地 主”。周老先生于毕业后先在一所羽毛厂中当文职,其后经过劳 动及自我思想改造,再回羽毛厂中当工人,服务社会。曾经学过 传统武术咏春功夫的往事,也因此没有提及;到了现在,周老先 生只以他仅能记得的小念头来健身。

如今定居广州的周老先生,在佛山尚有亲人;居住在錦华路 筷子里的祖母伦杏刚于2009年逝世,他的二兄周荣耀的儿女仍在 佛山生活;同为叶问宗师首徒之一的同姓兄弟阄细强,现年八十 岁,居于佛山沙坑海南村。

留得童心可驻春

招丽澄大夫纟面怀重旱时亲近间公的往事抗战胜利后,叶问宗师从事警界工作,闲暇时,跟咏春同道往来甚 密,而生活亦稍为安定下来了。富有幽默感的他,彳艮讨小孩子的欢喜, 同门兼同事的女儿招丽澄,便在他这个生活相对安定的时刻接触过他那 颗真摯的童心。

中山、澳门的名中医,叶问宗师是她的世 伯的招丽澄大夫,于2009年6月与阔别数十年 的叶准师傅重逢了。因为电影《叶问》红遍全 球华人社会,兴起了招大夫一见叶准师傅的念 头,因为同门的引介,大家在中山石岐东苑路 招大夫的永昌别苑见面了,彼此以师兄妹相称 的他们,谈到童年往事。

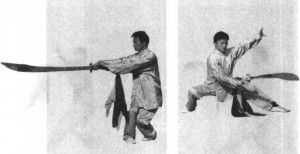

招丽澄大夫是佛山、中山著名跌打医师兼咏春师 傅招就的女儿,自幼便学习咏春拳械,年轻时又在父 亲开设的医馆学习与实习医术,幼承庭训,家学渊源, 便练得一身功夫和一双回春妙手,也自然对本派功夫 和同门特别爱护。电影《叶问》令咏春功夫再度火热 起来,招大夫甚是高兴,她说:“现在是我们的时势, 大家前途无限……”“咏春在国内流行起来的日子不太久,现在好了,不让其他功夫专美”,招大夫又轻松地说道。据招大夫忆述,在1950年以前,即广州解放以前,咏春是一门择 人而授的拳种,多家传,少公开教授,着实不太流行i而晚春功夫有反擒拿 的功能,又曾一度被列为禁拳,民间不得教授。招大夫曾在著作《武林点滴》 中确认叶问宗师在香港发扬咏春及令咏春遍布世界,她对近年咏春多了华人 学习,有这样看法:“尽管学起功夫来中国人没有老外们专注,多了人学甚是 好事!”

习武有得

招大夫精通医术,对于咏春拳在养生上的功能,有独到的 见解。

她认为本门拳术,除了搏击技巧实用外,如能勤于锻炼,持 之以恒,拳不离手,做到身体四肢并用,便能刺激体内的血液循 环,加强血液流通,关节肌肉筋骨亦得到磨练。

人体筋骨肌肉运动越多,便会越发达有力。在日常生活中, 最明显的是右手使用比左手多,因此右臂比左臂粗壮;用臂者臂 健,用腿者则腿强,是显而易见的。练习拳术的人,身体四肢并 用,所以手足发展均衡,从而使精神健康赝素提高,增强人体的 抗病能力。有诸外,必强于内,练武所练的不只是手脚筋骨,也 对体内的五脏六腑以及各个器官都有增强的作用。

凭着招大夫的医学知识,加上数十年的习武经验,她认为咏 春着实是一门强身健体与攻击自卫并重的拳术。

世交情重当旱孺慕

被问到有没有见过叶问宗师时,招大夫霎时两眼 一瞪,肯定地说:“见得多哩!”叶准师傅忆述,当年 初见招大夫时,她大抵只有餐桌般的高度,叶、招两 个家庭,时有往来。“问公很爱到我家。”说起来,招 大夫的口吻仍相当亲切;问公于抗战后担任佛山警察 局刑侦队队长,招就师傅也是刑侦队的一员,是问公 的助手,“当年他们是同事,抗战胜利后,目1945至 1949年间,大家的往来最为密切。”

招大夫在《武林点滴》中指出,当日军铁蹄由北 而南,践踏中华沿海大地时,各地人民自发组织武装力 量,招就师傅就在佛山培训大刀队;到佛山沦陷,招师 傅跑到当年称广州湾的湛江行医教拳;抗战胜利后,他 回到佛山,在担任刑侦队的工作之余,于1946至1949 年间在南海、佛山的众义体育会教功夫。招师傅在湛江 生活时,也就是叶问宗师在佛山坚拒为敌所用,因而生 活拮据的日子;招师傅在湛江教泳春,问公也在家乡教 周光耀、伦佳等人。

“问公来到我家,我爱坐到他的大腿上摇……”招 大夫忆及也面带笑容,“爸爸与他闲聊,我不爱坐到别 的地方,他坐下来我便坐到他的膝上;他也爱逗我,经常说:‘阿妹,过来给我摇一下……’”叶准师傅也有相 似的记忆,童年时期,叶准师傅看见问公跟他的两个妹 妹玩耍,也爱将她们放在腿上,问公仰卧着,双腿折曲, 小腿与身躯成水平,全身成一个反“Z”状,而妹妹就 坐在小腿上摇来摇去,有时被抛上抛落,父女嬉戏,其 乐无穷。招大夫还补充说,与今天照片中一样爱穿唐装 和爱剃光头发的问公,大腿瘦削,“我取笑他说:‘你的 大腿没有肉哩……’他回应道:‘好啦,我就多生一点 肉给你摇。’结果,他还是没有长过多少肉!”

招大夫有一首《真元的道:

韶华掠眼似云烟,寸寸光阴应自珍。 身处江湖抒壮抱,胸怀家国作明人。 欣逢盛世能增寿’留得童心可驻春。 且喜须眉无老态,光风荠月好精神。

在“真诚话”中,招大夫显其 胸襟,今日已年逾古稀的她,依 然精神饱满,对答如流;这除了 与她每天工作前都把小念头、寻 桥、标指打一遍有关外,也一定是 她至今仍然“留得童心”所致,言 谈间,招大夫也引述自己这句佳 句——“留得童心可驻春”,很有人生体会。问公不就是这样吗?爱亲近小孩、爱逗他们开心,爱用他们的语 言跟他们讲话,结果得享高寿;叶准师傅大抵受爸爸遗传,又或是身教所致, 八十五岁依然爱穿球鞋、T恤,一边胳膊挂着背包四处走。由招大夫的忆述, 看到她与叶准师傅青春永葆,也容易联想到问公那“留得童心”的风仪。

德朮俱尊同门永系

谈到叶问宗师的功夫,招大夫说:“虽然他身材瘦削,打起桩来,砰砰作 响! ”招就师傅师从陈华顺公的儿子陈汝棉学习咏春,问公曾学陈华顺,彼 此源出一脉,加上大家一起工作,声气相求是可以料想的,•招家树立着木人 桩,两位同门闲谈论武,一起练习交流是寻常事。“他的膀手十分厉害,劲力 十足……”招大夫肯定的眼神里展现了佩服之情,“不过,跟他玩竊手时,他 总爱让我,‘哎唷,又给你掴一巴掌……哎唷,又给你打到心口……’他的疼 爱、对后辈的鼓励,当年只是八九岁的我也是十分明白的!”

叶问宗师德术俱尊的一面,以及他与招家的密切关系,给招大夫描述出 来了。解放前,问公曾给招就的徒儿彭南师傅指导拳套,到了香港,问公又 收曾跟招就学习的侄儿招允为徒,彼此的关系,不因时地的迁移而疏远。今 日,招就咏春、彭南咏春、叶问咏春各成系统,而因缘际会,招大夫的孙女 刘漪琳小姐,曾跟随问公的徒孙、电影《叶问》的出品人冼国林师傅学习咏 春拳术,招、叶两家的密切关系,又像“留得童心”的达士般常驻青春。

这篇访问除了得到招大夫亲口所述外,资料来源,多本于她送赠笔者的 大作《武林点滴》及《乐斋酬唱集》,谨此言谢。

前辈小档案

招丽澄大夫,1937年生,原籍佛山张槎。自幼随父亲招就学 拳学医,尽得所传。

1957年获选代表石岐出席武术活动,其后加入广东省武术 队,参与北京市的全国武术观摩大赛,获优良成绩•,丨960年以后 更被聘为中山县武术比赛裁判员。

1 962年在中山县卫生局属下的石咬医疗单位任骨伤科中医。 1979年,招大夫移居澳门,继续与丈夫一起行医习武;招大 夫的尊夫林永昌师傅,是龙形派宗师林耀桂的得意弟子。

招大夫热心公益.,且对中山情有所钟,如今已逾七十高龄, 仍坚持于每星期五的下午在自己的别业永昌别苑为乡民义诊。 招大夫于医、武以外,亦好书法、诗词,著有《武林点滴》 《乐斋酬唱集》行世。

少长忘年同食宿

徐尚田师傅与问公共度艰难岁月

活在大时代之中,许多事情是由不得自己规划的;最终,叶问宗师 在改朝换代的时刻到香港来了,而香港的咏春传奇,便从饭店工会开 始。外表达的他,思前想后,不无感慨;跟他同住同食的大弟子徐尚 田,见证了他这个人生的转折点。

于1950年秋继李民成为港九饭店职工总会 秘书的徐尚田师傅,因工作之便,于1951年元 日拜当时正在该会教功夫的叶问宗师为师,开 展了他一生的咏春生涯。饭店工会最先开班时 有梁相、骆耀等七八人,时维1950年的农历 五月,而徐师傅就在数月后加入了拳术班,成 为叶问宗师在香港的第一代开山弟子;“学习 的地点就在会中,人少在厅中练,人多则上天徐尚田说来还津津乐道。

经:济萧条开班不易

“当年拜师很简单,不讲学 费,只有斟茶和封利是。”徐尚田 师傅提到,当时的生活实在艰难, 他当秘书,月薪一百四十元,有 了正职,收入稳定,算是幸运儿。 梁相、骆耀是饭店业的同工,梁 做厨房,骆做楼面,但工不常开。 与梁、骆结拜的,有刘明、刘迪、 王巨、关兴、许权,除关、许二 人外,其他都一起学习咏春拳; 经营米铺的许权特重义气,对叶 问师徒照顾有加,一百七十多斤 一袋的大米,不时免费送到,解 决了他们的饭爨问题。“只是几条 菜、几片肉,便是一餐,梁相、 骆耀也经常回来用膳,”徐师傅还 想起当年说,“就凭我们弟子间的 有限收入,应付了师徒的生活开 支,偶尔我们给师傅一点资助, 新年合资给他做一袭唐装。”

原来拳术班开起来也不太顺 利,最初七八人,不久只剩下二三人;事实上,当时工人失业严重,花得起闲钱学功夫的不多。1951年底、 1952年初,他们便想到在饭店职工总会位于上环的公安分会开班,增加生 源;徐师傅便与师兄梁相到分会宣传叶问宗师的功夫,没有示范,只凭梁相 一人的口才,一下子为叶问宗师增添了四十多名学生,学费每月五元,一星 期两课;加上有街外人加入,后来班中人数总维持在十多二十人之内,叶问 宗师的生活总算有了法子。在公安分会一收便多了四十余人之时,大家都很 雀跃,还请照相馆上门拍下了一帧大合照。

——问公身手——

咏春善于用手,但脚也毫不逊色。徐师傅看见问公有次问徒 儿说:“你估计我单脚站着,你能否把我拉动? ”于是,问公便提 起其中一只脚,脚凌空成水平状,任徒儿拉扯,结果,问公丝毫 不动,徒儿反而被问公用提起了的脚拉到跟前。

在饭店职工总会同住期间,某夜徐师傅陪问公散步,走到水 渠道附近,有一扒手向问公迎面走来,一碰之间用一张卡片抽•去 了问公插在襟前的钢笔,然后在问公身边走过;一瞬间,问公发 现钢笔被偷,便猛然转身,顺势朝扒手的臀部踢出一脚;扒手随 即远飞二三米,身躯擦得流血,险些儿头撞石柱。

徐尚田师傅还记得很清楚,“我跟在问公的后面走,那人一 中脚,便在我身边飞过,我以为他会撞柱了,要拉也拉不住;当 时我的心实在砰砰作响……”最终问公把钢笔取回,那扒手则在问公一声“算你运气好”下被放走了。问公刹那间发出的一脚直踢,亦有如此威力。

同住会所出入与共

徐尚田师傅在职工总会任职,因此也在这里住宿,问公在这里教功夫, 也住在这里。一个五六十岁的长者,跟一个二十来岁的后生同宿共食;“很多 时我们都一起出入,一起到白杨街街市买菜,晚上一起散步……”徐师傅至 今仍印象深刻。其中印象犹深的,是在很多个冬天的晚上,他们都会黐起手 来;问公惯用冷水洗澡,因此洗澡前需要热身。“我们只是盘手,盘手到身体 暖了,问公便去洗澡;初时我觉得怎可以只用冷水,渐渐的,我也受到他的 影响,养成了冲‘冻水凉’的习惯。”

职工总会只租用了一个住宅单位中约三十平方米的大厅作办公室,单位 的前方有一个面积相近的“骑楼”,后方还有一条长走廊和几间房间,问公与 徐师傅有时睡在大厅中,有时睡在“骑楼”内,因为早上出入的人多,天亮 时大家也得收拾铺盖。职工总会的文件不多,每天上午花几个小时左右便可 完成;徐师傅在工作时,问公便在大厅与“骑楼”内活动。到了晚上,大家 又再把帆布床开出来就寝,徐师傅笑着说:“各自躺在帆布床上,一般交谈不 到三句,我便昏昏入睡了!”

散步是他们二人的生活习惯。“吃过晚饭,洗好碗,我们便出门去了。很 多时由大南街步行至油麻地加士居道拔萃书院,我们在路边的长凳坐一会便 回去。”被问到平时朝夕与共、晚上又一起散步,少长二人会有什么话说时, 徐师傅没有太多的忆述,他记得问公看见路上有什么,会跟他说说,基本上 话题没有固定,但罕谈自己到香港前的背景。有时,师徒二人会走到北河街 的北河茶楼饮夜茶、听粤曲;四毫子,有一小碟花生,有茶,可任意听唱; 要若点唱,消费则为五毛钱。经常在北河茶楼演唱的有徐柳仙、冼剑丽、辛赐卿、张月儿,“那里的常客,一般都上了年纪;听得兴起时,有些会折叠报 纸来打拍子。”徐师傅称,当时他还年轻,粤曲不太懂得欣赏,“但师傅喜欢, 我也乐意奉陪……我们很多时都只是听唱而没有点唱,经济欠佳,饮夜茶只 是偶然一次的节目而已。”

习武有得

徐尚田师傅在学习咏春时自觉身体瘦弱,硬朗的玩法不一 定适合他。他特别向往叶问宗师给他说的梁碧故事,问公经常强 调,虽然碧公的手很柔软,但发起力来可以很大,徐尚田师傅渐 渐便朝着这条路发展自己的咏春功夫,问公也认为,徐师傅这样 走是对的。

在多次的公开表演中,我们可以看见,徐师傅以“老弱” 的身躯,4氏档二三百磅外国大力士的前推而不被动摇,又可以寻 桥的低膀手一扬,把几条大汉推倒。徐师傅称这种力量为“念 力”,是由基本拳套“小念头”发展出来的。

今天,徐师傅特别重视“念头”的教学,他尝试很多的方 法,希望弟子可尽快掌握“念头”。他认为,手法招式等技击 术,很多人都可教,学者也容易掌握,“念头”则不然。人的肌 肉愈发达,愈不能放松,愈窒碍“念头”发出威力,倘若掌握个 中的三昧,所发出来的力量,可以增大几倍。无怪乎徐尚田师傅 于咏春门内有“小念头王”的美称。

弟子渐多有敎无类

因为在公安分会开班的关系,弟子的来源扩大了, 不久问公便在中环士丹利街开班,私人教授十多人。 公安分会的拳术班有会外的人士加入,较特别的,是 这时有四位在街市工作的女弟子入门,其中两位学得 较出色的叫佘美琼和李银欢。“她们都持续学了很长一 段时间,公安分会以外,她们有时也来饭店工会…… 佘美琼较瘦削,李银欢较壮大,功夫都不相伯仲。”徐 师傅说起来也带欣赏之色,

“佘美琼很有胆,她肯试,肯打! ”被徐师傅誉为有胆 量的佘美琼师傅,真的有实 战经验,她的事迹,成为咏 春界的美谈。原来佘师傅某 次在挤迫的巴士上遭人非 礼,便即时在车上与那汉子 起了争执;大家你一言我一语,就在车站下了车。与那 汉子同行的竟有三人,更 在车站跟佘师傅动起手来, “结果,他们有二人当场倒 下,二人跑了……”提到这桩美谈,徐师傅还嘻嘻地笑起来了, “其后还有两名较年轻的女弟子加 入,但始终都是佘美琼和银女的功 夫最好。”

因为饭店工会改选,梁相落败, 问公曾一度与徐师傅搬离大南街, 住在同区的海坛街,“门牌我已忘记 了,大约在街头街尾的中间,背向 海边。”在徐师傅的记忆中,他们租 住了某唐楼四楼的单位,“骑楼”连 厅,三米多乘三米多;但深水埗区, 品流复杂,该单位的尾房,经营供 人吸食大烟的勾当。这时,问公除 了在单位教十多人外,也到附近的 汝州街三太子庙教授庙祝友人李汉 功夫,“同时学的,有对面街天祥衣 纸铺的四五名伙计。”徐师傅也一起 到那里,他笑称:“有时我们在庙内 的右边玩功夫,问公便在左边玩天 九。”当时庙内除了要学功夫的李汉 外,还有几位庙祝,更有一位常客, 是唱曲的盲人;在问公指导过弟子 该如何练习后,便跟他们一起耍乐, “很有趣,他们打的是开声牌九,我们在一边练习,一边听着他们叫出牌九的名称,打一 只,叫一只……”徐师傅解释,因为参与牌局的有盲 人,他们便得这样。

当再回到饭店工会后一两年,问公与徐师傅便搬 到油麻地利达街去。徐师傅笑称,他与问公每人只得一个皮箧、一床棉被,搬到哪里都很方便。“那里也是一个三米多乘三米多的 大厅,很宽敞;木桩则放在厨房,教桩时不让未够程度学习的看见……”利 达街今天已在地图上消失了,原址已改建成大型屋苑,徐师傅描述说:“由公 众四方街(今称众坊街)往海滨走去,在油麻地警署右方的第二条街便是利 达街,它与公众四方街平行……单位在二楼,门牌也同样忘记了……”问公 在公安分会、士丹利街、海坛街、三太子庙、利达街教功夫,徐师傅都当上 问公的助教,“在利达街时,我教一个早上,午饭时便上班去,三两小时后回 来,又再帮师傅……那里维持有十多人学习,学生的经济环境也较可观……”

浏览1,369次