陈式太极拳第二路,即第二趟架子,俗称“二套”,又名 “炮捶”。二套开始,直做到第一个单鞭止,即从预备式、上步 金刚捣碓、懒扎衣、六封四闭到单 鞭这五个动作,与第一路的完全 相同。所以要重复做这五个动作,

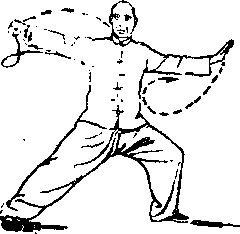

是为了先做几个柔软的拳式来舒 展筋骨,以适应练二套的要求。因 此,本章中关于第二路的动作说 明,从第一个单鞭以后说起(胸向 南)。单鞭以前的四个拳式动作说 明,详见第一路,此处不再重述。 图1

为便于叙述,第一路太极拳图解

中的图1 一26及其说明在第二路图解中就不再重复,而其中的 图26则列为本图解的图1。关于图解的说明,也详见第一路图 解。

第六式搬拦肘(胸向南)

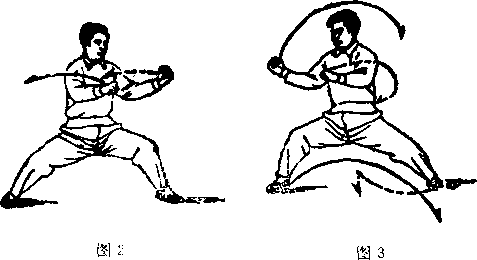

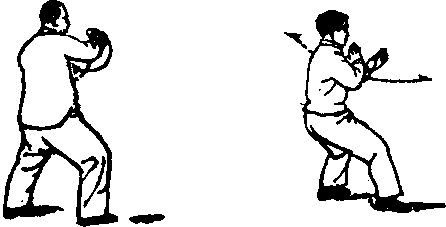

动作:重心微右移,同时,右勾手在右侧小顺缠变拳,并 使拳心朝上,左掌变拳自左而下逆缠至胸前;紧接着重心左移; 随重心左移时,左拳经胸前向左以拳眼横击发劲,右拳自右向 左也以拳眼横击发劲,两手左拳心朝上,右拳心朝下(图2)。重 心右移;随重心右移时,两手左逆右顺缠自左向右以拳眼横击 发劲,左拳心朝下,右拳心朝上(图3)。

要.点:

此式有左右两次发劲,须紧接着做。自单鞭过渡到向左发

171

劲,须先将重心微右移,然后发劲,以达到蓄而后发的要求。发 劲时,重心的移动与两拳发劲须一致,以求得劲整。

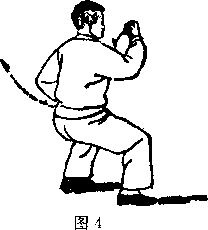

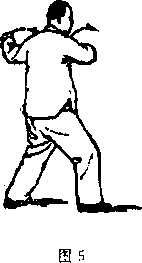

第七式护心捶(胸向东北)

动作:重心全部移于右腿,左脚提起,身体左转,右脚蹬 地跃起,随即左脚落地,右脚也跟着向左前(东南)斜方落步。 随着转体的同时,左拳逆缠向右里微上提,即随转体向左后下 方弧形顺缠至左腰侧,拳心斜朝右上;右拳先逆后顺缠随转体 自右而上经右额前侧向左.随右脚落步的同时下击(图4)。左

拳顺缠向左举至高与肩平,右拳顺缠里收(图5)。左拳自左而 前经右拳外侧向下向里,右拳自里向外,两拳在胸前交叉而过; 随即两手顺缠,左拳里收,右拳以近腕部的拳背向前棚出;同 时重心下沉(图6)。

:

太极拳动作,凡要放大其圈,必先缩小其圈,这是为了加 强棚劲,使在“气贴脊背”条件下,将内劲贯串而达于掌根。当 双手在胸前做里外左右双逆缠丝的放开时,即形成右前左后的 合劲作用;最后,如^字形使两圈会合于胸前以护住心口;同 时渐次缩小其圈,形成蓄劲如开弓,以加强棚劲。

第八式拗步斜行(胸向东转东南)

在上式双拳护住胸部之后,双拳放开为掌,并做右顺左逆 的缠丝,相合于胸前。此时右手在上,左手在下,右掌心向左, 左掌心向上。接着仍做右顺左逆的双分(图7、8、9)。然后,再 双合于胸前,但此时右手已转下,左手已转上,掌心均向下。接 着右手又转上,左手则转左,同时身法提高,右腿提起,左腿 独立,双掌合住劲(图10)。待再转为开劲时,使右足落地一

图9震脚而变为实。接着左足向东北迈转一步,右掌顺缠由前向右 下沉。同时,左掌逆缠向右上作弧转;转到左掌向左开时,右 掌适在右顺缠向上到右耳边。这时左腿为实,乃是起势。接着 右掌在右耳边转半个圈再向右前逆缠放开;同时,左掌微向右 逆缠后,即向左顺缠地开放,成为双开劲。此时,胸向南(图 11)。

图9

此式当右足落地时,是右手开,左手合;等到左手转向左 外开时,右手又转到右耳边为合。由于左合右开和左开右合,促 使内气盘旋地下沉;最后,在完成此式时,左右两掌同时在双 逆缠之下双幵起来;等开到头时,又以双顺缠双合起来。在双 合时,双手的手指须向上竖起;同时,双肘的内劲亦须一合。接 着,立即气沉丹田,重心也同时转到右足。此式由于开合变换, 配合震脚和左顾右盼的旋转,导致气不得不下行,是一种行功 练气下沉的基本功夫,也是最易使人感觉到最后气沉丹田的_一 个拳式。

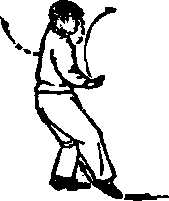

第九式煞腰压肘拳(胸向东南)

动作:在上式斜形的两掌分幵之后,右方的右掌用顺缠,当 转往上时,将掌变拳置于右膝的上 方。同时,左掌在左用小上顺缠成 拳与右拳遥相对于左上方合住劲。

裆口下沉,形成低的圆裆;足从左 实变为右实,此时胸向南(图12)。

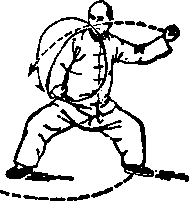

第十式井揽直入(胸向北)^

动作:左足提起向右方作180 度迈出,使胸转向北。左拳变掌,并 随着左足由上斜向胸前下方一个 按劲,劲在掌根。同时右拳顺缠,亦在下沉时变掌,翻转掌心 向上使近腰左。旋转时以腰脊作中轴。此时右足为实(图13)。

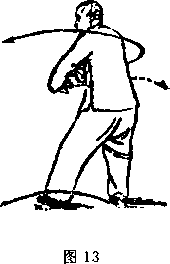

第十—式风扫梅花(胸向南)

动作:在完成左手由上而下按的180度后,接着由右手接 替左手的挣脱劲,以顺缠从下而后上釆地转180度;至右上方 时,又转为逆缠的开。同时,左手在下逆缠向左下方分开,形

成双开劲。此时,左足为实,并作为旋转中轴;右足随身右转 而横迈于左足的西边。最后形成如图14的姿势。此时双手皆已 变为双逆缠。

要点:

以上三个拳式的作用,主要在于第八式双开中的右掌:假 定已被采拿,因此先在一小顺缠将掌变拳的同时,就顺着采的 要劲,转而下按地转过身来。这是用连随以求解脱的基础。在 转身时,同时用左掌的下按劲和右掌的上提劲,使左右两手上 下一震抖,以达到解脱的目的。在这样大转身的过程中,必须 使劲沉着地旋转,方法是不许平旋,而须使旋转从上而下(按 合时),再从下而上(棚开时),以期在沉着中达到连续的解脱 作用。这种大转身的缠丝,最易使人产生“缺陷”、“凹凸”和 “断续”的现象。因此,若要避免上述缺点,其要点是在两膊相 系之下的棚住劲,同时运用腰脊作中轴,使能棚着旋转,产生 活如风车的旋转惯力。在旋转过程中,先向后下180°—按合劲, 以加强其沉着性;同时不停地再向后上180°—搠开劲,最后完 成360°的大转身。在劲别运用上,上半圆是以左手为主而旋转 的合劲,.下半圆是以右手为主而旋转的开劲。这样使内劲不断

176

地外显而达到弓背,也不致再产生缺陷等缺点。

第十二式金刚捣碓(胸向南)

图16动作:上式完成时,用的是左右双逆缠的双开劲。此式乃 是由左右双逆缠的开劲转为左右双顺缠的合劲,使气注小指。此 时左足为实(图15)。合后又转为上下逆缠的双分劲,当达到右 上左下的终点时,右掌一转而变为拳,再由上顺缠而下;同时 左掌逆缠至小腹前,掌心向上;最后是使右拳落到左掌心内的 一合劲;同时,在左足为实时,右足提起震脚于地(图16)。

图16

要点:

在做完360°大转身后,内气要象车轮向四周动荡,而后再 下落到丹田之内,并加以捣实,这是此式的主要作用。它由左 右的相开相合转为上下的相开相合并震脚时,可使气更加捣实 于丹田内。这种震脚可轻可重,主要以能运用意气下达为主,并 不在震脚的轻重。因此,除了用检验震脚的声音以测定劲的整 与不整外,还须看能否做到动静相合的功夫,以达到一静无有 不静。

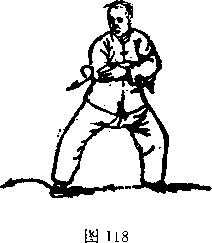

第十三式庇身捶(胸向南)

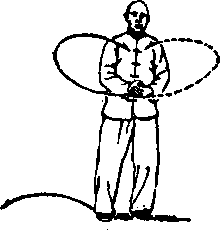

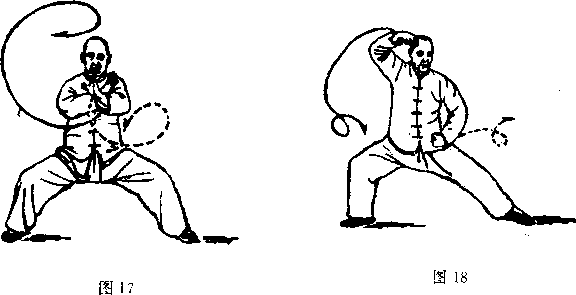

动作:从上式之后的一合劲做起,双手皆向下左右逆缠的 分开;在双开的同时,右腿向右横迈半步;开后再合,此时双 手由下向前上继续逆缠,最后把左手放在右手外方,合于胸前, 形成开胯圆裆,左足为虚(图17)。这种由合而开,开后再合, 是紧凑的小开小合。接着右掌向右后转向外方逆缠成拳,左掌 向左下逆缠亦成拳。双分后,右拳从下向右上逆缠,再从头前 而过。回转左方。当左拳逆缠到左胯间时,右拳突然撇身而回, 向右上方发出肘劲;重心移右,右腿转实,全身随着向右 沉, 裆亦随之放低。(图18)

在含胸拔背之下,由双逆缠丝紧缩其圈以加强双臂棚劲内 的弹性,能起一种披身环形的蓄劲作用。它主要是练右手和腰 脊,由大圈转为小圈,以加强蓄劲(内中同时具有向右的肩靠 劲),.最后,由一小圈进为无圈,将劲贯串到肘尖上去。因此, 它是一个紧凑运动的拳式,要求在双逆缠丝的相合下,继续以 双逆缠丝缠转过去。在缠转过程中,必须做到内劲无缺陷和无

断续。故其要点在于运用腰脊作中轴;当右手以逆缠开始而转 到面前再逆缠一大圈时,须表现得节节贯串。当再由逆缠转到 顺缠并突然又一转为逆缠向外右上方发出肘劲时,要求看得出 劲起于足跟而形于肘尖。

第十四式撇身捶(胸向南转东南)

动作:在上式左拳置于胯间发出右肘劲时,假定置于胯间 的左拳突然被采,则这时就顺 着采的要劲,先以右顺左逆的一 小圈,身躯略向右转,右脚为实,

接着即以左顺右逆的翻转拳背,

以扨劲向左侧反击出去。同时,右 手以小逆缠向着右后方放劲,以 保持平衡(这是双开发劲)。但发 劲须专主一方,本式以左方为主,

右方为宾,故右拳属于放劲,而 左拳则为发劲。同时,在发出时 右腿为实,胸向东南。(图19) n:

当左缠到左胯间而左臂又被采时,为了不丢不顶,适应采 的要劲,应顺着对方要劲的方向,向左方用捌劲击出。这是直 截了当,以求解脱的着法。因此,本式以左拳反击为主,但击 出的根源却在顺缠旋转于右上的右拳,通过它再将内劲缠丝式 地贯注到左臂中去。

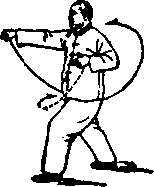

第十五式斩手(胸东南转北)

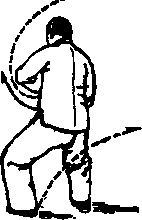

动作:此式假定在上一式“撇身捶”的着击中没有得到解 脱,就再顺着要劲的方向跨上右步;右手以顺缠自右后向上随 身翻转过来,并相合于左手之上;在被采的左手突然上提的同

时,右掌缘如刀下斩,形成左上右下的 双开削竹势,并辅以右足下沉的震 脚。这是跨上右步,使双手处于自 己的方圆圈内,是两手一足同时并 用的着击挣脱方法。此时,胸已转 北。(图20)

这是二次解脱左手被采的方 法。采劲中最常用的方法是迫使对 方不易连随的向下压迫的采,使被采者 不得不趋于跪势,因而不得不采取手领身的上步,以加速“右 斩”、“左提”和“震脚”等三者齐施的解脱方法。因此,在右 手不断劲的要求下,用小顺缠的旋转以上右步,使被采的左手 处于自己的方圆圈内,.这是以轻制重的基本方法。上步前和上 步后以及下斩时,尾闾均须正中,切不可因下击而使尾闾前倒。

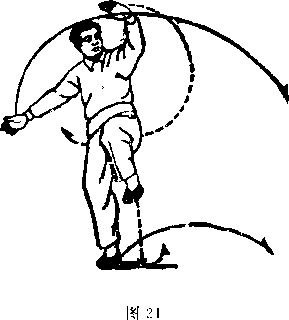

第十六式翻花舞袖(胸向北转南,再转东北)

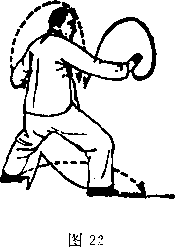

动作:假定二次解脱还未成功,也就是在上提下斩之下还 不能将对方采手斩掉,就要以身躯的翻转劲作进一步的解脱,也 就是顺着对方向上抗拒的斩劲,突然跃起;左手逆缠上提绕过 头顶,并翻过身来。这是自下而上的大转身。翻的惯性力由左 手领导。此时,右手亦用逆缠由下而上加以辅助,并用双幵劲 跃起身躯和转过面来。同时,左脚上提,并带动右足亦随之上 跃。这一动作包括有双臂及肩靠劲来解脱被采之手。(图21,此 图是跃起转面的一瞬间)接着,在继续自上而下的旋转过程中, 当左手在左侧由逆缠转为顺缠向下,则左足同时落地一震脚。这 是左手和左足同时进行的动作。当左足落地而右足向右前方上 步,右掌则同时逆缠从后上转为顺缠,并向前下用掌缘砍下

(砍时与劈架- 的砍劲一样同时,左手成拳顺缠向左后方为 宾地击出。此时左足为实。(图22,此图是旋转身躯落地一砍时 的姿势)

上式斩手解脱法的特点是双方手臂都在面前,力的作用点 对双方的距离皆相等,而本式“翻花舞袖”的转身则运用了身 法及腰脊的旋转作用,使力作用点的距离突然形成悬殊的对比 (自己近,对方远也就是说,使解脱点离对方远,离自己近。 这种一近一远的关系,形成力矩大小的变换。转身后两足是左 足先落地震脚,右足稍后落地,这样,就加强了腰轴旋转的惯 性力,因而也加强了右手的下砍劲,是求解脱的又一方法的关 键所在。这种解脱是以右掌缘的下砍来接替右手顺缠翻转时的 旋转惯力的。同时,下砍时须松开且有弹性,这样才能促使下 一式能轻灵跃起。这种解脱也是以轻制重的又一范例,是一着 两用的具体表现,也就是说,解中寓击,击中寓解的双用法。所 以此式主要在一手解脱,另一手顺着旋转而下砍。

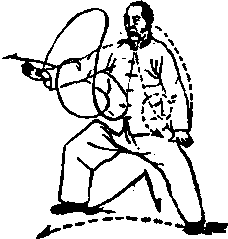

第十七式掩手肱捶(胸向东北转东)

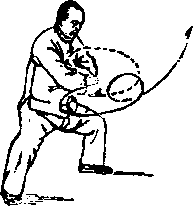

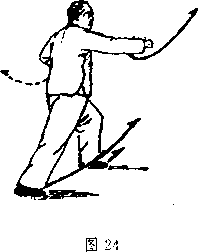

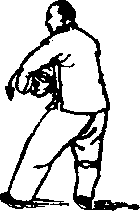

动作:这是以练习蓄劲与发劲为主的拳式,在第二路架子 内,凡是在特殊拳式之后,多是用它来联系起来。这是第二路 拳的第一个掩手肱拳。它借着上一式那一下砍的弹性劲,双手 以双顺跃起身躯,,并调换左右腿的前后位置,接着右足落地一 震脚为实,左足迈步上前为虚。同时,以双逆缠将全身的劲曲 蓄起来,缩小双臂的环形圈来加强蓄劲。此时,左手在上,右 手在下;右足虚而左足实。(图23)接着,下半节是发劲。发之 先,右手先做逆缠小圈置于腰际,拳心向上;同时左手相对地 逆缠,拳心向下.,这是左蓄劲。当右手在右腰际时,冇手下沉 其劲,并在沉着之中仍以逆缠用突发之势将劲向前发出。此时, 拳心向下。同时,左手相对地转为逆缠,将拳向后放劲以收回- 并置于左腰际。拳心向下。蓄劲时,右足为实;发劲时,左足 为实。(图24)

要点:

此式是第二趟架子中运用最多(六次)的拳式,其要点在 于加强练习“蓄劲如开弓”的劲。它是由含胸拔背作领导,使 两臂具有6字形的合住劲 在练习发劲时,要有将物掀起而下

挫的发劲。因此,上半节须如开弓以加强弹性,下半节更须有 如放箭深入箭耙之中的钻劲。这是使劲发得长远的具体表现。为 此,发劲之先要有下沉的小圈,乃使牵动的蓄劲与发劲两者合

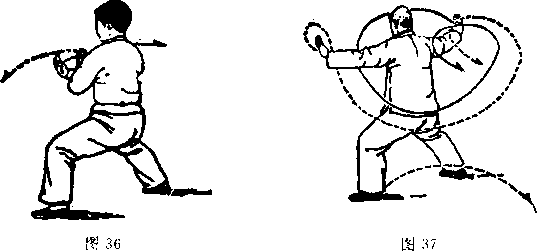

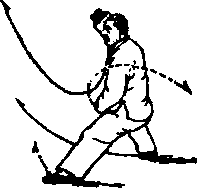

第十八式飞步拗鸾肘(胸向东转北,再转南)

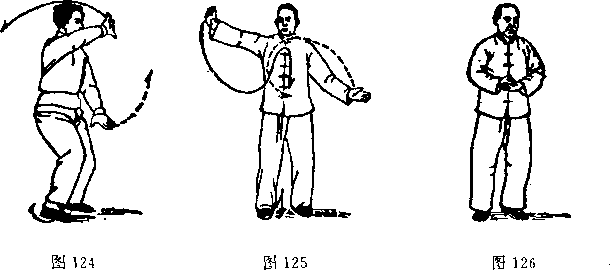

动作:在上式“掩手肱拳”的发劲后,双拳在原位一小逆 缠,前后合住劲;当右拳逆缠向前,左拳逆缠向后为开时,右 脚随之提起,并向前飞步跃进,落地为实。同时,以右足作旋 转中轴,使左足划弧超过右足,置于右足的东侧,使身腾空转 动270°。(图25)这是假定上式“掩手肱捶”在右手发出劲后被 人所采,不及收回而采取的拳式。对方是顺着发的方向要劲的, 为此,就不得不连随,以适应于人,用飞步顺应要劲。在顺应 飞步的过程中,向左自然地翻转身来,用背折靠劲来解脱被采 的右手,有类于一路的“玉女穿梭”各式,同样是跃步,但手 法不同。(图26)在转过270°大转身后,假定大转身的背折靠劲 仍不能解脱被采的右手,则在转身后,双手以双逆缠联合为一, 左掌心压在对方的采手上,使双臂形成一横向的环形,并以右

图26

肘劲前击。这是最后的一着两用,

是解脱,也是进击。转身后,右 脚实;发肘劲时,左脚实。最后 形成的拗鸾肘如图27。

这是最后用背折靠劲以解脱 被采右手的方法。因为旋转身躯 的关系,又可使力作用点的距离 突然形成对己有利的悬殊对比, 图27

以达到以轻制重.,是不求解脱而自

脱的拳式与着击。同时,此式不同于前几式的是把左掌压在右 肘间,并以背肘联合横击对方。这是一种压住对方来采的小臂, 以固定对方的采点,不使之变换,并把人横摔出去的一种特殊 拳式。因此,同样是一着两用。它的要点在于飞步而出之后仍 能立身中正地落地。尤须注意的是发出之后,仍须双臂曲蓄有 余,而不是十足伸直其手。因此须运用飞步而出以适合要劲。这 是一连串解脱动作中最后解脱的方法,也就是第二套架子练习 采捌和解脱采捎的举例。此式虽以肘劲前击,但其根仍在右侧 的背折靠劲。为此,其要领须在立身中正的基础上,方可得到 肘靠并用的统一。

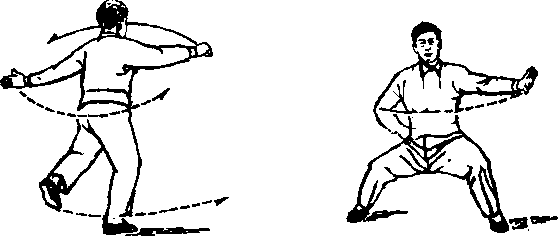

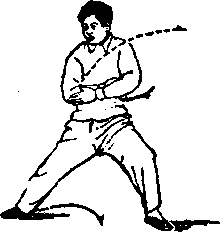

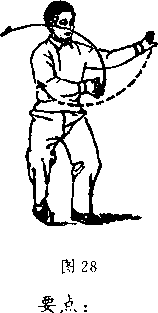

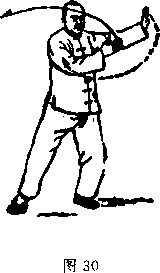

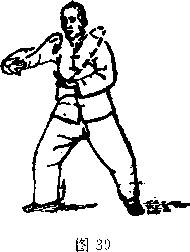

第十九式运手(前三,胸向南)

动作:双手同时往左、再同时往右,然后再往左运动,成 为三个运手,与第一路运乎稍异。在前式拗鸾肘的合劲后,重 心全部移于左腿.,右脚向前并步,以脚尖点于左脚旁;同时,左 掌逆缠向左运转,右拳变掌顺缠左运。(图28)接着重心右移. 右脚踏实,左脚跟先离地提起;同时,双手右逆、左顺缠,右 嗶经面前,左掌经腹前向右运转。(图29)接着左脚向左横开 --

184

步,重心逐渐左移,左脚踏实,右脚变虚;同时,双手左逆、右 顺缠,左掌经面前,右掌经腹前向左运转。(图30)

此式要在曲线缓和的运动下作左顺右逆和右顺左逆的缠丝 交换,并在不动步的条件下提腿和放腿,充分表现出手脚上下 相随的虚实划分的要求,这也是此式的基本要求。第二趟架子 经过了前几个跳跃吃力的拳式,到此可以调整一下呼吸运动。所 以双手在这种%字形的动作中,对运动的速度是可缓、可快的, 是第二趟架子自然分段的地方。

第二十式高探马(胸向西)

动作:做了前三个运手后,以左脚跟为轴,身体右转,右 脚跟离地;同时,双手右逆、左顺缠,右掌经面前、左掌经腹 前向右运转,当左掌运转至身右时,手心朝上。(图31)接着右 脚提起,身体继续微右转;同时,右掌顺缠经左掌下侧里收,掌 心朝上,左手逆缠经右掌上侧前推,掌心朝外面下方。(图 32)

第二十一式运手(后三)

图33图34动作:做了高探马后,接着双手以右逆左顺把右手转向右 前,而左手转向胸前。在此双手转换的同时,全身以左足为旋 转中轴转90°。同时,右足落地一震脚而变为实,左脚向左横开 一步,先以脚跟着地。(图33)重心移于左腿,左脚踏实,右脚 向左并半步,以脚尖先点地;同时,双手左逆、右顺缠,左掌 经面前、右掌经腹前向左运转。(图34)接着右脚踏实,左脚向 左横开半步;同时,双手右逆、左顺缠,右掌经面前、左掌经 腹前向右运转。(图35>

图33

图34

第二趟架子中有前三个和后三个运手,前三个胸向南;后 三个胸向北,动作的基本要求和作用皆相同,不再重述。因此, 本式要点也不再说及运手动作本身,而只讲由正面提腿做高探 马后转向背面的一转。此动作要求在曲线缓和、缠丝不断和内 劲贯串中转过身去,因此必须做好在转身过程中收回左手在胸 前逆缠的一个小圈。通过这一逆缠以挪转身躯,可将身躯及缠 丝悬空地变换过来。这样不但可使内劲不断,还能把内劲贯串 到下一个动作内去。所以本式也是练习节节贯串的一个难度较 高的动作。

为了容易做好转过身来,陈发科到了北京以后,为了使陈 式太极拳大众化,在这一转中加入云手及高探马两个拳式。这 样就没有了空中急转而贯串的要求,就容易做了。

第二十二式高探马(胸向北转西北)

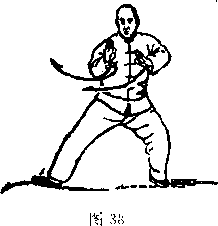

动作:在上式的右转肱掌以后,当身再向左转时,双手先 双顺地双合起来,使双手在胸前交叉而过,再双逆地双开起来。 合时左脚为实。(图37)开时右脚为实(图38)。这是一个联系 下一式的拳式,与第一趟中的“白鹤亮翅”是一样的劲,不过 双手高低比较分得平些,双腿跨得大些,要表现出圆裆。

这是一个由双顺而合,再由双逆而开的拳式,要求在合后 转开的过程中没有棱角和凹凸,使缠丝劲运到弓背上。同时,要 求在扩大而开展的姿势下,节节贯串地加强弹性锻炼,以提高 棚劲。合时应注意双手大指,并以左手指为主;开时则应注意 双手小指,并以右手指为主。

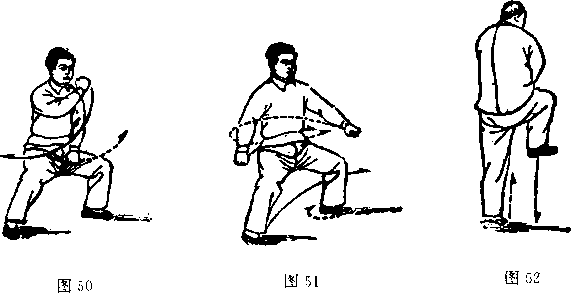

第二十三式连珠炮(一)(胸向西北转西)

动作:从上式的开劲到此式的合劲,是由双逆缠而合。此 时,右手逆缠到胸右,掌心向左外,.左手逆缠到胸前,掌心向 右外,双手在胸前一合劲。此时左足实,右足虚。接着,双手 顺缠前棚,同时变右足为实,当双手转双顺而下时,左足后退 一步,重心亦立即移左,坐左腿为实。在双手下塌时,形成全 身蓄劲之势。(图38)接着,双手又转双逆缠向前上方卷蓄起来, 变右足为实。然后双手又立即由前向左后顺缠而下。当双手下 塌时,又变左足为实。这是在前一蓄劲的基础上再加一蓄。最 后以双逆缠发出捌劲。此时右掌心向外,左掌心向下。在发劲 的同时,右足向前迈进半步,左足亦随之跟进半步,足跟铲地 有声。(图38、39)这是第一个连珠炮动作,本式共有三个连珠 炮动作。

本式适合于太极拳进入人圈内活动的开门手法。它的特点 是以主动旋转双手作为进入人圈的拳式。它的手法犹如推动水 磨一般,以左手的旋转于内来防御胸口,以右手的旋转于外向 前攻取。两手这样内外结合起来,不断地用左手加水料,用右 手转动石磨地运动。同时,双足以跟步的步法跟进。虽然不去 求沾对方,但只要旋转攻取的右臂某一部触及对方某一点时,就 可在触及处作为沾点,连随地粘着而变化万千。此式采用了 “以身进退”和灵活变换的中正身法,在客观上需要应变和转换 时,都有裕余,并足以支撑八面。其次,因为上式是展翅的双 开,因此本式首先须将它卷蓄起来,这是为了蓄而后发。同时, 为了发得更脆,在发劲前再缩小一圈,以进一步加强它的弹性, 然后沉着的发出劲去。发劲时,虽然右足为实,但为了 “中土 不离位”的中正关系,前足的实与后足的虚要求相差不大,以 便可以迅速旋转着向前迈进。

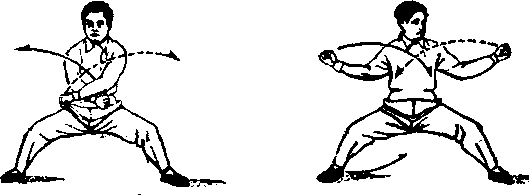

第二十四式连珠炮(二) (胸向西)

第二十五式连珠炮(三) (胸向西)

动作:在接做第二个和第 三个连珠炮时,右手由前上顺 缠向胸前,左手由左后下顺缠 与右手合于胸前。此时,坐左腿 又形成全身蓄劲。(图40)以后 由图40到图41的动作,与第一 个连珠炮同(即相同于图38到 图39的动作

这个拳式可以根据练习者 的需要,接连多做几个或者提出专练,它的动作与前几个连珠炮

同。但为了使整趟架子在结束时仍回复到原地,所以当此式多做 了几个以后,则后面的“白蛇吐信”也要同样多做几个,使做这两 个拳式的次数相等。其它要点与第一个“连珠炮”相同。

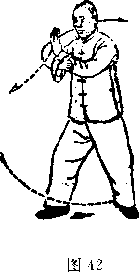

第二十六式倒骑麟(胸向西转东)

动作:在上式连珠炮的三次上步后,两掌相互双合:先将 左掌逆缠转向胸前,掌指竖起,掌心向右。同时,右掌逆缠转 护在左小臂之外,重心前移,右腿为实(图42)。接着,右手逆 缠向右后上,左手逆缠向左前下;同时提起左足,双手分幵,

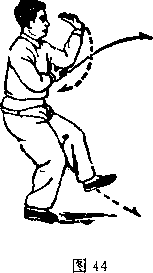

以右足为转动轴心,向右转180° (图43),转身向东;当转到东

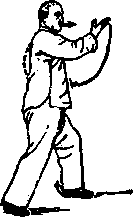

时,由开而合将身躯带转过来。此时右手在右下,掌心向下;左 手在左上,掌指竖起。此时,左脚随转体转过来后仍提起。(图 44)

以右脚为轴,左脚随转体跨过来时,上体仍不可前俯或后 仰。由于左脚随身体向右后转180°而反跨过来,所以取其倒跨 之意,称名为“倒骑麟”。

第二十七式白蛇吐信(一)(胸向东)

动作:在上式左脚倒跨过来后,

紧接着以右手向前顺缠为主的一小 圈,用指的捌劲击出。同时,左手在 后仍以逆缠配合右手向左后一齐发 劲。此时,左足前迈半步落地为实,右 足立即跟进,铲地有声,完成第一个 白蛇吐信的捌发劲。(图45)这个拳式 是人们不常有的拗步动作,要费些功 夫才能纯熟得劲,或者提出来专练。

要'点:

此式同样可以作为一种开门手法,为拗步进入人圈的方式; 都是以身进退,不许有俯仰倾斜的身法,避免在人圈内产生仅 能支撑一面的毛病。为了能做到纵横前后灵活变换,在这一拳 式内的虚实划分与“连珠炮”相同:亦要求小虚小实?,以便进 圈后,触及任何部分,就能得到顺遂的沾粘作用,所不同者在

①小虚小实,乃是指双腿的荷重分配比例:假定两腿荷重共计100斤,一腿 是55斤,另-腿是45斤,这样只要微微动一下,就可以很快将虚实变换过来;所 以功夫深者的虚实差别小,外显的圈儿也小。

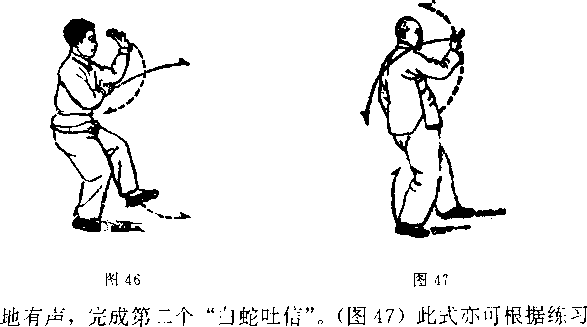

于前式连珠炮是顺步,此式“白蛇吐信”是拗步(有时为了簡 化易做,有人把第二“白蛇吐信”改做“掩手肢捶”,以后再做 第三“白蛇吐信”,这就比较容易做得多了)。练习拗步前迈时, 起初会有些別扭,因此必须多加练习。同时,这一拳式是短距 离的蓄发,所以必须含胸拔背,由脊椎带头,做到节节贯串和 劲由脊发。这是全趟架子劲由脊发的代表性动作。如仅由两个 手臂表现弯直的发出是不合要求的。若能提出专练则更好。 第二十八式白蛇吐信(二)(胸向东)

第二十九式白蛇吐信(三)(胸向东)

动作:上式“白蛇吐信”的蓄劲是由“倒骑麟”合势分转 后再一合劲来完成的。而这个“白蛇吐信”的蓄劲,则是在 “白蛇吐信”的发劲之后进行蓄劲的。这是两个“白蛇吐信”的 不同点。开始时,右手在前以顺缠蓄至胸前,掌心向左。同时, 左手在左,以逆缠转到左胁侧。蓄时双臂合住劲,重心后移,右 足为实,左足尖点地为虚。(图46)接着,右掌在前顺缠为主的 一小圈,用指的捌劲击出。同时,左掌在后,以逆缠配合右掌 一齐发劲。此时,左脚前迈半步,落地为实,右足立即跟进,铲

者的需要,多做; 个与“连珠炮”次数相同的白蛇吐信,

要点:同第一个白蛇吐信。

第三十式海底翻花(胸向东转西)

动作:这是一个特殊的拳式。

在上式右手向前发出捌劲后,即与 后面的左手双顺缠的交叉而合。合 后以右顺左逆的双开劲把身向右旋 转180°。此时重心移在左足,形成 独立的姿势。在转向西面过程中,左 右手成拳,右拳以拳背向下后击发,

拳心向前。左拳向上后击发,拳心 向右。(图48,自图48起直至最后

一图止,由于从前为陈发科老师摄影时都拍了动作反面的照,因 此后面所有的图照,以面朝读者为向北,背朝读者为向南,面 朝读者左面为向东,面朝读者右面为向西,后面不再重述) 要点:

这一拳式以运动肘关节为主。左拳向后上和左拳向后下的 上下击发,是少有的向后方的发劲,因此它的要点在于上下向 后发劲时要求保持身躯的平衡,

第三十一式掩手肱捶(胸向西)

动作:在上式提起右腿,双拳 在上下分别向后侧击发后,右拳以 顺缠微上提后,再以顺缠下沉,拳 背向下,右脚同时震脚于地。同时,

左拳配合右拳以逆缠微下沉后即上 举,全身重心全在右腿的一震上。待 右拳顺缠到拳心又向上,并加一下

沉劲后,再转为逆缠时将劲发出。发出之手,仍须留有裕余,不 可十足伸直。同时,逆缠上举的左拳一转为顺缠向后为宾的发 出,以保持有主宾的双发。(图49)

要点:同第十七式“掩手肱捶”。

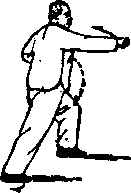

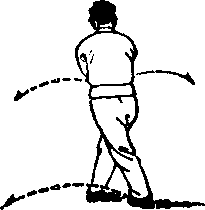

第三十二式转身六合(胸向西由北转南)

动作:由上式“掩手肱捶”的开,将在前发劲的右手顺缠 地收于左肩前;同时,左手逆缠伸于裆前。同时重心右移,身 体右转。(图50)然后接着两拳向左右分开。(图51)接着重心 全部移于左腿,以左脚跟为轴,右脚提起,身体向右后转;同 时,双拳合拢交叉于腹前,右拳在里,双拳心皆朝里。(图52)

第三十三式左裹鞭炮(_)

接着右足落地震脚。(图53)同时左足向左横迈一步;双手 转双顺,向左右两外侧并微向后的发出捌劲。此时,拳心向前 上,发时左手左足为主。这是裹鞭(变)中的变势。(图54) 要点:

含胸拔背意为脊背上下绷紧。此式由于裹的关系,脊背上

下左右四面皆绷紧,是练习力由脊发的又一特殊拳式,也是第 二趟架子练横行步法的拳式。这是一种群战式的步法。当腿与 臂交叉时为“裹”,是腿的蓄劲。当将两腿分开为“鞭”时,是 腿的放劲,能使人练成轻身横跃的功夫。此式的要点是在发之 先,要紧紧裹一下,使气更向下沉,然后才能很脆地左右发出 劲去,表现出具有坚刚的弹性 这样连蓄连发两次。同时,当 双手由顺缠的双开转逆缠的双合为“裹”时,正是全身紧裹,气 贴脊背,形成十足蓄劲之时;一经落地震脚,即刻就是“鞭”的 左右发劲。

第三十四式左裹鞭炮(二)(胸向南)

动作:在“转身六合”和前式“裹鞭炮”左右发劲后,双 拳复转双逆,重心先右移,使右足为实,然后再使双拳含于小 腹前,重心左移;同时将右足提起,下落在左足的左边,使双 拳双足交叉地裹起来。这又是一 “裹”。(图55)此时双臂裹紧, 具有下沉劲,脊背亦须绷紧。接着将双拳转双顺,向左右两外 侧并微向后发出_劲,同时左足向左横迈一步,这又是一 “鞭”。(图56)此式亦可根据需要,连续多做几个,动作与左裹 鞭炮(二)同。

n

这是一个既是“走”,又是“攻”的群战拳式。它的要点在 横跃下落时要表现得沉着不浮;同时在一裹一变过程中,不得 断劲,以适应群战无空隙可寻的要求。所以,在第一个裹鞭的 双开发劲后的连接点上要做出一摺迭,使内劲能曲线缓和地接 到第二个裹鞭中去。

第三十五式右裹鞭炮(一)(胸向南转北)

动作:上式第二个裹鞭的双顺发劲是双开劲;开后再向外 下一双沉劲,双拳均改为双逆缠地卷蓄起来,并合于小腹前,拳 背相对;同时,以左足为旋转中轴,提起右足,利用双拳的双 合劲,左臂圈小,右臂圈大。把身向左边带转180%左足以足 掌贴地随转体扫转半圈。(图57)此时,双拳亦转为双顺向左右 两侧.并微向后发出柄劲。发时左手、右足为主,形成转身后 第一个裹鞭。(图58)

要 点:

它是以左足作为旋转中轴,用蓄劲的“裹”势来挪转身躯。 左足随转体横扫半圈,在这一过程中仍要保持身体的平稳.这

迠转身后一“鞭”的发劲脆与不脆的重要条件。其余要点与前 两个裹鞭同。

图57 图58

第三十六式右裹鞭炮(二)(胸向北)

动作:这个拳式与转身前的第二个裹鞭同,惟胸巳转向北 面。(图 59、60、61)

图59 图60 图61

要点:同第三十四式。

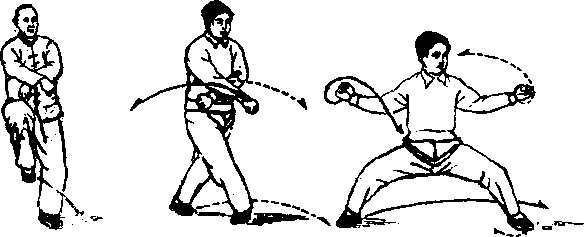

第三十七式兽头势(胸向南转东北)

动作:在 式裹鞭双开的发劲之后,右足向右后、与左足 相平作同宽度的弧转9〇°。然后左足向左后挪转半步,转过身

躯。同时,上部以右拳顺缠由外而内地划弧,转到左肘之下,拳 心向内。左拳逆缠,由外下而内上地竖起,拳心向右,形成 合之势。其时,右足实。(图62)接着将竖起的左臂,在顺缠中 向左横坠,从右向左后为宾地一放劲,同时左足向左后退步,仍 以右腿为实,以配合转在肘下的右手向前横臂,以顺缠发出横 臂的肘劲。(图63)

要点:

此式开始时竖起左臂,横着右捶,形成蓄劲的姿势,要求 将身手内 劲贯足。右足弧转半圈的卸步向右后,能促使棚劲 贯足。这是“退即是进”、“守即是攻”的作用,因为当竖起的 左臂一经横塌后,形成搠合劲的加强,右臂立时超越左臂上面 而发出肘劲,即所谓出其不意,攻其无备,使对方不易防御。这 种以横着的小臂发出肘劲的拳式,除后面“夺二肱”同为练习 搠发劲的拳式外,第二趟架式中再无其他练描发劲的拳式,因 此须仔细练习(据云这是由戚继光拳式中选出的X

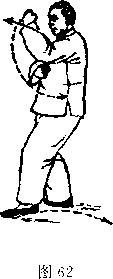

第三十八式劈架子(胸向东北)

动作:此式在“兽头势”權发劲之后,右拳向下再转上地

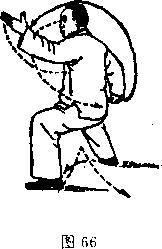

一小顺缠。同时,左拳向上再转下地一小逆缠。当相对的转动 到左拳在下,右拳在上成为一条垂直线时,将右足跃起;同时, 左足问前迈出一步。这时双拳均变为掌,紧紧交叉地双合起来, 并使裆圆而下沉。内藏近距离的肩靠劲。此时左足为实。(图64、 65)上一动作是在蓄劲之中发出左肩靠劲的;不须再蓄劲,只 要将前式蓄劲放开,就是发劲;是用左手向上外顺缠发出的,是 太极拳中唯一的上击劲。击中的目标是人之下颔。此式是用捶 或用掌两者倶可的拳式,也是右手向下内为宾的逆缠后击法。 (图 66)

这是在上式 l发劲之后转为蓄劲,并在蓄劲中寓有放劲的 拳式。在双手交叉横迈半步时,右手在上向左上的扑面掌的捌 劲和左肩向左外的肩靠劲要同时并用。两劲仅有一靠劲,一明 一暗,一真一虚,为此式的特点。因为凡用肩靠劲发出时,头 部最易被人所制。所以此式在七寸近距之内,同时用扑面掌有 前击形势,因此对头部不但起了保护作用,而且亦补助了肩靠 劲的不足。

在蓄势蓄劲之中使用靠劲,要有安稳的中正劲;如靠劲落

空,靠之一边,肘击手梢均已蓄而待发,随时皆可补救其不及。

图66是运用隅手为主的手法之一。它在操发劲、掌洌劲和 肩靠劲之后,再加上独一的上击劲。这是连珠式的击发劲,目的 是击中对方而不在发出对方,但是击中对方下颔,同样有使对 方跌倒的可能。这是太极拳手法中的一个特殊击法。同时,由 于前一拳式对双手双足都已蓄劲十足,因此这式的上击,其要 点在于一沉其劲当中能更加高度地集中其劲,这样才能使向上 击发的动作表现出坚刚而沉着的内劲。

第三十九式翻花舞袖(胸向东南转东北)

动作:此为继上式双分其劲的上击之后,一变为下沉的身 法。动作之前,须再加一沉着的弹 性劲,并由顶劲带头领起身躯。这 是“意欲向上,必先寓下”的要求。

因此,在由后下转为前上的神气鼓 荡的配合下,带动右手由后下逆缠 向前上。同时,左手在前做顺缠小 圈,配合右手合住劲。接着,右手 仍以逆缠由前上向前下用掌缘下 砍,如同用斧砍柴一样。砍时全身 须松开,要用弹性劲;同时,左手 向左后方为宾地一击。当双手向后右侧时,提起左足;当双手 到达上前时,左足落地为实;同时右足向前迈出一步。右手下 砍时为实,右足为虚。(图67)

此式也是从戚继光拳式内选出来的,它与前式不同:前式 为由下上击,而此式为由上下砍。为了做好下砍,首先须合住 劲于胸前,然后联合身手的内劲,并在转圈后下砍。此时,要

求手足协调,并在得势得劲之下表现出坚刚的一砍。因此,双 手须在转过一大圈后,方始下砍;犹如拿着大锤转个圈后打铁 一样。这是第二趟架子唯一转圈下砍的拳式。在击发下砍时,身 躯必须中正不偏,且具有弹性的松开,这是利用转一圈的惯性 力以加强下砍劲的具体表现;要做到使两手和两腿同时并用,以 达到极其协调的要求。

第四十式掩手肱捶(胸向东北转东)

动作:此式连接在“翻花舞袖”之后,与前“掩手肱捶”不 同:此式须由顶劲带头领起身躯,

将右腿提起,落在左腿平行的地点 上震脚为实;同时,将左腿向前伸 出一步为虚。此式要求在跃起时前 后腿掉换位置。当身躯领起时,右 手顺缠与左手逆缠地双合起来,在 右腿落地的同时,双手以双逆缠分 开,再转蓄起。此时右手改掌为拳,

放在右腰侧,并在一沉其劲之下以右拳为主发出劲去。此时,左 手以逆缠向后为宾地放劲。(图68)

要 点:

在做“翻花舞袖”拳式内的下砍时,是松开地一砍,使人 具有将劲向四周扩散的气势,如同灰袋落地,灰向四周散开一 样;因为是松开的砍劲,因此当做下一拳式时利用下砍的弹性 以领起身躯,犹如将四周的劲集中一点而领起一样。及至右足 落地震脚和左足伸出迈步时,意识上又有将劲铺开来的意图。这 是这个拳式应具的神态。

第四十 —式伏虎(胸向东转东南)

动作:在上式右拳发劲之后,逆缠地收回右拳,同时左手

逆缠成拳,向左前放开 当右拳逆缠向后时,将在后的右足再 向后右挪展半步为实,及至右拳逆缠向右外作一大圈,再作一 小圈,使右拳到达左额角时,完成伏 虎的拳式。同时,收回的左拳向左 内一小圈,当转到左腰侧时,撑在 左腰际。此时右足实,左足虚。(图 69)

此式在左右前后和上下旋转一 个大圈(大蓄劲)时,要使身躯在 图仍

运转中越运越低,同时大圈儿也越

转越小,这是形成身躯螺旋向下的最明显的一个例子。此式与 一般拳式不同的是在开的姿势下形成蓄劲;因为身躯越向低处 运转,作用于腿部的蓄劲的弹性亦愈大。这种蓄劲,能为下一 式轻灵跃起的弹力作好准备,这是第二趟架子最低的拳式,也 是腿部缠丝配合手的缠丝最明显的一个拳式。

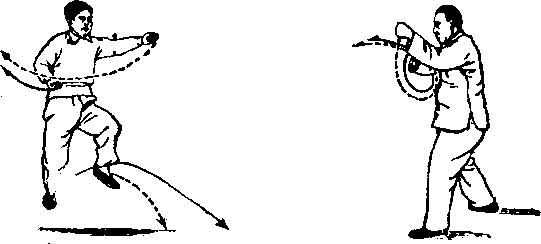

第四十二式抹眉红(胸向东南转北,再转南)

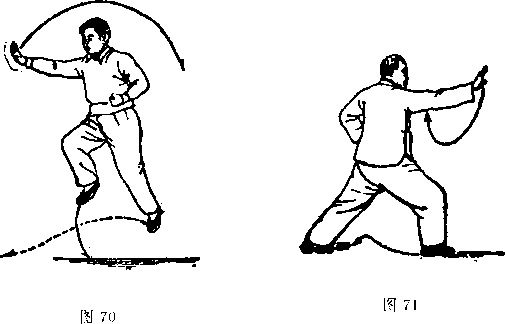

动作:上一拳式是大蓄身法,做这一式时,则是在上式身 法蓄得十足的情况下的大放身法。在脊背右边放长和弹性十足 的基础上,运用腰脊弹性恢复的收缩过程,以右手顺缠从上划 弧向下转前一甩(假定上式伏虎撑腰的左手被采),左拳以逆缠 由下后向上划一个整圈,借着右拳向前一甩的离心力将身躯领 起,右足亦随之向前跃出一大步,左足随后跟进。此时双足离 地。(图70)跃到对面当右足落地为实时,使身躯在空中向左旋 转180°,使左足置于右足的东侧。此时,左拳亦由上逆缠向下 置于腰间。(图71)在跃进转身过程中,很自然地表现出一背折 靠劲,以去掉被采的左手,并收回左手置于腰间。

202

要点:

此式主要基亍上式的蓄劲。在跃进之前,须将腰腿后坐一 下,以加强弹劲。然后借着蓄劲的弹性,使身向前上跃起,这 是跃得轻灵而易转的关键。转身时务须中正其身,这是背折靠 劲得以安全发放的保证,也是不去求解脱而自然得脱的基础。

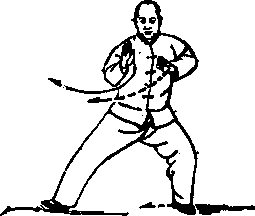

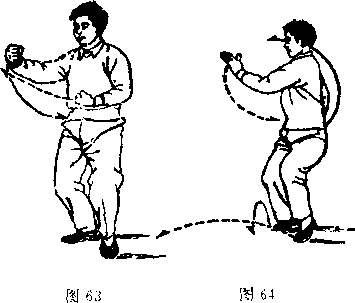

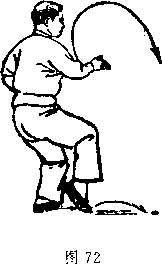

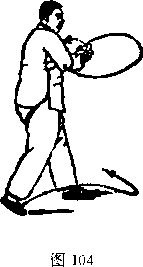

第四十三式右黄龙三搅水(胸向南)

动作:此式跃起转身后,左拳撑腰,接着右手在胸前以顺 缠划圈。当右手往下划圈时,右足随即提起为虚。(图72)当右 手往上划圈时,右足又落地为实,完成一次“搅水”。(图73)接 着继续再做两次“搅水”动作。(图74、73,再接74、73、 74)

按照运动技能的要求来说。拳式愈简单,则愈难做好一动 全动的要求。此式仅右手一只手划圈,右足配合上下分虚实以 进行运动,这样的动作是比较简单的,因此是练习缠丝劲以达 到节节贯串的基本功。要达到一动全动,其要点仍在于腰脊的

带动和手臂劲的松开,如同鞭子一样划圈,这是做好此拳式的

关键所在。

此处正是第二趟架子的第二分段,可根据需要,反复多做 儿次。因为在“搅水”以前,连续进行了一系列较激烈的运动, 在此可以使人得到一定的休整。

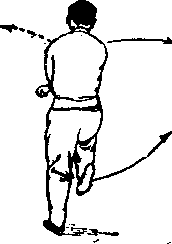

第四十四式左黄龙三搅水(胸向南,转北)

动作:接上式,转过身来,换为左手“搅水”划圈。它的 做法与右手的“搅水”动作基本相同,所不同的是要做到在左 右手交替和转身时须保持内劲不断。上式当右手划圈到由下转 左时,撑在左腰的左拳放开并逆缠向右上来迎,形成左微下、右 微上的相合。此时右足上提为虚,一待交叉后,双手立即变为 双逆缠,由腰脊带头和右手的牵动,转身向右带转180'同时, 右足落地为实,并作为旋转的中轴。随之,左足亦立时随身作 弧转,置于右足西侧,完成转身的过程。同时,左手由逆转顺 向左外侧划圈,右手则在一小顺缠后置于右腰侧。(图75)这是 “左黄龙三搅水”转身后的起点。以后与“右黄龙三搅水” 一样, 当左手往下划时,左足须提起为虚。(图76)当左手往上划时, 左足又下落为实。(图77),完成一次“搅水”。接着再做两次

要 >、:

此式本身的要求与“右黄龙三搅水”同,但要特别注意的 是在转身换手之时,不但要转得曲线缓和,同时还要求贯串一 气,不使有断续和凹凸发生。其关键在于左手放开和右手相合 时,形成两膊相系,能做到在再分开一转时,劲就由右手换到

左手去。

此式要点与动作虽同前式,但为了使左手具有同右手一样 的灵活程度,此式可以多做几次或十几次;此式运动时右足位 置不变,因此在原地多做几次,并无损于整趟架子的结构。

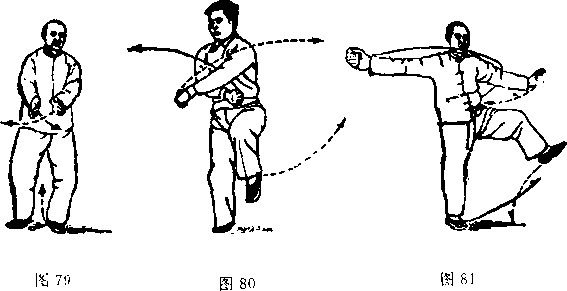

第四十五式左蹬一根(胸向北)

动作:在上式“搅水”之后,当左臂顺缠从内向外划弧时, 撑腰的右手放开,并乘势加入相对又相分的划圈;当转过一个 圈后再转向下时,就成为双合劲。此时掌心对掌心,双手相距 比肩略窄,并置于腹前。当右手加入到最后为合时,左足由实 转虚3 (图79)在双手不停地划圈之下,继续以双顺缠加紧一合, 使双掌变拳交叉于胸前。此时,左手在外,右手在内,同时,提 起左腿。(图80)在达到交叉的终点后,将双手和左足尽力向左 右--齐发出劲去这是在右足独立姿势下将左足蹬出劲去的。此 时左手为主,右手为宾。(图81)

要点:

此式的弹劲是在双合中产生的双开劲,因为当双手为双合 时,肘与膊寓有双开劲。同时,在两足微曲而双合时,因圆裆 而使腿也有双开劲。这说明双臂与双腿均有相系的外權劲,这

206

是发劲能松脆的关键。待双手和左足齐向左右两侧分发时,由 于双手分发的稳定作用,使身躯在发出时能得到一定的稳定性。 这种发劲是练习关节韧带、加强其弹性的良好办法。

第四十六式右蹬一根(胸向北转南)

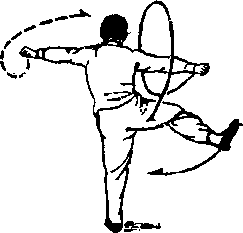

动作:在上式“左蹬一根”之后,双手由逆缠向左一合,牵 动身躯左转过来;同时左足落地一震脚,并提起右腿,形成左 腿独立,双手在右膝两侧合住劲。(图82)接着将双手和右足尽 力向左右一齐发出劲去,这是在左足独立姿势下将右足蹬出劲 去的。此时右手为主,左手为宾。(图83)

图82 图S3

n

此式是提着左腿向左平旋过来;平旋时不易达到稳定的转 动,因此,其要点在于顶劲提起和双手逆缠相互合住劲,使脊 背绷紧,左足尖向下,以减轻左腿悬坠的下沉重量。这是右蹬 脚前转身时应掌握的蓄劲姿势。当左足落地一震脚后,立即提 右腿,把右足和左右手一齐向两侧发出。

第四十七式海底翻花(胸向西)

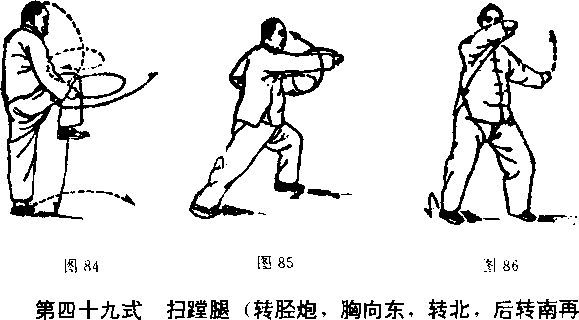

动作:同第三十式“海底翻花”,惟转身幅度较小,余皆相

同。(图84)

第四十八式掩手肱捶(胸向西)

动作:右足下落震脚为实;此时右手为顺缠,左手为逆缠。 当左手转向左前时,左足向左前迈进一步;同时右掌变拳转逆 缠发出劲去,左拳逆缠转后,向左后放出劲去为宾。(图85)

同第十七式。

转北)

动作:在“掩手肱捶”发劲之后,右手在前逆缠收回再向 前划一个圈,左手在后逆缠向前又向后划一个圈。(图86)当右 手再逆缠由前收回到右腰前时,右足蹬地震脚;此时左拳逆缠 向前上举。(图87)紧接着震脚之后,右脚脚尖外撇,向右后迈 出小半步,形成旋转惯力,把身向右后带转约28〇%右腿下蹲, 左足亦随之仆腿划弧转扫280°,扫至右足的西北。(图88)

要,吾、:

此式是练习足部横扫时的踝击劲。为了稳定地旋转左腿,横 扫--个整圈,就必须使意气上表现出犹如右足在地面生了根。

图87 图88

其次,为了加强腿的横扫劲,须利用右脚向右后、脚尖撇迈小 半步,来带动身腿的旋转、形成旋转的惯力。再次,须做好上 下配合一致,才能使身腿轻灵而沉着地旋转;这主要在运动的 前半圈是如此,姿势是由高转低,而在运动的后圈,则内劲又 须由低再转高而后落地。这也是一个难度较高的动作,是练腿 领身的运动,能使腿部肌肉放长和增强。为了加强腿的横扫劲, 可提出作为散手专练,也可以做两个360°的扫蹚腿。

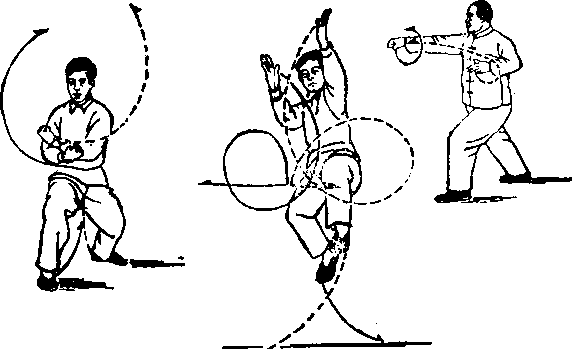

第五十式掩手肱捶(胸向北转东)

动作:在上式转过280°以后,双手交叉合于胸前,(图89 甲)接着双拳变掌,分别向左右两侧弧形而上展开;同时,右 足离地提起,左足即蹬地跃起。(图89乙)接着右足落于西南 方,左足随着落于东北方。双手自上双逆缠合于胸前,再顺缠 而开,逆缠而合,然后右拳打出,左拳收于左肋下。(图90)此 式与前十七式不同者仅有跃步动作,待两足落地后,即与其他 几式“掩手肱捶”相同。

这是架式盘旋上升到达终点时的一个稳定动作,是继身躯 大旋转之后一种螺旋式上升的练习,也是在体育上对前庭分析 器的一种良好锻炼;要达到这一稳定作用,在扫蹚腿终了时立 身必须中正。

要点:

图89甲 图89乙 图9

同第三十一式。

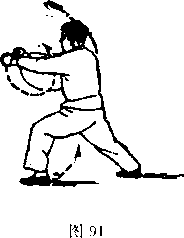

第五十—式左冲(胸向东)

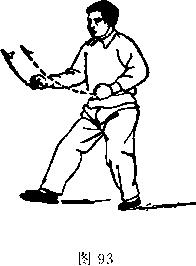

动作:因动作是由左腿在前开始的,故名“左冲”。它在上 式“掩手肱捶”发劲之后,右拳顺缠收回,左拳逆缠向前伸出, 两拳合住劲,形成双拳相对。(图91)接着借着前伸的左手与右 手双双下沉向右胁侧划一个圈,划到后上时收回左足,并上提 为虚。(图92)当双拳又由上转下到左腰侧时,左足落地一震足。 划到前下时,迈出右足;双拳转到左胁侧后,下沉其劲(图 93),这是冲捶的蓄势。接着以双顺向前上发出抖劲。划圈下沉 时,在后的左足为实,双拳向前抖出劲时,右足为实。(图94)

要点:

此式动作是双拳由右侧转到左侧,整整划两个前后上下的 大圈。动作要接连不断,一气呵成,因此必须利用旋转惯力,这 样才能使劲贯串到最后的抖劲上去。如内中有断续,就会失去 加强其劲的作用。同时,这是练习抖劲的一个必要拳式。初学 时,抡两个大圈后,方始发出抖劲,以后可以渐抡渐小,逐步 减到一个圈;最后,只要意念一发动,就可同样地发出抖劲。这 是发出抖劲的最深功夫。

第五十二式右冲(胸向东)

动作:因动作是由右腿在前开始的,故名“右冲”。此式先 是右腿在前,最后换到左腿在前;双拳先从左胁侧转到右胁侧, 划两个大圈后抖出劲去;在这两点,此式与匕一式正相反,因 此它的动作路线与上式是对称的。(图95、96、97)

图95 图96 图97

同“左冲”。

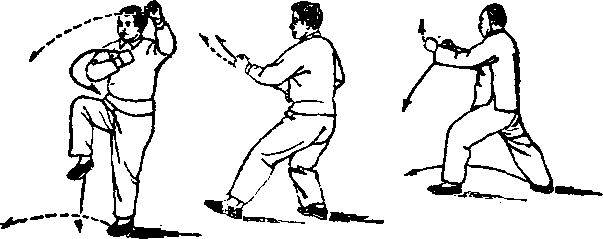

第五十三式倒插(胸向东,转东北)

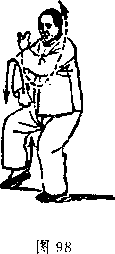

动作:在上式发出双抖劲后,假定右手被采(这种采劲,常 可使被采者下跪),为了做到沾粘连随,使之不与顶抗,右手就 以逆缠下随,使右手与左手相合。合吋左手垫在采手下方,并 以右手下压,做初步的解脱。此时右手向下为实,右足上步为 虚,与左足并立,脚尖点地,这样双手靠近自己身躯的上下,是 为“合中解脱”,是以轻制重的又一范例。(图98)

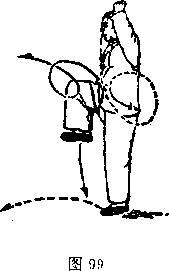

第五十四式海底翻花(胸向东)

动作:如上式倒插不能“合中解脱”,则再往下沉&突然一 转,放长身躯,转为上下双开其手。这是在气贴脊背之下.由

顶劲领起身躯,为二次解脱,是“合中解脱”后的“开中解 脱”的方法。在“开解”的同时,右手顺缠向右上再转右下,左 手逆缠向左下再转左上,整个身躯放长,左足独立,右足提起 (做为踢的准备);左拳向左顶上放劲,拳心向右,右拳向右腰 侧下放劲,拳心向前;其动作与前几个“海底翻花”同,惟本 式仅微微转体,前几式转体幅度较大。(图99)

要点:

太极拳多用往下采的采劲,借使对方不易运用连随得到解 脱;为此,右手逆缠向下,右足前迈;左手垫入采手之下。由 于“倒插”的右足上步,即使自己的双手靠近自己的圈心,从 而加大了作用于对方的力矩,同时减少了自己的作用力矩;一 大一小,又是-种以轻制重的典范,可使自己“得势”。这种上 压下垫的解脱,为求解脱的初步形式。如仍不能得脱,与对方 发生了顶抗,则应顺其顶抗之劲而一反其路线而行,把左手转 在对方采手之上,并使左手下斩和右手上提,使和“斩手”一 样。同时一震左足,使整个身躯放长而起立,双手双开其劲。这 是变换的解脱形式,说明在海底部位间有双开、双合的翻转与 变换,也是击发与解脱一着两用的手法。

第五十五式掩手肱捶(胸向东)

动作:在上式右腿提起之下,接做发劲,其动作与第五十 一式同。(图1〇〇)

要点:

同第三十一式。

第五十六式夺二肱(一)(胸向东,转南)

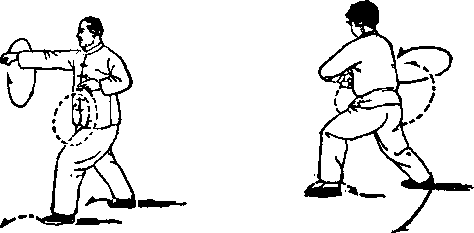

动作:上式“掩手肱捶”发劲之后,先略微双开其手,随 即左拳逆缠,右拳顺缠,从右边转回一合劲。此时右拳在下外, 左拳在上内,同时右足跟进半步,使与左足靠拢。然后双拳转 为双顺,使右拳向上收回到胸口,左拳下沉到左膝前,同时左 足向前迈出半步(图101)接着,重心前移,使左足为实,同时 由于合劲,以左足为轴身向右转180°。在后的右足同时提起向 左后侧退步(横移半步)。在转身过程中,双拳继续在胸前里外 双翻合住劲地顺缠。当转身到身躯朝东时,右拳适在里前上,左 拳则在外前下。当右拳由里向下转外再向上转里时,右足随之 提起,沿地面收回,两膊合住劲。此时右拳在外弯住,左拳在 内弯住。(图102)前述动作是蓄劲,此后动作则是蓄而后发的 发劲。它在双拳十足棚劲的环抱下,右拳微向上提,当转到左

拳内侧后,即向下沉劲。同时右足一震脚,沿地面铲了出去,上 下相随地铲到对方圈心时,右臂横着由小臂发出劲去,同时左 拳逆缠向左后放劲。这是右手右足同时并进的特殊动作,也是 在姿势上的上下相随。发劲时左足为实。(图103)

要点:

这一拳式的要点是在合劲中转过身来.与前面各式由开劲 中转身不同,因此这是本式练习的主要内容。此式假定后面遇 有袭击,就以转身来化去这种袭击,并利用转身,以加强蓄劲, 使下一拳式能发得更脆,这是本式的特殊作用。在转身过程中, 要保持尾闾正中神贯顶,就是顶劲不丢,尾闾不倒。

自转身后当横着右臂合住劲时,假定在前的右腕节被采,则 此时即无须另求解脱的方法,可以右拳、右足同时一震,向前 铲地而出,并由右小臂横着棚出劲去(棚劲是弹簧劲,为太极 拳八劲之首,是一种防御性的劲。若能用于棚发劲之中,就等 于一着两用;这种着击,只要手一抖就可发出,因此距离短而 效用大,为最简便的发劲这也是解脱与击发一着两用的联合

作用。它的要点是须在“中土不离位”和“以身进退之下求 得解脱,也是进入人圈的击发手法,尤其是将描用于击发,是一 着两用的最简要的手法。

第五十七式夺二肱(二)(胸向南,转西再转南)

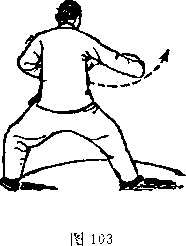

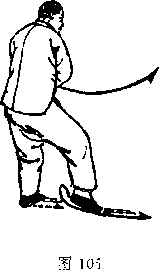

动作:在上式掃发劲后,假定还没有被解脱,就要继续做 第二个“夺二肱”。所以,应有人字上步。这是一个连随着人继 续上前两步的动作,在拳架内是少见的,所以要作为一个动作 来练习。这个动作,开始时是右拳顺缠向上里收回,同时左拳 从下外向上,左足随之跟进一步。(图104)当左拳到右臂外边 再向上用劲和右臂在左拳内侧转向下用劲,并贴近己身上下对 劲时,已将被采的右臂解脱了。在解脱的同时,又上了右步,这 也是为右臂将要 发劲作好蓄劲的准备。(图1〇5)

在上式上了左步之后,继续上第二个右步,这是人字上步 的最后一步。双拳如同风车似地在胸前里外地相互翻转一大 圈。上一动作当右拳向前上向里顺缠时,右脚收回半步,足尖

①“中土不离位”和“以身进退”为太极拳术语,意为手与足先后联系着前进 时,应如大憑旗一样树立不倒地移动。

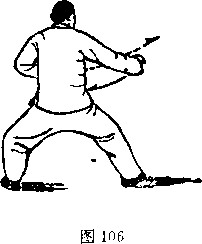

点地。接着右拳在胸口前向下一沉劲和左拳向上的配合,以二 次解脱被采的右手。同时右足向下一震脚,并乘势铲地而进。同 时,右拳横臂向前,搠出劲去。(图106)

要点:

若上式的 发劲尚不足以解脱被采的右手,为了避免顶抗, 就须运用连随而拖着继续上步。因此,这式主要的练习内容是 连续上前两步而仍不致有断劲发生,并要随时有可脱可击的机 势,要达到这个要求,其要点是两膊相系着使双拳在行进中上 下翻动,以揉动脊背来摆脱右手的被采。

由于第一个“夺二肱”还不能求得解脱,就必须顺着要劲, 在推动对方退后的过程中,连脱带击地棚出劲去。这是推动与 解脱的统一作用。因此,它不论迈左步或右步,均须转动脊背 而进。这是放出 l发劲时能否使脊背的蓄劲如弓弦脱扣一样地 放出劲去的关键。

第五十八式连环炮(胸向西)

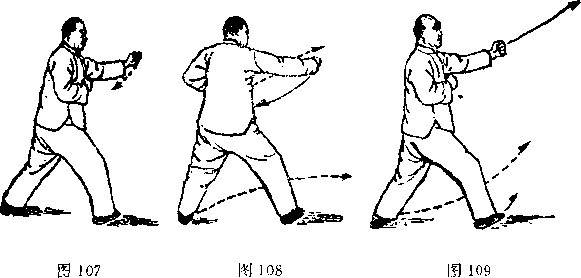

动作(一):在上式右手搠发劲之后,在左后蓄住的左拳就 如弓弦脱扣一般着击抖出,同时右拳顺缠收回置于右胁侧。击 出时左腿为实。(图107)

动作(二):动作(一)是左拳的抖劲,动作(二)是右拳 的抖劲,两者基本相同,所不同的是脊背揉动。当左拳顺缠收 回,置于胸前的同时,右拳即如扯钻似地发了出去。右拳发出 时右腿为虚。(图108)

动作(三):同动作一。(图109)

要.点:

“冲捶”是双拳发出的抖劲,这一式是单拳分别发出的抖劲。 其要点在于松幵身肢,然后突然向外一抖,是短距离的揦劲。发 出后仍须曲蓄其臂;曲蓄的度数,以能再发为准。

动作(二)的用劲,犹如木工用手工钻扯钻打孔一样,具 有连环击出的作用,这是锻炼腰脊与双臂弹性的特殊拳式。

第五十九式玉女穿梭(胸向西,转北再转东)

动作:在上式发劲后,假定左拳被采,即将左拳微里收即 伸出,并迈出左足飞步跃进。(图110)同时右足随之跟进,把 身躯向右带转180%置右足于左足的西侧,以解脱左拳的被采; 并由此转身以背折靠劲击发对方。同时,双拳在胸前双逆下挫 合住劲。(图 )

第六十式回头当门炮(胸向东)

从上式转身时左足实,下挫时右足实;接着拳双顺缠向前 上抖出劲去,此时左足为实。(图112) :

太极拳的背折靠劲均系为了连 随,是不得已而用的劲,是不轻易 采取身法去击发的。因为在“玉女 穿梭”飞身连随过程中,运用转身 的一靠,不但能解脱被采的手,并 且又可急用“回头当门炮” 一式攻 击对方。这是使解脱与击发两用的 最简便的方法,所以在转身过程中 常采用背折靠劲以求解脱。“玉女穿梭”的飞步转身,并以靠劲 击发对方,也是运用上述原则的又一范例。其要点是在跃出前 挫右腿而一沉其劲,然后再迈出左足跃步向前。在“随”的过 程中,尚须注意中正其身,这是运用靠劲的必要条件。接着,再 双拳以顺缠抖出劲去^

第六十一式玉女穿梭(胸向东,转北再转西)

动作:此式与上一“玉女穿梭”,都是飞身跃进的拳式,并 在跃进转身过程中运用背折靠劲的攻击,以求解脱。所不同的 上式是左拳被采,所以用向右转身的左肩背折靠劲;这式是右 拳被采,用向左转身的右肩背折靠劲。左转与右转的背折靠劲 应该并练。在上式发劲后,假定右拳被采,将右拳微收即伸出, 左拳同时收于腰部,同时右足亦立即向前跃出一大步。(图 113)接着左足随之跟进,把身躯向左带转180°,置左足于右足 的东侧,以解脱右拳被采。(图114)

第六十二式回头当门炮(胸西)

囹115动作:从上式转身落地后,双拳往后下逆缠一沉劲,随即 向右前上方抖出劲去。在沉劲时,左足为实,发劲时,右足为 实。(图115)

囹115

要点:

同第六十式。

第六十三式撇身捶(胸向西,转南)

动作:在上式右足在前,左足在后,双拳双顺缠向前发出

劲后,两膊相系地微含蓄势。假定有从左后方受到袭击的情况, 因此双拳在前双顺缠一小圈,使左手转到胸前与右手在右上含 住劲,胸向南转。(图116)当双拳再转向右时,双开其劲,就 将左拳顺缠向左后,以背反捶发出劲去。同时右拳顺缠向右后 放劲,重心移到左腿为实。发劲时左拳为主,右拳为宾。(图 117)

要点:

这是在上式双拳向右前发出抖劲后,忽然左侧发现有可能 被袭击而采取的拳式。其要求是只要回头一看,左拳就很自然 地用背反捶发出劲去。要做好此一着击,主要在裆口下沉的基 础上,好像小腹前有一小圈转了一下后,就由腰脊带头,运用 离心力将左拳背甩了出去。

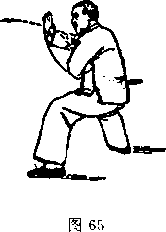

第六十四式拗鸾肘(胸向南,转北)

动作:在上式左拳向左后发出劲去后,假定发后左拳又被 采住,就毫不迟延地将双拳一沉劲,后转双逆,两膊合住劲。同 时带转身躯向左转180°,右足亦跟进一大步到左足的东侧。左 拳放开为掌,压在对方的采手臂上(也就是放在自己的右拳 上),使双臂如环形地合成一臂,用压在左掌内的右拳作转动中 心,以右小臂逆缠向胸右发出肘劲。同时,左掌亦随右拳的转

动而上翻,掌心向上,左足为实。(图 8)

要点:

上式发劲后左拳被采,为了不顶不抗,就不得不转上一大 步,转过身来,压住对方的采点作旋转中轴,向前发出肘劲。这 是近距离的肘劲,也是解脱被采的简要方法。用掌压在对方采 的手掌上,并以此为中心,使对方的采手不易变换,再以右肘 横向右击。这是激烈的击法,也就是不求解脱而自脱的又一拳 式。

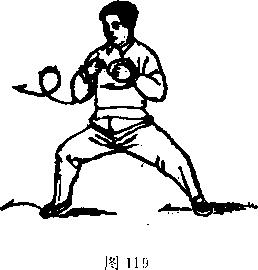

第六十五式顺鸾肘(胸向北)

动作:这是继续上式“拗鸾肘”横肘由胸前内右击出后,如 还不能解脱其采,就继续顺着要劲,分开自己的双手,用右肘 尖逆缠、左肘尖顺缠一小圈,向下方发劲。因为右足在右前为 虚,就很自然地沿着地面铲进,左足在后跟着前进。(图119)

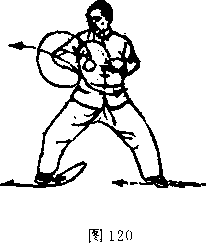

第六十六式穿心肘(胸向北)

动作..这是继续上式“顺鸾肘”两肘下沉发劲后,以左拳 护胸,用右肘尖逆缠一小圈,向右侧展开步法以击出。右足沿 地面铲进,左足在后跟着前进。右足在前为虚。但当发肘劲时, 右足立即变实。(图120)

要点:

凡手臂越出方圆圈外,就叫做出隅;越进方圆圈内,就叫 做进隅。出隅须用采拽 ,进隅须用肘靠。所以肘靠之用,犹如 短兵相接,速战速决,没有回环的余地。为此,须有连珠为用 的措施,以求得最后的解脱。此式就是这一措施的继续。当右 手仍然不得脱的时候,顺着要劲,右足沿地面铲进,右肘向右 击出,同吋左足相随地一震脚,这是形成如弓弦脱扣的气势,形 成以轻制重、连珠肘击的要点。

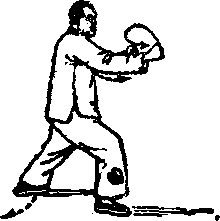

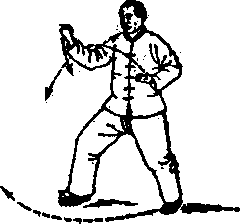

第六十七式窝里炮(胸向北)

动作:这是从“撇身捶”的左 手被采以后,一连串运用肘劲的 连珠击发;解除了被采的左手,到 此已是解除后紧接的一个发劲。

它是以右顺左逆在胸前双含其 劲,使右拳在下内,左拳在上外;

同时,将在前的右脚收回,形成 气贴脊背的曲蓄姿势;在蓄势之 后,右拳立即外翻,用拳背向右 图

前击出;同时,左拳向左后逆缠到左

腰侧放劲,以配合右拳的击发;当右拳向前击发时,将右腿压 了出去,重心前移,左足亦随之跟进半步。(图121)

要 点:

第六十三式“撇身捶”是左手的背反捶,此式则是右手的 背反捶。此式要点是在上式铲地前进之下,取近舍远,在裆口 下沉和运用离心力的同时,以坠肘作枢纽用拳背反击出去;右 足亦随之铲地而进。为了劲发得更脆,就要在双拳右顺左逆的 合劲下,将圈儿缩小,以加强蓄劲,然后由肘领身地向右外反

击出去。此式要求一动全身俱动,而这只有在腰脊联合基础上, 运用惯性力,才能做到恰到好处。

第六十八式井揽直人(胸向北,转南)

图122动作:继续上一式,右拳发劲后,右顺左逆地在胸前一合 后,双拳再以右顺左逆的向右一双开劲,将身躯以右足为旋转 中轴向右带转180%左足亦随之弧转到右足的东侧。当胸转到 南面时,双拳在胸前作里外上下的顺缠,如风车式弯臂旋转一 个圈。当右拳翻向内上时,右足为实。(图122)当右拳翻向外 下和左拳翻向内上时,左足为实。(图123)

图122

要,吾、:

本式主要是在骑马式的裆口下,双拳棚劲十足地在胸前翻 转,做一个上下里外的顺缠圈,揉动脊背,以锻炼气由脊发的 功夫。做此式时,并立的双腿也要里外缠转,要表现出劲起于 脚跟、达于拳尖的神态。这是校正动作、达到正确姿势的一个

拳式。

第六十九式风扫梅花(胸向南,转西再转北)

动作:在上式“井揽直入”之后,为了转向面北,双拳变 双掌,使双掌以右顺左逆的缠丝上下双分又双合于胸前;然后

以左逆右顺翻转放开其圈,促使身躯向右转90'此时左足为 实,并以左足为旋转的中轴,右足随之向右横扫到左足的东侧。 当右掌由上顺缠向下,待到小腹前时,掌心已翻转向左上。同 时左掌亦以逆缠从左上向右下按劲,与右掌相合于小腹前。(图 124)接着,左掌按住一点逆缠转左后,重心仍于左足;右掌随 之顺缠向上一开劲,以带转身躯再向右转90°。此时仍以左足为 旋转中轴。(图125)

要 点

此式的“风扫梅花”与第十式的“风扫梅花”基本相同,所 不同者,第十式的“风扫梅花”旋转360%而本式则旋转180°。 它的作用,主要是使练习者最后转为面北而结束第二趟架子。 第七十式金刚捣碓(胸向北)

动作..此式是在“风扫梅花”之后继续做的一个“金刚捣 碓”。它与第十二式转了 360°以后再做的“金刚捣碓”相同,因 此不再重述 (图126)

,吾、:

同第十二式。

第七十—式收势(胸向北)

动作:本式继上式“金刚捣碓”之后,随即双手左右分开, 以双逆缠的双手会合到胸前;两手的手指碰到后,掌心向下,再 逆缠双手向前双分而下,止于股的两侧;掌心向后,恢复到预 备式。(参见图1)

要点:

第二套架子,同样是以“文象”始,“武象”终。面南起, 面北终;如不将第一、第二两趟架子连续地练下去,或者是第 二套不要接连练两次,就要加上“金刚捣碓”和“收势”这两 个拳式。

浏览1,736次