1.养生健身起源说

(1)武当拳功适应道教养生健身需要而产生 我们知道,武术一般来讲是起源于生产劳动,发展于与野兽 搏斗、与人搏斗的需要。练武术的目的在于勇武。“少林以拳勇名 天下,然主于搏人。”然而武当拳功起源却与道教的人生观密切相 关,产生于道教养生健身成仙需要。道教对于人生是执着的现实 主义态度,极为重视人的今生,强调现世报和立地报,追求福禄 寿喜,追求长生不老。因此,道教把世界二重化,它在人间之上 构造了 一个神仙境界。神仙们餐玉饮露,腾云驾雾,逍遥自在,永 享福贵。这与充满痛苦的人间生活形成鲜明的对照。道教认为凡 人也能成为这样的神仙,而且成仙不是死了之后,而是在生前,在 今世的人生。人生只要通过精神的、肉体的修炼,即可达到长生 久视,得道飞升,成为神仙的目的。

修炼成仙、得道飞升,葛洪认为要从两个方面着手:

一方面要炼得神药金丹服食,即借外物(外丹)而养生,使 人身心不朽;另一方面,就是导引行气,炼成内丹。他认为肉欲 和外因,是使人不能长生的“六害”,解决的办法是“导引行气, 还精补脑。”这里的“精”,是“精气”。因为“人在气中,气在人 中,自天地至万物,无不通气以生”,“有气则生,无气则死。”因 此,要“气”养好,使“精气”永远存在于身体之中;同时又要 “养身”,使形体也永远不坏。所以要成仙,必须“宝精爱气”。气

是“人”与“仙”之间的桥梁。这种“气”就是“内丹”。所以, 炼武当拳功的目的就在于炼出这种“内丹”来。炼“内丹”就是 用身体内的阴阳二气为原料,在自身中“烧炼”,所谓“自家精血 自交媾,身里夫妻真妙哉。”人体就是丹鼎。炼出的“丹”称为 “圣胎”,体内有了这种“圣胎”(或叫“真元”),那么精、气、形、 神就可以凝聚不散,因此人也可以长生不老,以至“飞升成仙”了。 道教认为,既然阴阳二气的交互作用也能产生这种“圣胎”,问题 在于锻炼,怎么炼法,这就涉及到武当拳功的起因。道教教徒们 为了成仙,为了长生久视,就必须练气,练气需要导引行气,于 是便产生了练拳的需要。在练气的时候引入了武术动作,而练 拳的过程中,又渗入了练气的目的,因此拳术的技击价值观念开 始受到气功的养生价值观念的冲击,并逐步走向融合,从而形成 了 “内功外拳”、“内外结合”、“以内为主”的内功动功机制。同 时,这一内功动功机制在形成过程中,又不断吸收兵家的理论精 华和少林等外家武功的优点,从而形成了完备的武当拳功体系。

值得强调的是,道教气功与武术动功的结合,是武术发展史 上的一个里程碑。因为其一,气功既可以借助形体动作加以阐释, 为气功的普及提供便利其二,丰富了武术的价值取向,使一部 分武术把养生健身作为其首要价值;其三,不仅武当拳功,就是 外家少林也十分注意气功的修炼。如清代民间流传的《少林宗 法》,开篇就谈《气功探微》,认为拳术要以气功为始终之则。可 见,道教气功和动功的结合,是武术发展史上又一次大的飞跃。

(2)养生健身是武当拳功的主要宗旨和社会功能

道家的思想方法是重直觉、重悟性,以形象感知来把握事物 的特征,掌握其特征目的是为了深刻理解其事物的本质,这是武 当武术文化思维方式的基本特色。庄子说:“夫道有情有信,无为 无形,可传不可授,可得而不可见。”武当拳功中的形意、太极、 八卦及诸多拳种中的招式、攻防、进退,是可以传授、观摩和学 习的。然而,武当拳功各类拳种的不同意境、神韵、内在的气质 ? 128 ?

和遒劲,则必须先意会,用直觉去领悟,然后在反复的实践琢磨 中去亲身感受和加深理解。即有法一无法一无穷变化,而贯穿全 过程中的是苦学、深研、覃思、精熟。认为“尽其妙者”,非经日 积月累长期精心体验不可,同时,进入意境,这是悟出精微、玄 妙之真谛的关健。这种重悟性理解、实践的途径,正反映了武当 拳功对人体、精神、思想、伦理道德影响的深刻性。同时也全面 的展示了其功能效果和养生修性的社会宗旨。

武当拳功的形成作为内功动功的统一,与其它武术流派一样 含有技击自卫御敌的社会功能。这里要强调的是,这种功能的手 段、方式具有创造性,较之外家技击功能有着质的飞跃。古今中 外技击,无不讲力量、速度、强度、大胜小、快胜慢、强胜弱,而 独武当拳功反之,以其辩证的观点看待对抗中的大小、快慢、强 弱,主张“四两拨千斤”的巧斗劲,拳理和拳技中的以柔克刚、以 弱胜强、以慢制快、以力小胜力大的运动方式和虚实变化的手段, 极大的丰富和发展了东西方技击的理论和实践,是对世界文化的 重大贡献;武当拳功的这种“攻其所必救”,“攻其所不守”、“攻 其所不攻”的战略特点及其所展示的社会效能,是直接与其养生 健身的社会宗旨相吻合的,这也是武当拳功高出其它武术流派的 根本所在,也是养生健身功能扩展的根本动因。

武当武功理论中极端重视人体精、气、神的修炼和互相依存 的关系,认为“精”是根本,是构成人体和促进生长发育的基本 物质。“气”又是“精”的载体,“精” “气”的形式流布全身,不 断补给人体生理活动的能量,“神”是“气”作用的表现和结果, 源源不断的“气”的作用,使人的神一思维、意识及其它活动得 以产生和维持,武当拳功将这种医学中的精气神学说进行了高度 的概括和总结,提出了“内外兼修”的练功原则,在这种原则指 导下,进而产生了“外练手、眼、身、法、步,内练精、神、气、 力、功”,“内练一口气、外练筋骨皮”,“内三合”、“外三合”、 “阴阳变换”、“圆弧扭丝”、“动中求静,静中求动”、“柔中有刚,

刚而不僵”、“细长深匀,气沉丹田”等各种练功要求,建立了 “以丹田运化修炼为核心,以经络气血津液畅通为先导,以提高性 腺系统功能为重点”的有序化程序,这种动功内修程序一方面可 挖掘人体防身御敌的潜力,另一方面又利用人体攻防动作和御敌 形式去调和气血,疏通经络,使武术攻防训练与养生修身有机结 合,实现还精补脑,从而增强生命活力,达到延年益寿的目的,进 一步发展和完善养生健身说的理论体系,成为人类强烈的生存欲 望和享乐欲望相互“整合”的产物。

2. 拳法自然本体说

(1)效法自然

道家以老子“道”的本体说作为认识论的基础,认为万事万 物皆生于“道”,认为人、天、地、道的关系是:人效法地、地效 法天、天效法道,而道则是顺乎自然规律而自成法规的,这就是 老子说的:“道法自然”。武当拳功在老子“道法自然”的哲学思 想的影响下,亦强调自然,且强调“效法自然”。也就是说武当拳 功视效法自然与否作为区别其它拳派的本质特征之一,“效法自 然”作为筑建武当拳功理论和技术体系的根基。主要表现为:返 朴归真、太极图式、五行变化等。

武当拳功的每一进程,都与模仿生物、非生物的结构、形态、 性情、能力发生着密切关系。远在战国时期,以“摇筋骨”、“动 肢体”和调节呼吸来锻炼身体的导引术,就是“导气令和”、“引 体令柔”,模仿鸟兽动作而达到延年益寿功效的。东汉末年华陀的 “五禽戏”,就是模仿虎的前扑、鹿的伸颈、熊的卧身、猿的纵跃、 鸟的飞翔等形象编成;六朝、唐时,导引气功有了重大发展,一 些文人、道徒根据前人经验又创造了“八段锦”、“十二段锦”,从 武当武功的导引术一五禽戏一易经筋一八段锦一内功图说一太极 拳的整个体系来看,自然界各种生命现象特点的仿效是发挥其健 身效能的奥妙。

武当拳功在其形成和发展中,远取诸生,近取诸物,象其形, ? 130 ?

取其意,学其长,利其用,这种对生物、非生物从动作、器械、名 称、方法、特点等全方位的仿效,正是返朴归真的和谐现象,是 武当武功对道家“天人合一”观念的运用,天指自然,“天人合 一”指人与自然在本质上是相通的,一切人事活动只是顺乎自然, 顺乎自然之运行规律才能生存和发展,练习生物和非生物得以延 伸的合理动作,求得与自然的同步和谐统一,使人这个因子,溶 于大宇宙众多因子的运行之中,才能获得永恒的存在;仿生返朴 是武当武功形成和发展的源泉,人在模仿和改造中又创造了人类 极大的精神文明和物质文明,发展了人类适应自然界的办法和技 巧,反过来能动的改造自然,成为自然的主人,这种主动性的力 量,只有人的智慧可以实现。

太极拳“拳名为太极,实无极自然之运行,阴阳自然之而合 也。”中国的《易传》把天地未分的原始统一体称为太极,太极即 是宇宙的本根,天地万物的根源。宋代周敦颐《太极图说》指出: “自无极而太极,太极动而生阳,动极而静,静而生阴。”太极的 一动一静而产生了天地万物,描绘了一个以太极为中心观念的宇 宙发生图式。拳名太极,就是以拳来体现人与自然的合一。所谓 “拳为小道,而太极大道存焉。”即拳为道,道在拳中。练拳的过 程,也是人与自然求和谐统一的过程。

形意拳以“心意诚于中,而万物形于外”的自然统一观为基 本理论。以三体式为功,五行为法,十二形为拳。三体式是形意 拳的基本桩式,也称三才,即天、地、人,视人体的上中下、头 手足而言。即融贯天、地、人为一体。五行拳法即以劈、崩、钻、 炮、横。五拳按自然界的五种属性金、木、水、火、土五行相配, “劈拳之形似斧,性属金;钻拳之形似电,性属水;崩拳之形似箭, 性属木;炮拳之形似炮,性属火;横拳之形似弹,性属土。”并以 五行相生相克的变化规律来说明拳法变化,以拳来体现人与自然 的合一。

(2)拳术整体

武当武功之奥妙,在于重视身心合修之练拳效果,这是“宇 宙整体”观在拳术整体中的具体运用。

武当武功极重净化精神,认为先以心使身,再为身从心。练 拳功首先要心灵净化,排除杂念,具有超脱世俗纷争的意境.这 叫做收心,也叫入静,只有收心、入静,才能在练拳中精神贯注, 意识集中,从形体活动中去贯勤肢体和改变气质、充实心府.达 到端庄品格操行、增强体质的效果。

太极、形意、八卦等诸种拳套更强调“内功外修”,认为人体 是武功的载体,武功的强弱与武功载体的强弱是密切相关的,载 体又分内外两方面,外部强壮固然重要,更重要的却是内部强壮 ——内壮,内功外修的实质,就是要达到内壮并从而达到整体强 壮的目的。

武当各家各派对于气的理解,赋予的涵义及如何练气,虽不 尽相同,但一致认为练气是达到身心合修的基本条件。拳家们认 为,有气则生,无气则死,气盛则生命力强,气亏则生命力弱,要 健身养性,必须修炼人的生命根源基础——气,以增强生命力,这 是最根本的。这种从内到外,再又从外到内的往返,从而达到完 善人体这个小宇宙,进而体认宇宙万物的本根——元气的生命价 值,促进精神、肢体、脏腑符合生命的自由运动。

拳术整体还表现在构建武当武功技术的各种要素和环节上, 从动作看,均需丹田带动,由腰而胸、而背、肩、臂、手,武当 武功形体运动中的伸缩、起伏、翻转、俯仰、回环的变换方法,可 以说是以腰为轴的运动方法,腰是上下肢的总枢纽,身体依据技 击特点变化时,固然要以动作的技击要求来动形体,但不管千变 万化到何种程度,总是以“大轴带劲”,以髋、胸、头、四肢为表 现来完成的,这是武当拳功饱满流畅,自然协调,完整合一的基 础。

武当武功既强调形体活动的程序性,亦重视韵律的合理性,韵 律不同于武术动作的节奏,但又寓在其中,有区别、又有联系,在

? 132 ?

武当武功动作中含在神里形间,神的韵味.形的格律,既是无行 的,又是有形的,韵实质为内在感情,形指身体运动的规律,“无 韵则僵化”,“少律则无准则”;如果我们把韵比作血液的话,律比 作躯体,血液停止流动,躯体就僵化了。具体来讲,律是针对动 作的起伏、幅度、范围、时间及相互关系而言的,像诗词中“乎、 仄” ?样。如逢开必合、动中有势、拧中寓倾、转体留身、动中 求静、身法迂回及塑形有线的规律等等都是律的体现,违背了这 些规律就失去拳术整体性。

韵是实现律的内在感情,就是意念活动,是律的先导。没有 对动作整体实质的深刻理解,要使念动的感觉准确无误是不可能 的,例如刺剑、劈刀的动作,都应有触到实物的实感。“刺者伸, 劈者够”;“伸”、“够”就是身体触到实物的要求,这种触物感就 是意境,武当武功的动作均带有攻防含义,要使攻防含义在形体 练习中体现,首先要在内在感情上下功夫,这也就是常说的要有 二感:即理解技击性体会实感,理解力学顺动体会节奏感,只有 从韵律上下功夫,才能做到内景和外象的整齐划一。

总之,腰为轴心,韵律合理,进一步体现了武当武功的内外、 上下、攻防、整体合一、“法自然”的特点。

3. 圆弧运动轨迹说

武当武功以圆弧运动作为其武功动作要求和运行轨迹。这是 对“道”运行规律的哲学思想的扩展和延伸。

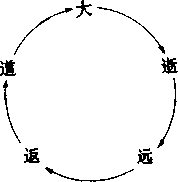

“道”是万物之始,万物之 源。万物由“道”产生,“道生一、

一生二、二生三”。天地万物的演 变发展、变化越是伸展,就离 “道”越远,而最后仍然要返回于 “道”。我们从“曰道”、“曰大”、

“曰逝”、“曰远”、“曰返”来看,

道似乎是在说明世界是一个顺进

的演变过程,这一过程可用上图表示。这过程说明天地万物由 道而生,但最终又仍然要回到它的起点一一道.也就是说,道的 运行规律是一个圆圈。

有与无、阴与阳的转化过程所形成的轨迹也是一个圆圈老 子说:“天下万物生于有,有生于无。”而且“天之道损有余而补 不足”(《道德经》七十章),因此就又形成了一个有无虚盈转化 的圆圈。太极图也是一个阴阳转化的圆圈,既然天地万物和道的 关系是一个互相转化的圆圈,“道”的运动轨迹也是一个圆圈.那 幺按照“道”的运动轨迹的圆圈运动,就是万物“生生不息,水 不穷殆”的最佳图式,武当武功要达到养生健身的效果,自然也 要选择这一具有生命力的优化模式,这也正是武当拳功重视圆圈 运动的根本原因所在。

基于练拳宗旨和效果和追求,武当拳功各类拳种在排列组合 动作及运行轨迹上极重视“圆” “弧”的模型,譬如:八卦掌以圆 为法,运行轨迹是大圆套小圆,小圆练成无圆,即使是无圆,也 是外无圆而内有圆——意念中的圆,无论是走转趟泥,还是运掌 翻飞,无论是起腿、走步、摆足、扣步,还是运用意念练气,都 离不开一个圆(或弧线),故有人称八卦掌谓圆圈连环掌。

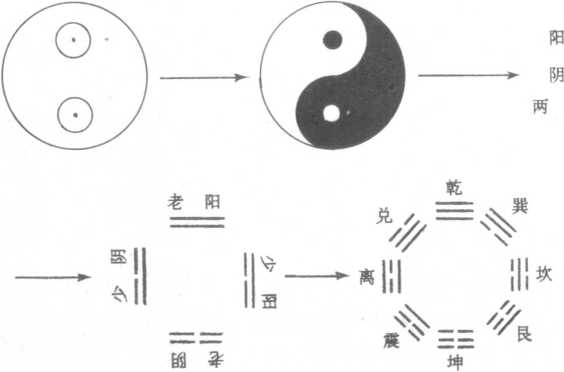

《易经?系辞》上传中说:“易有太极,是生两仪,两仪生四 象,四象生八卦,八卦定吉凶,吉凶生大业”,并指出“生生之谓 易。”就是说易是从小到大,从简单到复杂,从低级到高级的衍生 变化,于是得出了一个如下图式的生衍过程。从低级的胚胎到双 鱼形的新生命,从阴阳对称到八卦推演,实质是一幅宇宙发生图 ——太极图,武当拳功的创造者,将太极图应用于拳技,太极图 也成了太极拳的图徽,在这个图徽模型的指导下,使太极拳的运 动方式和路线也成为曲线、弧线和圆线。形意拳中有三圆歌诀云: “胸赙要圆气下沉,脊背要圆是猴形,虎口要圆如三角,三圆齐出 是真形。”背圆、胸圆、虎口撑圆是形意拳基本桩式三体式的规范 要求,说明圆之重要。谈到“三扣”、“三抱”、“三月”的弧形现

? 134 ?

象,更不胜枚举。

太极、形意、八卦以圆弧为本,不仅表现在外观形体运动路 线和定势姿态上,也反映在身体运动的特点上。可以说,以腰为 轴心的轮动,无一不贯穿着圆、弧的运动,随着动作的变化形成 了“大弧带小弧”,“大圆套小圆”,或者平圆、立圆、八字圆等各 种圆弧运动。有人说形意、太极、八卦的身法都是“圈儿”,这是 有道理的。

武当武功的各拳种在劲力的蓄放上,也皆与圆弧相关,太极 是螺旋抽丝劲,形意拳是旋拧的钻劲,八卦掌是缠绕的洌劲;这 些遒劲使力量浑厚充实,是以柔克刚的特殊要求。

从技击上议,进攻时旋转前进,使力量更稳重,而且不易被 对方擒抓住,防守中的接触化解,弧形(或环形、圆形)化力及 消卸牵引等都是运用圆、弧的形式进行的,这样可以使受力面积 增大,延长力的作用时间,恰到好处的升华到“四两拨千斤”的

境界。

总之武当拳功从拳到械,从形到法,均是以圆弧运动轨迹作 为基础而表现的。

4. “拳法阴阳”的技击论

武当武功深受道教阴阳对立统一思想的影响,形成了 “拳法 阴阳”的技击理论。

道教把世界看成一个既对立又统一的整体,这种对立统一的 现象,《易经》用“阴阳”二字来概括。《八卦图》还用“一”、

“一一”,分别代表阴阳。阴阳对立的两个方面互相结合,于是产 生了生生不己、无穷无尽的变化,八八六十四卦就是阴阳变化的 表述。

武当武功从理论和技术上都极力推崇阴阳,从拳技上讲,武 当拳功的一招一式都是以阴阳为根本的。“八卦转掌论阴阳,五行 六合内中藏”,“内讲气功分三节,外有手法分阴阳”(沙国政《八 卦转掌歌》“鹰雄竞志,取法为拳,阴阳暗合,形意三源”(李 存义《心意两仪歌》“太极者,无极而生,动静之机,阴阳之母 也”(王宗岳《太极拳论》)。王培生则说得更为明白:“任何法则 的精髓,千变万化,也决不会离开阴阳。例如行拳中的前进后退 是阴阳;重心转移时,虚实又是阴阳;往复折迭的法则,更是离 不开阴阳”(石才《乾坤戊己功》)。就是说,形意拳、太极拳、八 卦掌等武当拳功的每一个动作,是开是合、是动是静、是刚是柔、 是隐是显、是虚是实、是缓是急,都是基于阴阳这一根本法则而 变化的,因此,“练拳先从无极始,阴阳开合认真求”(冯志祥 《太极拳精选》),不懂阴阳,就无法习拳。

在交手中运用阴阳对立战术。武当武功强调把敌我双方当作 阴阳对立的整体来看,根据攻守、进取、前后、左右、上下、动 静、刚柔、顺逆、开合等阴阳双方变化规律,根据对方动作特点, 采取相应对策,以便使自己立于不败之地。王宗岳《太极拳论》说: “动之则分,静之则合,无过不及,随曲就伸,人刚我柔,谓之走;

? 136 ?

我顺人背,谓之粘。”又说:“粘即是走,走即是粘,阳不离阴,阴 不离阳,阴阳相济,方为懂劲。”明白了阴阳变化之理,才会有粘 走应敌之法。在对敌中,就能因势利导,得心应手,变化自如,,或 “避实就虚”,或“引进落空”,或“随曲就伸”,或“后发先至”, 或“先蓄势而后发出以击敌,蓄于内以击外,蓄于上而击下,蓄 于前而击后”(《曹氏八卦掌谱》)。

总之,明于阴阳变化,就可以利用一切有利位置、方向、角 度、位势,或腾挪闪展,或借力打力,或四两拨千斤来使自己避 开死地,使敌落入困境,使犯者立仆。武当淮河派传人程定远说: “凡是用阴阳为主,静以制动,掌握对方进攻的方向、径路,然后 乘虚回击的掌法都属于内家拳的范畴。”

5. “后发制人”的战术论

武当武功以“后发制人”作为其战术原则,这是与道家“无 为”、“无事”、“无欲”、“不敢为天下先”的思想相袭同的。

老子提出了少私寡欲的思想,认为治理国家的办法,应该是 使老百姓“虚其心,实其腹,弱其志,强其骨,常使民无知无 欲”。意思是说:要使老百姓没有知识,没有任何欲望、志向,只 要让他们吃饱肚子,身体健壮就行了。老子还说:“我无为而民自 化,我好静而民自正,我无事而民自富,我无欲而民自休”(《道 德经》五十七章)。这就是老子的“无为而治”的主张。在此基础 上,进而提出了“不敢为天下先”的思想。他说:“吾有三宝,持 而保之,‘一曰慈,二曰俭,三曰不敢为天下先’”。“慈”就是要 爱民,要像父母爱护子女一样爱护老百姓;“俭”就是无奢恋,清 心寡欲,淡泊自守;“不敢为天下先”就是谦虚详和,“不敢进寸 而退尺”。

在上述思想影响下,在武当拳功战术上,强调“后发制人”, 倘敌欲发我,则应心中坦然,审候应机,静以俟之,微动即应。 “彼不动,我不动,彼微动,己先动”(《十三势行动心解》),所 谓“后人发先人至是也”(《太极拳经详注》)。“太极拳以不发先

动为主,遇敌来击,先以化劲化之,待其不稳,从而击之,则用 发劲”(徐致一《太极拳浅说》)。“八卦掌法不挡架,手欲弃取顺 中成,手出要择途径近,后发先至呈技能”(《八卦掌四十八法 诀》)。“打手之时,彼不动,则我亦不动,以静待之;彼若微动, 且动必有一方向,我意在彼之先,随其方向而先动.则彼必跌出 矣。”所有这些论述,都是强调“后发先至”,后发之所以能先至, 其前提为避实就虚,引进落空。狄兆龙在其《八卦掌的特点》一 文中作了精辟的总结:“它的战略思想,一.不强调主观.要尊重 客观,自己的一切活动,都为了适应对方而动的;二,要争取主 动权,尤其是在被动中争取主动,其战术思想,是不挡不架,引 进落空,出其所不趋,趋其所不意,避实就虚,战而胜之。”

6. “守柔处雌”战略论

武当武功以“反者道之功”为原则,吸取诸家兵法的合理内 核,形成了 “守柔处雌”的战略理论。

哲学家认为,事物不仅是对立的、统一的,而且是运动的、发 展的,向其相反的方向变化的。“正复为奇,善复为妖”,“祸兮福 所倚,福兮祸所伏”《老子?五十八章》。老子认为,正阵可以转 化为奇阵,善良可以转化为妖孽,祸中伴随着福的征兆,福里潜 伏着祸的根苗。根据这一转化规律的认识,提出了“反者道之功, 弱者道之用”(《老子?四十章》)的观点,意思是说,道的运动 是“反”,是向相反的方向转化的;事物强大了,就会引起衰老, 有意造成事物的强大,是违反道的原则的,因为这会促进它早日 结束它的生命,“强梁者不得其死”(《老子?三十章》),认为最 好经常处在柔弱的地位,不必转为坚强,这样就可以避免走向死 亡的结局。老子说:“上善若水,水善利万物而不争”(《老子? 八章》);由于水不争,“故天下莫能与之争”(《老子?六十六 章》);又说:“知其雄,守其雌”,“知其荣,守其辱”,“知其白, 守其黑”(《老子?二十八章》),老子深知什么是雄强,却安于守 雌柔,虽深知什么是光荣,却安于处卑辱。这种贵柔崇雌,崇弱

尚下的思想对武当拳功的拳理拳法的影响是极大的,构成了对武 当武功“尚意不尚力,贵化不贵抗,尚走不尚顶’’等守柔处雌的 显著特点。

(1) 贵柔化、

武当武功在技击上专讲柔化.不以气力胜人,故在修炼上,也 纯以养气为主,所谓气沉丹田,也是利用动作的轻松和谐而自然 形成,绝对不用强制方法。练拳时,最忌用力,务使全身松开,气 血贯注.日久自然练成内劲。这种内劲是很柔的,遇敌时,不含 抵抗性.能随敌劲以为伸缩,所谓柔中而有弹性,“太极武事,外 操柔软,内含坚刚.非有心之坚刚,实有心之柔软也”(《太极式 事解》)。

(2) 以柔克

武当武功守柔处雌并非终极目的,其终极目的是以柔克刚。 “撺不与斗,贴跌更奇,彼来凶勇,圈插敌之;以柔克刚,以疾克 迟,以静待动,以曲取直”(《武当拳法秘诀?练手之法》),武当 武功的击法中,常以小力胜大力,无力御有力,弱胜强,柔胜刚 为其主旨。制胜之理是:“盖敌力须加吾身,方生效力,苟御制得 道,趁其用刚发动之始,节机应变,采取擒获,使还制其身,则 我虽弱,常常居制人地位;敌虽强,常居被制地位,难于自由发 展,力虽巨奚益’’(许禹生《太极拳经详注》)。以柔克刚的技艺境 界对练拳者提出了更高的要求。譬如身法:要灵活,似游龙,如 飞凤,轻快若轻风。手法:强调手要随心而动,击出似闪电,出 手不见手。步法:足要随心踩步,步走奇正八方,罡步九宫,使 对方迎之不见其首,随之不见其后。心理上:要求不怕近,不怕 刚,不怕猛,顺乎自然,因势利导,彼不动,我不动,彼动我先 动。关节:要求颈、脊、腰、肩、肘、腕、膝、胯、踝等能灵活 运转,达到不是转圈胜似转圈的程度。所谓“如珠走玉盆,九转 还原。”内功:要求内练精、气、神三华聚顶,外练力、速、变, 达到意动形起、神到敌绝的上乘功夫。发劲时似乎柔软如绵,实 则坚硬如铁,能做到这样,则是内劲与外劲溶为一体了。迎战时 要以变应变,随境而化,随意而变,随心所欲,似攻似守,似发 似收,犹如水之无所不至,气之无所不入,迎敌则无所不适,克 敌则无坚不摧。只有这样,才能达到以柔克刚,以弱胜强,或以 静制动的目的了。

7. 化恶扬蕃的道德论

武当武功理论吸取了儒家的“仁学”、“礼义”。拳术家们十分 讲究武德,化恶扬善。

师言:“内家入门?须明八字。八字为“功、拳、药、械、法、 地、侣、财。”功,不只是通常所指示的内功、外功、软功、硬功、 轻功等,最主要的是功德。拳仅为行功之辅助手段,故丹鼎派大 师葛洪视为“不急之末学”。道家标榜,“三千功满,八百行圆”。 功必须见之于行,相传吕纯阳得云房先生钟离权授以黄白之术 (点石成金)时,吕问:“成后是否不变?”钟离答:“三千年(一 说五百年)后还原。”吕告:“误三千年后人,不学。”钟离大加赞 许,授以《灵宝毕法》。张紫阳将丹法所传非其人,竟三遭大难, 是以道家有“误传不肖者祸延七祖”之说,故武当有五不传: 骨柔质钝者不传;

心险者不传;

好斗者不传;

狂酒者不传;

轻露者不传。

道家强调“为善”始能“保真”。人为万物之灵,只因后天习 染,坠入恶趣,必耐心化度使复本。用之于拳术,故偶发而使对 方不伤为上乘,化而使对方无所施其力为主要。武当还俗道人胡 兴茂,在金顶堤坑从冯太瑞道长出家习武,练成金沙掌、拉气功 及套拳“三回转”,遵师谕,不许出手,如被迫必须出手,亦应礼 让三招,并声明:

不必争斗;

我等都是武生弟子,不应自残;

非伤即死,最好不打。

是以习武当武功者,首先在变化人之气质道德为要旨。

浏览1,223次