两晋南北朝是一

个分裂和动荡的历史时期,长期的战争,促进 了军事武术的发展。而民族文化的相互融合和 影响,又促进了武术内容的扩展。江南的富庶 和偏安一隅的汉族政权的崇尚奢靡,以及城市 的繁荣,又对娱乐及表演武术,有了更大的需 求。佛教与道教也从这一时期幵始与武术结 缘。当今所用的“武术”一词,最早便见于南朝 颜延年《皇太子释奠会》一诗,诗曰:“偃闭武 术,阐扬文令。”

军事制度推动武术发展两晋承袭汉魏 兵制,仍实行“世兵制”。在此制下,“士兵之家” 皆属军籍。当兵为其职业,并且世代沿袭。职业 世袭,武艺很可能成为家传,士兵则会有充足 的时间和很好的条件进行学习、钻研武艺。西 魏大统十六年,改“世兵制”为“府兵制”,全国 被编为二十四开府,府兵制下的士兵,实际上 仍是农民。这样,武术活动,自然便得以在更大 范围推广。

无论“世兵制”还是“府兵制”下,皆重视 选拔武勇人才。《晋书?马隆传》载:当时马 隆请求招募勇士三千人,被允准后,并不问 其出身由来,只是“限腰引弩三十六钧,弓四 钧,立标简试。”经过考试合格后,录取了三 千五白人。

军队军训、士兵练武或检阅,在当时被称 为“讲武”。如《周书?武帝纪》载:天和三年冬 十月,周武帝“率六军讲武于城南”;建德元年 十一月“上亲率六军讲武于城南”;建德二年 十一月“帝亲率六军讲武于城东”。有时,军训 操练又被称为“戏兵”。如《晋书?礼志》云:成 帝咸和年间,“诏内外诸军戏兵于南郊之场”。

两晋南北朝时期,各地世家大族和豪强 地主,为了扩大自己的势力,维护宗族利益, 纷纷建立武装和据点——“坞壁”。依附豪强 的农民,就成了所谓“部曲”。部曲“秋冬习战 阵,春夏修田桑”,一旦战起,则替主人作战。 坞壁与部曲制度的推行亦较大地促进了武术 的发展。

两晋南北朝长兵与短兵自汉代始,刀 被广泛使用,到南北朝时,制作愈加精良。《晋 书?赫连勃勃载记》写道:勃勃“造百炼钢刀, 为龙雀大环,号曰:‘大夏龙雀’。铭其背曰: ‘古之利器,吴楚堪虞。大夏龙雀,名冠神都。 可以怀远,可以柔迩。如风靡草,威服九区’。” 这种宝刀,与剑一样,似已成为神圣的象征 物。当时,刀也具有了既可佩带防身,又兼礼 仪作用,亦同于佩剑的功用。《古诗源》卷十四 《由周人齐夜度砥柱诗》云:“侠客重艰辛,夜 出小平津。马色迷官吏,鸡鸣起戎人。露鲜华 剑采,日照宝刀新,问我将何去,北海就孙 宾。”诗中描写了一位身佩宝刀的勇士,在月 光映照中,前去从军的情景。帝王也常用名刀 赏赐臣子。《晋书?刘琨传》载:元帝将刘琨升 为侍中太尉,并赠名刀。臣子也有将名刀作为 宝物贡奉皇上的。《梁书》记席阐文在梁武帝 起兵时,愿效忠武帝,遣人“献银装刀,帝报以 金如意”。两晋南北朝时期,刀大量装备部队, 因此需求量极大。晋陶弘景《刀剑录》载“西晋 52 司马炎咸宁元年造刀八千口,铭臼司马”;“后 蜀主李雄,晏平之年造腾马刀五百口”; “前凉 张实造刀一百口”。

佩剑仍是两晋南北朝重要的礼仪制度。 《晋书?舆服志》“汉制,自天子至g*官,无 不佩剑,其后惟朝带剑,晋世始代之以木,贵者 犹用玉首,贱者亦用蚌、金银、玳瑁为饰。”《宋 书?礼志》亦云剑#,君子武备,然自人君至 士人又带剑也。自晋以来始以木剑代刀、剑。” 佩剑用木剑,可视为文弱之风弥漫的反映。

长矛是当时军队所常用的长兵。《晋书? 刘曜传》载:勇士陈安能“左手奋七尺大刀,右 手执丈八蛇矛。”《陇t歌》亦云:“陇上壮士有 陈安,躯干虽小腹中宽,爱养将士同心肝,骚聪 父马铁锻鞍,七尺大刀奋如满,丈八蛇矛左右 盘,十荡十决无当前。”马上长矛,在当时又被 称为稍槊、马槊。《释名》云:“矛长丈八曰稍,马 上所持。”马上用矛,要冲刺,挑击敌人,矛过于 轻短,则不适用。因此,马上用矛便日渐加重加 长。《魏书?陈留王虔传》云:王虔膂力过人,每 每觉得一般长矛既轻且短,于是增大矛制,但 仍觉轻不适手,便又加了些铜铃在矛刃下。临 阵时,他“以稍刺人,遂贯胸高举,以示于众”, 即是证明。汉魏时有丈八长矛说,一丈八尺约 合当今一丈二尺五寸,即4. ]5米。当时的矛甚 至有更长的。《梁书?羊侃传》载:梁高袓大宴 群臣,少府奏上新造成的两刃稍,竟长二丈四 尺,围一尺三寸。羊侃奉命一试,居然“执稍上 马左右击刺,特尽其妙”。梁简文帝萧纲曾将马 上用槊技术“搜采抑扬,斟酌繁简”,编撰整理 为《马槊谱》一书。其序云:“马槊为用,虽非远 法,近代相传,稍已成艺。”简文帝在序中还谈 到自己如何利用闲暇时间广泛搜集马槊技巧, 加以精选而成此谱。惜此书正文遗佚,今仅存 其序。

两晋南北朝的射术这一时期善骑射者 多矣。《南齐书?宜都王褴传》载:王褴善骑 射,曾“取甘蔗插地,百步射之,十发十中。” 《周书?豆卢宁传》载:豆卢宁能于百步悬莎草 以射之,七发七中。”更有《魏书》载:北魏世宗

弓射射远竟达三百五十步;《晋书?刘曜载 记》云:刘曜“雄武过人,铁厚一寸,射而洞 之。”人称“神射”。

在战场上,高超的射艺显示出强大的威 力。《梁书?曹景宗传》云:武士曹景宗“逢蛮 贼数百围之,景宗带百余箭,乃驰骑四射,每 箭杀一蛮,蛮遂散走,因是以胆勇知名。”《晋 书?慕容翰传》记:武将慕容翰被百余骑追 逼,他警告追者“无为相逼,自取死也。”于是 他让追者百步外竖刀,一箭射中刀环,令追骑 叹服,不敢追逼。

当时诸国君皆重视射艺。《南齐书?礼 志》云:“九月九日马射……金秋之节,讲武习 射。”《魏书?太武帝本纪》则载:魏太武帝时 专门修建习射场地,“筑马射台于长川,帝亲 登台观走马,王公诸国君长驰射,中者,赐金 锦缯絮各有差”。汉族古代的大射、燕射、乡射 等射礼,亦被北朝政权所承继。

两晋南北朝的拳搏角抵这一时期史籍 中尚无拳术技术方法的专门记述,但关于习 武人膂力过人,身手矫疾的记载却很多。如 《前赵录》载:郭默世代以屠沽为业,“壮勇,拳 捷能贯甲,跳三丈堑。”《梁书?羊侃传》亦载: 羊侃以勇力闻名。一次梁武帝戏言:人皆说你 是虎,是羊质虎皮吧?你作个虎势与众人观。 羊侃遂用手抓扶殿中之柱,手指竟嵌进柱内, 足见其力量之大矣!令人叹为观止。

这个时期的统治者亦多喜爱摔跤活动。 《魏书?乐志》载:北魏道武帝于天兴六年冬

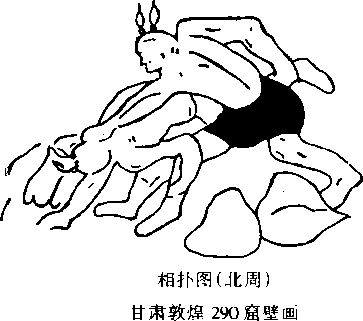

“增修杂伎,造五兵角抵敦煌290窟北周壁 画中也有描绘太了左手抓住对方头颈用力下 按,右手擎对方右踝上提,将其摔倒的图像。

相扑之名似亦始于西晋。《晋书?庾阐传》 载:庾阐父名庾东,以勇力闻名。武帝时,一西 域胡人,矫捷无敌,晋中没有人敢与之较量。武 帝招募勇士,“东应选,遂扑杀之,名震殊俗。” 这时的相扑、较斗相连猛烈。王隐《晋书?刘子 笃传》云:有的地方相扑已成为经常开展的竞 技项目,颍川、襄城两郡经常举行比赛。

两晋南北朝套路武术与表演武术晋朝 傅玄《短兵篇》载:“剑为短兵。其势险危,疾踰 飞电。回旋应规,武节齐声。或合或离,电发星 鹜。若景若差,兵法攸象。军容是仪。”剑在当时 已退出军事舞台,由“军容是仪”看,应是武舞 中模拟军阵;而“回旋应规”,又可看出剑法的 严整规范。

《魏书?奚康生传》载:“正光二年三月,肃 宗朝灵太后于西林园。文武侍坐,酒酣迭舞。次 至康生。康生乃为力土舞,及于折旋,每顾视太 后,举手踏足,瞋目颔首,为杀搏之势。”所谓 “力士舞”,显然即拳术表演。可能具有套路雏 型。

《太平御览》卷三四二引《晋书》载:王稜喜 好武艺,武士王如被稜收于门下。一次宴饮,王 如请求舞刀助酒为乐,“如于是舞刀为戏,渐来 前,稜恶而呵之,不止,遂直前斩稜”。舞刀表演 用真刀,与楚汉之争的“鸿门宴”类似。

《三国志?许慈传》载:许慈与胡潜二人不 和,刘备为讽喻二人,唤倡优扮演二人互相争 斗场景,“初以辞义相难,终以刀杖相屈。”可见 倡优表演中出现刀杖对打情节。《隋唐嘉话》 载:高齐兰陵王长恭,长相如美妇人一样细嫩 白净,担心不足以震慑敌人,遂饰以假面应 敌。他“勇冠三军,齐人壮之”,于是创编了《兰 陵王》的武舞,“以效其麾击刺客。”《兰陵王》即 《代面》舞,《乐府杂录》亦云:“戏有代面,始自 北齐”。

武舞与戏曲中的武打均有一定程式,动作 要连贯,由此可视为早期的武术套路。

这一时期,表演武术还有“拍张”、“跳 剑”、“掷戟”等。同时还出现了以表演玩赏为 目的的女子相扑C

两晋南北朝僧道习武活动佛教自两汉 之际传人中国。两晋南北朝是佛教在中国的 昌兴时期。寺庙林立,僧侣众多,习武之事在 僧众中多有开展,有的甚至武艺超群。《续高 僧传》载:明恭和尚,臂力过人,能将巨石“独 拈之如小土块”。也曾有寺庙僧人参予反叛朝 廷的活动。据《魏书?释老志》载:北魏太武帝 时,曾在长安一寺庙发现大量武器,并因之怀 疑寺众参与叛臣谋反。《宋书?王僧达传》也 载:沙门释昙标、道方“与秣陵民兰宏期等谋 为乱。”《魏书》则载??“沙门法庆聚众反于冀 州。”显然,和尚习武活动,早在少林寺僧众习 武之前,就已幵展得较为普遍。

少林寺为印度高僧跋陀创建,但在史籍 中未发现有跋陀尚武的记载。其弟子僧稠与 慧光,却会些武术。据《高僧传》载:少年慧光 出家前“在天街井栏上,反踢蹀锖,一连五 百。”能在狭拳的井栏上反踢键子“一连五 百”,若无一定功夫,恐难办到。又据唐代张鹭 《朝野佥载》云:僧稠为小和尚时,能“横塌壁 行,自西至东飞数百步,又跃首至于梁数四。 乃引重千钧,其拳捷骁勇,动骇物听。”能够 “横塌壁行”,表明其会轻功;“引重千钧”,“拳 捷骁勇”,自然是说其武艺过人。可见少林寺 僧在建寺之初即有习武活动。

晋代著名道士葛洪,亦精通武艺。他在 《抱朴子?外篇自序》中写他少年时学过射 术,后来在军旅中,“曾手射追骑,应弦而倒, 杀二贼一马”。足见其射术之精。葛洪“又曾受 刀楣及单刀、双戟,皆有口诀要术,以待取人, 乃有秘法,其巧人神。若以此道与不晓者对, 可以当全独胜,所向无前矣。晚又学七尺杖 术,可以人白刃,取大戟”。由此可知,葛洪不 仅善射,还精刀、棍、戟等多种武艺。

南朝著名道士陶弘景,亦能武能文。据 《华阳隐居先生本起录》载:陶弘景祖父陶隆 “有气力,便鞍马,善骑射”。其父陶贞宝“亦娴 54 骑射”。陶弘景幼承家传,精于兵法,亦便马善 射。陶对刀剑的铸造亦有精深的研究,并著有 《刀剑录》,记载了 ft夏、商、周至汉、魏历代帝 王所铸宝剑名称、剑身铭文以及剑的尺寸和特 色等。《刀剑录》中还载“弘景造神剑十三口,用 金、银、铜、铁、锡五色合为此剑,长短各依洞剑 术法。”《南史?陶弘景传》亦载,陶曾炼宝刀两 口,“其一名善胜,一名威胜,并为佳宝”。

从两晋南北朝开始,佛教与道教,对中国 武术的发展有着一定的影响。

(程大力)

浏览2,037次